親族内承継は、経営者が自身の親族に事業承継する方法です。日本の中小企業において、最も一般的な選択肢として広く知られています。本記事では、親族内承継の基本的な考え方から、メリット・デメリット、具体的な進め方、成功のための重要なポイントについて解説します。

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」

そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績にもとづく無料相談でお応えします。本格的な検討前の情報収集だけでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。

> みつきコンサルティングにM&A仲介を無料相談する|税理士法人グループ

親族内承継とは

親族内承継は、経営者が自身の親族に会社の経営を託す事業承継の方法です。これは、日本の中小企業において最も一般的な選択肢として広く知られています。

子どもや兄弟、配偶者など血縁関係のある親族が、長年培われた会社の舵取りを任されます。上場企業とは異なり、中小企業では経営権と所有権を同時に引き継ぐことが可能です。これにより、新しい経営者の意思が迅速かつ強く会社に反映されやすくなります。

事業承継とは

事業承継は、中小企業の経営者が年齢を重ねる中で、やがて直面する避けられない課題です。適切なタイミングで次の世代に経営のバトンを渡す一連の手続を指します。

もし、この引き継ぎが適切に行われないと、特に上場していない会社の場合、経営者の死去がそのまま廃業に繋がる深刻なリスクを抱えることになります。近年、日本では65歳以上の高齢経営者が廃業を選ぶケースが増加傾向にあり、企業を存続させるためには、計画的な事業承継が不可欠です。

▷関連:事業承継とは何か|誰に何を承継する?後継者問題と失敗例・成功方法

親族内承継の基本的な考え方

親族内承継は、単に会社の所有権や経営権を家族に移すだけでなく、創業者の想いや、代々受け継がれてきた経営理念、そして会社が築き上げてきた独自の企業文化、さらには従業員や取引先との信頼関係を次世代に継承する、奥深いプロセスです。

親の会社を継ぐという選択は、家族が経営を引き継ぐことで、周囲からの温かい理解が得られやすく、非常にスムーズな移行が期待できます。しかし、この方法は一朝一夕に成し遂げられるものではなく、後継者の選定や育成、他の親族との細やかな調整を含め、長い時間をかけて計画的に進める必要があります。

▷関連:親の会社を継ぐべきか?働きたくない・メリットとデメリット・娘は?

親族内承継が選ばれる理由と課題

親族内承継は、多くの企業経営者が最初に考える選択肢ですが、その一方で、特有の課題も抱えています。

ここでは、親族内承継のメリットとデメリットを詳しく見ていきましょう。

親族内承継のメリット

親族内承継には、以下のようなメリットが挙げられます。これらの点は、経営者がこの選択肢を検討する上で非常に大きな魅力となります。

従業員や取引先からの理解が得られやすい

事業承継において、従業員や取引先との信頼関係は、会社の生命線とも言えるほどに重要です。親族が会社を引き継ぐことは、古くから続く自然な流れとして受け入れられやすく、周囲からの反発を最小限に抑えることができます。

これにより、社員のモチベーション低下や、長年の信頼関係を築いてきた取引先からの信頼喪失を防ぐことに繋がります。見知った顔ぶれがトップに立つことで、取引先も安心して関係を継続してくれるでしょう。

経営理念や企業文化の継承がスムーズ

親族は、会社の創業者の理念や、長年にわたって培われてきた歴史、そして独自の企業文化を、幼い頃から肌で感じて育っていることが多いものです。そのため、経営方針や企業文化を深く理解し、スムーズに承継することが期待できます。

創業者が大切にしてきた会社の魂がそのまま次の世代に受け継がれるという安心感は、何物にも代えがたい大きなメリットと言えるでしょう。

後継者育成に時間をかけられる

親族内承継の場合、後継者となる人物を早い段階から会社に関わらせ、時間をかけてじっくりと育成することが可能です。経営に関する専門知識や実践的なスキルだけでなく、社内の組織や文化、さらには社外の人脈形成まで、多岐にわたる経験を積ませる十分な時間があります。

これにより、いざという時にも柔軟に対応できる、頼りになる経営者を育て上げることができます。

税務上のメリットを受けられる可能性

親族内承継では、事業承継税制のような税務上の優遇措置を活用できる可能性があります。これは、非上場株式などを贈与や相続で取得した場合に、その贈与税や相続税の納税を猶予する制度です。平成30年の税制改正により、この制度の利用間口が広がり、より多くの企業が活用しやすくなりました。適切な対策を講じることで、承継時の税負担を大幅に軽減できる可能性があるのは、経営者にとって非常に魅力的なポイントです。

柔軟な承継方法の選択肢

親族内承継では、家族への株式譲渡、贈与、相続といった多様な方法から自社株の承継方法を選ぶことができます。さらに、種類株式や事業承継信託といった制度を活用することで、財産権と経営権を分けて引き継ぐなど、より柔軟なスキーム設計も可能になります。

会社の現在の状況や、将来を見据えた税負担を考慮しながら、最適な方法を選ぶことができるのは、経営者にとって非常に大きな利点と言えるでしょう。

▷関連:家族に株式を譲渡・承継する方法|手順・税金面・利点と欠点とは

▷関連:事業承継信託とは?自社株信託の自益と他益・利点と欠点・税制・手続

親族内承継のデメリット

親族内承継には多くのメリットがある一方で、いくつか考慮すべきデメリットやリスクも存在します。これらの点についてもしっかりと理解し、事前に対策を講じることが、後悔のない事業承継への第一歩となります。

後継者が見つからない、または適任者がいない可能性

最も懸念されることの一つが、親族内に会社の舵取りを任せられる適切な後継者がいない、あるいはいたとしても経営者としての資質に欠ける場合です。経営者は子どもに会社を継いでもらいたいと願うものですが、子ども自身が承継を望んでいなかったり、他の場所で独立したキャリアを築いていたりすることもあります。

無理に承継を進めると、親族間の関係が悪化するだけでなく、最悪の場合、会社が空中分解するリスクも考えられます。

前経営者の影響が強く出る可能性

親族による承継の場合、前経営者が引退後も会社に深く関与し、新しい経営者の経営方針に口を出すケースが見られます。これは、経営権が完全に承継されず、後継者が自身のリーダーシップを十分に発揮しにくい状況を生むことがあります。

緩やかな承継は、一見スムーズに見えますが、前代表の発言権が強すぎると、新しい風を会社に吹き込むことが難しくなる可能性も否定できません。

個人保証の引き継ぎ問題

多くの中小企業では、経営者が会社の借入れに対して個人保証を提供しており、自身の資産を担保に入れているケースも少なくありません。事業承継の際、この個人保証を後継者に引き継ぐ、あるいは解除する交渉が必要になりますが、金融機関の同意が得られないケースもあります。

また、後継者が個人保証に必要な資産を持っていなかったり、個人信用情報に懸念があったりすると、承継自体が難航する原因となることもあります。

税金を支払う資金がない

株式譲渡、贈与、相続のいずれの方法を選択しても、自社株の評価額によっては多額の税金が発生する可能性があります。特に高額な株式の場合、その税負担が重く、納税のために他の資産を売却せざるを得なくなることも考えられます。

これにより、会社の規模が縮小されたり、後継者の手元資金が逼迫したりする事態も起こりえます。税金対策は、親族内承継を成功させる上で避けては通れない道であり、事前の周到な計画が不可欠です。

計画に十分な時間が取れないリスク

親族内承継は、後継者の育成や社内外への周知など、多くの準備に長い年月を要します。しかし、経営者の健康状態の急な悪化など、予期せぬ事態によって承継準備が中断されたり、十分な引き継ぎができないまま経営者が引退を余儀なくされたりするリスクも存在します。

十分な時間を確保できなかった場合、円滑な承継が困難になり、会社の存続に影響を及ぼす可能性もあるため、早期の着手が極めて重要です。

親族間トラブルのリスク

親族内承継では、相続人間での遺産を巡るトラブルが発生する可能性があります。特に、会社の株式や事業用資産を特定の後継者に集中させると、他の相続人から不公平だと感じられ、事業承継と遺留分を巡る争いに発展することもあります。

会社という評価が難しい資産であるため、意見の相違から親族間の関係が悪化するケースも少なくありません。事業承継での遺産分割対策として、家族の絆が試される瞬間であり、事前に十分な話し合いと対策を講じることが重要です。

▷関連:事業承継で知るべき遺留分の問題と対策|民法の除外固定特例・税制

親族内承継の進め方

親族内承継は、計画的かつ段階的に進めることになります。ここでは、親族内承継の具体的な流れと、自社株の承継方法について詳しくご説明いたします。

親族内承継の一般的な流れ

親族内で事業承継を進める際の一般的な手順は以下の通りです。これらのステップを一つひとつ丁寧に踏むことで、より確実な承継へと繋がります。

Step1 経営状況と課題の把握

まず、現在の会社の経営状況や財産の状態を詳しく把握することが非常に重要です。これには、会社の財務内容・業績を詳細に分析し、事業の強みや弱み、そして将来に向けた改善すべき点を明確にする作業が含まれます。これにより、後継者がスムーズに引き継ぎ、さらに会社を発展させられるよう、組織や事業を磨き上げていくことができます。

Step2 後継者の選定と意思確認、育成

次に、親族の中から後継者として適任な人物を選び、本人に会社を継ぐ明確な意思があるかを確認します。後継者の意欲や経営者としての適性を見極めることが非常に大切です。選定後は、経営に関する実務経験を積ませ、会社のノウハウや知識を教え込みます。中小企業では、後継者を役員に任命し、実践的な経験を積ませることが一般的です。必要に応じて他社での業務経験も有効な手段となりえます。

Step3 事業承継計画の策定

後継者の選定と育成と並行して、具体的な事業承継計画を立てます。この計画には、後継者の育成スケジュール、経営権の移譲時期、株式や資産の移転方法、税務計画、そして事業の継続戦略などが盛り込まれます。計画を明確にすることで、後継者や社内、また金融機関といった関係者との信頼関係を築きやすくなります。まるで未来への羅針盤を作成するような重要な工程です。

Step4 社内外関係者への周知

事業承継の準備が進んだら、会社の役員や従業員、取引先、金融機関など、社内外の関係者に後継者を紹介し、情報を伝えていくことが重要です。徐々に重要な取引の担当を後継者に任せるなど、段階的に引き継ぎを進めることで、スムーズな移行を促すことができます。特に長年の付き合いがある取引先が感じる不安を解消するためにも、事前の丁寧な説明と安心感の提供を心がけましょう。

Step5 自社株の移転と経営権の移譲

次に、株式譲渡や贈与など、最適な方法を選んで、自社株を後継者である親族に移転させます。同時に、代表取締役などの経営権も後継者に引き継ぎます。この際、先代経営者が会長や相談役としてしばらく会社に並走するケースも多いのですが、前代表の発言権が強すぎないよう注意が必要です。議決権は、株主総会の重要事項を決議できる3分の2以上を後継者に集中させることが、安定した経営のために望ましいです。

Step6 個人保証や担保の交代

現経営者が会社の借入れに対して個人保証をしていたり、個人資産を担保に入れていたりする場合、金融機関と交渉して保証や担保を後継者に交代させる必要があります。これは承継の最終段階で、非常に重要な手続です。後継者が担保提供に適した資産を持っていなかったり、金融機関の了承が得られなかったりすることもあるため、事前の準備と専門家との連携が不可欠となります。これは、会社を次の世代に完全に引き継ぐための、最後の関門とも言えるでしょう。

▷関連:同族会社の株式譲渡|かかる税金、注意点、個人間・会社個人間など

親族内承継の方法

親族内承継では、自社株の承継方法として主に「株式譲渡」、「贈与」、「相続」の3つの方法があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、会社の状況や税負担を考慮して最適な方法を選択することが大切です。

▷関連:株式譲渡による事業承継|相続・贈与・売買の方法、税金の特例も解説

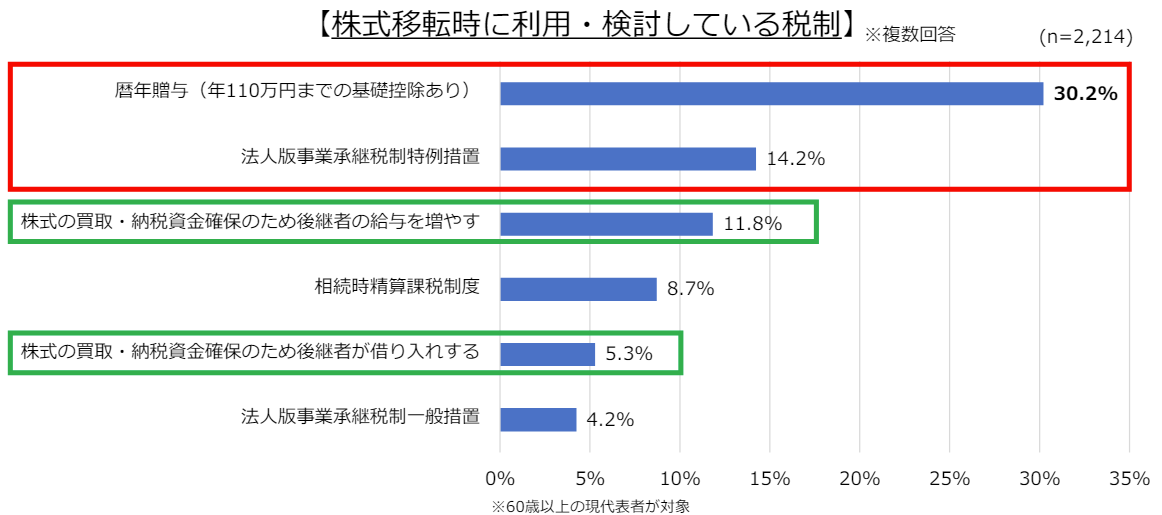

参考までに、日本商工会議所が2024年3月に公表した調査結果「事業承継に関する実態アンケート」によると、60歳以上の経営者が、後継者に株式を移転するに際して、利用・検討している税制は「暦年贈与」が約3割と最多です。

株式譲渡

株式譲渡は、生前に自社株を後継者に売買する方法です。この方法は、事業承継においては最も一般的な選択肢の一つと言えます。株式譲渡による事業承継のメリットとデメリットを比較した表は以下の通りです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・他の相続人とのトラブルを防ぎやすい ・後継者が株式を買い取る形になるため、他の法定相続人との間で複雑な問題が起こりにくくなる ・株式譲渡益に対する税率は、その金額の多寡に関わらず一律20.315% ・贈与や相続に比べて税率が低い傾向にある | ・株価より極端に安い金額で売買すると贈与とみなされる可能性がある ・市場価格と実際の売却価格との差額に贈与税が課されることがあるため、注意が必要 ・譲渡オーナーには売却益に対して譲渡所得税や住民税が発生する ・非上場株式の親族への譲渡では、後継者は株式取得のために多額の資金を用意する必要がある |

税率の低さと相続トラブル回避がメリットですが、適正価格での取引と後継者の資金準備が重要な課題となります。

▷関連:非上場株式の親族への譲渡|メリット・デメリットや流れ、注意点は?

贈与

株式贈与による事業承継は、生前に自社株を後継者に無償で引き渡す方法です。経営者の生前に計画的に進められる点が特徴です。贈与による事業承継のメリットとデメリットを比較した表は以下の通りです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・後継者が株式取得のために多額の資金を用意する必要が基本的にない ・後継者は資金負担なしで経営権を承継できる ・経営者の意向を強く反映できる ・後継者を自由に選べる ・将来的な株価の値上がりが予想される場合、値上がり前に贈与することで節税対策として有効な場合がある ・暦年贈与(年間110万円まで非課税)を活用できる ・相続時精算課税(2500万円まで非課税、2024年1月1日より年間110万円の基礎控除が創設)を活用できる ・税負担を大幅に軽減できる可能性がある | ・贈与税の税率が高いため、多額の税金が発生しやすい ・後継者が取得した株式を将来的に売却する場合、先代の取得費を引き継ぐため、譲渡益に対する税金が過大になる可能性がある ・一度行った贈与は取り消しが困難 ・暦年贈与の途中で経営者が亡くなった場合、過去7年間分の贈与が相続扱いになる |

後継者の資金負担がなく各種控除制度を活用できる点が魅力ですが、贈与税率の高さと取り消しが困難な点には注意が必要です。

▷関連:株式贈与による事業承継|譲渡や相続との違い・流れ・メリットとは?

相続

相続は、経営者の死亡により自社株が後継者に移転する方法です。これは、経営者の意図とは関係なく発生する承継の形と言えます。相続による事業承継のメリットとデメリットを比較した表は以下の通りです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・後継者が株式取得のために資金を基本的に用意する必要がない ・法定相続人である配偶者や子どもに金銭的な負担がかからない ・現経営者にとっては安心感がある ・相続税には基礎控除額(3000万円プラス600万円かける法定相続人数)が設定されている ・税負担が軽減される可能性がある ・相続する株式の総額が3600万円以下であれば、相続税がかからないこともある ・譲渡制限株式の相続では譲渡承認は不要 | ・承継のタイミングが予測できない ・経営者の死亡時に発生するため、計画的な承継が難しい場合がある ・業績が好調な時期や株価が高い時期に相続が発生すると、予想以上に相続税が高くなるリスクがある ・遺言書がない場合、法定相続人間で遺産分割協議が必要となり、相続争いが発生するリスクがある ・特定の相続人に株式を集中させるためには、遺言書、特に公正証書遺言の作成が非常に重要 ・改正相続法と事業承継の観点からも注意が必要 |

後継者の資金負担がなく基礎控除により税負担が軽減される点が魅力ですが、タイミングの不確実性と遺産分割のリスクには十分な備えが必要です。

▷関連:譲渡制限株式の相続に承認は不要!買取方法・名義書換・売渡請求

なお、オーナー経営者が保有する自社株を、後継者ではなく、自社に譲渡して金庫株にすることがあります。その結果、経営者にキャッシュが入ることで、将来の相続を見据えた遺産分割対策や納税資金に充てることがあります。

▷関連:金庫株とは?事業承継で自己株式を活用するメリット・デメリット

親族内承継で活用できる具体的な手法

親族内承継を成功させるためには、単に「誰に継がせるか」だけでなく、「どのように継がせるか」という具体的な手法の選択も重要です。会社の状況に合わせて最適なプランを選ぶことで、承継をより円滑に進め、将来の発展に繋げることができます。

持株会社の設立

親族内承継において、持株会社、ホールディングス、財産保全会社、SPCを設立するという手法は、経営の効率化や相続税対策にも繋がり、有効な選択肢となります。持株会社とは、特定の事業を行わず、他の会社の株式を保有することでその会社を支配・管理する会社のことです。これは、一つのグループ企業を作り、全体の舵取りを担う司令塔のような存在と言えます。

持株会社の設立手順

持株会社を設立する際の手順は以下の通りです。

- 会社設立のための資金調達:まず、後継者が持株会社を設立するために必要な資金を調達しなければなりません。後継者に十分な資金がない場合、金融機関からの融資を受けるのが一般的です。持株会社設立のための融資は、他の融資と比べて比較的認められやすい傾向にあると言われています。

- 後継者を代表とする持株会社の設立:十分な資金が確保できた上で、後継者を代表として新しい持株会社を設立します。これにより、後継者自身が実質的な経営のトップに立つことになります。

- 株式の買取りによる、経営権の移行:持株会社が設立されたら、その持株会社が既存の事業会社の株式を全て買い取ります。これにより、実質的に経営権が持株会社に移り、事業承継が完了するという流れです。

持株会社スキームの注意点

持株会社の設立は、相続税の節税に繋がると考えられがちですが、注意が必要です。もし税務署から「相続税の負担を不当に減少させるため」と判断されてしまうと、「同族会社等の行為計算否認規定」に抵触し、否認される可能性があります。否認された場合、追徴課税として本税に加えて加算税や延滞税まで支払うことになってしまいます。持株会社の設立は、あくまで経営の幅を広げる目的や、業績向上を目的とすべきであり、その意図を書面で残しておくことが大切です。この点は、専門家と十分に相談しながら、慎重に進めるべきです。

▷関連:同族会社とは|判定・行為計算否認など・利点と欠点をわかり易く解説

また、持株会社は、資産の大部分が保有株式となることが多いため、相続税上の「株式保有特定会社」に該当する可能性が高いです。この場合、持株会社株式の相続税評価額は純資産価額方式の一択となり、それが高額になるときは、次の世代の事業承継で苦慮する可能性がある点は考慮に入れておきましょう。

▷関連:株式保有特定会社とは?評価方法・利点と欠点・株特外し対策の注意点

事業承継税制の活用

親族内承継を進める上で、自社株式の評価額が高い場合に発生する多額の相続税や贈与税は大きな負担となります。これを軽減するために設けられたのが事業承継税制です。この制度を活用することで、後継者に承継された自社株式に対する贈与税や相続税の納税が猶予(その後に免除)されます。

事業承継税制とは

事業承継税制には、「一般措置」と「特例措置」の2種類があります。

- 一般措置:贈与税は100%、相続税は80%の納税猶予を受けることができます。これは、非常に大きなメリットと言えるでしょう。

- 特例措置:贈与税・相続税ともに100%の納税猶予を受けることが可能です。この特例措置は、2027年12月31日までの適用期間が設けられており、申請するためには「特例承継計画」を提出する必要があります。この計画の提出期限は、2026年3月31日まで延長されていますので、検討される場合はこの期限に注意しましょう。

事業承継税制活用における注意点

事業承継税制は魅力的な制度ですが、納税猶予期間中に「取消事由」に該当してしまうと、猶予された税額に加えて利子税も納付しなければなりません。取消事由には、後継者が代表者でなくなった場合(やむを得ない場合を除く)や、会社の資本金が減少した場合、会社が解散した場合など、20項目以上が存在します。要件や条件が多く、猶予を受けた後も長期にわたって気を配る必要があるため、制度の活用にあたっては、専門家から継続的なサポートを受けることを強くお勧めします。

▷関連:事業承継税制とM&Aの関係|要件・手続・メリットとデメリット

失敗しない親族内承継のポイント

親族内承継は、ただ家族に会社を引き継ぐだけでなく、未来へ繋ぐ大切なプロセスです。成功させるためには、いくつかの重要なポイントをしっかり押さえておく必要があります。

早めの検討着手

親族間での事業承継は、後継者の育成、社内外への周知、そして自社株の移転など、多くの手続と時間を要します。そのため、今はまだ元気だから大丈夫と油断せず、できるだけ早い段階から検討に着手することが何よりも重要です。

例えば、最低でも10年程度の期間を想定して準備を進めることが望ましいとされています。早期に準備を始めることで、もし後継者に断られたとしても、従業員承継や第三者承継(M&A)など、他の選択肢をじっくりと検討する余裕が生まれます。時間の余裕は、心の余裕にも繋がるのです。

▷関連:従業員承継とは?役員・社員への親族外承継のメリット・デメリット

▷関連:事業承継とM&Aの違い|メリット・デメット、事業承継型M&Aとは

経営者の能動的な行動

事業承継を成功させるためには、現経営者が主体的に、そして能動的に準備を進める姿勢が不可欠です。もし経営者が受け身の姿勢では、周囲の役員や従業員、取引先が不安を感じてしまう可能性があります。事業承継は、現経営者にとって「最後の、そして最も重要な仕事」とも言えるでしょう。自らが旗振り役となり、先頭に立って行動することで、周囲の信頼を得て、円滑な承継へと導くことができるのです。

後継者候補との丁寧な意思確認

親族内承継において、後継者候補であるお子さんや親族の「本当に会社を継ぎたい」という強い意思を確認することは、非常に重要です。経営者としては「この子に継がせたい」と思っていても、子ども自身が関心を持っていなかったり、他の仕事に就いていたりするケースも少なくありません。親子だからこそ、デリケートな話題になることもありますが、「以心伝心」に頼らず、しっかりと向き合って話し合う時間を持つことが大切です。また、当人だけでなく、配偶者など後継者の関係者の理解を得ることも成功には欠かせません。

遺言の活用

自社株を特定の後継者に集中して引き継がせる場合、他の相続人から不満が出て、後々トラブルになる可能性があります。このようなトラブルを未然に防ぐために、遺産分割対策として遺言書を事前に作成しておくことが非常に有効です。遺言書がない場合、会社の株式や事業用資産が経営に関わりのない相続人に分散されてしまい、会社経営に支障が出ることも考えられます。遺言をする際には、「公正証書遺言」を利用することで、その確実性を高めることができます。

▷関連:遺産分割対策で経営権の分散を防ぐ方法|相続と事業承継の大事な関係

専門家との連携

親族内承継は、税務、法務、財務、労務・人事など、多岐にわたる専門知識を必要とします。経営者一人で全てをこなすのは非常に困難です。公認会計士や税理士、弁護士などの専門家と二人三脚で進めることを強くお勧めします。専門家は、企業価値の算定から、最適な承継方法の検討、税務対策、そして後継者育成まで、一貫してサポートしてくれます。彼らの知識と経験は、まるで羅針盤となり、複雑な承継プロセスをスムーズに進める上で頼りになる存在です。

▷関連:事業承継の相談先おすすめ比較|中小企業のための失敗しない進め方

親族内の事業承継のまとめ

親族内承継は、多くの企業が採用する一般的な事業承継の方法です。経営者にとって満足度が高く、従業員や取引先などの関係者の理解も得られやすいという大きなメリットがあります。一方で、後継者の選定や育成、親族間トラブル、税務上の課題など、多岐にわたる問題に直面する可能性もあります。

当社は、みつき税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の業歴があり、中小企業M&Aに特化した実績経験が豊富なM&Aアドバイザー・公認会計士・税理士が多く在籍しています。M&Aをご検討の際は、みつきコンサルティングにご相談ください。

完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >

著者

- 事業法人第四部長/M&A担当ディレクター

-

国内証券会社(現SMBC日興証券)にてクライアントの資産運用を支援。みつきコンサルティングでは、消費財・小売業界の企業に対してアドバイザリーを提供。事業承継案件のみならず、Tech系スタートアップへの支援も行う。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上

監修:みつき税理士法人

最近書いた記事

2025年12月10日スタートアップによるM&A|イグジット・IPO前のバイアウト戦略

2025年12月10日スタートアップによるM&A|イグジット・IPO前のバイアウト戦略 2025年11月30日社長の後継者がいない会社|後継ぎ募集の理由・事業承継方法を解説

2025年11月30日社長の後継者がいない会社|後継ぎ募集の理由・事業承継方法を解説 2025年11月30日経営者のハッピーリタイアとは?事業承継M&Aをわかり易く解説

2025年11月30日経営者のハッピーリタイアとは?事業承継M&Aをわかり易く解説 2025年11月29日黄金株とは?中小企業が事業承継に活用できる種類株!発行方法も解説

2025年11月29日黄金株とは?中小企業が事業承継に活用できる種類株!発行方法も解説