事業譲渡とは、対象会社の事業の一部または全部を譲渡するM&A手法です。本記事では、事業譲渡に係る手続やスケジュール、従業員や株主にとってのメリットやデメリット、事業譲渡に係る注意点などを解説します。事業譲渡を検討されている経営者の方は参考にしてください。

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」

そのような漠然とした疑問をお持ちではありませんか? みつきコンサルティングでは、本格的なご検討の前でも、情報収集を目的とした無料相談を随時お受けしています。まずはお話をお聞かせください。

M&Aにおける事業譲渡とは

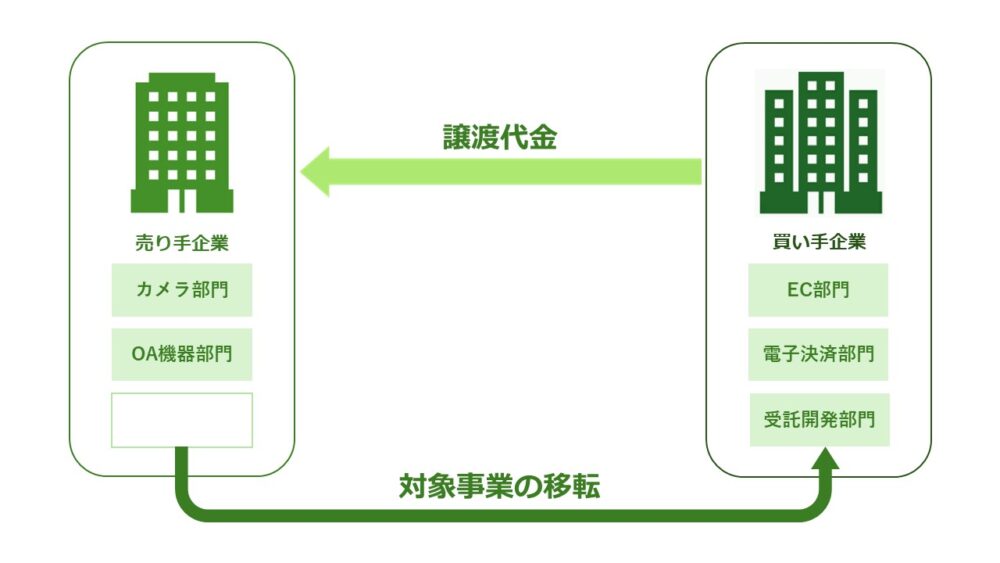

事業譲渡とは、会社(対象会社)が運営する事業の全部または一部を他の会社(譲受会社)に譲渡することです。M&Aの手法として最も多いのは株式譲渡ですが、事業譲渡はその次に多い手法です。

事業譲渡には、全部譲渡と一部譲渡の2つの方法があります。全部譲渡は対象会社の事業全てを譲渡することを言い、一部譲渡は対象会社の事業のうち、一部門を切り離して譲渡することを言います。主にM&Aの譲渡スキームの一つとしての活用であったり、グループ間の組織再編スキームでの活用がなされています。

事業譲渡と「事業承継」の違い

事業承継は、現経営者から後継者へ事業を引き継がせることを指します。これには親族への承継、従業員など親族外への承継、そしてM&Aによる第三者への承継の三つの方法があります。単に経営権を移すだけではなく、財務状況の確認や後継者の育成、法務対策、税務対策、顧客への説明など多くの準備が必要です。

一方、事業譲渡は、会社の事業を譲り渡すことを指します。事業譲渡では必ずしもすべての事業が譲渡されるわけではなく、一部のみのケースも存在します。譲受企業探しから始まり、譲渡オーナーと譲受企業の交渉を経て、取締役会の承認、買取調査、事業譲渡契約書の締結、株主総会の特別決議といった会社法の規定に則った多くの手続が必要になります。

▷関連:事業承継の相談先は税理士・公認会計士がおすすめ!選び方・費用相場

事業譲渡と「M&A」の違い

事業譲渡は、M&Aの手法の一つです。M&Aとは企業の合併や買収をまとめて指す言葉であり、複数の会社を一つに統合したり、ある企業が他社の経営権や事業の一部を取得したりすることを意味します。

一方、事業譲渡は会社の事業の全部または一部を他社に譲渡する特定の手法を指します。事業譲渡では譲渡したい事業のみを選択して切り出すことが可能で、残したい事業は手元に残すことができます。

M&Aの多様な手法

M&Aには事業譲渡以外にも多くの手法が存在します。主要な手法として、株式譲渡、株式交換、株式移転、第三者割当増資、合併、会社分割、合弁会社設立などがあります。このように、M&Aは数多く存在する手法のいずれかを用いた経営戦略という広義的な意味を持つ言葉であり、事業譲渡はその中の一つの選択肢として位置づけられます。

▷関連:M&Aの種類のすべて|代表的な手法の利点と欠点・事例も紹介

事業譲渡と「会社分割」の違い

事業譲渡と会社分割は、どちらも会社の事業を他社に移転する手法ですが、法的性質に根本的な違いがあります。会社分割は、会社法上の組織再編行為に該当します。分割する事業を包括的に承継するため、個別に契約する必要がありません。譲渡対価は基本的に承継会社の株式となります。

一方、事業譲渡は、会社の事業を譲り渡す取引行為です。譲渡する事業資産を個別に承継するため、契約関係も個別に行う必要があります。譲渡対価は原則として現金となります。

手続と承継方法の違い

会社分割では、債権者から個別に事前承諾を得る必要はありませんが、債権者保護手続が必要です。業種によっては許認可が自動的に承継会社に引き継がれます。消費税については、事業譲渡では課税対象となりますが、会社分割では基本的に非課税となります。

事業譲渡では、債権者から個別に事前承諾を得る必要があり、債権者が多いほど手続の負担が大きくなります。また、許認可は自動的には引き継がれず、必要に応じて再申請が必要です。

▷関連:会社分割とは?M&Aでの利用法・利点と欠点・税制適格スキーム

事業譲渡と「株式譲渡」の違い

株式譲渡と事業譲渡は、企業や事業のM&A・事業承継において用いられる二つの異なる手法です。

株式譲渡と事業譲渡の基本的な違い

株式譲渡は、対象会社の全株式を譲受企業へ譲渡し、会社の支配権を移転する手法です。これは基本的に会社そのものを譲渡する形となります。一方、事業譲渡は、対象会社が持つ特定の事業部門、あるいは会社が持つ全ての事業を切り出して譲受企業へ譲渡する手法です。会社自体は譲渡後も存続することが一般的ですが、全部の事業を譲渡するケースもあります。

譲渡対価の帰属先

株式譲渡の場合、株式の売買が行われるため、売却によって得られる対価は、株式を保有していた既存株主、すなわち譲渡オーナー個人へ直接支払われます。このため、譲渡オーナーが売却代金を個人的な目的で自由に利用したい場合に適しています。

対して事業譲渡の場合、事業を売却するのはあくまで会社であるため、売却対価は対象会社(法人)に入ります。譲渡オーナーがこの資金を個人として利用するには、会社からの配当や役員報酬といった形での手続が必要となり、その際に法人税や所得税が課税されるため、譲渡オーナー個人が資金を自由に使うための使い勝手は劣る傾向にあります。

譲受企業が負うリスクの違い

譲受企業から見た場合、株式譲渡では、対象会社の株式をそのまま承継するため、会社の持つ潜在的な偶発債務や過去のリスクなどもすべて引き継ぐことになります。そのため、株式譲渡は譲受企業にとってリスクの高い選択となる場合があります。

これに対し、事業譲渡は、譲受企業が承継する資産や負債、契約を個別に選定できるため、不必要なリスクを引き継ぐことを避け、リスクを限定しやすいという特徴があります。

税務上の扱いの違い

譲受企業にとっての税務上の違いも存在します。事業譲渡では、譲受企業が事業を取得する際に発生する「のれん」やその他調整勘定について、税務上の損金として償却(費用計上)できる場合があります。これにより、譲受企業の法人税負担を軽減する効果が期待できます。

一方、株式譲渡で発生する「のれん」は、連結決算上は計上されるものの、税務上の損金として算入することはできません。この税務上の取り扱いの違いから、譲受企業によっては事業譲渡を希望するケースもあります。

手続の複雑さ

事業譲渡は、事業に含まれる個々の契約(取引先との契約、従業員の雇用契約など)を、譲受企業が改めて締結し直す必要が生じることがあり、手続が煩雑になる傾向があります。

一方、株式譲渡は、株式の移転のみで会社の支配権が承継されるため、事業譲渡に比べて手続が比較的スムーズに進むことが多いとされています。ただし、会社全体を承継するため、過去からの情報を綿密に調査するデューデリジェンスは不可欠です。

事業譲渡と株式譲渡の比較表

上記の主な違いを含めた事業譲渡と株式譲渡の違いを表にまとめました。

| 項目 | 事業譲渡 | 株式譲渡 |

|---|---|---|

| 基本的な違い | 特定の事業部門または全事業を切り出して譲渡 | 会社の全株式を譲渡し、会社の支配権を移転 |

| 譲渡対象 | 事業の全部または一部(事業資産、契約、場合によっては債務) | 株式 |

| 取引主体 | 法人と法人 | 個人または法人と個人または法人 |

| 譲渡対価の帰属先 | 対象会社(法人)に入る | 株主(譲渡オーナー個人)へ直接支払われる |

| 会社の存続 | 譲渡後も会社は存続(一般的) | 会社は存続するが経営権が移転 |

| 譲受企業のリスク | 承継する資産・負債・契約を個別選定可能でリスク限定しやすい | 潜在的な偶発債務や過去のリスクもすべて引き継ぐ |

| 契約・許認可の扱い | 個別承継(個別の同意や手続きが必要) | 包括承継(既存契約や許認可をそのまま承継) |

| 税務上の扱い | のれんを税務上の損金として償却可能な場合がある | のれんは連結決算上計上されるが税務上の損金算入不可 |

| 消費税 | 譲渡資産に対して消費税が発生 | 消費税は発生しない |

| 手続きの複雑さ | 複雑(個別の資産移転手続きが必要) | 比較的簡便 |

| 従業員の扱い | 雇用契約の個別再締結が必要 | 雇用移転の同意は基本的に不要 |

▷関連:株式譲渡とは|中小企業の事業承継での利点と欠点・M&A後は?

M&Aとして事業譲渡が利用される場合

企業がM&Aの手法として事業譲渡を検討する主な理由について、以下に詳しく解説します。自社の状況と照らし合わせながら、課題解決の選択肢として事業譲渡の活用を検討してみてください。

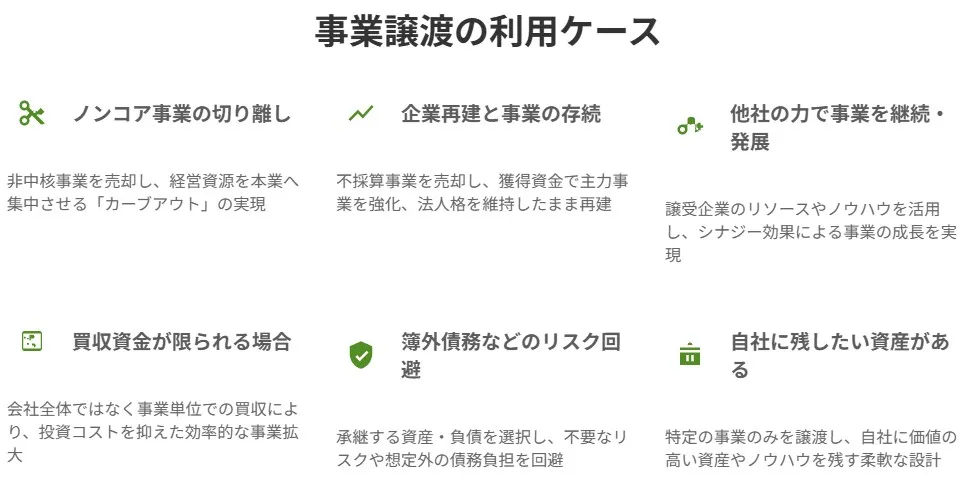

ノンコア事業を切り離したい場合(カーブアウト)

コア事業とノンコア事業を切り分け、ダイナミックに事業を組み替えていこうとする場合に、事業譲渡が利用できます。実際、大手企業が非中核事業を売却し、本業へ経営資源を集中させる「カーブアウト」の手段として事業譲渡が活用されるケースが増えています。これにより、売却資金を主力事業の強化や新規事業への投資に充当でき、経営資源の最適化が実現できます。

企業再建を目指しながら存続させたい場合

複数の事業を展開している企業では、経営のリスク分散を図る一方で、すべての事業が順調に成長するとは限りません。不採算事業が存在する場合、事業の選択と集中を目的として、その部門を事業譲渡により売却することで、経営資源を収益性の高い事業に集中させることができます。

また、資金調達が困難で経営再建が進まない状況では、主力事業や注力したい事業のみを残し、その他の事業を売却することで運転資金を調達できる場合があります。事業譲渡では法人格が維持されるため、企業再建を目指しながら経営を継続することが可能です。事業譲渡で獲得した対価を他の事業の運転資金に充てることで、事業が好転すれば廃業の危機を回避できる可能性があります。

他社の力を活用して事業を継続・発展させたい場合

限られたリソースで事業運営を行っている中小企業では、事業の継続や拡大が困難な場合があります。このような状況で、譲受企業のリソースを活用することで、リソースの補完ができ、事業の継続や拡大が実現できる可能性があります。従業員の将来や社会的意義のある事業を考慮し、シナジー効果が期待できる譲渡先へ事業譲渡を行うケースも見られます。

買収資金が限られている場合

買い手企業の買収資金が限られている場合、企業全体を買収するよりも特定の事業のみを取得する事業譲渡の方が、投資コストを抑えながら効率的に事業拡大を図ることができます。特に中小企業やスタートアップ企業にとっては、資金が限られる中で最適な事業拡大を図る手段として事業譲渡が活用されています。

簿外債務などのリスクを回避したい場合

買い手企業が簿外債務を引き継ぐリスクを取りたくない場合、事業譲渡は有効な選択肢となります。特定の事業のみを選択して買収することで、不要な負債を引き継がずに済み、想定外の債務負担を避けることができます。株式譲渡では企業全体を買収するため、簿外債務や未払いの訴訟リスクをそのまま引き継ぐ可能性がありますが、事業譲渡では買収対象の事業や資産を限定することで、こうしたリスクを回避できます。

自社に残したい資産がある場合

事業譲渡を活用することで、自社に残しておきたい知識やノウハウの外部への流出を防ぐことができます。譲渡したい事業のみを譲受企業に引き継ぎ、自社では価値の高い資産を残すといった、柔軟なスキーム設計が可能です。

▷関連:中小企業M&Aの相談先ランキング|銀行・税理士・仲介会社の違い

事業譲渡の「譲渡側」のメリット・デメリット

事業を譲渡する会社のメリット・デメリットは以下のとおりです。

譲渡側のメリット

- 譲渡する事業を限定して売却が可能なため、事業の選択と集中を目的に実行することが可能です。自社で継続したい事業は残し、必要ない事業のみを売却するなど自由度が高い譲渡方法と言えます。

- 自社で継続したい事業を残せるため、会社経営を継続することが可能です。よって法人格や屋号の継続も可能ということになります。

- 事業譲渡は事業の売却(取引)となるため、対象会社は事業譲渡対価を得ることが可能です。その対価は経営者や株主に支払われる訳ではなく、対象会社に支払われる対価となりますので資金繰りに活用したり、新たな事業や設備に投資したりすることも可能です。

譲渡側のデメリット

デメリットは幾つかあります。

経営者だけで進められない

事業譲渡は、経営者や会社オーナー(株主)の承諾が必要であることはもちろんですが、債権者や従業員とも個別に承諾を得る必要があります。例えば、借入をしている金融機関(債権者)の承諾が得られない、譲渡する事業に従事する従業員が譲受側との雇用継続を拒否しているなどの事象が発生すると事業譲渡が実行できません。事業譲渡の交渉を進めている経営者の方は、関係者に対する丁寧な説明が必要となります。

時間がかかることがある

事業譲渡は事業のみの譲渡となるため、対象事業に関連する全ての契約(債務・従業員・取引先・業務提携先等)について、契約当事者が変更となることを相手方から同意を得なければなりません。事業譲渡後の事業に必要な契約件数が多いほど手間・時間・コストがかかることになります。事業譲渡の条件交渉が終盤に差し掛かったタイミングで、主要取引先から事前に同意を得ておくことや契約当事者が安心して契約継続を同意できる譲受先を選ぶことが、スピーディーに進めるためには必要となります。

競業避止義務

譲渡側は、譲受側の承諾なし同一市町村や隣接する市町村の区域内で、原則20年間、譲渡した事業と同一の事業を行うことができません。これは会社法によって義務付けられているため、譲渡側は順守する必要があります。

譲渡益に課税される

事業譲渡の譲渡対価は、事業を譲渡した対象会社が受領することになります。事業譲渡により譲渡益がでた場合、対象会社の法人税や住民税などの税金が課せられることに注意が必要です。ただし、対象会社に多額の繰越欠損金(繰り越している税務上の赤字)がある場合や役員退職金支給など損金として計上できるものがあれば、税負担が軽減されることもありますので、自社の状況を鑑みて事業譲渡のタイミングを図ることも良いかも知れません。

▷関連:中小企業のM&A仲介とは?メリットとデメリット・費用相場・選び方

事業譲渡の「譲受側」のメリット・デメリット

事業を譲り受ける会社のメリット・デメリットは以下のとおりです。

譲受側のメリット

- 引き継ぎたい事業及び資産・負債を選んで譲受することができるため、必要のないもの引き継ぐ必要がありません。そのため、譲受価額も抑えることも可能です。

- 事業のみを引き継ぐため、法人が抱える簿外資産や訴訟などのリスクが回避できます。

- すでに運営している事業を引き継ぐため、顧客基盤や人材が存在し譲受後の事業拡大のスピードが速いことや譲受事業が新規事業の場合、事業の安定運営までのランニングコストを抑えることが可能です。

- 事業譲渡の場合、譲受後のれん相当額を無形固定資産に計上し減価償却が可能なため、一定の節税効果が見込める可能性があります。

譲受側のデメリット

デメリットは以下のとおりです。

譲渡完了までに手間がかかる

譲受する事業に必要な契約や資格・届出は、事業を運営する当事者が変更となるため、契約はすべて締結し直す必要があり、資格や届出は新たに取得・申請する必要があります。これらの手続きを遂行するには、契約件数や取得・申請に必要な資格や届出の数にもよりますが、多くの時間と手間がかかることになります。

譲渡代金の支払いに消費税がかかる

譲受する資産によって消費税が発生するケースがあります。例えば、棚卸資産(在庫など)、固定資産(土地を除く)、のれん(営業権)などには消費税の対象となります。一方、土地、有価証券等は消費税の対象になりません。譲受する対象事業の資産の内、消費税の対象となる資産の価額が大きいと消費税の負担も大きくなりますので、資産に関する査定は慎重に行う必要です。

▷関連:2025年版【M&A仲介会社一覧】上場・非上場・会計系を紹介

事業譲渡における譲渡価格の算定

事業譲渡における譲渡価格は、主に事業活動を通じて企業が創出する事業価値(Enterprise Value)を基に算定されます。事業価値は、企業の価値創出力を総合評価します。なお、事業価値に非事業価値を加えたものが「企業価値」になり、ここから有利子負債を控除した「株式価値」は、株式譲渡における譲渡価格のベースになります。

事業価値の評価方法

事業価値の評価には、事業活動の継続を前提とするインカムアプローチとマーケットアプローチの二つの類型が主に用いられます。

インカムアプローチにおける具体的な評価手法

インカムアプローチでは、将来の収益やキャッシュフローを現在価値に割り引いて事業価値を評価します。具体的には、フリーキャッシュフロー法(FCF法) 事業を通じて将来創出されるフリーキャッシュフロー(FFCF)の期待値を、加重平均資本コスト(WACC)で割り引いた現在価値の合計額を事業価値とします。

これ以外にも、残余利益法(RIM:Residual Income Model) や調整現在価値法(APV法:Adjusted Present Value法) といった算出方法がありますが、実務的には殆ど用いられません。

マーケットアプローチにおける具体的な評価手法

マーケットアプローチでは、上場会社や類似取引の情報を基に事業価値を評価します。具体的には、類似会社比較法といって、 上場会社の類似個別事業セグメント指標から算定されたマルチプルを、評価対象事業の利益指標に乗じることで事業価値とします。類似取引比較法という方法もありますが、実務では余り用いられません。

▷関連:企業価値評価とは?流れ・費用・算定方法・M&A実務でのポイント

事業譲渡の手続・スケジュール

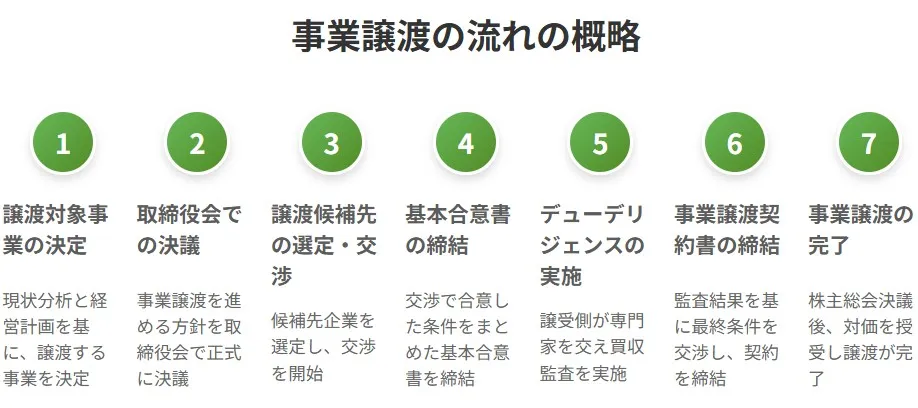

事業譲渡のおおまかな流れとしては、以下のようになります。

- 自社の現状分析や将来の経営計画について検討し、計画に必要ない事業(譲渡対象事業)を決定します。

- 取締役会にて事業譲渡を進める旨の決議を行います。

- 譲渡候補先を選定しソーシング・交渉をスタートします。

- 限定的な情報と資料にて交渉を進め、譲渡側と譲受側で合意に至った条件をまとめた基本合意書を締結します。

- 譲受側は、専門家など活用しデューデリジェンス(買収監査)を実施します。

- デューデリジェンスの結果を基に最終条件の交渉を進め、最終条件が合意に至れば事業譲渡契約書を締結します。

- 事業譲渡契約書を締結した後、譲渡側では株主総会にて事業譲渡の決議を実施し効力発生日以降、事業譲渡対価の授受が行われ事業譲渡が完了します。

以下では、主な手続について解説します。

事業譲渡の会社法等に沿った手続

事業譲渡の各ステップにおける詳細や注意点について解説します。譲渡側が中規模法人である場合を事例として、譲渡側の立場での詳細について解説していきます。事業譲渡を検討されている経営者の方は参考にしてください。

①事業譲渡に向けた準備作業

経営者は自社の現状や今後の経営計画に沿って事業譲渡を実施した際の自社への影響を考えます。これらの影響を考慮しながら事業譲渡の目的を明確にし、譲渡する対象事業を検討します。譲渡する対象事業が決まれば、譲渡価額の目安や実行までの時間軸を決定します。この準備が疎かになると、事業譲渡を実行した後に思わぬトラブルにあったり、想定していたシナジー効果が得られなかったりするため、綿密に準備をすることが重要です。

②取締役会で事業譲渡を決議

取締役会設置会社で事業譲渡を行う場合、会社法により取締役会による決議が必要とされています。事業譲渡の目的や理由を説明し、会社の承認を得る必要があります。取締役会未設置会社で2名以上の取締役がいる場合、取締役の過半数の賛成で決議することが可能となります。

③譲受企業を選定する

取締役会の承認を得た後、譲渡先の選定・ソーシング及び譲渡条件の交渉を行うことになります。しかし、譲渡先の選定やソーシングを自社で実施することは、人材リソースが足りないことや譲受候補企業の情報もない中では極めて難しい作業であると言えます。また、譲渡条件の交渉となった場合、資料の準備や譲受候補先の交渉についても経験値が無い中で実施することはリスクを伴います。これらの手間やリスクを回避するため、M&A仲介会社などの専門家に依頼することをお勧めします。成功報酬等の費用がかかることになりますが、譲受先との交渉に係る手間やリスクを省き、事業譲渡を成功させる確率を上げるためには必要な専門家であると言えるでしょう。

④基本合意契約の締結

譲受候補先と譲渡条件の交渉を進め、一定の合意が整うと譲渡側と譲受側で基本合意書を締結します。これまでの交渉は、事業譲渡を進めるか否かを譲受側が検討するステップとなりますので譲渡側も限定的な情報のみ提供することになります。より具体的に検討を進めるため、次のステップであるデューデリジェンス(買収監査)の手順や範囲の明示、これまで交渉で合意してきた条件、譲受候補先に対する独占交渉権の付与などを目的に締結されます。限定的な情報での交渉であったため、基本合意書は原則、法的拘束力有さない合意文章として作成されます。

▷関連:M&Aの基本合意書とは?意向表明との違い・目的・注意点・雛形

なお、基本合意に変えて、または併せて「意向表明書」が譲受企業から譲渡企業に提出されることがあります。

▷関連:M&Aの意向表明書とは|目的、記載内容、基本合意書との違い、注意点

⑤デューデリジェンスの実施

デューデリジェンス(買収監査)とは譲受側企業が行う調査で、譲渡対象事業に係るリスクの洗い出しのための調査のこと言います。調査の範囲としては、法務・税務・ビジネス・不動産など多岐に渡り調査が行われ、譲受側に依頼された会計士や税理士、弁護士などの専門家によって実施されます。デューデリジェンス(買収監査)の結果を基に、事業譲渡価額や譲渡条件の調整が行われることになります。

▷関連:デューデリジェンスとは?M&Aの重要調査で、成功の鍵!

⑥事業譲渡契約書の締結

事業譲渡価額や条件の最終調整が整うと、最終契約書となる事業譲渡契約書を作成し締結します。事業譲渡契約書については最終契約書となりますので法的な拘束力を有する契約書となります。事業譲渡契約書に記載する内容については、会社法等で具体的に定められていませんが、一般的には以下のような事項が記載されます。

- 事業譲渡の効力発生日

- クロージングにおける前提条件

- 譲渡資産の内訳とその価格

- 譲渡側及び譲受側の義務

- 善管注意義務

- 公租公課の費用負担者

- 秘密義務

- 従業員の取り扱い

- 瑕疵担保責任

- 競業避止義務

▷関連:事業譲渡契約書とは?トラブル例・作成のポイント・注意点 ・雛型

⑦事業譲渡が独禁法に抵触してないか公正取引委員会への届け出

譲受企業が一定の条件に該当する場合、公正取引委員会へ事業等の譲受けの届出を提出する必要があります。一定の条件の内容は下記となりますので、参考にしてください。

- 譲受企業の売上高(日本国内のグループ売上高)が200億円を超える企業

- 譲渡企業の売上高が30億円を超える場合で、かつその事業のすべてを譲り受ける場合

- 事業の一部を譲り受ける場合であっても、その事業売上が30億円を超える場合

⑧事業譲渡の事実を財務局に届け出

上場会社や店頭登録会社など有価証券報告書の提出義務がある企業が、事業譲渡をする場合、一定の要件に該当すると財務局へ臨時報告書を提出する必要があります。

- 直近の決算書における純資産額と比べて30%以上の増減を伴う、事業譲渡または事業譲受を行った場合。

- 直近の決算書における売上高と比べて10%以上の増減を伴う、事業譲渡または事業譲受を行った場合

⑨株主総会で事業譲渡を承認

会社法では一部の例外を除き、事業譲渡契約書で定められた事業譲渡の効力発生日の前日までに、株主総会の特別決議で承認を得るよう定められています。承認を得るためには、議決権を行使できる株主の過半数以上が出席と、議決権を行使できる出席株主の2/3以上の同意が必要となります。事業譲渡が承認された場合、反対株主の利益を守ることができないため、一定の条件のもと買取請求権が認められています。

⑩事業譲渡に伴う不動産等の名義変更・許認可の取得

事業譲渡の対象資産は、譲渡企業名義となっているため、事業を譲受する譲受企業の名義に変更する必要があります。また、事業譲渡では、譲受する事業運営上必要な許認可を譲渡企業から引き継ぐことができないため、事業譲渡の効力発生日までに譲受企業は、事業運営に必要な許認可を取得する必要があります。この許認可を取得しなければ、事業譲渡の効力発生日を迎えても事業自体が運営できないという事態に陥ることになりますので、確実に取得することが必要です。

⑪事業譲渡の効力発生

事業譲渡契約書に記載された、譲渡側の履行する前提条件やクロージング条件が充足された上、効力発生日を迎えると事業譲渡が完了します。事業譲渡は完了しますが、従業員の引き継ぎや譲受企業との業務の統合などが引き続き行う必要があります。

▷関連:M&Aのクロージングとは?流れ・必要書類・前提条件を徹底解説

事業譲渡の手続上の注意点

事業譲渡における注意点は、譲渡側と譲受側で異なるため、それぞれの注意点を解説します。

譲渡側の債権者保護手続など

譲渡企業が事業譲渡を行う場合、債権者に対しての周知する必要があります。譲渡企業が事業譲渡を行うことで収益力が低下すると、債権者が損をする可能性があるため、2ヶ月以上の公告や問い合わせ窓口の開設・通知など債権者保護手続きを行う必要があります。債権者保護手続きを実施することはもちろんですが、借入をしている金融機関などには、事前に説明するなど丁寧な対応を実施することをお勧めします。

▷関連:事業譲渡による債務の引受|同意は必要?債務超過の場合は?

譲渡側の競業避止義務

譲渡側は、譲受側の利益保護のため、譲渡した事業が行われている同一市区町村および隣接市区町村内で、譲渡した事業と同事業を行うことが禁止されます。この競業避止義務の期間は会社法で原則20年間と定められていますが、譲渡側・譲受側の合意あれば、競業避止義務を負う期間を数年~30年の間で設定することが可能です。通常、これらの競業避止義務の期間は、事業譲渡契約書に記載されます。

譲受側の許認可の引継・個々の契約の承継

事業譲渡では、事業運営上必要な許認可は承継されないため、譲受側は再取得する必要があります。許認可の取得には、一定の条件を満たす必要があり、取得に時間がかかる場合もありますので、事業譲渡の効力発生後、事業運営が滞らないよう事前調査・検討が必要です。

事業譲渡では、事業の運営会社が変更となるため、事業に従事する従業員との雇用契約も譲受会社と締結し直す必要があります。従業員との雇用契約は、個人の意思に委ねられます。従業員の流出を防ぐためには雇用条件を明確にし、事業譲渡の経緯や事業譲渡後の展望などを丁寧に説明する必要があります。

▷関連:事業譲渡で社員はどうなる?トラブル回避法、給与・待遇・退職金

事業譲渡にかかる期間

事業譲渡プロセスは複雑で、法務、財務、労務面など様々な角度からの検討が必要です。譲渡側で行う事業譲渡手続きなどを考慮すると短くても3~6ヶ月が必要とされています。事業譲渡の規模や引き継ぐ資産によっては、譲受側も準備対応する必要があるため、6ヶ月以上の期間がかかることもあります。事業譲受を検討する際は、検討時間及び手続の係る期間を考慮し十分な期間を見積もることが大切です。

個人事業主の事業譲渡手続

個人事業主は法人格がないためM&Aを実施する方法としては、事業譲渡のみが可能となります。事業譲渡にかかる検討事項は、株式会社などの法人格を有する会社の事業譲渡と変わりませんが、事業を譲渡した後は、税務署や都道府県等へ廃業届を提出し、事業の廃止することになります。また、一般的に個人事業主が営む事業は規模が小さいことが多いため、個人事業主からの事業譲渡案件にM&A仲介会社やアドバイザリーが対応していないケースがあることに注意が必要です。

▷関連:M&A仲介会社の比較|信頼できるアドバイザーを選ぶポイント

事業譲渡にかかる税金

事業譲渡は譲渡する資産や受取る対価に対して課税される項目がいくつかあります。事業譲渡対価が高額になると課税額も大きくなるため、事業譲渡に係る税金についても考慮しながら検討する必要があります。譲渡側・譲受側で発生する税金について解説します。尚、前提として譲渡側も譲受側も法人であることを前提とし解説しますのでご考慮ください。

譲渡企業にかかる主な税金

譲渡側は、譲渡対象事業における資産や負債の売却や譲渡対象事業にかかる「のれん」に対して税金が発生します。この記事では事業譲渡における譲渡側の主な税金について解説します。

法人税

事業譲渡による譲渡益(譲渡する資産と負債の差額)に対して、約35%の法人税がかかります。以下に簡単な例を示し、法人税の計算方法について説明します。条件は以下の通りです。

| 譲渡する事業資産の合計:200 譲渡する事業負債の合計:80 のれん:160 譲渡益=200-80+160=280 法人税=280×35%=98 |

事業譲渡益は、事業で発生した他の損失と相殺することが可能で、事業譲渡益を相殺するぐらいの損失があれば、法人税を抑えることが可能です。

▷関連:事業譲渡の「のれん」とは?評価・算定方法、仕訳・税効果を解説

消費税

譲渡対象資産が消費税法上の課税取引に該当する場合、譲渡側は消費税を納める必要があります。課税取引に該当する資産は以下のとおりです。

- 土地以外の有形固定資産(建物や設備など)

- 無形固定資産

- 棚卸資産

- のれん

一方で、課税取引に該当しない資産の譲渡(非課税・不課税取引)は以下のとおりです。

- 土地

- 有価証券

- 債権

課税取引に該当する資産が譲渡対象資産の場合、譲渡側は消費税を納税する必要があります。

譲受企業にかかる主な税金

譲受企業は、資産や負債を譲受け、その対価として事業譲渡代金を支払います。譲受企業の負担が予想される主な税金は以下の通りです。

- 登録免許税

- 不動産取得税

- 消費税

登録免許税について

事業譲渡により土地や建物など不動産を譲受けた場合、所有者の変更手続を行う必要があるため、登記手続きに係る登録免許税が発生します。登録免許税は、不動産の評価額(固定資産税評価額)に税率をかけて算出されるため、譲受けた資産の価値に応じて異なります。

不動産取得税について

事業譲渡により不動産を譲受けた場合、譲受企業は不動産を購入したことになるため、不動産取得税が発生します。不動産取得税は、課税標準額に税率をかけて算出され、都道府県の税事務所で手続きを行います。

消費税について

譲渡対象資産の内、課税取引に該当する資産を譲受けた場合、譲受側は消費税を支払わなければなりません。消費税は譲受ける資産の価額によっては大きな金額になるため、譲受ける資産の評価については慎重に行う必要があります。

▷関連:事業売却による税金|M&Aでの節税対策・法人個人の注意点とは?

事業譲渡の手続のまとめ

事業譲渡は、譲渡側にとっては必要のない事業のみを切り分けたり、グループ間で跨っている事業を集約させたりと必要の分のみを対象として譲渡できるため、便利に活用することができます。また、譲受側にとっても必要な事業のみを譲受することで余分な資金が削減できたり、目に見えないリスクを回避できたりと多くのメリットがあります。しかし、事業譲渡実行にかかる手続きや事業引継ぎに多くの手間と時間がかかるため、譲渡側と譲受側が協力し進めることが重要です。煩雑な手続きが多い事業譲渡は、実績の豊富なM&A仲介会社に相談することをお勧めします。

みつきコンサルティングは、税理士法を母体としたM&A仲介会社として15年以上の業歴があります。中小企業M&Aに特化した経験豊富なM&Aアドバイザーも多数在籍しています。 みつき税理士法人と連携することにより、税務面や法務面のサポートもワンストップで対応可能です。M&Aをご検討の際は、みつきコンサルティングにご相談ください。

著者

- 名古屋法人部長/M&A担当ディレクター

-

人材支援会社にて、海外人材の採用・紹介事業のチームを率いて新規開拓・人材開発に従事。みつきコンサルティングでは、強みを生かし人材会社・日本語学校等の案件を中心に工事業・広告・IT業など多種に渡る案件支援を行う。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上

監修:みつき税理士法人

最近書いた記事

2025年7月6日事業譲渡とは?M&A・事業承継との違い、メリット・手続・税金

2025年7月6日事業譲渡とは?M&A・事業承継との違い、メリット・手続・税金 2025年7月5日株式交付によるM&Aとは?利点と欠点・手続の流れ・税務上の注意点

2025年7月5日株式交付によるM&Aとは?利点と欠点・手続の流れ・税務上の注意点 2025年7月5日M&Aの「トップ面談」とは?成功のポイント・流れ・事前準備

2025年7月5日M&Aの「トップ面談」とは?成功のポイント・流れ・事前準備 2025年6月28日関連会社・関係会社・グループ会社の違いは?子会社・兄弟会社も解説

2025年6月28日関連会社・関係会社・グループ会社の違いは?子会社・兄弟会社も解説