人手不足は多くの企業が直面する喫緊の課題です。M&Aは、この人手不足を解消し、事業の維持・成長を手助けする有力な経営戦略となります。本記事では、人手不足の現状とM&Aを活用するメリット、注意点を詳しく解説します。

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」

そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績にもとづく無料相談でお応えします。本格的な検討前の情報収集だけでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。

> みつきコンサルティングにM&A仲介を無料相談する|税理士法人グループ

人手不足が企業にもたらす影響

人手不足は単なる「人が足りない」という問題にとどまらず、企業の存続そのものを脅かす深刻な影響をもたらします。その解決策の1つであるM&Aについては後述します。

▷関連:M&Aとは|目的やメリット・デメリット、手法、流れを簡単に解説

人手不足がもたらす深刻な影響を整理した表は以下の通りです。

| 影響項目 | 詳細内容 |

|---|---|

| 従業員の業務負担増大と生産性低下 | ・人手が足りなくなると、まず既存の従業員一人あたりの業務量が増加する ・必然的に業務負担が大きくなる ・従業員が所定の労働時間内にこなせる業務量には限界があるため、長時間労働が常態化する ・業務の生産性が低下する恐れがある ・ひどい場合には、新たな仕事の受注や請負をセーブせざるを得ない状況に陥ることも考えられる ・一本の綱で会社を支えているかのようで、誰かが手を離せば一気に崩れてしまう危険をはらんでいる |

| 売上・業績の低下と事業縮小のリスク | ・業務負担の増大や生産性の低下は、結果として売上や業績の悪化につながる ・従業員の待遇を見直さなければならない状況も生じる ・それが待遇面への不満となり、離職が相次ぐと、人手不足の問題はさらに深刻化する ・最終的には、サービスや事業の縮小を余儀なくされてしまう可能性も出てくる ・会社の成長どころか、維持すら困難になる ・まさに企業の存亡にかかわる問題 |

| 技術やノウハウの伝承困難 | ・経験豊富な従業員が退職してしまうと、長年培ってきた技術やノウハウの伝承が困難になる ・特に、熟練の技が求められる製造業や専門サービス業で顕著 ・新しい人材を雇っても、すぐに同じレベルのスキルを身につけさせることは難しい ・企業の競争力の低下につながる |

いまや中小企業から大企業に至るまで、また殆どあらゆる業種で、人材難が深刻化しています。

▷関連:中小企業M&Aの意味・特徴は?問題点・失敗例・大企業との違い

人手不足解消に向けた対策

人手不足は一朝一夕で解決できる問題ではありませんが、様々な角度から対策を講じることが可能です。

一般的な人材不足対策

まずは、自社でできることから着実に始めることが大切です。一般的な人手不足の解決策を整理した表は以下の通りです。

| 対策 | 詳細内容 |

|---|---|

| 働き方改革の実現 | ・慢性的な人手不足を解消するため、国は「働き方改革」の推進に力を入れている ・時短勤務、フレックス制度、テレワーク、副業許可といった柔軟な働き方を取り入れる ・出産や介護などをきっかけに退職せざるを得ない優秀な人材の流出を防ぐことができる ・女性や高齢者も働きやすい環境を実現することは、新たな人材の確保につながる ・多様な労働力を活用するための重要な一歩 |

| 業務環境の改善と効率化 | ・休日が取れない、勤務時間が長いといった労働環境は、従業員の不満を招く ・生産性の低下や離職につながる ・せっかく優秀な人材を確保できても、労働環境が悪ければ定着は望めない ・ITソフトの導入や業務の外注などで業務を効率化すれば、残業や休日出勤が減少する ・従業員の負担が軽減される ・労働環境改善への取り組みを求人でアピールすることは、優秀な人材の獲得に大きく貢献する |

| 採用活動の見直しとミスマッチ防止 | ・人手不足を防ぐには、採用のターゲットを見直すことも有効 ・育児を終えて復職した女性、高齢者、外国人労働者などを採用することで、人材不足を解消できる場合がある ・採用時のミスマッチによる早期退職を防ぐことも非常に重要 ・選考基準や応募者の意向などの採用課題を可視化する ・適切な人材を見極めることで、入社後のギャップを減らし、定着率を高めることができる ・採用は、企業と求職者の双方にとっての「縁結び」のようなものですから、慎重な見極めが肝心 |

| 女性・シニア層・外国人労働者の活用 | ・人手不足の解消には、これまで十分活用されていなかった層の労働力に目を向けることが不可欠 ・女性が働きやすい環境を整えるためには、保育サービスの充実や働き方の柔軟化がキー ・シニア層の豊富な経験や知識を生かすためには、体力に応じた勤務形態や適切な役割の提供、健康管理のサポートが求められる ・外国人労働者の受け入れ拡大も重要な施策 ・住居や生活環境の整備、言語サポートに加え、日本企業の魅力向上に努める必要がある |

| AIや最新技術の活用による生産性向上 | ・AIやロボットなどの最新技術は、人手不足を解消するための強力なツール ・定型的な業務やルーティンワークをAIで自動化することで、従業員はより高度で創造的な業務に集中できるようになる ・データ入力や顧客対応などを自動化すれば、人手を削減しつつ業務のスピードと精度を向上させることが可能 ・IoT技術を活用した生産ラインの監視や、リモートワークを支援するクラウドシステムも、効率化と生産性向上に大きく貢献する ・技術の導入は、まるで企業の筋肉を増強するようなもので、少ない力でより大きな成果を生み出す可能性を秘めている |

働き方改革による柔軟な労働環境の整備、業務環境の改善と効率化、採用活動の戦略的見直し、多様な人材層の活用、そしてAIや最新技術による生産性向上という多角的なアプローチが求められます。これらの対策を組み合わせて実施することで、企業は人手不足という深刻な課題に効果的に対応し、持続可能な成長を実現できます。

▷関連:M&Aの目的とは?売り手・買い手に分類してアンケートも踏まえ解説

M&Aが人手不足の解決策となる理由

多くの企業が人手不足に悩む現代において、M&Aは単なる企業規模の拡大を超え、人材確保の有効な戦略として注目されています。M&Aが人手不足解消に繋がる理由を整理した表は以下の通りです。

| 項目 | 詳細内容 |

|---|---|

| 即戦力となる人材の迅速な確保 | ・M&Aは企業そのものを譲受する戦略 ・譲受企業は譲渡オーナーから企業に在籍する優秀な人材をそのまま受け入れることができる ・特に、同じ業界の会社を譲受すれば、経験や知識が備わっている労働者を獲得できる ・人材の育成や研修にかかるコストを大幅に圧縮できる ・新規採用に時間と費用を費やすよりも、M&Aによる即戦力の確保は、迅速かつ効果的な人手不足解消の手段 ・まさに「喉から手が出るほど欲しい人材」を、一気に手に入れることができる |

| 後継者問題の同時解決 | ・少子化の影響で、後継ぎとなる親族がいない、あるいは親族が事業承継を望まないといった理由で、後継者が見つからない中小企業が増えている ・近年、休廃業・解散件数が高水準で推移しており、後継者不足が顕著になりつつある ・M&Aによる譲受は、人材不足を解消できるだけでなく、経営能力が高い人物に承継される ・後継者を育成するプロセスを省略できるという大きなメリット ・M&Aは、まさに「一石二鳥」の解決策となり得る |

| 新たな技術やノウハウの獲得 | ・新しい技術を一から開発するには、莫大な時間とコストがかかる ・M&Aを活用すれば、すでに競争力のある技術力や独自のノウハウを持つ企業を譲受することで、それらを自社に取り込むことが可能 ・業界や市場での優位なポジションを迅速に獲得し、競争力を強化できる ・何年もかけて積み上げる知識を、一瞬で手に入れることができるようなもの |

| 事業規模の拡大と市場シェアの獲得 | ・人手不足によって、自社の事業拡大や市場シェアの獲得が物理的に難しいケースも少なくない ・特定の地域や市場で一定のシェアを持つ会社を譲受できれば、その会社が持つ顧客基盤や営業力、マーケティング力を活かして、自社の市場シェアを効率的に拡大できる ・専門性の高い技術やノウハウを持つ会社を取り込むことで、既存事業を強化し、経営規模の拡大に繋げられる可能性も高まる |

| 新規事業開発の推進 | ・消費者ニーズの多様化や市場の変化により、既存事業の収益性が低下するリスクは常に存在する ・安定した成長を実現するためには、新たな領域への進出や事業の多角化が求められる ・M&Aを通じて、新規事業に関連する優れた技術力やノウハウを持った会社を譲受できれば、新たな製品やサービスをスピーディーに開発し、市場に参入しやすくなる ・多様な人材を受け入れることで、これまでにないアイデアや視点が生まれ、新しいビジネスモデルの開発に繋がる可能性も秘めている |

| コスト削減とシナジー効果 | ・M&Aによって複数の会社が統合されることで、重複する管理部門や生産設備を共有し、経営コストの削減につながる可能性がある ・管理コストや人件費、設備の維持費といった固定費を削減できれば、統合後の経営効率の向上に貢献する ・譲受企業と譲渡企業の強みを活かして新たな商品開発やサービス向上を図ったり、新規市場の開拓を効果的に行ったりするなど、「シナジー効果」を生み出せる可能性もある |

即戦力人材の迅速な確保は、採用・育成にかかる時間とコストを大幅に削減できる最大のメリットです。さらに、後継者問題の同時解決により「一石二鳥」の効果が得られ、技術やノウハウの獲得により競争力を即座に強化できます。事業規模の拡大や新規事業開発の推進により、人手不足で物理的に困難だった成長戦略も実現可能となり、コスト削減とシナジー効果により経営効率も向上します。これらのメリットを総合的に活用することで、人手不足という深刻な課題を効果的に解決し、企業の持続的成長を実現できます。

▷関連:M&Aのシナジー効果とは?種類・定量化による評価・成功事例

M&Aで人手不足を解消する際の注意点

M&Aは人手不足解消に有効な手段ですが、その実施にあたっては慎重な検討と注意が必要です。M&Aによる人手不足解消を行う際の注意点を整理した表は以下の通りです。

| 注意点 | 詳細内容 |

|---|---|

| 譲受する人材の年齢層・スキルレベルの確認 | ・人手不足を解消したいのであれば、譲受する企業の従業員の年齢層やスキルレベルを事前にしっかりと確認することが重要 ・退職が近い年齢層が多い企業を譲受した場合、一時的な人材補給にはなっても、近い将来に再び人手不足に悩む可能性が出てくる ・必要な資格やノウハウを持たない人材が多いと、育成に時間とコストがかかってしまう ・即戦力としての期待が難しい場合もある |

| 企業文化や価値観の統合問題 | ・M&Aによって異なる会社同士が統合する際には、それぞれの企業が持つ文化や価値観の違いが問題となることがある ・経営者の考え方、人材育成の方針、企業内部で共有されている行動規範などが異なる ・統合後に社員同士の意見が対立したり、職場環境が悪化したり、モチベーションが低下したりする可能性がある ・M&A後の統合プロセス(PMI)では、お互いの文化を尊重し、理解し合う姿勢が非常に重要 ・異なる色が混じり合うことで、新たな美しい色を生み出すこともあるが、時に濁ってしまうこともある、繊細な作業 |

| 既存人材の流出リスクへの対応 | ・M&A後の組織再編や役職の見直しが行われることは避けられない ・譲渡企業の既存社員が自身の将来に不安を感じたり、キャリアが停滞すると感じたりする ・最悪の場合、次々と退職してしまう「人材流出」のリスクがある ・せっかくM&Aで人材を確保したのに、逆に失ってしまうことになりかねない ・これを防ぐためには、M&Aに際して社員に対する十分な説明とサポートを行う ・透明性が高く公平な組織編制や役職の変更を行うことが大切 ・従業員は、企業の最も大切な財産ですから、その心のケアを忘れてはならない |

| 評価・報酬制度の統一と公平性 | ・M&A後には、譲受企業と譲渡企業の間で異なる評価基準や報酬制度を統一する必要がある ・待遇が大幅に悪化する社員が出てしまうと、不満を抱き、モチベーションやパフォーマンスの低下を引き起こす可能性がある ・社員間の不公平感が高まらないよう、双方の給与体系や福利厚生制度をどの基準に統一するかを慎重に検討する必要がある |

| 法的な問題への慎重な対処 | ・M&Aの方法・条件によっては、雇用契約の内容や条件、あるいは取引先との契約などが見直されることがある ・もし社員や取引先などが一方的に不利な条件を強いられる場合、訴訟リスクを抱える可能性も生じる ・このような事態を避けるためにも、専門性の高いM&A仲介会社等の協力を得ながら、法的・契約的な問題を適切に対処することが求められる |

人材の年齢層とスキルレベルの事前確認は、M&A後の人手不足再発を防ぐために不可欠です。企業文化の統合問題では、双方の文化を尊重し理解し合う繊細な対応が求められます。既存人材の流出リスクへの対応として、十分な説明とサポート、透明性の高い組織編制が重要であり、評価・報酬制度の統一では不公平感を生まないよう慎重な検討が必要です。さらに、法的問題への対処では専門家の協力を得ることで訴訟リスクを回避できます。

▷関連:中小企業の「M&Aの課題」は?人事・システム統合・組織面も解説

中小企業こそM&Aを検討すべき理由

人手不足の波は、特に中小企業にとって大きな脅威です。しかし、この危機は、新たな成長の機会へと変わる可能性があります。中小企業にとってM&Aは、限られたリソースの中で最大限の効果を生み出す、賢明な経営戦略となり得るのです。

採用力の弱さをM&Aで補う

中小企業は、大手企業に比べて採用活動において不利な立場に置かれがちです。知名度や福利厚生、賃金面などで劣るため、優秀な人材を獲得するのが一層難しいのが現実です。このような状況で、M&Aは中小企業の採用力の弱さを補う強力な手段となります。譲受する企業の人材をまとめて獲得できるため、個別の採用活動にかかる時間やコストを大幅に削減し、かつ即戦力を手に入れることができます。

後継者不在問題とM&Aによる承継

多くの経営者が高齢化する中で、親族内での事業承継が難しい中小企業が増加しています。後継者が見つからずに廃業を選択せざるを得ないケースも少なくありません。しかし、M&Aという選択肢があれば、外部の企業に承継することで、大切な事業を存続させ、従業員の雇用を守ることが可能です。中小企業庁もM&Aの活用を推進しており、ガイドブックの配布や補助金の給付などで後押ししています。

事業継続と成長の機会

人手不足に加えて後継者問題も抱える中小企業にとって、M&Aは事業の継続だけでなく、さらなる成長を実現する機会をもたらします。譲受企業のもとで、より強固な経営基盤や豊富なリソース、新たな市場へのアクセスを得ることで、単独では難しかった事業拡張や競争力強化が可能になります。

人手不足に悩む経営者の皆様が、M&Aという選択肢を通じて、事業の新たな地平を切り開いていくことを心から応援しています。

▷関連:M&Aのメリット・デメリットを網羅!全関係者の立場と手法別に解説

みつきコンサルティングがM&A仲介した人手不足の解消事例

みつきコンサルティングは、これまで500件を超えるごM&Aを支援してまいりました。公認会計士・税理士ら専門家チームが、完全成功報酬制で支援した成約事例から、M&Aにより人手不足を解決した事例をご紹介します。

70歳超の高齢化問題を大手食品企業と人材育成で解決

譲渡企業:水産加工(売上約15億円)

譲受企業:業務用食品卸(売上約700億円)

スキーム:株式譲渡

老舗の魚総菜製造会社が中心メンバーの高齢化と後継者不在を背景に、介護向け大口顧客を持つ食品企業への譲渡。人事制度と教育プログラムにより人手不足を解消。

後継者不在と地方課題をエネルギッシュ若手経営者へ

譲渡企業:グループホーム(売上約2億円)

譲受企業:グループホーム(売上約20億円)

スキーム:株式譲渡

地方の認知症グループホームが後継者不在と人口減少・労働環境悪化を背景に譲渡。譲り受けた同業のホームは人材確保と事業発展の基盤を構築。

上記は当社のM&A仲介実績のほんの一部です。様々な業界・規模の成約事例を下記のページでご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

その他の人材確保のためにM&Aした事例

以下では、人材確保をも目的の1つとして第三者に企業譲渡した事例を下表で紹介します(当社は非関与)。

| 企業名 | 業種 | 抱えていた課題 | M&A実施後の成果 |

|---|---|---|---|

| エムエスシー製造 | 製造業(シート材・コイル材切断機の製造販売) | ・過去最高売上と最高益を達成する一方で、深刻な人手不足により社員の長時間労働が常態化 ・工場長が休日の居眠り運転で交通事故を起こす事態に至る ・人が足りない、育たない ・求人を出しても人が集まらず、採用できてもすぐに辞められる ・後継者不在 | ・人手不足と事業承継の課題を一気に解決 ・会社のさらなる成長基盤を構築することができた |

| 宮本運輸 | 運送業(貨物自動車運送業・クレーンリース業) | ・北海道深川市の人口約2万人の過疎化地域で「募集しても人が集まらない」状況 ・平均年齢50代後半でドライバーの高齢化が深刻(50代・60代が各4割) ・最盛期は60名近い従業員がいたが37名まで減少 ・事業継続が困難 | ・宮本運輸という社名維持 ・従業員の待遇据え置きなどの条件下でM&A成約 ・売却から半年で早速新人採用に成功して人材確保の効果を実感 |

| アイエススプリンクラー | 製造業(スプリンクラーヘッドや関連機器の設計・製造) | ・代表の久保慶晃氏が後継者不在の課題を抱える ・従業員の雇用維持や事業拡大が必要 | ・2024年7月に譲渡契約を締結 ・従業員の雇用維持や事業拡大を実現 ・久保氏はポエック社の会長の人柄や事業に対する熱意に共感 ・今後も引き続き会社運営に携わる ・M&A後の体制変更なく事業拡大を図る計画 ・人材確保と技術継承の両立を実現 |

| スージーパーカー | アパレル工房(よさこい衣装製作) | ・1988年設立で「YOSAKOIソーラン祭り」の衣装製作で高い評価 ・100チームからよさこい衣装の製作依頼が殺到する実力企業 ・代表の荒井三明氏が高齢による体力の限界を感じる ・事業継続のための対策が必要 | ・2024年3月に譲渡契約を締結 ・荒井氏はラ・コロールの殿本社長の人柄や事業への熱意に共感 ・今後もバックアップを続ける意向 ・専門技術の継承と人材確保を両立させた成功事例 |

| 森鉄工業 | ダクト部品製造 | ・オーナーが70歳を超えて後継者不在 ・製造業特有の技術継承や人材確保の課題を抱える | ・事業の継続と発展を実現 ・売却後も技術やノウハウの引き継ぎが円滑に進む ・従業員の雇用も維持 ・買収企業の人材採用力と経営資源を活用することで、持続的な事業運営体制を構築 ・技術者の確保と育成を実現 |

| ケー・アイ・ピー | プラスチック製品製造 | ・事業承継において株式贈与や成長戦略の課題にぶつかる ・人材確保や技術革新が必要 | ・資金調達と経営基盤の強化を実現 ・創業者は売却後に第二の人生を歩む ・人材確保や技術革新の面で買収企業の支援を受けて事業の持続的発展を実現 ・製造現場での技術者不足の課題を、買収企業の採用ノウハウと教育体制を活用することで解決 ・生産性向上も実現 |

| メタルスター九州 | 金属製建具工事業 | ・建設業界特有の人手不足問題 ・技術継承と人材確保が課題 | ・創業者は取締役会長として事業の引継ぎを継続 ・JRグループの安定した経営基盤のもとで技術継承と人材確保を実現 ・大手企業グループに参画することで採用力向上と事業拡大の機会を獲得 ・従業員の処遇改善も実現 ・JRグループの知名度と採用力を活用することで若手技術者の確保に成功 |

| 友建設 | 建設業 | ・オーナーが70歳を前に事業承継に悩む ・後継者不在に加え、建設業界特有の人手不足や高齢化の課題を抱える ・長年支えてくれた従業員や取引先への責任を感じる ・廃業を回避したい | ・第三者承継により事業の継続と発展を実現 ・従業員の雇用も維持 ・売却先企業の採用力や経営資源を活用 ・若手職人の採用と育成において、買収企業の教育システムを活用することで人材確保の課題を解決 |

| 中村工芸 | 工芸品製造 | ・父親が創業し苦労して育ててきた会社を受け継いだ後継者が、次世代への承継問題に直面 ・技術者の高齢化や新たな人材確保の困難さに悩む ・事業の存続が課題 | ・譲渡条件は「何も変えない」 ・伝統的な技術や企業文化を維持しながら人材確保と事業発展を実現 ・買収企業の支援により若手職人の採用と技術継承体制を構築 ・伝統工芸の技術を次世代に継承する基盤を確立 |

製造業、運送業、建設業、アパレル工房など、様々な業種で人手不足や後継者不在の課題を抱えていましたが、M&Aにより事業継続と発展を実現しています。特に、買収企業の採用力や経営資源を活用することで、従業員の雇用維持と新たな人材確保を両立させている点が共通しています。

▷関連:近年のM&A事例|最近の有名な事例・中小企業の成功事例も紹介

日本の人手不足はなぜ深刻化しているのか

深刻化する人手不足は、多くの中堅・中小企業の経営者にとって、まさに頭を抱える問題ではないでしょうか。

人材不足の原因

この問題の背景には、いくつかの構造的な要因が絡み合っています。人手不足の主な原因を整理した表は以下の通りです。

| 原因 | 詳細内容 |

|---|---|

| 少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少 | ・日本の人口は少子化が進み、全体的に減少傾向にある ・2019年には出生数が初めて90万人を下回った ・労働力となる生産年齢人口も減り続けている ・2065年には生産年齢人口が約4,529万人まで大幅に減少すると予測されている(2020年比で約2,877万人の減少) ・企業は限られた労働者を奪い合う状況にある ・この状況は、まさに大海原で数少ないオアシスを奪い合うかのよう ・人手不足の背景には、単純な人口減少だけでなく、複雑な社会構造の変化がある |

| 競争激化による人件費の削減と働き方の多様化 | ・企業の競争が激しさを増す中で、一部では人件費を削減する動きも見られる ・RPAやAGVといった自動化技術の導入により、これまで人間が行っていた単純作業が機械に置き換わることもある ・これにより、従業員が仕事の喪失感からモチベーションを低下させ、離職につながるケースも報告されている ・近年は在宅勤務やフリーランスなど、多様な働き方を求める人が増えている ・これに対応できない組織は採用で苦戦を強いられている ・柔軟な働き方への対応は、企業の存続を左右する重要な要素となっている |

| 従業員の高齢化問題と若年層の海外流出 | ・多くの企業で、熟練した主力従業員の高齢化が進んでいる ・彼らが定年退職を迎えることで、長年培われた技術やノウハウが失われる ・生産力そのものの低下が避けられない ・一方で、若年層は国内に留まらず、海外での就職を選択する傾向も見られる ・国内に留まったとしても、都市部への集中を強めている ・これらにより、国内、とくに地方の労働市場における若年層のパイはさらに縮小 ・中小企業は特に採用が難しくなるという厳しい現実がある ・この状況は、まるで経験豊富な船乗りが船を降り、新しい船乗りが見つからないまま荒波に立ち向かうような危うさを感じさせる |

| 求人数と求職者のミスマッチ | ・有効求人倍率が高水準で推移しているにもかかわらず、多くの企業で人手不足が解消されない ・求職者と求人数の間にミスマッチが存在する ・特に中小企業は、大手企業志向の求職者から応募が集まりにくい傾向がある ・業種によっては若年層の求人が集まりやすい「人気業界」と、そうでない「不人気業界」との間で格差が広がっている ・このミスマッチは、企業が求める人材と、求職者が求める働き方の間に、まるで目に見えない壁があるかのよう |

人手不足は、このように複合的な要因によって引き起こされる、複雑で根深い問題と言えるでしょう。

▷関連:M&Aの注意点|中小企業の売り手・買い手・フロー別の失敗要因

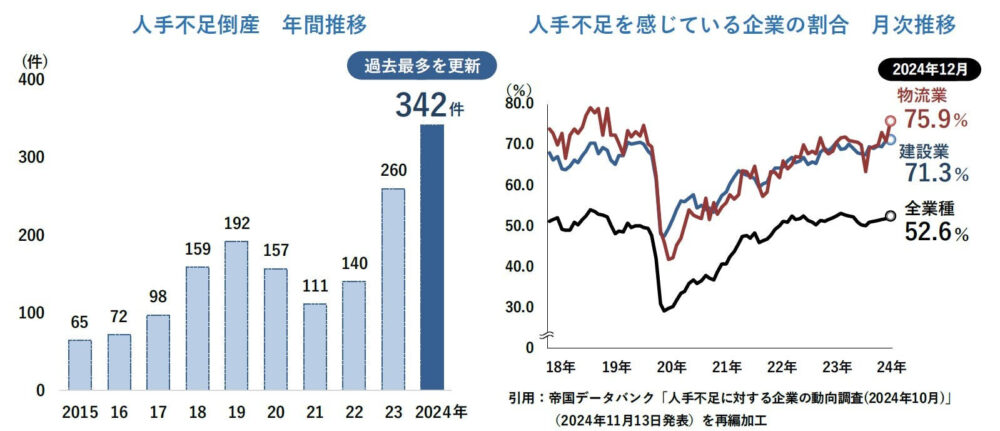

人手不足の影響で倒産が増加(2025年公表)

2025年1月に帝国データバンクが公表した「人手不足倒産の動向調査」によると、人手不足による倒産が深刻化しており、2024年には342件と過去最多を2年連続で大幅更新しました。

企業の52.6%が人手不足を感じており、2020年以降その割合は高止まりしています。さらに、2025年問題に伴う労働者の高齢化も課題であり、今後も人手不足による倒産が高水準で続くと予想されています。

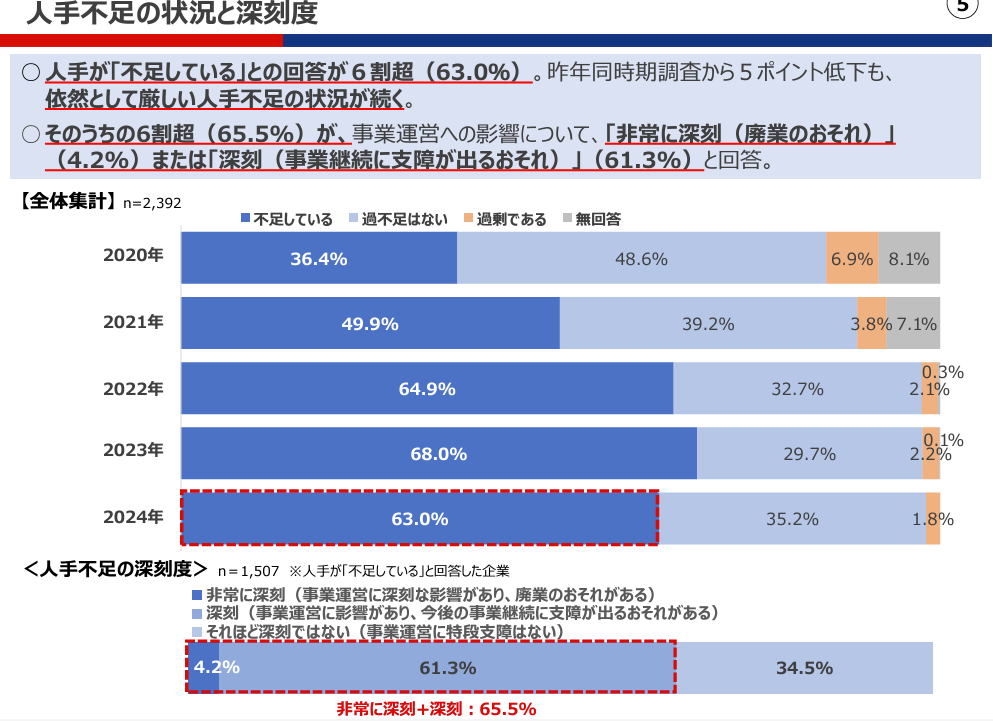

中小企業の人手不足の状況(2024年公表)

2024年9月に日本商工会議所が発表した調査結果では、中小企業の63.0%が人手が「不足している」と回答しています。また、そのうち、事業運営への影響が「非常に深刻」・「深刻」と回答した企業が65.5%に上っています。

出所:日本商工会議所「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査」

人手不足が特に顕著な業界とその理由

日本の人手不足は特定の業界に集中して見られる傾向があります。これらの業界に共通するのは、労働者の負担が大きいことや、需要の増加に人材供給が追いついていないことなどが挙げられます。

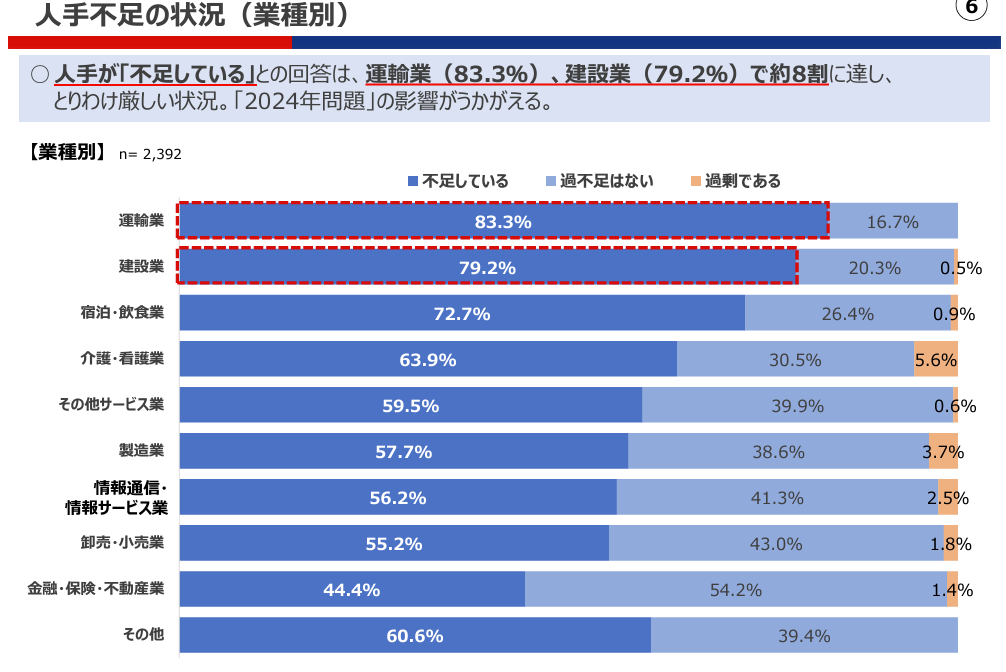

運輸・建設・宿泊飲食業で特に深刻

業種別では時間外労働の規制強化に伴う「2024年問題」に直面する業種、例えば運輸業や建設業で人手不足が8割程度と高いです。

出所:日本商工会議所「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査」人手不足が顕著な業界とその理由

物流業界のドライバー不足と需要増大

インターネット通販やフリマアプリの利用者が急増し、物流業界の需要は急激に高まっています。しかし、その一方でドライバー不足が深刻で、仕事があっても働き手がいないために受注できず、収益が悪化して倒産する企業が増加しました。長時間労働の規制強化も人手不足に拍車をかけています。今後も宅配サービスの利用が増えれば、人手不足はさらに加速する可能性があり、まるで交通量の増える高速道路で、ドライバーが足りずに車が動かないような状態になってしまうかもしれません。

▷関連:物流クライシスをM&Aで乗り切る!規模の経済・物流DXが進む

▷関連:運送業で成功するM&Aの秘訣!事例から学ぶ注意点・ポイント

建設業界の高齢化と若年層の減少

建設業界は、インフラの老朽化対策や災害復旧など、需要が急拡大しているにもかかわらず、人手不足が深刻化しています。2016年の就業者数はピーク時から約28%も減少しており、高齢化が進行しています。身体的にハードな作業が多いこの業界は、若年層からの人気が集まりにくく、人材の育成と確保が大きな課題となっています。日本の未来を築く大切な産業が、人手不足の重みに耐えかねていないか、心配になるばかりです。

▷関連:成功する「建設業界M&A」のポイント!注意点や対処法も解説

▷関連:設備工事・内装工事業界のM&A動向、事例、メリット・デメリット

▷関連:土木工事業のM&A動向|M&Aのメリット・デメリットや事例を解説

宿泊業界の厳しい労働環境

訪日観光客の増加により需要が高まる宿泊業界では、人手不足が顕著です。この業界では、繁忙期の休日取得の難しさや長時間労働といった厳しい労働環境が離職の原因となっています。週60時間以上の長時間労働の割合も高く、労働集約型の業界であるため、少子高齢化による若年労働力の減少が直接的な影響を及ぼしています。低賃金も一般的であり、これが人材の流動性を高める一因です。働きやすい環境の整備が急務です。

▷関連:成功する「ホテルのM&A」その魅力・対象ホテルの選び方

▷関連:人手不足が深刻な「宿泊業・旅館のM&A」の課題・譲渡事例

IT業界の深刻な人材不足

IT市場は年々拡大している一方で、国内の人材供給力が低下しており、IT人材不足は今後さらに深刻化すると予測されています。経済産業省の調査では、2030年には最大で79万人ものIT人材が不足する可能性が指摘されています。特に、AIなどの先端技術に精通した人材の需要と供給のギャップは非常に大きく、最大14.5万人の不足が見込まれます。デジタル化の進展が止まらない現代において、この人材不足は、まるで未来を築くための設計図があっても、それを実現する職人がいないような状況で、日本の成長を鈍化させる懸念があります。

▷関連:2024年も増加する「IT業界のM&A」で2025年の崖を解決!?

▷関連:システム開発会社のM&Aの動向|事例や相場、成功させるポイントも解説

▷関連:SES業界のM&A|譲渡・譲受メリット、注意点、高値売却のポイントは?

医療・介護業界の需給ギャップ

高齢化社会の進行とともに需要がますます増す医療・介護業界ですが、ここでも人手不足が深刻です。2025年には、介護人材の需要見込みが供給を37.7万人も上回る「需給ギャップ」が生じると予測されています。医師の地域偏在も大きな問題となっており、医療費削減の傾向も従事者の収入低下に直結する懸念があります。私たちの健康と生活を支える大切なセクターが、人材の枯渇に瀕している現状には、切迫した問題意識を抱かざるを得ません。

▷関連:医療法人のM&A|経営権承継・持分譲渡の手法、売却相場などを解説

▷関連:後継者難「病院・クリニックのM&A」目的・価格・方法・流れとは?

▷関連:歯科M&A|メリット・デメリットや流れ・費用・注意点、事例も紹介

▷関連:介護業界のM&A事例|課題やM&Aのメリット・成功ポイントを解説

h3:調剤薬局の後継者・薬剤師不足 高齢化社会の進展に伴い、調剤薬局の市場は拡大が見込まれていますが、薬剤師の過重労働や個人経営薬局の後継者不足が大きな問題となっています。薬剤師が一日で対応できる処方箋の枚数には制限があり、より多くの処方箋を調剤するには、多くの薬剤師を雇用する必要があります。地方では後継者が見つからず、貴重な薬局が廃業に追い込まれるケースも少なくありません。地域医療を支える重要な存在である薬局が、人手不足で閉鎖されるのは、地域住民にとって大きな痛手となることでしょう。

▷関連:調剤薬局のM&Aが多い理由とは?売却価格の相場、成功ポイント

飲食サービス業界の厳しい労働環境

訪日観光客の増加で需要が拡大している飲食サービス業界でも、人手不足が顕著な傾向にあります。この業界では、低賃金や長時間労働が一般的であり、これが人材の流動性を高める一因となっています。特に、アルバイトやパートなど非正規雇用の割合が高く、短期間での離職者が多いという特徴があります。早期退職者の割合も高い現状を踏まえ、定着率向上に向けた取り組みが不可欠です。

▷関連:M&Aを活用する食品業界!海外展開も加速・成功ポイントと事例

▷関連:外食業界のM&A動向は?外食産業の課題・M&A成約事例とは

▷関連:飲食店のM&Aは増えている?価格相場とメリット・デメリット

▷関連:需要が減少する「居酒屋のM&A」とは?価格相場・成約事例

エネルギー業界の事業縮小と高齢化

エネルギー業界では、全体的に事業縮小が加速しており、経営者や従業員の高齢化が進んでいます。新たな従業員を採用することも難しく、人材不足が加速しています。特にLPガス業界では、都市ガスやオール電化への需要シフトにより市場が縮小し、業者間で消費者の奪い合いが起きている状況です。エネルギー供給という社会インフラを支える重要な業界が、このまま疲弊していくことには大きな懸念を感じます。

人手不足とM&Aのまとめ

日本の人手不足問題は、少子高齢化など構造的な要因が背景にあり、多くの企業にとって喫緊の課題となっています。M&Aは、この人手不足を解消し、事業の持続と成長を実現する有効な手段となります。多様な解決策の中から、自社に最適な選択を見つけることが肝要です。

当社は、みつき税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の業歴があり、中小企業M&Aに特化した実績経験が豊富なM&Aアドバイザー・公認会計士・税理士が多く在籍しております。M&Aをご検討の際は、みつきコンサルティングにご相談ください。

完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >

著者

- 事業法人第四部長/M&A担当ディレクター

-

国内証券会社(現SMBC日興証券)にてクライアントの資産運用を支援。みつきコンサルティングでは、消費財・小売業界の企業に対してアドバイザリーを提供。事業承継案件のみならず、Tech系スタートアップへの支援も行う。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上

監修:みつき税理士法人

最近書いた記事

2025年12月10日スタートアップによるM&A|イグジット・IPO前のバイアウト戦略

2025年12月10日スタートアップによるM&A|イグジット・IPO前のバイアウト戦略 2025年11月30日社長の後継者がいない会社|後継ぎ募集の理由・事業承継方法を解説

2025年11月30日社長の後継者がいない会社|後継ぎ募集の理由・事業承継方法を解説 2025年11月30日経営者のハッピーリタイアとは?事業承継M&Aをわかり易く解説

2025年11月30日経営者のハッピーリタイアとは?事業承継M&Aをわかり易く解説 2025年11月29日黄金株とは?中小企業が事業承継に活用できる種類株!発行方法も解説

2025年11月29日黄金株とは?中小企業が事業承継に活用できる種類株!発行方法も解説