設備工事業界は市場規模が拡大する一方、人手不足と経営者高齢化が深刻です。本記事では設備工事 M&Aの動向、市場規模、業界特性、課題、M&Aメリットを体系的に解説します。

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」

そのような漠然とした疑問をお持ちではありませんか? みつきコンサルティングでは、本格的なご検討の前でも、情報収集を目的とした無料相談を随時お受けしています。まずはお話をお聞かせください。

設備工事業界とは

設備工事業界は、建物で人が安全かつ快適に生活するための電気・ガス・上下水道・空調・通信・防災など多岐にわたるインフラ設備を設計・施工・保守する業務を担います。建設業29業種の一角を占め、建物の最終的な使い勝手に直結することから、建設プロジェクト全体の価値を左右する存在です。設備工は専門分野ごとに高度な資格と経験を要するため、一事業者が全領域をカバーするより、電気設備工事会社や管工事会社、電気通信工事会社、防災設備工事会社など各分野の専門職が独立して工事を請け負う形が一般的です。

電気設備工事では照明設備、受変電設備、LAN配線設備などが中心となり、管工事では空調配管、給排水配管、衛生設備、冷凍冷蔵設備などが該当します。防災設備工事では消火設備や警報設備、避難設備の設置が求められ、機械器具設置工事にはプラント設備や立体駐車設備の据付が含まれます。これらの領域は生活インフラと直結しているため、社会的な需要は継続的かつ安定的です。

▷関連:成功する「建設業M&A」のポイント!注意点や対処法も解説

設備工事業界の特徴

設備工事業界の特徴を列挙します。

多重下請構造の弊害

業界の約半数はゼネコンからの一括発注に依存しています。下位層の下請に位置すると、契約単価の低下や労務費しわ寄せが避けられず、利益率が圧迫されやすい点が大きな課題です。国土交通省も多重下請構造の合理性を認めつつ、価格転嫁の適正化や技能者処遇改善を柱に対策を進めています。

ゼネコン動向が売上に直結

大規模案件はゼネコンが元請として全体指揮を執るため、ゼネコンの受注状況や資本政策が設備工事会社の売上を左右します。複数ゼネコンとの取引関係を構築し、需要変動リスクを分散することが中小設備工事会社の重要な経営戦略です。

政府・自治体の施策の影響を強く受ける業界

電気・上下水道・防災設備などは公共工事比率が高く、国や地方自治体の予算編成や政策方針が直接的に受注額へ反映されます。公共投資が下支えとなる一方、政策転換や補助制度の変動があると設備工事会社の収益構造が大きく変わるため、行政動向のモニタリングは経営上不可欠です。

3つの受注形態により利益構造が変わる

設備工事会社が仕事を受注する形態は大きく3つあります。従来は一式請負が主流でしたが、近年はリニューアル工事や高機能設備更新が増え、別途工事の比率が高まっています。

| 説明 | 採算/注意点 | |

|---|---|---|

| 一式請負 | ゼネコンが工事全体を一括受注し、その一部を設備工事会社へ下請として再発注する形です。 | 工程管理責任が限定的である代わりに利益配分はゼネコン主導になります。 |

| 別途工事 | 発注者がゼネコンを介さず設備工事会社へ直接発注する方式です。 | 元請として高い利益率を得る可能性がある一方、安全・品質・工程の全責任を負います。 |

| コストオン方式 | 発注者が設備工事会社と価格を合意した上で、その費用に一定の管理費を上乗せしてゼネコンに発注します。 | 発注者との直接交渉でスピード感に優れますが、ゼネコンへの上乗せ費用を調整する必要があります。 |

設備工事業界の課題

設備工事・内装工事業界を含む建設業界が抱えている課題は多いです。

後継者不在による廃業リスク

帝国データバンクが2024年11月に発表した調査では、設備工事業の後継者不在率は60.1%に達し、全業種平均52.1%を大きく上回っています。親族内承継が困難な中小企業が多く、経営者高齢化と相まって廃業を選択するケースが増加傾向です。

工事コストの上昇と利益圧迫

世界的な建築需要の高まりで資材価格が高騰し、人件費も上昇しています。とりわけ中小設備工事会社はコスト増を価格へ転嫁しにくく、利益率が年々低下しています。

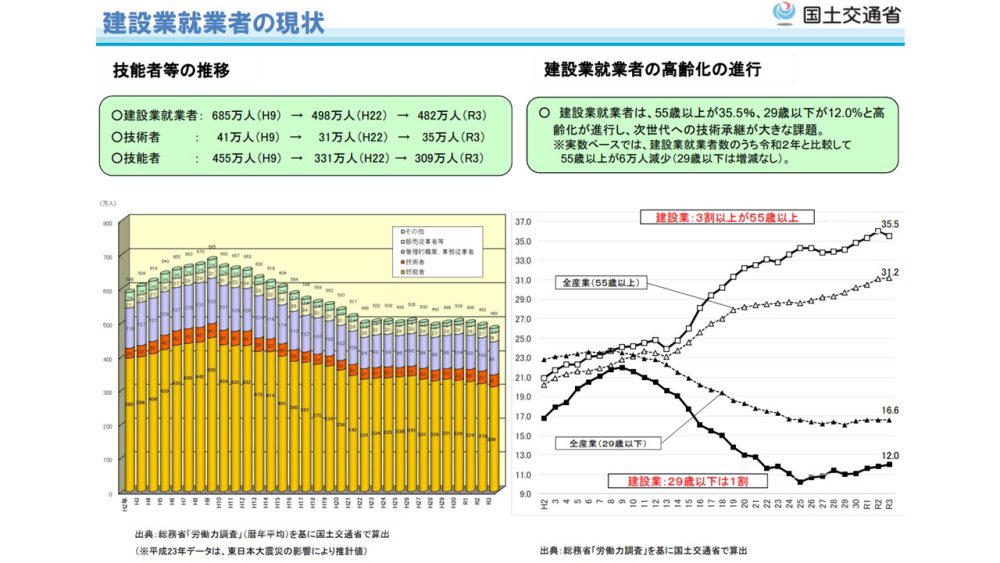

慢性的な人手不足と技能者高齢化

若年層の就業者が少なく、技能者・技術者の平均年齢は上昇を続けています。加えて、技能継承の担い手不足が深刻で、数年後には大量退職期を迎えると予測されます。外国人労働者や短期契約労働での補完が進んでいる現場も多いものの、長期的には抜本的な人材確保策が不可欠です。

建設業界の現状はまさに人手不足の状態にあります。 以下の図はその人手不足の状況を示したものです。 建設業就業者の総数が年々減っている中、並行的に建設工事で重要な役割を果たしている技術者や技能者の数も減り続けているのが分かります。また、業界内部で就業者の高齢化が一段と進行する一方、若年就業者が業界になかなか入ってこない実態が見て取れます。

労働環境の改善が不十分

納期厳守と人手不足が重なり、残業や休日出勤が常態化している現場が少なくありません。働き方改革関連法への対応が進まないと、優秀な若手人材の流出がさらに加速する可能性があります。その他、労働環境としては従来からの以下の状況が続いています。

- 労働時間が長い割に適切な賃金水準が確保できていない

- 仕事量に安定感なく過不足が激しい

- 3K(きつい、汚い、危険)の代表職種として見なされてる

- 若年労働者の流入が少なく女性の活躍する場も少ない

- 大手業者除き週休2日制の確保が困難

- 中小建設業中心に社会保険への加入も遅れている

過酷な労働環境や賃金水準の低さが、まさに中小企業中心に建設業界が抱える課題といっても過言ではないでしょう。 これがまた業界を通じて若年就業者数の流入を妨げている要因ともいえます。

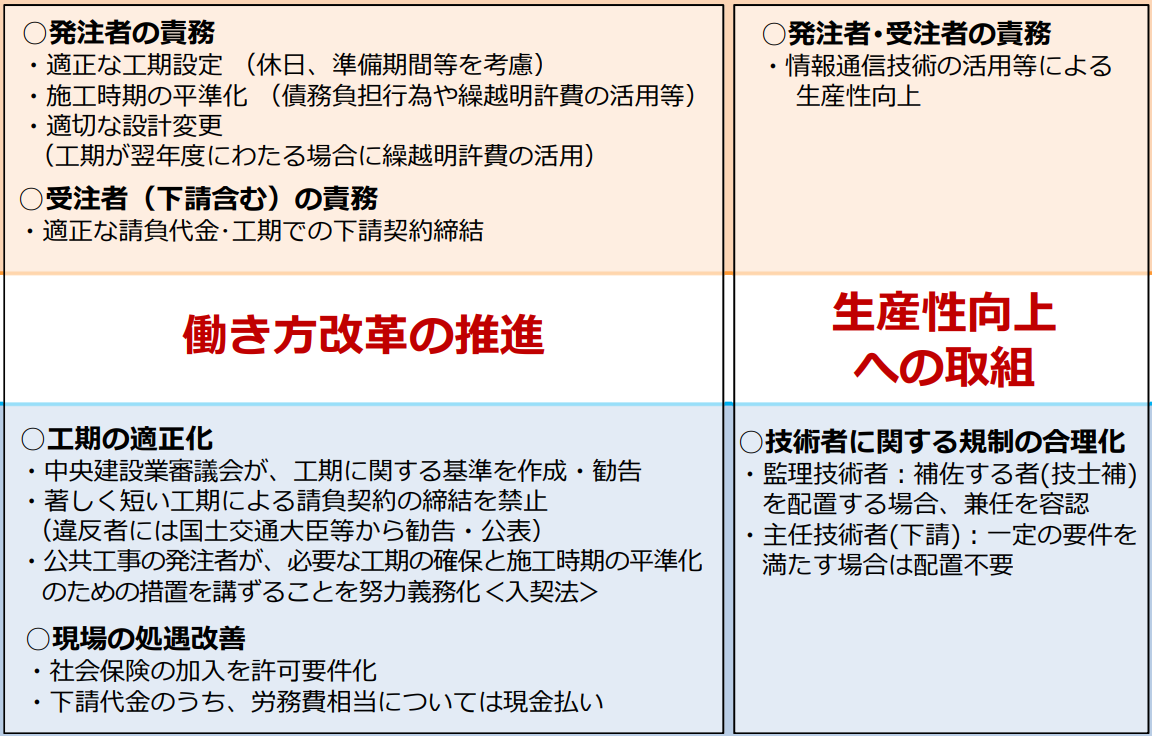

働き方改革

国も黙ってこの事態を放置しているわけではありません。 上記の課題を受けて、国では働き方改革の推進、工事の適正化、現場の処遇改善、建設現場の生産性向上などに対策を講じて、具体的に建設業界の課題解決に取り組んでいます。

参照:国土交通省/働き方改革の推進/生産性の向上への取組み等

設備工事業界の市場規模

国土交通省から2025年3月に公表された「建設工事施工統計調査」(令和5年度実績)によれば、2024年度の設備工事業界の市場規模は約37兆円です。内訳は電気工事業が約13兆円、管工事業が約10兆円、機械器具設置工事業が約8兆円、電気通信工事業約3兆円、となっています。設備工事業の完成工事高は3兆7,188億円(前年比14.5%増)、元請完成工事高は1兆9,362億円(同15.0%増)と、いずれも2桁成長を記録しています。これは、建設業全体の完成工事高が9.6%増であったことと比較しても高い伸び率です。

業種別

設備工事業は建設業全体の約21.5%を占め、電気工事業、管工事業、機械器具設置工事業などが主要な構成要素となっています。特に電気工事業(1兆3,180億円、同14.4%増)、管工事業(1兆34億円、同20.7%増)、機械器具設置工事業(8,482億円、同15.7%増)が堅調です。

発注者別

民間発注工事の比率が高く、民間の建築投資や再開発、工場・物流施設の新設・改修需要が設備工事業の成長を牽引しました。また、維持・修繕工事の伸び(前年比16.8%増)も目立ちますが、既存建物の省エネ化・老朽化対策への需要増加が背景にあります。

地域別

東京都が元請完成工事高の36%を占め、都市部での設備投資が顕著です。人手不足や資材価格の高騰が課題ですが、価格転嫁の進展や案件増加により、業界全体の付加価値額も20.1%増と大きく伸長しました。

▷関連:中小企業M&Aの相談先ランキング|銀行・税理士・仲介会社の違い

設備工事・内装工事業界のM&A動向

設備工事業界では経営者の高齢化と後継者不足、人材不足解消、事業規模拡大を目的としてM&Aが活発化しています。譲渡企業側は会社の存続と従業員雇用の維持を図り、譲受企業側は技術者や有資格者の獲得と顧客基盤拡大を狙います。2024年11月発表の帝国データバンク調査の設備工事業の後継者不在率「60.1%」という数字は、M&A需要の大きさを裏付けています。

では、建設業界でM&Aが成立したら、売り手・買い手にどのようなメリットがあるでしょうか。 以下簡単にご紹介します。

譲渡オーナーのメリット

- 後継者問題を解消し事業承継が実現できる

- 従業員の雇用と取引先との関係を維持できる

- 保有株式の譲渡で創業者利潤を確保し、引退資金に充当できる

- 譲受企業の資金力・ノウハウを活用し経営の安定化を図れる

- 不採算部門を売却し経営資源を採算部門へ集中できる(※建設業許可の引継ぎに注意)

譲受企業のメリット

- 技術や資格を持つ人材を一括で確保し、人材不足を解消できる

- 隣接分野とのシナジーが大きく、事業成長スピードを加速できる

- 設備・機材の共同利用でスケールメリットを享受しコスト低減を図れる

- 新規エリアへ迅速に参入し顧客基盤を短時間で獲得できる

今後のM&Aの展望

老朽化したビルや施設のインフラ整備、賃貸物件のリノベーション需要が拡大しており、設備工事のニーズは今後も増していくと考えられます。慢性的な人手不足と経営者高齢化が続く限り、M&Aは建設業の諸課題を解決する有力な選択肢として今後も増加が見込まれます。

▷関連:中小企業の「M&A仲介」とは?流れ・費用・メリット・選び方を解説

設備工事業のM&Aを成功させるポイント

M&Aを成功させるポイントをチェックリスト的に紹介します。

譲渡オーナー側のチェックポイント

若手技術者や有資格者を確保・維持することで企業価値を高められます。また学校・病院・公共施設などの魅力ある工事実績を持つと、顧客基盤の厚みを買い手にアピールできます。

・若手や有資格者が在籍しているか

・学校、病院、公共施設など再現性の高い工事実績を保有しているか

・主要顧客との関係が安定しており、契約更新リスクが低いか

・後継者不在の状況を買い手へ正確に開示しているか

・赤字部門を切り出し株式売却益で債務補填できる計画になっているか

譲受企業側のチェックポイント

買収先に粉飾決算がないかを確認することが重要です。未成工事支出金の過大計上や売上債権の回収可能性をデューデリジェンスで慎重に調査しましょう。資格保有者が流出しないよう処遇面の検討も必要です。

・未成工事支出金や完成工事未収入金が過大計上されていないか

・売上債権の回収可能性に問題がないか

・資格保有者や技能者が承継後に流出しないよう処遇が検討されているか

・粉飾決算の有無を監査人・公認会計士へ確認しているか

・建設業許可を維持する体制が整っているか

M&A成立後のポイント

・従業員説明会を開き、雇用条件とキャリアパスを丁寧に共有する

・既存顧客へ共同で訪問し、サービス水準が変わらないことを説明する

・引退を希望する旧オーナーと一定期間はアドバイザー契約を結ぶ

・IT化やBIMなど新技術導入で少人数でも現場効率を高める

▷関連:2025年版【M&A仲介会社一覧】上場・非上場・会計系を紹介

みつきコンサルティングのM&A成約事例

みつきコンサルティングはM&A仲介会社として多くの成約実績があり、以下では設備工事会社の譲渡を成功させたオーナー経営者の体験談を紹介します。

電気工事のM&A事例【四国】B社さま

四国で電気設備の設計・施工を手がけるB社さまが、関西を拠点とする上場企業S社さまへの譲渡を実現しました。売上約8億円の地域密着型企業が、売上約1855億円の全国展開企業との統合により、事業領域の拡大と持続的成長を図った成功事例です。

譲渡オーナーの課題

B社さまは長年にわたり電機工事を営み、地域のお客様から高い評価を得てきました。しかし、ここ数年は売上の増加が頭打ちとなり、さらなる成長のためには外部の力を借りることも選択肢として考える必要がありました。企業の持続的な成長を図るためには、時には大きな決断が必要だと判断し、M&Aを検討することになりました。

みつきコンサルティングの導入過程

M&A交渉において最も大きな課題は従業員の理解を得ることでした。みつきコンサルティングは、社員への説明時の内容を整理し、理解しやすい資料を作成してサポートしました。また、24時間365日の対応体制で、細かな相談にも応じ、税理士法人グループとしての専門性を活かして税務面を含めた包括的なアドバイスを提供しました。法務の問題についても弁護士との連携によりワンストップでサポートを行いました。

コンサルティングの成果

M&A成約により、B社さまは採用面で大きな効果を得ることができました。大手企業グループとなったことで、専門学校での企業説明時の生徒の反応や親御さんからの信頼が向上しました。自治体案件の獲得や、これまで営業できなかったエリアでの案件獲得など、受注面でも大きな成果が現れています。これらの成果により従業員の士気も高まり、新たな挑戦を続けることができる環境が整いました。

通信ネットワーク設計・施工のM&A事例【関東】C社さま

関東で有線・無線LAN工事や電話等配線工事を手がけるC社さまが、中古不動産の買取・リプランニング・再販を行う上場企業A社さまへの譲渡を実現しました。売上約4億円の中小企業が、売上約730億円の大手企業グループとの統合により、既存サービスの拡充と新たな事業展開を図った成功事例です。

譲渡オーナーの課題

C社さまは通信インフラの需要増加が見込まれる中、人手不足や技術の高度化など中小企業特有の課題に直面していました。業界の変化スピードが加速する中で、単独での成長には限界を感じており、会社の安定と拡大を図るためには、より大きな企業グループの傘下に入ることが有効だと考えました。また、経営者自身の年齢を重ね、事業承継の問題も視野に入れる必要がありました。従業員を家族のように思う経営者として、同業他社への売却により下請け化することを避け、従業員の将来を守ることが最優先課題でした。

みつきコンサルティングの導入過程

2019年3月にみつきコンサルティングから最初のアプローチがあり、半年後に本格的な検討を開始しました。同年10月15日の初回面談では、簡易的な企業価値評価を実施し、経営者の希望条件や同業他社への売却回避という意向を丁寧に聞き取りました。新型コロナウイルスの影響で多くの企業がM&Aに慎重になる中でも、M&A専門ウェブサイト「Mafolova」も活用して粘り強く買い手探しを継続しました。買い手候補が見つからない時期も諦めることなく、最適な相手企業の発掘に努めました。

コンサルティングの成果

A社との初回面談から最終契約まで、複雑な交渉プロセスを適切にサポートし、2020年11月に正式な意向表明書の提出を実現しました。デューデリジェンスの過程では必要な資料準備をスムーズに進め、法務面でのサポートも提供しました。M&A成約により、C社さまはA社のリフォーム事業との相乗効果を実現し、ワンストップサービスの提供や営業範囲の大幅拡大が可能となりました。従業員の雇用と処遇が守られ、大手企業グループの一員として新たな事業展開の可能性が広がりました。

電気設備・プラント設備工事のM&A事例【関西】S社さま

関西で受変電設備や発電設備工事を手がけるS社さまが、関東を拠点とする建機レンタル業F社さまへの譲渡を実現しました。売上約5億円の老舗電気工事会社が、売上約180億円の大手企業グループとの統合により、本業付随事業の強化と新たなシナジー創出を図った成功事例です。

譲渡オーナーの課題

S社さまは祖父が70年前に創業した老舗企業で、3代目経営者が65歳を過ぎて本格的な事業承継を検討する必要がありました。社内に親族はおらず親族内承継は不可能で、取締役2名も現場との兼務により経営と現場の両立が困難な状況でした。先代社長時代からの借入金も残っており、社内承継も断念せざるを得ませんでした。電気工事業界は競合が多いレッドオーシャン市場で、長年お世話になったお客様にご迷惑をかけたくない、一緒に切磋琢磨してきた従業員の雇用を守りたいという強い思いから、M&Aが唯一の選択肢となりました。

みつきコンサルティングの導入過程

みつきコンサルティングからの郵送によるお手紙とその後の電話アプローチがきっかけでした。面談では会社の状況を詳しく聞き取り、M&Aのメリットやデメリットを丁寧に説明し、第三者の目線で客観的な提案を行いました。100社を超える買い手候補先リストを作成し、同県同業者を避けるという条件や役員2名の継続という要望を踏まえて最適な相手企業を探索しました。長期間にわたる検討プロセスにおいて、根気強く伴走し、時には衝突しながらも本気で向き合い議論を重ねることで、経営者の納得と気持ちの整理をサポートしました。

コンサルティングの成果

F社との時間をかけた丁寧な交渉により、お互いの人柄や企業文化・価値観のすり合わせを実現し、良好な関係を築くことができました。デューデリジェンスの複雑なプロセスも専門家と連携してサポートし、最終的に納得できる価格での合意に至りました。M&A成約により、F社の建機レンタル事業とのシナジーでスピーディーな機材調達が可能となり、グループ会社との営業連携や大手グループ参画による採用力強化も実現しました。長年のお客様との関係継続と従業員の雇用確保という経営者の願いが叶えられました。

その他の設備工事業界のM&A成約事例

設備工事業界の主なM&A事例を紹介します。経営者の高齢化や人材不足、事業エリア拡大などを背景に実施された取引が多い点が特徴です。

古賀文化瓦工業所の北恵への譲渡

譲受企業の北恵(大阪府)は、屋根・壁資材を扱う建築資材商社です。2023年4月、福岡県の古賀文化瓦工業所の全株式を取得しました。古賀文化瓦工業所は1954年創業、売上高約3億200万円で北部九州の瓦・屋根分野に豊富な経験を有します。北恵は同社の施工力を生かし、地元での販売・宣伝活動を強化する狙いです。

蒲原設備工事の北陸電気工事への譲渡

北陸電気工事(富山県)は2022年12月に、新潟県燕市の配管工事会社・蒲原設備工事を買収しました。蒲原設備工事は1969年設立、売上高約4億2,100万円で配管工事、土木工事、消防設備工事を手掛けています。本件により北陸電気工事は北陸・関東圏での商圏拡大を図ります。

阿久澤電機のJESCOホールディングスへの譲渡

JESCOホールディングス(東京都)は、群馬県高崎市の電気・通信工事会社・阿久澤電機の全株式を2022年9月に取得しました。阿久澤電機は1948年創業、売上高約4億7,700万円で自治体や上場企業からの受注実績があります。不法投棄防止監視カメラの賃貸借業にも強みを持ち、買収により地域プロモーションを構築します。

坂本電設の能美防災への譲渡

能美防災(東京都)は2022年7月、北海道札幌市の電気機器メーカー・坂本電設の全株式を取得しました。坂本電設は1972年創業、年商約2億9,000万円で強電と防災設備を連携させる施工技術を持ちます。能美防災は強電・防災の連携強化を目的としています。

ヘクセルワークスのオリックスへの譲渡

オリックス(東京都)は2022年4月、マンション総合電機メーカー・ヘクセルワークス(東京都)の全株式を約400億円で取得しました。ヘクセルワークスは1950年設立、売上高約390億円、従業員865名で集合住宅や米軍基地の建設実績があります。オリックスは協業を通じて事業拡大を図ります。

西武建設のミライトへの譲渡

ミライト・ホールディングス(東京都)は2022年3月、西武鉄道から西武建設(東京都)の株式95%を取得しました。西武建設は1941年設立、売上高686億4,500万円で相談・設計から施工・管理まで一貫して行います。本件は「みらい・ドメイン」の成長加速が目的です。

ベルテックの四電工への譲渡

四電工(香川県)は2021年12月、岡山市の電気設備設計・施工会社ベルテックを買収しました。ベルテックは1994年設立、岡山・香川地区でサービス付き高齢者向け住宅や教育施設、マンションなどの電気設備工事を行い、過去3期平均売上高は11億円です。営業・施工連携による効率化と施工力向上を目指します。

中央理化工業の九電工への譲渡

九電工(福岡県)は2021年9月、消防用設備工事業の中央理化工業(東京都)を買収しました。中央理化工業は1948年設立で全国に展開しており、販路と技術力の相乗効果で事業拡大を図ります。

アイテックのアウトソーシングテクノロジーへの譲渡

アウトソーシングテクノロジー(東京都)は2021年2月、千葉県野田市の移動体通信事業・電気工事事業を行うアイテックの全株式を取得しました。アイテックは2011年設立で携帯電話通信基地局建設やマスト設置に実績があります。グループの技術力を結集しサービスの幅を広げます。

大国屋電機工業のエクシオテックへの譲渡

エクシオテック(東京都)は2021年1月、首都高速道路の電気設備工事会社・大国屋電機工業の全株式を取得しました。官公庁や一般電気設備工事の元請実績を取り込み、高速道路事業を拡大します。

▷関連:M&A仲介会社の比較|信頼できるアドバイザーを選ぶポイント

設備工事業のM&Aのまとめ

設備工事業界では市場規模拡大と深刻な人材不足、経営者高齢化が同時進行しています。後継者問題の解決や技術者確保、事業エリア拡大を目的にM&Aが加速しています。本記事では業界動向、十件の事例、メリットと実務ポイントを整理しました。

当社は、みつき税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の業歴があり、中小企業M&Aに特化した実績経験が豊富なM&Aアドバイザー・公認会計士・税理士が多く在籍しております。M&Aをご検討の際は、みつきコンサルティングにご相談ください。

著者

- 事業法人第三部長/M&A担当ディレクター

-

宅食事業を共同経営者として立ち上げ、CFOとして従事。みつきコンサルティングでは、会計・法務・労務の知見を活かし、業界を問わず、事業承継型・救済型・カーブアウト・MBO等、様々なニーズに即した多数の支援実績を誇る。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上

監修:みつき税理士法人

最近書いた記事

2025年7月5日M&Aで行われる調査|目的・プロセス毎の調査項目・成功ポイント

2025年7月5日M&Aで行われる調査|目的・プロセス毎の調査項目・成功ポイント 2025年7月5日M&Aでの銀行の役割は?助言・融資・モニタリング、仲介との違い

2025年7月5日M&Aでの銀行の役割は?助言・融資・モニタリング、仲介との違い 2025年7月1日敵対的買収とは?中小企業に防衛策は不要・M&A事例も紹介

2025年7月1日敵対的買収とは?中小企業に防衛策は不要・M&A事例も紹介 2025年6月30日人材派遣業界のM&A動向|業界再編・利点と欠点・注意点・売却相場

2025年6月30日人材派遣業界のM&A動向|業界再編・利点と欠点・注意点・売却相場