2025年版中小企業白書・小規模企業白書は、厳しい経営環境における中小企業の動向や成長戦略を示しています。本記事では、白書の内容を基に、中小企業M&Aの現状、成長戦略としての役割、事業承継における重要性、関連施策について紹介します。

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」

そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績にもとづく無料相談でお応えします。本格的な検討前の情報収集だけでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。

> みつきコンサルティングにM&A仲介を無料相談する|税理士法人グループ

2025年版「中小企業白書」の概要

2025年版の中小企業白書と小規模企業白書が2025年4月25日に公表されました。これらの白書は、日本の中小企業・小規模事業者が現在置かれている状況や、今後の経営の方向性、そして政府が講じる施策について詳細に分析しています。

中小企業や小規模事業者は、我が国経済の基盤を支える重要な存在です。しかし、近年は様々な外部環境の変化に直面しており、その経営環境は厳しい状況にあることが白書でも確認されています。また、事業承継を含めた経営課題の解決手段としてのM&Aについても言及されています。

▷関連:M&Aとは|目的やメリット・デメリット、手法、流れを簡単に解説

中小企業の経営環境:現状と課題

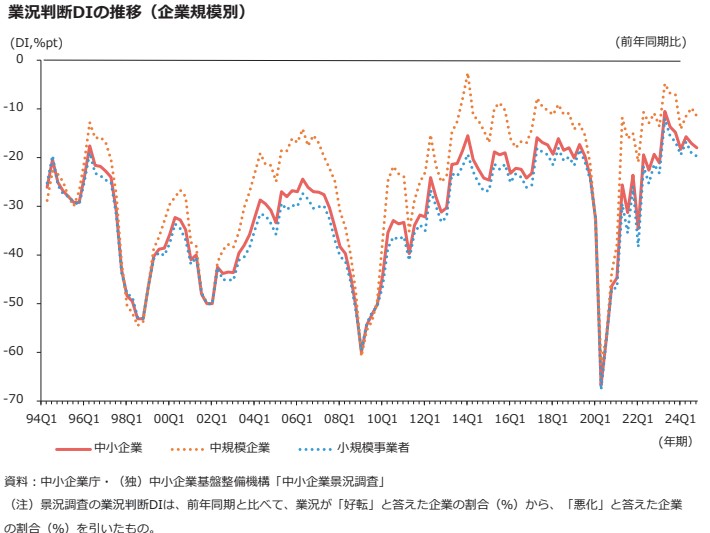

白書によると、中小企業の経営状況は、2020年の新型コロナウイルス感染症拡大による大きな落ち込みから回復傾向にありましたが、最近はその勢いが弱まっています。売上高や経常利益は、2020年や2021年を底として持ち直しの動きが見られますが、大企業と比較すると利益の伸びが鈍い状況です。

金利や物価の動き

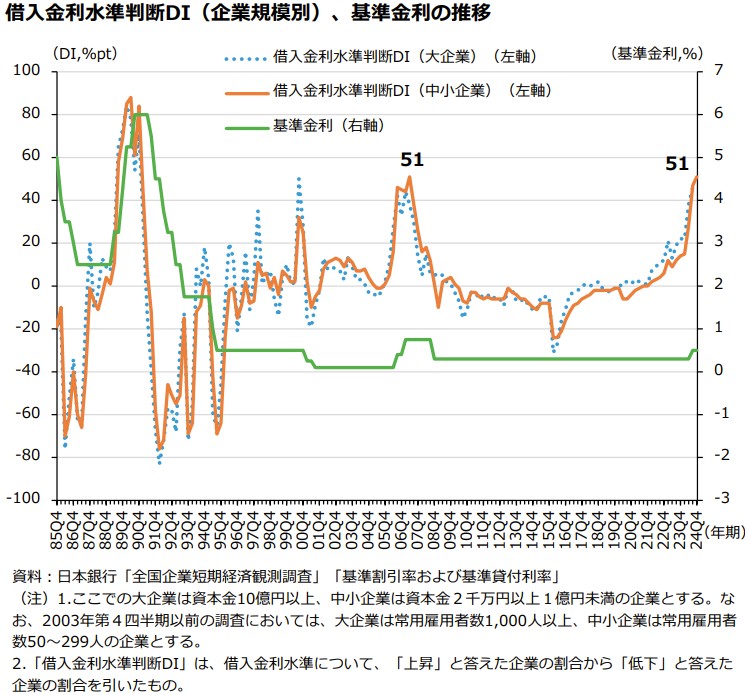

白書によると、借入金利については「上昇した」と感じる企業が増えています。これは、2007年に政策金利が引き上げられた時以来の高い水準です。

また、仕入れコストの上昇分を販売価格へ十分に転嫁できておらず、企業の採算は横ばいが続いています。物価の変動は、企業の仕入れ価格や利益に大きな影響を与えています。

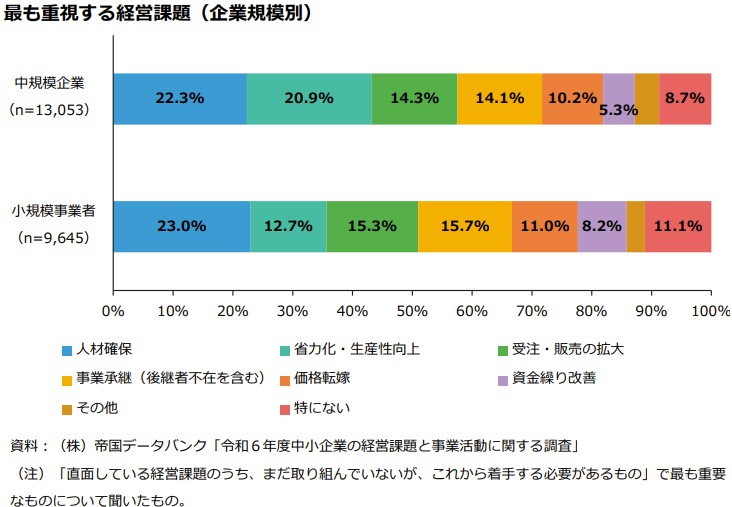

人手不足という経営課題

白書によると、多くの企業にとって、「人材の確保」が最も重要な経営課題となっています。特に小規模な事業者では、事業の承継(後継者がいないことの問題を含む)も大きな悩みであり、人手不足が事業承継の課題をより難しくしていると考えられます。

これらの課題は、M&Aを考える上でも大切なポイントになります。

▷関連:人手不足をM&Aで解消!中小企業が会社売却で人材確保すべき理由

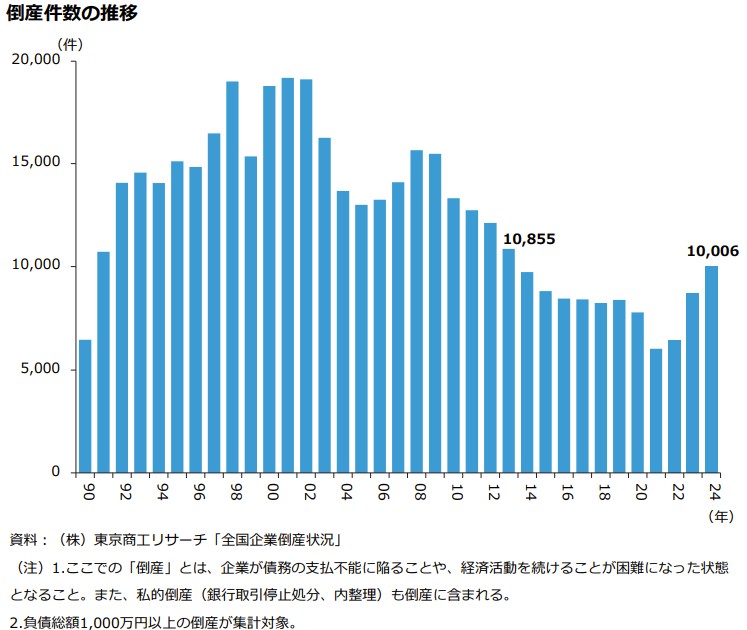

倒産や休業・廃業の状況

白書によると、倒産する企業の数は、2021年を底として再び増える傾向にあり、2024年には1万件を超えました。倒産の背景には、「人手不足」に加えて、「物価高」の影響も大きくなっています。また、休業や廃業、解散を選ぶ企業の経営者を見ると、70代や80代以上の割合が増えており、経営者の高齢化と後継者が見つからないことが、その一因と考えられます。

新たな時代に挑む中小企業の成長戦略とM&A

厳しい経営環境において中小企業が成長するには、経営資源の活用と経営力向上による規模拡大戦略が重要です。その有効な手段として、M&A、イノベーション、海外展開が挙げられます。

成長の壁を越える経営力

企業の成長加速には、専門スキルを持つ人材の確保や権限分散による体制強化が不可欠です。特に売上高100億円を超える規模では、経営人材やDX人材の確保が一層求められます。「成長の壁」を突破し経営力を高めることで、業績向上や人材確保に繋がります。具体的には、経営計画の策定・実行、差別化戦略、人材育成が経営力を高め、これらに取り組む企業は売上や付加価値額が高い傾向にあります。

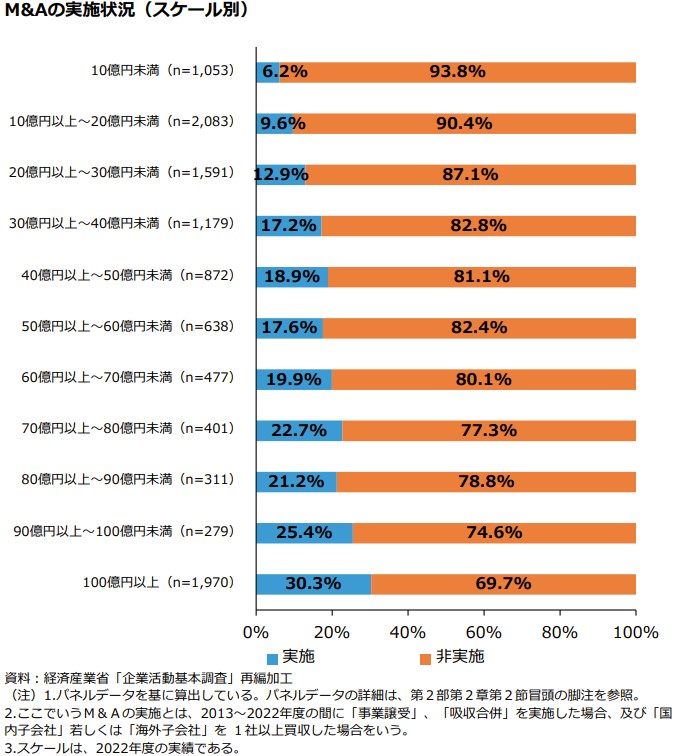

事業規模拡大とM&A

近年、多くの中小企業が売上規模を拡大しており、特に売上100億円以上の企業数は増加中です。M&Aは事業規模拡大の有効な手段であり、実際に規模の大きな企業ほどM&Aの実施率が高い傾向が見られます。これは、M&Aが企業の規模拡大に貢献しているか、成長した企業がM&Aを積極的に活用していることを示しています。

▷関連:M&A増加の要因と背景・今後の見通し|中小企業の売却は増える

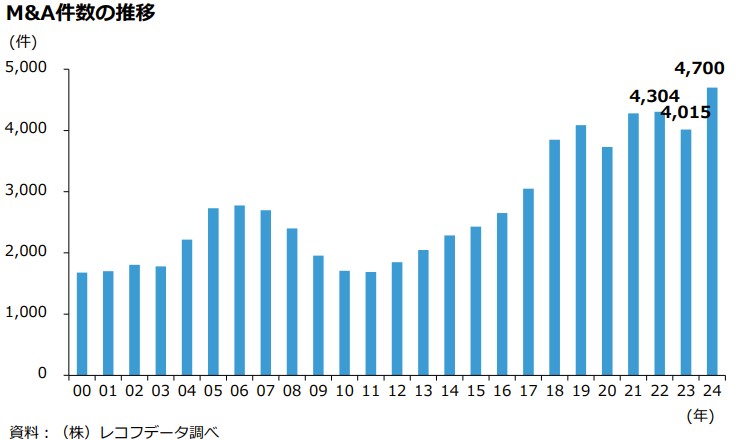

中小企業白書|M&Aの動向

白書では、M&Aに関する具体的なデータ分析も行われており、その動向を把握することができます。

▷関連:M&A件数は過去最多!日本企業の成約の推移・今後も増える?

M&Aの実施状況

白書では、経済産業省の「企業活動基本調査」のパネルデータを用いて、2013年度から2022年度にかけてのM&A実施状況をスケール別に見ています。それによると、(主として譲受企業側では)売上高100億円以上の企業で実施率が最も高く、スケールが大きくなるにつれて実施率が高まる傾向が見られます。これは、M&Aが企業の成長や規模拡大と密接に関連していることを示しています。

▷関連:M&Aの長期トレンドと理由|業界別の動向・日本企業の今後の予測

中小企業M&Aの目的と課題

中小企業がM&Aを実施する主な目的についても分析が行われています。 M&Aの目的は多岐にわたりますが、例えば、以下のようなものがあります。

- 新規事業への進出

- 技術やノウハウの獲得

- 販路の拡大

- 事業規模の拡大

- 人材の確保

これらの目的を達成することで、企業の競争力を強化し、持続的な成長を図ることができます。

一方で、M&Aを実施する際には様々な課題も存在します。例えば、以下の課題が挙げられています。

- 希望条件に合う譲渡企業が見つからない

- 譲渡企業の経営状況や財務状況が不明確である

- 譲渡価格や譲受価格について双方の希望に折り合いがつかない

これらの課題を克服するためには、専門的な知見を持つアドバイザーのサポートが不可欠となります。

M&Aと企業の業績

M&Aを実施した企業の売上高や経常利益の推移を、M&Aを実施していない企業と比較した分析も行われています。一般的に、M&Aを実施した企業は、実施していない企業と比較して、売上高や経常利益が増加する傾向が見られることがあります。ただし、M&Aの効果は、譲受の目的やプロセス管理(PMI)の適切性など、様々な要因によって左右されます。

▷関連:M&Aの目的とは?売り手・買い手に分類してアンケートも踏まえ解説

中小企業白書|事業承継と中小企業M&A

中小企業・小規模事業者にとって、経営者の高齢化に伴う事業承継は喫緊の課題です。 M&Aは、この事業承継の課題を解決する有力な手段の一つとして注目されています。

経営者の高齢化の現状

中小企業の経営者年齢は依然として高い水準にあり、60歳以上の経営者が過半数を占めています。 休廃業や解散を選択した企業においても、経営者の高齢化が進んでいることが分かります。後継者が見つからず、事業を継続することが困難になるケースが増加しています。

事業承継の課題とM&Aによる解決

事業承継には、親族内承継、従業員承継、そしてM&Aによる第三者承継という3つの方法があります。後継者候補が社内や親族に見当たらない場合、M&Aは外部の第三者に事業を引き継いでもらうことで、雇用や技術、取引先との関係などを維持しつつ、円滑な事業の継続を実現できる可能性があります。特に小規模事業者においては、事業承継(後継者不在を含む)が人材確保に次ぐ重要な経営課題として認識されています。M&Aによる第三者承継は、後継者不在の課題を解決するための有効な選択肢となり得ます。

▷関連:業界別の事業承継型M&Aの動向|IT・医療介護・製造・物流・建設

中小企業向けの施策とM&A・事業承継

政府は、中小企業・小規模事業者が直面する様々な課題に対応し、その成長や持続的発展を後押しするため、様々な施策を講じています。2025年版白書では、令和6年度(2024年度)に講じられた中小企業施策についても紹介されています。M&Aや事業承継に関連する重要な施策も含まれています。

税制改正によるM&A・事業承継支援

令和6年度(2024年度)税制改正において、中小企業のM&Aや事業承継を後押しするための措置が講じられています。

- 中小企業事業再編投資損失準備金税制:成長意欲のある中堅・中小企業による複数回M&A(グループ化)を支援するため、適用期限が3年間延長され、準備金の積立割合や据置期間が拡充されています。これは、積極的なM&Aによる事業再編を促進することを目的としています。

- 法人版・個人版事業承継税制:中小企業の円滑な事業承継を後押しするため、贈与税・相続税の猶予を受けるために必要な特例承継計画等の提出期限が2年間延長されました。これにより、事業承継の準備に時間をかけることができるようになります。

- 賃上げ促進税制:中小企業を対象に税額控除の繰越措置が創設され、教育訓練費増加への上乗せ措置の要件緩和や、子育て・女性活躍支援に積極的な企業への上乗せ措置が創設されています。直接的なM&A施策ではありませんが、事業の魅力を高め、人材を確保・定着させることは、将来的な事業承継やM&Aによる譲渡の際にも有利に働きます。

- 少額減価償却資産の特例:30万円未満の少額減価償却資産の即時償却を可能とする特例措置が2年間延長されています。これは、設備投資を促し、企業の生産性向上を支援するものであり、事業基盤の強化を通じてM&Aの魅力を高めることに繋がります。

これらの税制措置は、M&Aや事業承継を検討する中小企業にとって、重要な支援となります。

その他の支援施策

M&Aや事業承継を円滑に進めるためには、企業の経営体質を強化することも重要です。白書では、物価高や人手不足に対応するための施策として、適切な価格転嫁の促進、資金繰り支援、省力化投資支援などが挙げられています。これらの施策を活用することで、企業の財務体質や収益力を改善し、M&Aにおける企業価値を高めることが期待できます。

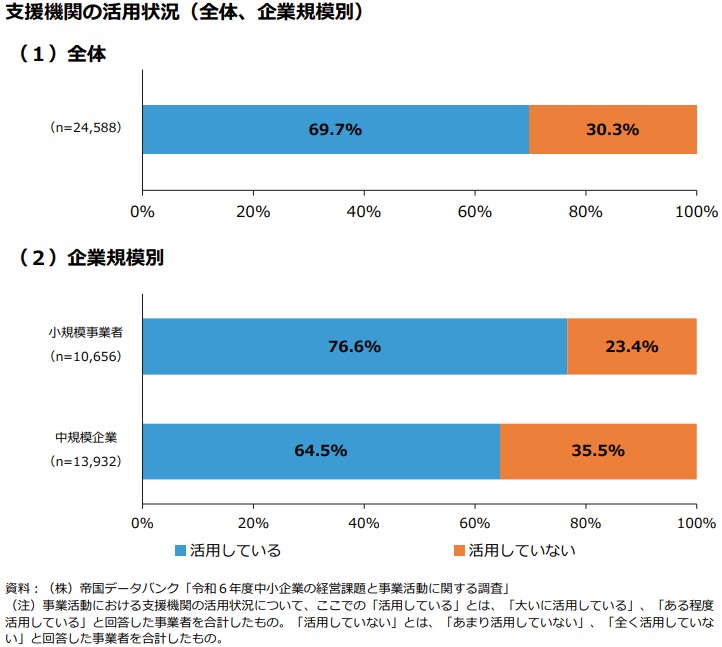

支援機関の活用

中小企業・小規模事業者がM&Aや事業承継を含む様々な経営課題に対応していくためには、外部の専門的な支援機関の活用が有効です。白書では、支援機関の活用状況やその効果についても分析しています。

中小企業・小規模事業者の半数以上が支援機関を「活用している」状況が見て取れます。特に売上高1億円未満の事業者では、支援機関を「活用している」割合が比較的高い傾向があります。

支援機関が支援先の事業者から相談される経営課題としては、資金繰り改善、販路強化・開拓、人材確保・育成などに加えて、事業承継も上位に挙げられています。事業者が独力で対応することが難しいと考えている経営課題としても、事業承継が認識されています。

M&Aや事業承継は専門性が高く、複雑な手続を伴うため、弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士、M&A仲介会社、事業承継・引継ぎ支援センターなどの専門家や支援機関のサポートを受けることが非常に重要です。

▷関連:スモールM&Aとは?メリット・デメリットや手続の流れ・成功の秘訣

今後の中小企業M&Aの展望

2025年版中小企業白書・小規模企業白書の内容を踏まえると、中小企業M&Aは今後ますますその重要性を増していくと考えられます。

外部環境の変化とM&Aの必要性

金利のある世界への移行、物価高、構造的な人手不足といった厳しい外部環境は今後も続くことが予想されます。このような環境下で、中小企業が単独で課題を乗り越え、成長していくことは容易ではありません。M&Aは、不足する経営資源(人材、技術、販路など)を迅速に補完し、事業基盤を強化するための有効な手段となります。

成長戦略としてのM&Aの可能性

スケールアップを目指す中小企業にとって、M&Aは引き続き強力な選択肢です。新たな分野への進出や、異業種との連携によるイノベーションの創出、さらには海外展開といった戦略を実現する上で、M&Aは時間をかけずにこれらを達成することを可能にします。白書が示すように、M&A実施企業はスケールが大きい傾向があり、M&Aが成長に貢献している可能性が示唆されています。

事業承継におけるM&Aの役割拡大

経営者の高齢化と後継者不足は、中小企業・小規模事業者の事業継続における最大の課題の一つです。 今後もこの傾向は続くと見られており、M&Aによる第三者承継は、廃業を選択せざるを得ない状況を回避し、事業を次世代に繋ぐための不可欠な手段となるでしょう。事業承継税制の延長など、政府もM&Aや事業承継を後押しする姿勢を示しています。

専門家のサポートの重要性

M&Aは、企業の将来を左右する重要な経営判断です。M&Aの検討から実行、そしてM&A後の統合プロセス(PMI)に至るまで、専門的な知識と経験が求められます。白書でも支援機関の活用が経営課題の解決に有効であることが示されており20、M&Aにおいても専門家や支援機関のサポートを受けることが成功の鍵となります。

▷関連:M&A市場の現状と推移、展望|売り手市場で中小企業が有利?

2025年版中小企業白書とM&A

2025年版中小企業白書からは、物価高や金利上昇、人手不足という厳しい環境下で、M&Aが成長戦略と事業承継の重要な手段となっている状況が明らかです。売上100億円以上の企業でM&A実施率が高く、経営資源の補完や規模拡大に貢献しています。経営者の高齢化が進む中、M&Aの重要性は今後さらに増すでしょう。

みつきコンサルティングは、みつき税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の業歴があります。中小企業M&Aに特化した豊富な実績を持つM&Aアドバイザー・公認会計士・税理士が多数在籍しています。詳細な事業分析や税制優遇措置の活用も含め、最適なM&A戦略をご提案します。ぜひご相談ください。

完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >

著者

- 事業法人第一部長/M&A担当ディレクター

-

みずほ銀行にて大手企業から中小企業まで様々なファイナンスを支援。みつきコンサルティングでは、各種メーカーやアパレル企業等の事業計画立案・実行支援に従事。現在は、IT・テクノロジー・人材業界を中心に経営課題を解決。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上

監修:みつき税理士法人

最近書いた記事

2026年1月12日M&Aの手順と流れ|検討・相談~成約までを売り手・買い手別に解説

2026年1月12日M&Aの手順と流れ|検討・相談~成約までを売り手・買い手別に解説 2025年12月6日経営承継円滑化法とは?事業承継税制の認定要件等をわかりやすく解説

2025年12月6日経営承継円滑化法とは?事業承継税制の認定要件等をわかりやすく解説 2025年11月29日従業員持株会と事業承継・M&Aによる株式譲渡|仕組み・設立も解説

2025年11月29日従業員持株会と事業承継・M&Aによる株式譲渡|仕組み・設立も解説 2025年11月29日EBOとは従業員による事業承継!MBOやLBOとの違い・手順を解説

2025年11月29日EBOとは従業員による事業承継!MBOやLBOとの違い・手順を解説