M&Aでの「のれん」とは、譲渡企業の将来収益力を表す無形資産です。譲渡オーナーにとって、のれんの理解は適切な企業価値評価と交渉に不可欠です。本記事では、のれんの意味や算定方法、会計・税務などについて解説します。話題になっている「のれん」の償却不要の議論についても紹介します。

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」。そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績にもとづく無料相談でお応えします。本格的な検討前の情報収集だけでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。

> みつきコンサルティングにM&A仲介を無料相談する|税理士法人グループ

M&Aにおける「のれん」とは

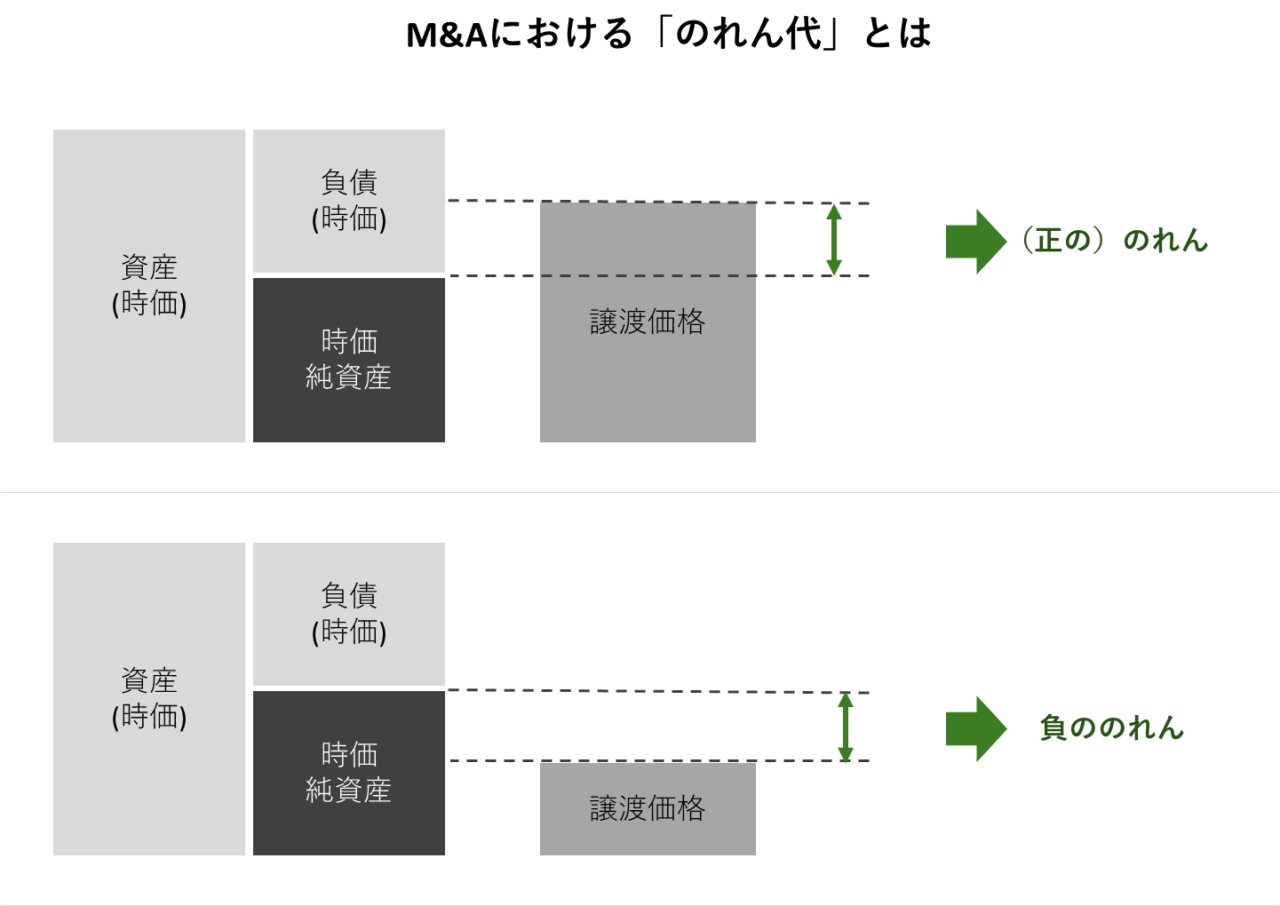

M&Aにおける「のれん」とは、譲渡企業の時価純資産と譲渡価格の差額です。例えば、譲渡企業の時価純資産が3億円で、譲渡金額が5億円の場合、のれんは2億円(5億円-3億円)となります。譲渡価格が時価純資産を上回る場合には(正の)のれんが、下回る場合には負ののれんが生じます。

のれん = 譲渡価格-譲渡企業の時価純資産

譲受企業の視点では、企業買収により譲渡企業の資産負債を取得しますが、だからといって純資産価格だけ譲受価格が決まるわけではありません。一般的に譲受価格は、時価純資産に複数年分の営業利益を加算する方法や、類似会社比準方式、DCF法などの手法によって算出されます。そのため多くの場合、最終的な譲受金額と純資産の間には差額が生じます。この差額が「のれん」と呼ばれるものです。

▷関連:企業価値とは|EV・事業価値・株式価値との違い、3つの評価方法

のれんの中身

のれんの主な内訳としては、一般に以下のようなものが挙げられます。これらの要素が複合的に絡み合い、のれんを形成しています。

| ブランド力、顧客基盤、技術力やノウハウ、人材や組織力、取引先との関係、市場シェア、成長性や将来性、シナジー効果、知的財産権、企業文化や評判、経営陣の能力、立地条件、業界内での競争優位性、規制や許認可、研究開発能力、マーケティング力、生産効率、財務体質、グローバル展開力、サプライチェーン、顧客ロイヤリティ、社内システムや業務プロセス、企業の信用力や評判、従業員の専門性や経験、特許や商標権、企業秘密、データベースや情報資産、販売網やチャネル、ビジネスモデルの独自性、業界内でのリーダーシップ、環境への取り組みや社会的責任、イノベーション能力、資金調達力、リスク管理能力など |

名前の由来

のれんの名前の由来は、料亭や旅館にかかっている暖簾です。歴史や伝統のあるお店やサービス水準が高くリーピーターの多いお店は、少し料金が高くても顧客は来店してくれます。この目に見えない収益力が暖簾です。2006年に会社法が施行する以前は、「営業権」と呼ばれていました。

▷関連:M&Aでの営業権とは?メリット・高く評価される方法・算定手法

M&Aにおける「のれん」の計算方法

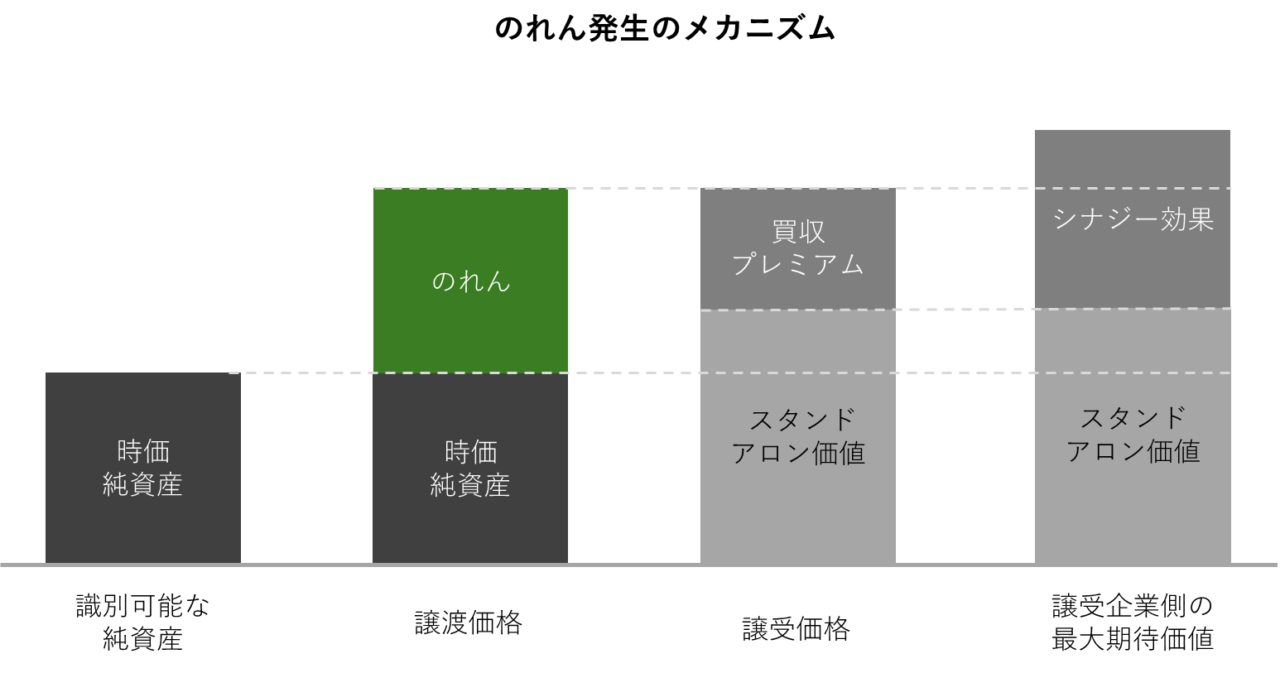

極めて専門的になりますが、のれんが生じるロジックを、譲受企業の視点から解説します。

- 譲渡企業がM&Aを行わないとした場合の単独価値を算定します(スタンドアロン価値)

- 譲受企業とのM&Aすることで相乗効果が生まれますが、その価値上昇分を定量化します(シナジー効果)

- 譲受企業にとっては、スタドアロン価値とシナジー効果を合算した価値が、そのM&Aで最大限投資できる金額になります(最大期待価値)

- しかし、その全額を投資すると、シナジー効果が全て売主に配分されることになり、譲受企業がM&Aを行う意味がなくなります。そこで、全体のシナジー効果のうち、売主に配分することが妥当な金額を判断します(買収プレミアム)

- スタンドアロン価値と買収プレミアムを合算した金額が、譲受価格(売主にとっては譲渡価格)となります

- このようにして決まった譲受価格と譲渡企業の時価純資産との差額が「のれん」として識別されます

▷関連:企業価値評価とは?流れ・費用・算定方法・M&A実務でのポイント

繰越欠損金とのれんの関係

繰越欠損金とは、過去の赤字を将来の黒字と相殺できる税務上の制度です。繰越欠損金は「のれん」に直接は関係しませんが、以下のような影響を及ぼす関係にあります。

株式譲渡での繰越欠損金

株式譲渡では、譲受企業が譲渡企業の株式を取得します。この場合、譲渡企業に繰越欠損金があれば、原則として譲受企業がそのまま引き継ぐことができます。引き継いだ繰越欠損金は、将来の利益と相殺して法人税を減らすことができるため、この税効果に「経済価値」を見出して、企業価値に反映されることがあります。ただし、税務上の濫用防止のため、支配関係や事業継続などの要件が定められている点には注意が必要です。

事業譲渡での資産調整勘定

事業譲渡では、譲受企業が事業を直接買い取るため、支払った金額と受け入れた資産・負債の差額が税務上の「のれん」に相当する「資産調整勘定」として計上されます。この資産調整勘定は5年間で税務上の損金にでき、節税効果があります。非適格組織再編でも同様の効果が得られます。

このように、繰越欠損金も資産調整勘定も、いずれも将来の税負担を軽減する効果を持ちます。

▷関連:M&Aでの繰越欠損金による節税方法|企業価値評価への影響は?

M&Aにおける「のれん」の会計処理

M&Aにおける譲受企業では、のれんに対する会計処理が必要になります。

なお、譲渡企業側では、のれんに対する会計処理は生じません。株式譲渡では、株主(譲渡オーナー)側で株式譲渡益が認識されますが、これと「のれん」は一致しません。事業譲渡では、譲渡企業において事業譲渡益(特別利益)が認識されますが、これと譲受企業側が認識する「のれん」も異なることが多いです(移転する資産負債に含み損益がないときは一致します)。

のれんが発生するM&Aの種類

M&Aで最も多用される方法は株式譲渡で、次に事業譲渡です。いずれの方法を採用するかによって、のれんの扱いが異なってきます。

株式譲渡

株式譲渡の場合、譲受側は個別財務諸表上で「のれん」を計上しません。これは、純資産を上回る(または下回る)対価を支払っても、支払額がすべて子会社株式として計上されるためです。ただし、これは個別財務諸表上の扱いであり、連結財務諸表上では「のれん「が計上されます。以下で具体的な会計処理を説明します。

個別財務諸表上の仕訳(計上されない)

(子会社株式)500 / (現金預金)500

株式譲渡における支払対価は、個別財務諸表上ですべて子会社株式として計上されるため、のれんは発生しません。

連結財務諸表上の仕訳(無形固定資産として計上)

(資産) 1,000 /(負債) 700

(のれん) 200 /(子会社株式) 500

連結財務諸表では、親子会社の個別財務諸表を合算します。子会社(譲渡企業)の純資産300(資産1,000-負債700)と、親会社が計上している子会社株式500との差額200が、のれんとして計上されます。この会計処理は連結財務諸表上のものであり、子会社自身に「のれん」が計上されるわけではありません。そのため、税務上の取り扱い影響を受けません。

事業譲渡

事業譲渡では、譲受企業が承継する純資産相当額以上の譲渡対価を支払うと、その差額が「のれん」として無形固定資産の区分に計上されます。

なお、株式譲渡、事業譲渡ともに、譲受企業が上場会社等の場合には、差額の中身を分析し適切な無形固定資産等に配分した残余のみが「のれん」計上されるPPAが義務付けられています。

▷関連:PPAとは?買収のれんとの違い・無形資産評価のM&A会計を解説

のれんの償却期間

のれんの会計処理と償却については、日本の会計基準と国際会計基準(IFRS)で異なる点があります。譲渡オーナーは、これらの違いを理解した上で、M&A交渉に臨むことが重要です。

| 日本の会計基準 | 国際会計基準(IFRS) | |

|---|---|---|

| 基本方針 | のれんを資産として計上し、一定期間にわたって償却を行う | のれんの償却は行わず、毎年または減損の兆候がある場合に減損テストを実施 |

| 償却期間 | 20年以内の合理的な期間で定額法により償却 | 償却は行わない |

| 実務上の償却期間 | 一般的には5年 長くても10年で償却することが多い 20年での償却は極めて稀 | 該当なし |

| 長期償却の制約 | 10年を超える超長期での償却期間の設定は困難 ・のれんの価値維持の合理的説明が難しい ・企業会計の保守主義の原則により監査法人が容認しないことが通例 | 該当なし |

| 減損処理の方法 | のれんの価値が著しく低下した場合に減損処理が必要 ・減損の兆候がある場合に回収可能価額を見積もる ・帳簿価額が回収可能価額を下回る場合に減損損失を計上 | のれんを含む資金生成単位(CGU)の回収可能価額と帳簿価額を比較 回収可能価額が帳簿価額を下回る場合に減損損失を計上 |

| 減損テストの頻度 | 減損の兆候がある場合に実施 | 毎年実施 または減損の兆候がある場合に実施 |

| 譲渡企業経営者への影響と対応 | のれんの償却期間が譲受企業の将来の利益に影響を与えることを理解しておくことが重要 M&A後ののれんの価値維持に努めることで譲受企業の将来の財務リスクを軽減し、円滑な事業統合を支援できる | IFRSを採用している譲受企業との交渉において、のれんの減損リスクを最小限に抑えるための事業計画や統合戦略の提案を行うことが重要 |

のれんの減損

のれんは、企業譲受などによって生じる無形の価値を表す資産ですが、実際に回収が見込めなくなった場合には「のれんの減損処理」が行われます。企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針77項にも、のれんの未償却残高は減損の対象となる旨が示されています。

のれんの減損損失とは

減損損失とは、資産の帳簿価額が「貸借対照表に載せてもよい上限額」を超えている場合に、超えている部分を損失として処理することをいいます。貸借対照表に載せてもよい上限額は「将来キャッシュフローで回収できる金額(回収可能価額)」とされており、実際に回収できない金額を資産として計上することは認められません。通常の会計処理をした結果、資産の帳簿価額が将来回収できる額を上回ってしまったときに、この差額を切り下げて特別損失として計上するのが減損のルールです。

のれんの減損判定フロー

のれんも、固定資産などと同様の手順で減損の判定を行います。以下は固定資産の減損を例にした一般的な手順ですが、のれんについても基本的に同じ流れになります。

減損処理の3つのステップを整理した表は以下の通りです。

| ステップ | 内容 | 判断基準・具体例 | のれんの場合の適用 |

|---|---|---|---|

| 1. 減損の兆候の把握 | 資産の回収可能性に疑義が生じていないかを確認する段階 | 営業活動からの損益やキャッシュ・フローが継続的にマイナスとなっているなど、当初想定していた利益が得られず将来的な回収が難しいと判断される場合 | 赤字が長期間続くなどして回収が見込めないときに減損の兆候があると判断 |

| 2. 減損損失の認識 | 実際に減損損失を計上するかどうかを判定する段階 | 割引前キャッシュ・フローと帳簿価額を比較 割引前キャッシュ・フローが帳簿価額を下回っていれば測定に進む | 将来の収益での回収が困難とみなされるタイミングで、資産価値を切り下げる必要があるかを見極める |

| 3. 減損損失の測定 | 減損損失の金額を確定し計上する段階 | 認識の判定で帳簿価額を下回ると判断された場合、回収可能価額まで帳簿価額を切り下げる 切り下げられた額はその期の損失として計上 | 将来回収できる価値が帳簿価額に及ばないと判断されれば、その差額が減損損失として計上される |

のれんの減損と財務諸表の扱い

のれんが実際に減損となるケースとしては、取得時に想定していた利益が大幅に下振れして赤字が継続するなど、回収可能価額が当初想定よりも低くなってしまう状況が挙げられます。この場合、帳簿価額を回収可能価額まで切り下げ、差額を減損損失として特別損失に計上します。

なお、株式譲渡や株式交換によって取得したのれんの場合は連結財務諸表で減損判定を行う一方、合併によって取得したのれんの場合は単体財務諸表と連結財務諸表の両方で減損判定を行うことになります。

▷関連:M&A会計|手法別の処理・のれん等を中小企業経営者向けに解説

のれんが償却不要になる!?

上記のようにM&Aで譲受企業に生じた「のれん」は、日本基準では20年以内(一般には5年以内が多い)での定期償却、IFRSでは非償却+毎期の減損テスト、という会計処理が適用されます。長年議論されてきた会計ギャップですが、2025年5月28日にまとめられた政府の規制改革推進会議の答申により、日本基準でも「のれん」が非償却となる可能性が出てきました。

これは、毎期の「のれん償却費」の計上は、決算書上の営業利益を圧迫する要因となり、M&Aの際の譲受価格にも影響するため、海外企業との競争で不利になる、という懸念が背景にあります。特に、事業を始めたばかりのスタートアップ企業は純資産が小さいことが多く、「のれん」が高額になりがちで、その償却負担が経営の重荷となるケースが少なくありません。

そのため、政府の規制改革推進会議が、「のれん」を償却しない、または償却するかどうかを選べるように制度を変更するよう、企業会計基準委員会(ASBJ)に検討が促されました。この変更が実現すれば、M&Aがより活発になり、スタートアップ企業の成長を後押しする効果が期待されます。また、起業家が投資資金を回収する手段として、新規株式公開(IPO)だけでなく、M&Aもより有力な選択肢となるでしょう。

なお、仮に会計ルールが変更された場合であっても、後述する税務上の処理には影響を及ぼさないと予想します。現状においても、税務上の「のれん」は企業会計から分離した税法独自の「資産調整勘定」として処理されているからです。

▷関連:のれん償却と減損の違いとは?M&A後の会計処理とリスクを解説

「負ののれん」の意味

負ののれんは、譲渡価格が譲渡企業の純資産(時価)を下回る場合に発生します。

負ののれんが発生する状況

負ののれんが発生する主な状況には以下のようなものがあります。

- 譲渡企業の業績不振や財務状況の悪化

- 緊急の資金需要による売却

- 事業再生や再編を目的とした譲渡

- 市場環境の急激な変化による企業価値の低下

譲渡企業の経営者は、負ののれんが発生する状況を避けるため、常に企業価値の向上に努め、適切なタイミングでのM&A検討を行うことが重要です。

負ののれんの会計処理

日本の会計基準では、負ののれんは発生した事業年度の特別利益として一括計上します。これは、譲受企業の一時的な増益要因となります。譲渡企業の経営者は、負ののれんが発生する可能性がある場合、その理由を明確に説明し、企業価値の向上策を提示することで、より有利な条件での譲渡交渉を行うことになります。

▷関連:負の「のれん」とは?発生益の仕訳、特別利益の税務・会計処理を解説

M&Aにおける「のれん」の税務

のれんの税務上の取り扱いは、特に譲受企業側で、会計上の処理とは異なる点があります。譲渡企業の経営者は、これらの違いを理解し、税務面でのメリットを最大化するための交渉を行うことが重要です。

税務上の「のれん」は資産調整勘定

のれんは、税務上は「資産調整勘定」と呼ばれます。会計上の「のれん」のうち、独立した資産として取引される慣習があるもの※は、税務上では営業権として扱います。そのため、会計上の「のれん」から営業権を差し引いた金額を資産調整勘定として扱います。

※ 独立した資産として取引される慣習があるもの:例えば、繊維工業における織機の登録権利、許可漁業の出漁権、タクシー業のいわゆるナンバー権など(法人税基本通達 7-1-5)

「負ののれん」は負債調整勘定

会計上で「負ののれん」として計上した金額は、税務上は「負債調整勘定」として扱います。負債調整勘定は、以下の3つに分類されます。

退職給与負債調整勘定

事業承継で引き継いだ従業員の退職給与債務を引き受けた際の金額です。従業員が退職した場合や退職給与を支給する場合に益金算入となります。

短期重要負債調整勘定

事業承継で引き継いだ事業に関する将来の債務のうち、譲り受けた資産総額の20%を超える金額を指します。この債務は事業譲渡から概ね3年以内に見込まれるものです。その金額に関する損失が発生した場合や3年が経過した場合に、取り崩して益金算入します。

差額負債調整勘定

負ののれんから退職給与負債調整勘定と短期重要負債調整勘定を差し引いた金額です。この金額は5年間で均等に益金算入します。

償却期間

以下のように、会計と税務で償却期間が異なることにより、費用と損金の計上時期にずれが生じます。そのため、税務調整を行う必要があります。

のれん(資産調整勘定)

会計上は20年以内の効果が及ぶ期間で償却します。税務における営業権・資産調整勘定は、残存価額ゼロ、60か月で月割均等償却されます。

負ののれん(差額負債調整勘定)

会計上では発生した事業年度に一括利益計上します。税務上は、資産調整勘定と同様に、残存価額ゼロ、60カ月で均等償却(益金算入)を行います。

損金算入による節税効果

税務上の「のれん」の償却費は損金に算入されます。これにより、譲受企業はM&A後の税負担を軽減することができます。譲渡企業の経営者は、この税務メリットを交渉材料として活用し、より高い譲渡価格を引き出すことができる可能性があります。

M&Aの手法別「のれん」の違い

M&Aの手法によって、譲受企業側での税務上の「のれん」の発生の有無が異なります。

- 株式譲渡:税務上ののれんは発生しない

- 事業譲渡:税務上ののれんが発生

- 非適格分割:税務上ののれんが発生

譲渡企業の経営者は、これらの違いを理解した上で、最適なM&A手法を選択し、税務メリットを最大化する交渉を行うことが重要です。

M&Aにおける「のれん」の時価評価

のれんを直接的に認識して評価することは、後述する一部の企業価値評価方法を採用する場面を除き、ありません。そのため、譲渡企業の価値を算定し、それと時価純資産との差額が、結果として「のれん」として認識・測定されます。

例えば、株式譲渡であれば、算定した株式価値と、譲渡企業の純資産との差額が「のれん」となります。事業譲渡であれば、算定した事業価値と、移転する純資産相当額との差額が「のれん」になります。

時価評価方法

以下では、譲渡企業の価値を算定する上での代表的な手法を紹介します。

インカム・アプローチ

インカム・アプローチは、将来の収益や予想キャッシュフローを基に株式価値を算出する方法です。主にDCF(ディスカウント・キャッシュフロー)法と配当還元法があります。

インカム・アプローチは、事業計画や将来の予想数値を基に算出するため、譲渡企業の経営者は自社の成長戦略や将来性を適切に説明し、高い評価を得ることが重要です。

配当還元法

将来の予想配当額を利率で割り引くことで元本の株式価値を算出する手法です。

DCF法

将来予想されるキャッシュフローを、実現のためのリスクを反映した割引率で現在価値に割り引くことにより、株式価値を算出します。

▷関連:インカムアプローチとは?種類・計算方法・メリットとデメリット

マーケット・アプローチ

マーケット・アプローチは、対象会社と類似する上場会社の経営指標と比較し株式価値を算出する手法です。スタンダードな手法としては類似会社比較法(マルチプル法)があります。

その他にも市場株価法や類似取引法などの手法もあります。マーケット・アプローチは、マーケット(市場)をベースに算出する手法であることから、客観性が保たれます。一方で、マーケットの状況(政策や風評被害など)に大きく左右されてしまうというデメリットもあります。

類似会社比較法(マルチプル法)

同業種の類似上場会社の経営指標と比較して株式価値を算出します。

▷関連:マーケットアプローチとは?種類・計算方法・メリットとデメリット

コスト・アプローチ

コスト・プローチは、純資産をベースに株式価値を算出する方法で、簿価純資産法や時価純資産法があります。また、時価純資産法の派生として、いわゆる年買法(年倍法)という方法もあり、中小企業のM&Aでは多用されています。

コストアプローチは過去の数値に基づいた株式価値評価方法のため、客観性が保たれますが、年買法以外の手法では、将来獲得できるであろう利益を反映させることができないデメリットもあります。

簿価純資産法

貸借対照表の純資産をそのまま株式価値として使用する手法です。M&Aにおいて使用されることはありません。

時価純資産法

評価時点の資産の時価より負債の時価を控除することにより株式価値を算出する手法です。時価純資産の算出には、以下を確認します。

- 貸借対照表に記載されている資産・負債を時価に引き直す

- 土地や有価証券、保険積立金などの含み損益を反映させる

- 不良債権や未払い残業代、退職給付債務などの簿外債務を考慮する

時価純資産の算出には専門的な知識が必要となるため、公認会計士や税理士などの専門家の協力を得ることが望ましいでしょう。

年買法(年倍法)

上記で計算した時価純資産に「のれん」を加算して株式価値を算出する手法です。「のれん」を直接的に評価していく殆ど唯一の手法です。のれんの評価には、以下のような要素を考慮します。

- ブランド力

- 技術力や特許

- 顧客基盤や取引先との関係

- 従業員の能力や組織力

- 市場シェアや競争力

これらの無形資産の価値を適切に評価し、譲渡価格に反映させることが、譲渡オーナーにとって重要な交渉ポイントとなります。

▷関連:コストアプローチで見る中小企業M&Aの価値評価|時価純資産法ほか

のれんが高く評価されるポイント

譲渡企業の経営者として、のれんを高く評価してもらうことは、M&A交渉において非常に重要です。以下に、のれんを高く評価してもらうための交渉ポイントを紹介します。ご自身での説明が難しい場合には、経営コンサルティング機能を有するM&A仲介会社の利用を検討しましょう。

自社の強みを明確化する

自社の強みを整理し、譲受企業に対して効果的にアピールすることが重要です。以下のような点に注目して、自社の価値を明確に示しましょう。

- 独自の技術やノウハウ

- 強固な顧客基盤

- ブランド力や市場での評判

- 優秀な人材や組織力

- 特許や知的財産権

これらの強みを具体的な数字や事例を交えて説明することで、譲受企業に対して自社の価値をより説得力のある形で伝えることができます。

将来の成長性を示す

のれんは将来の収益力を反映するものであるため、自社の成長戦略や将来の事業計画を明確に示すことが重要です。以下のような点を考慮して、将来の成長性をアピールしましょう。

- 市場の成長性と自社のポジション

- 新規事業や新製品の開発計画

- 海外展開や新規市場への進出計画

- 投資計画とそのROI(投資収益率)

- 中長期的な財務目標

これらの計画を具体的かつ実現可能性の高い形で提示することで、譲受企業に対して自社の将来価値をアピールすることができます。

シナジー効果を強調する

譲受企業との統合によって生まれるシナジー効果を具体的に示すことで、のれんの価値を高めることができます。以下のようなシナジー効果を検討し、提案しましょう。

- 販売チャネルの相互活用による売上増加

- 共同研究開発による技術革新

- 調達や生産の効率化によるコスト削減

- 人材や組織の相互補完

- 地理的な補完関係による市場拡大

これらのシナジー効果を具体的な数字を交えて説明することで、買収企業に対してM&Aの価値を明確に示すことができます。

財務情報の透明性と信頼性を高める

のれんの評価には、財務情報の信頼性が不可欠です。以下のような取り組みを行い、財務情報の透明性と信頼性を高めましょう。

- 適切な会計処理の徹底

- 詳細な財務分析資料の作成

- 過去の業績推移と将来予測の根拠の明確化

- 簿外債務や偶発債務の開示

これらの取り組みにより、譲受企業の不安を払拭し、より高い評価を得ることができます。

無形資産の可視化と価値評価

のれんの大きな部分を占める無形資産の価値を可視化し、適切に評価することが重要です。以下のような無形資産の価値を明確にしましょう。

- 特許や商標権などの知的財産権

- 顧客リストや取引先との契約

- 独自のビジネスモデルやプロセス

- 従業員の専門知識やスキル

- 企業文化や組織の強み

これらの無形資産の価値を具体的に示すことで、のれんの評価を高めることができます。

EBITDAの安定性と成長性を示す

EBITDAは、減価償却方法等の会計方針の影響を受けないため、複数の企業を比較するのに有用で、M&Aにおける重要な評価指標となります。以下のような点に注目して、EBITDAの安定性と成長性をアピールしましょう。

- 過去数年間のEBITDAの推移と安定性

- 業界平均を上回るEBITDAマージン

- 将来のEBITDA成長予測とその根拠

- コスト構造の改善によるEBITDA向上策

これらの情報を提示することで、買収企業に対して自社の収益力と将来性をアピールすることができます。

▷関連:EBITDAとは?読み方・意味・計算方法・EBITとの違いを解説

リスク要因の明確化と対策の提示

のれんの評価には、将来のリスク要因も考慮されます。以下のようなリスク要因を自ら明確にし、その対策を提示することで、譲受企業の懸念を払拭するよう努めましょう。

- 市場環境の変化や競合状況

- 技術革新や規制変更のリスク

- キーパーソンの離職リスク

- 財務リスクや為替リスク

- 訴訟リスクや風評リスク

これらのリスク要因に対する具体的な対策や緩和策を示すことで、譲受企業の信頼を得ることができます。

M&A手法の最適化

M&Aは資本業務提携とも呼ばれますが、M&A手法によって、のれんの取り扱いや譲受企業側の税務メリットが異なります。以下のような点を考慮して、最適なM&A手法を提案しましょう。

- 株式譲渡の場合の役員退職金スキームの検討

- 株式譲渡であれば、段階取得や部分譲渡などの柔軟な手法の検討

- 事業譲渡や非適格分割による税務上ののれん(資産調整勘定)の活用

適切なM&A手法を選択することで、譲受企業にとってのメリットを最大化し、より高い評価を得ることができます。

M&Aにおける「のれん」の注意点

のれんの評価や会計処理には、譲受企業側にとって、いくつかの注意点や課題があります。

譲受企業側の注意点

譲渡企業の経営者としても、以下の注意点を理解し、可能であれば対処しておきたいものです。

のれんの減損リスク

のれんは定期的に減損テストを行う必要があり、企業価値が低下した場合には減損処理が必要となります。以下のような点に注意が必要です。

- 買収後の業績が計画を下回る場合の減損リスク

- 市場環境の変化による企業価値の低下

- 減損処理による財務諸表への影響

譲渡企業の経営者は、買収後の統合計画や事業計画の実現可能性を慎重に検討し、減損リスクを最小限に抑える努力が必要です。

のれんの償却期間の設定

日本の会計基準では、のれんの償却期間を20年以内の合理的な期間で設定する必要があります。以下のような点を考慮して、適切な償却期間を提案することが重要です。

- 事業の性質や競争環境

- 技術革新のスピード

- 顧客との契約期間

- 過去の類似事例

適切な償却期間の設定は、買収後の財務パフォーマンスに影響を与えるため、慎重な検討が必要です。

国際会計基準(IFRS)との差異

IFRSを採用している企業との取引では、のれんの会計処理に関する差異に注意が必要です。主な違いは以下の通りです。

- IFRSではのれんの償却を行わず、減損テストのみを実施

- 減損テストの頻度や方法の違い

- 減損損失の戻入れの可否

これらの差異を理解し、買収企業の会計基準に応じた対応を検討することが重要です。

税務上の取り扱いとの差異

会計上ののれんと税務上ののれん(資産調整勘定)の取り扱いの違いに注意が必要です。主な違いは以下の通りです。

- 償却期間の違い(会計上は最長20年、税務上は5年)

- 税務上ののれんの損金算入可能性

- M&A手法による税務上ののれんの発生有無

これらの差異を理解し、税務メリットを最大化する交渉を行うことが重要です。

負ののれんへの対応

買収価格が時価純資産を下回る場合、負ののれんが発生します。負ののれんへの対応には以下のような点に注意が必要です。

- 負ののれんの発生理由の明確化

- 一括利益計上による財務諸表への影響

- 買収企業との価格交渉への影響

負ののれんが発生する可能性がある場合、その理由を明確に説明し、企業価値向上策を提示することが重要です。

中小企業特有の課題

対象会社が中小企業の場合、以下のような課題に特に注意が必要です。

- 財務情報の信頼性向上

- 無形資産の価値の可視化

- 事業計画の蓋然性

- 経営者保証や個人資産との関係整理

これらの課題に適切に対応することで、より高い評価を得ることができます。

よくある質問|M&Aにおける「のれん」

M&Aにおける「のれん」についてFAQをまとめました。

のれんとは、買収価格が対象会社の純資産額を上回る部分を指します。これは、ブランド価値、顧客関係、技術力など、バランスシートに計上されない無形資産の価値を反映しています。売り手にとって重要なのは、のれんが多く発生するM&Aは、特に上場企業などの買い手にとって、財務会計上の負担となる可能性があるということです。

のれんは会計処理上、減価償却と同様に、一定期間(通常5〜10年)で償却する必要があるため、買い手の連結決算において営業利益を減少させる要因となります。特に上場企業の場合、株価指標である当期純利益にも影響を与えるため、のれんの金額が大きいほど、買収を敬遠する傾向があります。

上場していない事業会社や、投資ファンドなどは、上場企業のようには時価総額に縛られないため、のれんの影響を相対的に気にしない傾向があります。また、国際会計基準(IFRS)を採用している企業は、日本基準(J-GAAP)とは異なり、毎年の償却が必須ではないため、のれんの影響を軽減できる場合があります。

IFRSでは、毎年の償却は必須ではありません。代わりに、毎年、減損テストを実施し、のれんの価値が損なわれていないかを確認します。事業計画が順調に進捗していれば、減損損失を計上する必要はありません。ただし、事業計画から大きく乖離した場合には、減損損失を一括で計上する可能性があります。

M&Aを積極的に行っている企業の中には、IFRSを採用し、のれんの減損リスクを抑えつつ、事業拡大を図るケースが見られます。ただし、のれんが資産の大部分を占めている場合は、減損リスクが高まるため、注意が必要です。

株式譲渡では、税務上ののれんは発生しません。一方、事業譲渡や非適格会社分割の場合、買い手は税務上ののれん(資産調整勘定)を計上し、60カ月で償却することで、損金算入が可能です。この税務メリットを考慮して、売買価格の交渉を行うこともできます。

純資産を厚くすることが有効です。具体的には、不要な支出を削減し、利益を積み上げることなどが挙げられます。また、非事業コストや高額な役員報酬などを精査し、EBITDA(税引前利益に支払利息、減価償却費を足し戻したもの)を向上させることも、評価額を高める上で重要です。

買い手は、のれんの償却が将来の利益に与える影響を十分に理解しておく必要があります。のれんの償却額が営業利益を上回る「のれん負け」の状態に陥ることを避けるため、買収価格を慎重に検討する必要があります。ただし、のれんの償却額にとらわれず、DCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)などの適切な評価方法を用いて、対象会社の真の価値を見極めることが重要です。

M&Aにおける「のれん」のまとめ

譲渡オーナーにとって、「のれん」の理解は適正な譲渡価格か検証するために欠かせない知識です。譲受企業にとっての「のれん」は、M&Aの成功を目指す上で、慎重に算定すべき重要要素です。利益が相反する両者にとって大きな交渉ポイントとなるため、専門家を活用しながら「のれん」の評価を見極めることが大切です。

みつきコンサルティングは、経営コンサルティング経験者も多く在籍しており、譲渡企業や譲受企業の詳細な事業分析を実施した上でシナジー創出を見込める候補先の紹介が可能です。M&A検討の際は、みつきコンサルティングへご相談ください。

完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >

著者

- 名古屋法人部長/M&A担当ディレクター

-

人材支援会社にて、海外人材の採用・紹介事業のチームを率いて新規開拓・人材開発に従事。みつきコンサルティングでは、強みを生かし人材会社・日本語学校等の案件を中心に工事業・広告・IT業など多種に渡る案件支援を行う。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上

監修:みつき税理士法人

最近書いた記事

2026年2月9日M&A補助金とは?2026年14次公募の要件・申請方法を解説

2026年2月9日M&A補助金とは?2026年14次公募の要件・申請方法を解説 2026年2月8日業界別の事業承継型M&Aの動向|IT・医療介護・製造・物流・建設

2026年2月8日業界別の事業承継型M&Aの動向|IT・医療介護・製造・物流・建設 2026年2月7日M&Aとは|目的・手法・メリットとデメリット・流れを簡単に解説

2026年2月7日M&Aとは|目的・手法・メリットとデメリット・流れを簡単に解説 2026年2月1日M&A仲介会社の注意点とは?契約や手数料で失敗しない知識を解説

2026年2月1日M&A仲介会社の注意点とは?契約や手数料で失敗しない知識を解説