資本提携とは、一般には、経営権を取得しない範囲で他の企業の株式を持つことで協力関係を築く取引です。本記事では中小企業の経営者向けに、資本提携と業務提携・M&Aの違い、手法、メリット・デメリットを分かりやすく解説します。契約の流れも紹介し、最適な判断に役立つ情報を網羅しました。

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」。そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績にもとづく無料相談でお応えします。本格的な検討前の情報収集だけでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。

> みつきコンサルティングにM&A仲介を無料相談する|税理士法人グループ

資本提携とは

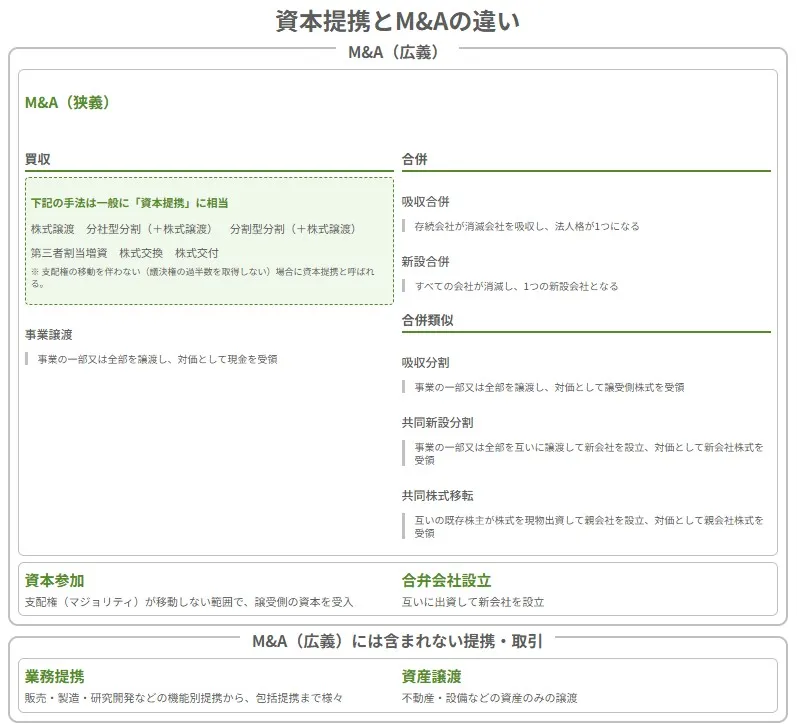

資本提携とは、相手企業の経営権の取得に及ばない範囲でのマイナー出資と、経営権を取得するマジョリティ出資(いわゆるM&A)を包含する取引です。ただし、一般的に「資本提携」というと、相手企業の経営権の取得に至らない範囲で株式を取得し、各社の独立性を保持する行為を指すことが多いです。

この場合の資本提携では、議決権の3分の1未満の出資に抑えておくことで、定款変更や組織再編といった特別決議を単独で否決できず、互いの経営権に影響を与えない範囲で協業できます。一般的には、経営の舵取りを各社が握ったまま中長期的な成長を目指す点が、資本提携の大きな特徴です。

▷関連:M&Aとは|目的やメリット・デメリット、手法、流れを簡単に解説

資本提携という言葉のグレーゾーン

資本提携は法律で厳密に定義されているわけではありません。そのため、実務では経営権が移転するようなケースでも「資本提携」と呼ばれることがあります。上場会社によるプレスリリースやメディアの報道でも、譲受企業が過半数を取得しても「資本業務提携」と表現される場面は多いです。

資本提携の目的

- 経営資源の共有:人材・技術・ブランドといったリソースを持ち寄り、互いの弱みを補完し合う

- 競争力の強化:共同開発や販路統合により、競合他社より一歩先を行くポジションを確立する

- 経営リスクの分散:単独投資では背負いきれないリスクを提携先とシェアし、安定した事業運営を可能にする

- 資本基盤の安定:外部株主を迎えることで財務体質を厚くし、信用力や調達力を向上させる

これらの目的は「攻め」と「守り」の両面を兼ね備えており、友好的関係を長期的に保つためだけに株式を持ち合う“守りの資本提携”も存在します。

資本提携の仕組み

資本提携の大枠は以下の2パターンに大別できます。

- 互いに株式を持ち合う持株体制

- 一方が他方へマイナー出資を行う単独出資体制

多くの場合、後者が選択されます。譲受企業は議決権比率を3分の1未満に抑えることで経営への干渉を最小限にとどめ、譲渡オーナーは自社の独立性を守りながら資本増強やシナジー創出を図ります。

▷関連:アライアンスとは?M&A・資本提携との違い・デメリット対策・手順

業務提携との違い

業務提携は、文字通り業務面に特化した協力関係です。株式の移動は伴わず、「技術を共同開発する」「販売網を共有する」といったプロジェクト単位の連携が中心となります。資本が動かないため初期コストは小さく、期間や内容の柔軟性が高い一方、関係性は資本提携に比べて緩やかです。「互いをがっちり支える太い梁」ではなく、「目的に応じて組み替えられる足場」のようなイメージと言えば伝わるでしょうか。

資本参加との違い

資本参加とは、一般に、相手企業の株式を取得し、関係性を深める取引です。資本提携と同様に明確な定義はないものの、資本提携がマイナー出資からM&Aまで含む広い概念であるのに対して、資本参加はマイナー出資だけを指します。したがって、資本参加は狭義の資本提携と同義といって良いでしょう。

子会社化との違い

M&Aや子会社化は、一般に、相手方の経営権(議決権の過半数)が移動する取引を指します。少なくとも議決権の3分の1超(取引背景によっては20%程度)が移動する取引が「M&A」と呼ばれます。他方で、資本提携は、さらにマイナーな出資をも含む、より広範な概念です。M&Aと区別するために、M&A以外のマイナー出資だけを資本提携という向きもありますが、これは誤りです。例えば、上場会社が中小企業の株式の100%を取得するM&Aを行った際に「資本業務提携」と表現されることは多いです。

M&Aでは譲渡企業の経営の独立性は失われることが多いのに対して、資本提携は「共存と共栄」を志向し各社が自社ブランドを保ちながらシナジーを追求する枠組みです。この対比は「結婚(M&A)」と「パートナー契約(資本提携)」になぞらえると分かりやすいでしょう。

▷関連:子会社化とは|売主はどうなる?M&Aのメリットとデメリット・事例

資本提携の主な手法

資本提携は、大きく分けて株式譲渡と第三者割当増資の2つのスキームが選択されることが多いです。それぞれの特徴を具体的に見ていきましょう。

株式譲渡

株式譲渡は、既存株主が保有株式を譲受企業へ売却することで所有権を移す取引です。手続の難易度は比較的低く、下記3つの手法があります。

相対取引

譲渡オーナーから直接株式を買い取る方法で、未上場の中小企業で頻繁に用いられます。株主との合意さえ整えば迅速に実施できる点が魅力です。

市場買付

上場企業の株式を証券市場で取得する方法です。取得比率が5%以上になった場合、譲受企業は大量保有報告書を提出する義務があります。公開情報を利用するため透明性が高い反面、株価変動リスクを伴います。

公開買付(TOB)

取得価格と株数を公表し、一定期間にわたり株式を買い付ける手法です。市場買付では集めにくい大量の株式を一括で取得しやすく、メディアでも報じられるためステークホルダーの注目度が上がる点が特徴です。

株式譲渡は既存株主から株式を取得するだけなので、譲渡オーナーは株式売却益を得る一方、自社の資金調達には直接つながりません。

▷関連:子会社株式の譲渡とは?方法・利点と欠点・手続・税務・注意点を解説

第三者割当増資

第三者割当増資は、会社が新株を発行し特定の第三者に引き受けてもらう方法です。譲渡オーナーの持株比率は希薄化するものの、発行代金が会社に直接入金されるため、研究開発費や設備投資資金を素早く確保できます。非上場企業の資金調達策として有効であり、譲受企業は新株を手にすることで経営へ一定の関与を図りつつ、将来のリターンを見込むことができます。

株式譲渡と第三者割当増資の使い分け

株式譲渡は譲渡オーナー個人または既存株主の懐に資金が入るため、オーナーの資産流動化を図りたい局面に適しています。一方で会社自体には現金が入りません。研究開発や設備投資資金を確保したい場合は、第三者割当増資で会社に直接キャッシュを呼び込む方が理にかないます。もちろん、両者を組み合わせるミックス型も存在し、実務では目的とタイミングに応じて柔軟に設計されています。

▷関連:M&Aスキームの種類は?広義と狭義・手法の選択・事例も紹介

資本提携のメリット・デメリット

一般的な資本提携のメリットとデメリットは以下のようなものです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| シナジー創出 ・相手企業の技術・ブランド・販路と自社の強みが掛け合わさることで、新商品開発や新市場開拓を少ないリスクで実現できる 経営独立性の維持 ・出資比率を調整すれば、譲渡オーナーは意思決定権を保持したまま外部資本を取り込み、譲受企業は必要以上の経営干渉を避けられる 経営リスクの軽減 ・設備投資や海外展開など大規模プロジェクトで想定されるリスクを、資本を通じて分散できる 資本基盤の強化 ・財務体質が厚みを増すことで信用格付けが向上し、追加融資や社債発行が有利になる ・大手との提携でブランドイメージが高まり、採用や販路拡大でも好影響が期待できる | 経営方針の対立リスク ・提携後に戦略方向が一致しなくなれば、株式を持ち合うがゆえに解消が難航し、意思決定のスピードが鈍る 干渉の可能性 ・出資比率が少ない場合でも、重要事項で意見を求められる場面は避けられない ・譲渡オーナーが”自由に舵を切る”という感覚は薄れる シナジー未達の恐れ ・期待値ばかり先行し、実務が伴わなければ「結局何も変わらなかった」という事態に陥る 資金負担の増大 ・将来提携を解消する際には株式買戻しが必要となり、多額のキャッシュアウトが発生する ・提携先が経営不振に陥った場合、保有株の評価損や追加支援が生じる可能性もある |

メリットとデメリットは表裏一体

シナジー強化や資本増強は一見すると魅力的ですが、裏を返せば「相手と運命共同体になる」ということでもあります。提携後に想定外の市場変動が起こり、相手企業が業績不振に陥った場合、自社も財務面で揺さぶられるリスクがあるのです。金銭的な損失だけでなく、レピュテーションリスクにも注意が必要です。提携先の不祥事が報じられれば、自社ブランドも少なからず影響を受けるでしょう。こうした“光と影”を踏まえ、慎重な検証とシナリオ分析が欠かせません。

▷関連:M&Aの経営統合|合併や資本提携との違い・メリットとデメリット

資本提携を成功させる進め方

資本提携は契約書に署名すれば終わりではありません。目的を定め、提携先を選び、範囲や出資比率を詰め、合意内容を文書に落とし込む――この一連のプロセスが歯車のようにかみ合って初めて、安定した協力関係が動き出します。

1 目的の明確化

まず「なぜ資本提携を選ぶのか」を社内で言語化します。新規市場参入か、技術力強化か、資金調達なのか。原文が示す通り、目的があいまいなままでは提携の方向性がぶれ、最適なパートナー選びさえ困難になります。自社の課題を棚卸しし、資本提携以外の選択肢では解決できないかを検証したうえで、「提携後に到達したい具体的なゴール」を持つことが出発点です。

2 提携先企業の選定

候補企業をリストアップしたら、財務状況、技術力、経営理念、成長余地を多面的に評価します。参考記事にもある通り、複数社を比較し、自社の戦略目標に最も寄与する企業を選ぶには時間と労力を惜しめません。専門家の助言を受け、デューデリジェンスで数字と実態を照合する姿勢が成否を左右します。

3 出資比率と提携範囲の決定

資本提携の肝は「どこまで踏み込むか」です。議決権の3分の1未満に抑えるのか、あるいは子会社化を視野に入れるのか。出資比率は経営権とリンクするため、双方が納得できるラインを探ります。提携範囲については、共同開発、設備共有、販売チャネル統合など、協業項目を粒度高く定義しておくほど実行段階での混乱を防げます。

4 資本提携契約の締結

契約書は提携の設計図です。参考情報が挙げるように、提携の目的、期間、役割分担、収益配分、秘密保持などを網羅するほか、将来的なイレギュラーを「協議事項」として明文化しておくと安心です。

契約書に盛り込むべき主要項目

- 契約の目的と背景

- 具体的な業務内容・責任分担

- 出資比率と株式の取扱い

- 期間・スケジュール

- 収益配分・費用負担

- 表明保証・秘密保持

- 解消時の株式買戻し方法

5 資本提携実行後のフォロー

提携開始後は「シナジーが創出されているか」を定期的に確認します。業務進捗やKPIを共有し、必要に応じて契約の再協議を行うことが、デメリットで触れた“対立リスク”の低減につながります。

▷関連:「中小企業には友好的M&A」の理由・敵対的買収との違い・手法とは

みつきコンサルティングが仲介した資本提携の事例

みつきコンサルティングは、これまで500件を超えるごM&Aを支援してまいりました。公認会計士・税理士ら専門家チームが、完全成功報酬制で支援した成約事例から、資本提携(M&A)の事例をご紹介します。

コロナ禍の破談を乗り越え従業員重視企業と資本提携

譲渡企業:自動車整備(売上約3億円)

譲受企業:自動車販売(売上約100億円)

スキーム:株式譲渡

父創業の地域密着型整備工場が、後継者不在と業界の電子化・人材不足を背景に、コロナ禍での破談を経て従業員のキャリアパスを重視する企業への譲渡を実現。

30年の字幕技術が映画館運営会社と資本提携し成長へ

譲渡企業:字幕吹替制作(売上約4億円)

譲受企業:映画映像制作(売上約172億円)

スキーム:株式譲渡

創業30年の字幕・吹替制作会社が、国内映像市場縮小と海外配信シフトを背景に、映画館チェーン展開企業への譲渡で制作から上映までの一貫体制を構築し、海外展開。

上記は当社のM&A仲介実績のほんの一部です。様々な業界・規模の成約事例を下記のページでご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

その他の資本提携の事例

ニュースにもなった幾つかの大企業同士の資本提携の事例を紹介します(当社は非関与)。これら以外にも、これまで無数の資本提携が行われています。

ニトリとエディオンの資本提携

家具大手ニトリが2022年にエディオンへ10%出資した事例は、家電分野の販売拡大とブランド力向上を狙った好例です。両社は互いの強みを持ち寄り、資本提携でシナジーを実証しました。

日本郵政と楽天の資本業務提携

2021年、日本郵政が楽天へ約1,500億円を投資した事例では、物流DXを共同で推進する狙いが一致しました。資本と業務の両面で結束を強めることで、デジタル化のスピードを加速させました。

事例に学ぶ共通ポイント

- 目的と期待効果が双方で一致している

- 出資比率が独立性を損なわない水準に設計されている

- 提携後の具体的な協業計画が策定されている

M&Aの専門家として、中小企業のオーナー経営者様や譲受企業のM&Aご担当者様向けに、M&Aにおける資本提携に関するよくあるご質問とその回答をまとめました。

▷関連:近年のM&A事例|最近の有名な事例・中小企業の成功事例も紹介

資本提携とM&Aのまとめ

資本提携は、独立性を守りながら資本を取り込み、シナジーを創出できる有力な成長戦略です。しかし、目的があいまいなまま進めれば経営干渉やリスク負担が表面化します。本記事で示した手順を踏まえ、目的設定、提携先選定、出資比率、契約条項を慎重に設計し、提携後のフォローを徹底することで、持続的な成長を掴み取りましょう。

当社は、みつき税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の業歴があり、中小企業M&Aに特化した実績経験が豊富なM&Aアドバイザー・公認会計士・税理士が多く在籍しております。M&Aをご検討の際は、みつきコンサルティングにご相談ください。

完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >

著者

- 事業法人第三部長/M&A担当ディレクター

-

宅食事業を共同経営者として立ち上げ、CFOとして従事。みつきコンサルティングでは、会計・法務・労務の知見を活かし、業界を問わず、事業承継型・救済型・カーブアウト・MBO等、様々なニーズに即した多数の支援実績を誇る。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上

監修:みつき税理士法人

最近書いた記事

2026年2月8日M&Aの増加理由と背景は?今後の中小企業の会社売却の見通しも解説

2026年2月8日M&Aの増加理由と背景は?今後の中小企業の会社売却の見通しも解説 2026年2月8日M&Aのトレンドは?業界別に日本企業の今後の予測を解説

2026年2月8日M&Aのトレンドは?業界別に日本企業の今後の予測を解説 2026年2月8日M&A市場の規模・動向は?日本での件数推移・今後の展望を解説

2026年2月8日M&A市場の規模・動向は?日本での件数推移・今後の展望を解説 2026年2月7日M&Aニーズの高い人気の業種6選!業界別の動向・成約事例も紹介

2026年2月7日M&Aニーズの高い人気の業種6選!業界別の動向・成約事例も紹介