事業承継は、企業の存続と発展にとって極めて重要な経営課題です。しかし、誰に事業承継の相談をすれば良いか、その選択に迷う経営者は少なくありません。最適な相談相手を選ぶことは、事業承継の成功を大きく左右します。本記事では、事業承継の相談先としてどのような専門家がいるのか、そして相談先を選ぶ際の重要なポイント、さらには円滑な事業承継を実現するための相談の流れまで、詳しく解説いたします。

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」。そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績にもとづく無料相談でお応えします。本格的な検討前の情報収集だけでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。

> みつきコンサルティングにM&A仲介を無料相談する|税理士法人グループ

中小企業における事業承継の現状

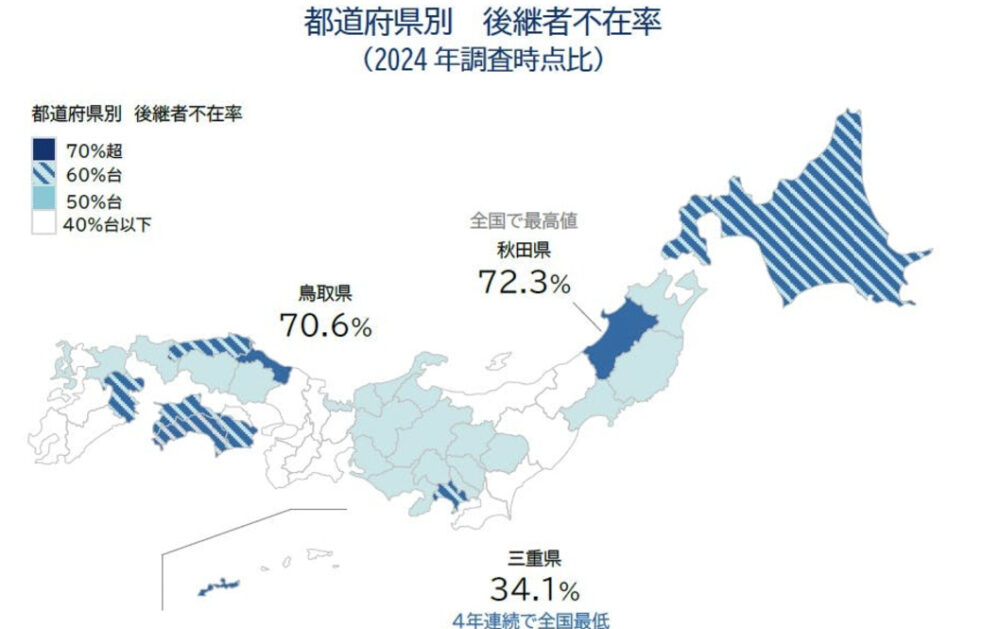

近年、多くの中小企業で経営者の高齢化が進み、後継者不在の問題が深刻化しています。帝国データバンクが2024年11月に公表した全国企業「後継者不在率」動向調査(2024年)によると、全国の後継者不在率は52.1%でした。

調査年により多少の増減はありますが、全国平均では5~6割程度で推移しています。一方で、地域別に見ると、後継者不在率には高低があり、不在率が高いところでは60~70%代になっています。

後継者不在問題の深刻さ

後継者が見つからない場合、廃業を余儀なくされる企業も少なくありません。これは、長年培ってきた技術やノウハウ、そして従業員の雇用が失われることを意味します。このような状況を回避し、事業を次世代へ引き継ぐためには、事前の準備と適切な事業承継 相談が不可欠です。

事業承継の選択肢の多様化

事業承継には、「親族内承継」と「親族外承継」の2系統あり、親族外承継は社内承継(従業員承継)と第三者承継(M&A)に分けられるため、計3つの方法があるということになります。後継者候補がいるかいないか、またどのような承継を望むかによって、最適な相談先や進め方は大きく異なります。オーナー経営者が抱える様々な事情に応じた的確なアドバイスを得るためにも、信頼できる専門家への相談が求められます。

▷関連:事業承継とは何か|誰に何を承継する?後継者問題と失敗例・成功方法

事業承継の相談相手の種類

事業承継の相談先は多岐にわたりますが、それぞれの機関には得意分野と特性があります。ご自身の状況に合わせて、最も適切な事業承継 相談先を選ぶことが成功への第一歩です。

公認会計士・税理士:最も身近な相談相手

顧問として長く会社の財務や税務に携わっている公認会計士や税理士は、事業承継の相談先として最も選ばれることが多い専門家です。会社の成り立ちや経営者の考え、家族構成まで深く理解しているため、親身になったアドバイスが期待できます。

財務・税務の専門家としての強み

公認会計士や税理士は、事業承継における企業価値評価や、事業承継税制を含む税金対策に関して専門的なサポートを提供できます。事業を承継する際に発生する税負担を軽減するための戦略は、経営者の手取確保に直結します。

▷関連:事業承継税制とM&Aの関係|要件・手続・メリットとデメリット

第三者承継の経験不足に懸念

しかし、公認会計士や税理士は必ずしも親族外承継の専門家であるとは限りません。親族内承継の経験は豊富でも、従業員や第三者への事業省益に関する知見が乏しい専門家が多いです。この点を念頭において、相談すべきでしょう。

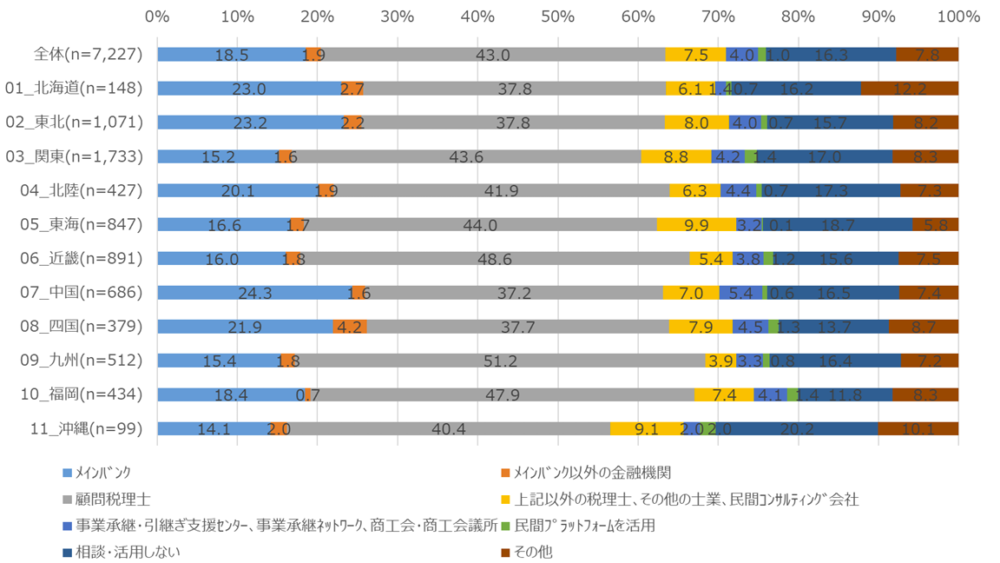

相談相手は税理士・公認会計士が最多

金融庁が2023年6月に公表した「金融機関の取組みの評価等に関する企業アンケート調査」では、事業承継を相談する相手についてのアンケートが紹介されています。それによれば、最も多い相談先は顧問税理士で43.0%です。これには税務業務主体の顧問会計士も含んでいると思われます。次にメインバンクが18.5%と続いています。傾向として、これまでの付き合いを通して信頼できる相手に相談するケースが多いといえるでしょう。

事業承継の相談相手(地域別)

コンサルティング会社:総合的な課題解決をサポートする機関

事業承継に強いコンサルティング会社は、専門的な視点から会社の状況に合わせた具体的なアドバイスを提供し、事業承継の悩みを丸ごと解決できる点が特徴です。

計画策定から承継後の経営まで

事業承継コンサルティング会社は、事業承継計画の策定、後継者の選定と育成、さらには承継後の経営サポートまで一貫して対応できます。特に「何から始めればいいかわからない」という経営者にとって、頼りになる相談相手となるでしょう。

料金体系の多様性

事業承継コンサルティング会社によって料金体系は様々であり、依頼内容によっては高額になる可能性もあります。実績・経験やバックボーンが不明な会社も少なからずあるため、事前に報酬体系を明確に確認し、信頼できる会社を選ぶことが大切です。

▷関連:事業承継コンサルティングとは?必要資格・支援機関一覧・報酬など

金融機関:資金面と地元ネットワークに強い

地方銀行や信用金庫などの金融機関も、事業承継に関する有効な相談先です。特に普段から取引のある金融機関であれば、自社の財務状況をよく把握しており、相談しやすいと感じる経営者も多いでしょう。

融資と専門家紹介のメリット

金融機関は、事業承継に必要な資金調達の相談に乗れるだけでなく、他の取引先とのネットワークを活かして適切な専門家を紹介してくれる可能性があります。

自行利益優先の提案に留意

一方で、金融機関は融資や金融商品の販売も事業の一部であるため、事業承継と関係のない商品まで勧められる可能性も考慮に入れる必要があります。自社にとって本当に必要な提案かどうかを自身で見極めることが大切です。

▷関連:事業承継融資の種類は?メリットとデメリット・利用手続の流れ

弁護士・司法書士:法務面のアドバイザー

弁護士や司法書士は、事業承継における法務面でのサポートを提供する専門家です。特に、複雑な契約書の作成やチェック、相続トラブルの防止と解決など、法律が絡む手続においてその専門性が発揮されます。

法的手続とトラブル回避

事業承継では、株式の譲渡や登記変更など、多くの法的な手続が伴います。弁護士や司法書士は、これらの手続を滞りなく進めるための的確なアドバイスを提供し、将来的なトラブルを未然に防ぐ上で重要な役割を担います。相続対策を同時に進めたい場合にも、弁護士・司法書士への相談は有効です。

高額な費用とバランス感覚

一方で、弁護士の相談料は一般的に高額になる傾向があります。また、依頼者の利益最大化を徹底するため、親族・従業員・金融機関など多様な利害の“落としどころ”を探る調整役には向かない場合があります。司法書士は登記手続に特化しており、弁護士よりも費用を抑えられる場合が多いですが、相続トラブルには対応できません。

M&A仲介会社:第三者承継の専門機関

M&A仲介会社は、企業の合併や譲受を通じて事業を承継するM&Aに特化した専門家集団です。特に第三者承継を検討している場合、M&A仲介会社への事業承継 相談は非常に有効な選択肢となります。

豊富な買い手ネットワーク

社歴の長いM&A仲介会社は、M&Aに関する豊富な実績と専門的なノウハウを蓄積しています。複雑な手続や交渉、最適なマッチングまで、M&Aプロセス全体を総合的にサポートしてくれます。第三者承継で最も大事なお相手候補探しに関しては、実績が豊富なM&A仲介会社であれば、全国の買い手を知っていますので、専門機関のなかでも群を抜いています。

M&A前提で話が進む可能性

ただし、M&A仲介会社に依頼すると、M&Aを行うことを前提に話が進む傾向がある点には注意が必要です。経営者が「本当にM&Aが最善の選択なのか」を十分に検討した上で、相談を進めましょう。

事業承継・引継ぎ支援センター:公的な無料相談窓口

事業承継・引継ぎ支援センターは、国が設置する公的機関であり、全国47都道府県に設置されています。無料で事業承継に関する幅広い相談を受け付けてくれるため、気軽に相談したい場合に適しています。

幅広い相談と専門家紹介

このセンターには、銀行OB等が在籍しており、事業承継計画の策定支援やM&Aのマッチング支援、そして各種専門家の紹介も行っています。事業承継の初期段階で全体像を把握したい経営者にとって、心強い存在です。

センターごとの支援の質の差

センターに相談を持ち込んだ場合、その出口が第三者承継(M&A)となることは少なくないですが、条件交渉や仲介はセンター自身は行わず別途仲介会社等への依頼が必要、外部専門家の支援は有料になる場合があるなど、一貫支援でなく時間・手間が増える恐れがあります。センターは小規模企業向けとの声もあり、ご自身のニーズに合った支援が受けられるかを事前に確認することが望ましいでしょう。

商工会議所:地域密着型の相談窓口

商工会議所も、事業承継に関する有効な相談先の一つです。全国各地に設置されており、特に中小企業の事業承継に関する相談を積極的に受け付けています。

無料相談と地域専門家との連携

商工会議所は、事業承継やM&Aに関する無料相談を提供しており、会員であればさらに多くのサービスを利用できます。また、地域に根ざした専門家を紹介してくれるため、地元のネットワークを活用したい経営者にはメリットがあります。

M&A支援経験の浅さ

ただし、商工会議所は事業承継の基本的な進め方や専門家紹介が中心であり、M&Aよる事業承継に関する専門知識はM&A仲介会社ほど深くありません。具体的なM&Aの手続や交渉については、専門のM&A仲介会社への相談が必要になるでしょう。

事業承継の相談相手を選ぶポイント

事業承継を成功させるためには、相談先選びが非常に重要です。以下のポイントに留意して、最適な事業承継 相談先を見つけましょう。

豊富な実績と専門知識が不可欠

事業承継は複雑な手続が多く、親族内承継、社内承継、M&Aなど、方法によってスキームが大きく異なります。そのため、自社の状況に合わせた適切なアドバイスを提供できる、事業承継に関する豊富な解決実績を持つ相談先を選ぶことが大切です。

他専門家との連携体制の重要性

事業承継には、法務、税務、財務など、多岐にわたる専門知識が必要です。選んだ相談先が、他の分野のプロと強固な連携体制を築いているかを確認することは重要です。これにより、発生しうる様々な問題に包括的に対応できるようになります。

担当者との相性も大事

事業承継は通常1年から5年程度の期間がかかる長期的なプロセスです。この長い道のりを共に歩む担当者との相性は、手続や交渉のスムーズな進行に直結します。円滑なコミュニケーションが取れて、経営者の想いに寄り添える、最適な方法を共に考えてくれる担当者を選ぶことが、安心して事業承継を進める上では重要です。

▷関連:事業承継アドバイザリーとは?役割・依頼メリット・選び方・資格

報酬体系の明確さと無料相談の活用

事業承継の相談先では、様々な報酬体系が設定されています。報酬体系が不明瞭な相談先はトラブルの原因となることがあるため、事前に確認することが大切です。また、初回無料相談を提供している機関も多いため、これを活用して複数の相談先を比較検討し、専門家の考え方や対応方針を確認することをお勧めします。

中小企業のオーナー経営者が事業承継を専門家に相談する際の費用は、親族内承継と親族外承継で異なる傾向があります。以下に両者の費用感について説明します。

▷関連:事業承継にかかる費用|承継先による違い・税金・コンサル・弁護士等

親族内承継の費用

親族内承継の場合、一般的に以下のような費用が発生します。いずれの場合も、企業の規模や事業の複雑さ、承継の方法によって費用は大きく変動します。

- 初期相談料:多くの専門家は初回相談を無料で提供しています。これは事業承継の全体像を把握するためのものです。

- 事業承継計画の策定費用: 専門家が詳細な事業承継計画を立案する場合、50万円から数百万円程度かかることがあります。

- 税務対策費用: 相続税や贈与税の対策を立てる際の費用で、案件の複雑さによって数十万円から数百万円程度が一般的です。

- 法務関連費用: 株式の移転や会社の組織変更などに関する法務サービスで、数十万円から数百万円かかることがあります。

▷関連:親族内での事業承継|手順・方法・メリットとデメリット・株式譲渡

親族外承継の費用

ここでは第三者承継を念頭に考えます。社内承継(従業員承継)の場合は、上記の親族内承継に近いイメージになります。

第三者承継(M&A)の場合、上記の費用に加えて、以下のような費用が発生します。事業承継先の選択を広く考えず、親族内承継(及び社内承継)の選択肢がない、第三者承継に絞って委託する場合には、以下の費用のみが発生します。

- M&A仲介手数料: 第三者への譲渡の場合、成功報酬として成約金額の3%から5%程度の手数料がかかることがあります。最低手数料は500万円~2,000万円程度が多いです。これ以外に着手金や中間金等が生じる場合もあるため確認が必要です。

- 契約書の作成・チェック費用: 複雑な契約が必要な場合で、顧問弁護士等に相談するときは、数十万円~100万円程度の費用がかかる可能性があります。

なお、デューデリジェンス費用( 企業価値評価や財務調査のための費用)は、通常200万円から1000万円程度かかることが多いですが、これは譲受企業が負担します。

▷関連:事業承継とM&Aの違い|比較表・準備と流れ・メリットとデメット

事業承継の相談の流れと注意点

事業承継をスムーズに進めるためには、計画的なアプローチが欠かせません。適切な手順を踏むことで、効果的な事業承継が実現します。

問題点や悩みの明確化

まず、経営者ご自身の現状を把握し、事業承継における課題や不安を明確に整理することが重要です。何が問題で、何を解決したいのかが不明瞭なままでは、相談先も具体的な方向性を見出しにくく、効果的な提案ができません。事業承継で達成したい目的を明確にすることで、より具体的な事業承継プランの策定へと繋がります。

相談先の選定と情報共有

自社の課題が整理できたら、次に最適な相談相手を決定します。各相談先の得意分野を理解し、ご自身のニーズに合った専門家を選ぶことが肝心です。相談先が決定したら、綿密な情報共有を行い、事業承継の対策や解決策の提案をしてもらいましょう。

セカンドオピニオンの検討

一つの相談先からの意見だけでなく、複数の専門家からセカンドオピニオンを聞くことも有効な手段です。特に、第三者承継の場合、M&A仲介会社の担当者の変更や提示された条件と実際の進捗に乖離があるケースも珍しくありません。第三者の客観的な意見を取り入れることで、より確実な判断を下し、必要であれば相談先の変更も視野に入れるべきでしょう。

補助制度等の活用

国を挙げて事業承継を後押しする動きが活発化しており、経営承継円滑化法や補助金などの支援制度が用意されています。これらの制度を上手に活用することで、事業承継にかかる費用や手間を軽減できる可能性があります。利用可能な支援制度について、専門家に確認してみましょう。

▷関連:経営承継円滑化法とは?事業承継への活用メリット・注意点を解説

▷関連:事業承継・M&A補助金|25年8月22日から12次公募の申請開始

▷関連:事業再構築補助金と事業承継|M&Aでの利用・採択のポイントとは

第三者承継(M&A)の相談相手

親族内や社内に後継者がいない場合、M&Aによる第三者承継は有力な選択肢となります。実際、中小企業のM&Aは増加しています。

M&A仲介会社・マッチングサイトの利用

M&Aによる事業承継を検討する際には、M&Aに関する専門知識と豊富な実績を持つM&A仲介会社、またはM&Aマッチングサイトの利用が最も効果的です。これらの専門家は、譲受企業の選定から交渉、契約手続まで、M&Aプロセス全体を一貫してサポートしてくれます。

最適な譲受企業とのマッチング

M&A仲介会社は、独自のネットワークや企業データベースを保有しており、譲渡オーナーの希望条件に合う譲受企業を効率的に見つけ出すことが可能です。これにより、より良い条件での事業承継が期待できます。

M&Aプロセス全般のサポート

M&Aにおけるデューデリジェンス、企業価値評価、契約書作成、さらにはPMI(譲受後統合)に関する相談まで、M&A仲介会社は幅広いサポートを提供します。譲渡オーナーが安心して事業承継を進められるよう、経験豊富なM&Aアドバイザーが伴走してくれるでしょう。

なお、M&Aマッチングサイトは、相手探しが中心で、支援に差があり、交渉や書類づくりを自分で進める場面が多いです。情報が広がるリスクや、相手探しに時間がかかることもあり、ある程度M&Aに慣れた方に向いているサービスと言えるでしょう。

代表的なM&A仲介会社の紹介

M&A仲介会社は多数存在しますが、ここでは代表的な機関を紹介します。ここでの選定基準は、豊富なM&A仲介の実績があり、かつM&A以外の選択肢(親族内承継、社内承継)を含めた総合的な事業承継支援が可能と思われること、です。

| 社名 | 会社概要 |

|---|---|

| みつきコンサルティング株式会社 (本社:東京都新宿区) https://mitsukijapan.com/ | 会計事務所系のM&A仲介会社としては国内最大級です。税理士法人グループを母体としており、公認会計士や税理士などの専門家チームが親族内承継から第三者承継まで、あらゆる選択肢に対応可能です。企業価値算定から後継者育成まで一貫したサポートを提供し、初期相談は無料で受け付けているため、幅広い事業承継に対応しています。 |

| かえでファイナンシャルアドバイザリー株式会社 (本社:東京都千代田区) https://www.kaedefa.com/ | 独立系のM&A仲介・コンサルティングとして、事業承継から事業再生・MBO・スポンサー探索まで幅広いスキームに対応し、FAとして実行まで伴走します。売り手・買い手双方の課題整理、財務分析、スキーム比較、事業計画作成や補助金申請支援など実務面の支援事例が豊富です。各業界の成約・再生事例を多数蓄積し、「まずは相談」から具体的な実行支援へつなげる体制が整っています。 |

| クレジオ・パートナーズ株式会社 (本社:広島県広島市) https://cregio.jp/ | 中国・四国を中心に地域企業のM&A・資本政策を支援し、地域と首都圏のネットワークを活かして候補探索から資本提携・事業承継まで一気通貫で対応します。エクイティ・デッド両面のファイナンスに強みを持ち、担当者が相談から実行支援まで伴走する「やりきる力」を掲げています。直近3年でコンサル110件・年300件超の相談実績と、警備・食品・医療・建設など多様な事例が信頼の裏付けです。 |

よくある質問|事業承継の相談相手に関するFAQ

事業承継は複雑な手続を伴うため、適切な専門家への相談が成功の鍵となります。以下のよくある質問を参考に、最適な相談先を見つけてください。

最初の相談先として最も多いのは顧問税理士や公認会計士です。既に会社の内情を知っているため気軽に相談でき、基本的な情報提供が可能です。ただし、事業承継の専門知識を持つとは限らないため、本格的なサポートが必要な場合は事業承継専門機関への相談をお勧めします。無料相談を活用して複数の相談先を比較検討することも大切です。

公的機関である事業承継・引継ぎ支援センターや商工会・商工会議所は相談料無料です。民間の税理士や弁護士は初回相談無料の場合が多く、継続依頼時に費用が発生します。M&A仲介会社は着手金、月額報酬、成功報酬の組み合わせが一般的ですが、完全成功報酬の会社も増えています。相談段階では費用を抑えて情報収集することをお勧めします。

公的センターは無料で中立的なアドバイスが得られるため、最初の相談先として適しています。事業承継・引継ぎ支援センターは専門知識を持つ国の機関で、幅広いサポートが可能です。民間は実務的で迅速な対応が期待できますが費用がかかります。まず公的センターで基本情報を収集し、具体的な手続きに入る段階で民間の専門家に依頼するという段階的なアプローチを検討しましょう。

税理士・公認会計士等の士業専門家には業法上の守秘義務があるため、相談内容の秘密は厳格に守られます。M&A仲介会社では匿名での初期相談も可能で、会社名を伏せたまま基本条件での買手候補探索ができます。ただし、詳細な検討段階では情報開示が必要になります。初回相談時に秘密保持契約(NDA)の締結を求めることで、より安心して相談できます。従業員や取引先への情報漏洩防止についても、相談時に確認しましょう。

親族内承継は従業員や取引先に受け入れられやすく、準備期間を長く取れる利点があります。第三者承継(M&A)は後継者不足を解決でき、譲渡オーナーは売却益を得られます。選択基準は、適任な親族がいるか、会社の成長性、オーナーの引退後の希望などです。迷う場合は、複数の専門家から意見を聞き、シミュレーションを作成して比較検討することをお勧めします。段階的に検討することも可能です。

承継予定の3年から5年前から相談を始めることが理想的です。親族内承継では後継者育成に時間が必要で、第三者承継でも買手探索や条件交渉に6か月から12か月を要します。早期相談により、事業価値向上や税務対策、後継者育成などの準備時間を確保できます。60歳を過ぎたら本格的に検討を開始し、遅くとも65歳までには具体的な行動を起こすことが重要です。

地方でも良い承継相手を見つけることは可能です。地域密着型の金融機関や商工会議所は地元企業のネットワークを持ち、地域に根ざした買手候補を紹介できます。全国展開するM&A仲介会社なら都市部の買手候補も含めた幅広い選択肢を提供します。地方企業特有の価値(地域ブランド、特殊技術、優良顧客基盤)を正しく評価してくれる専門家を選ぶことが成功の鍵です。

事業承継税制により、一定要件下で贈与税・相続税の納税が猶予・免除されます。親族外承継でも適用可能な場合があります。また、事業承継・M&A補助金により設備投資や専門家費用の一部補助が受けられます。補助金申請には期限があるため、早めの情報収集が重要です。税理士や公的支援機関に相談し、自社が利用可能な制度を確認しましょう。適用要件は頻繁に変更されるため最新情報の確認も必要です。

従業員への告知は承継方針が固まった段階で、段階的に行います。まず幹部から説明し、一般従業員には承継手続が本格化する段階で(M&Aの場合は成約直後に)告知するのが一般的です。取引先には契約締結後や承継直前のタイミングが適切です。早すぎる告知は不安や混乱を招く恐れがあり、遅すぎると信頼関係に影響します。告知方法や時期について専門家と相談し、丁寧な説明と安心材料の提示を心がけることが重要です。

M&Aでの価格は主に年間利益の3~5倍程度が目安となり、純資産価値、収益性、成長性、シナジー効果などを総合的に評価して決まります。交渉により、譲渡価格だけでなく、従業員の雇用維持、引継ぎ期間、経営者の処遇なども調整可能です。専門家による適正な企業価値評価を基に、複数の候補と比較交渉することで有利な条件を獲得できます。親族内承継・社内承継の場合には、税務上の株価(純資産価額など)を採用することが一般的です。

事業承継の相談相手のまとめ

事業承継は、経営者にとって避けては通れない重要な経営課題であり、その成功は企業の将来を大きく左右します。適切な事業承継の相談相手を選ぶことが、複雑なプロセスを円滑に進めるためのキーポイントになります。

当社は、みつき税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の業歴があり、中小企業のM&Aに特化した実績経験が豊富なM&Aアドバイザー・公認会計士・税理士が多く在籍しております。事業承継の課題解決は、みつきコンサルティングにご相談ください。

完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >

著者

- 事業法人第三部長/M&A担当ディレクター

-

宅食事業を共同経営者として立ち上げ、CFOとして従事。みつきコンサルティングでは、会計・法務・労務の知見を活かし、業界を問わず、事業承継型・救済型・カーブアウト・MBO等、様々なニーズに即した多数の支援実績を誇る。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上

監修:みつき税理士法人

最近書いた記事

2026年2月8日M&Aの増加理由と背景は?今後の中小企業の会社売却の見通しも解説

2026年2月8日M&Aの増加理由と背景は?今後の中小企業の会社売却の見通しも解説 2026年2月8日M&Aのトレンドは?業界別に日本企業の今後の予測を解説

2026年2月8日M&Aのトレンドは?業界別に日本企業の今後の予測を解説 2026年2月8日M&A市場の規模・動向は?日本での件数推移・今後の展望を解説

2026年2月8日M&A市場の規模・動向は?日本での件数推移・今後の展望を解説 2026年2月7日M&Aニーズの高い人気の業種6選!業界別の動向・成約事例も紹介

2026年2月7日M&Aニーズの高い人気の業種6選!業界別の動向・成約事例も紹介