会社を売却する際の価格相場とは、企業価値や株価水準の影響を受けて決まる目安です。本記事では、会社売却の相場観、売却益の計算、税金、主要な評価手法をやさしく解説します。

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」

そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績にもとづく無料相談でお応えします。本格的な検討前の情報収集だけでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。

> みつきコンサルティングにM&A仲介を無料相談する|税理士法人グループ

会社売却の相場と企業価値の全体像

会社売却の相場は、単純な「定価」ではなく、企業の価値に対する需要と供給、そして市況や株価の風向きまでが重なって形づくられます。譲渡オーナーが思い描く価格と、譲受企業が感じる価値は必ずしも一致しません。だからこそ、まずは「価値」と「相場」の違いを丁寧に切り分けることが、適切なゴール設定の第一歩です。

▷関連:会社売却とは|流れ・期間・費用・税金・相場を解説(メリット・デメリット/相談先・事例付)

相場は「目安」、株価動向も価値に影響

会社の売却価格に、車や家電のような全国一律の値段はありません。規模や特性、成長ステージ、業界の人気、周辺環境の変化、さらには株式市場の株価動向まで、価値を測る物差しは複数あります。株価が高い局面では、類似する上場企業の評価が強気になり、相対的に価値評価上の倍率(マルチプル)も上振れしやすくなります。とはいえ、それは「目安」。個社の価値は、結局のところ中身と将来性で決まります。

「お金持ちになれる」誤解と価格の現実

会社売却でまとまった資金を得ることは可能です。ただし「売れば儲かる」という短絡は危険です。売却価格は業績、事業の安定性、交渉の運び方で変わりますし、手取りは税金や費用を差し引いた後の現実の数字です。さらに、得た資金をどう活かすかで、その後の人生の価値が大きく変わります。投資、次の事業、あるいは晴耕雨読――選び方次第で景色が変わるのです。

▷関連:会社を売りたい|最短で進める準備7項目・手順・必要書類・注意点

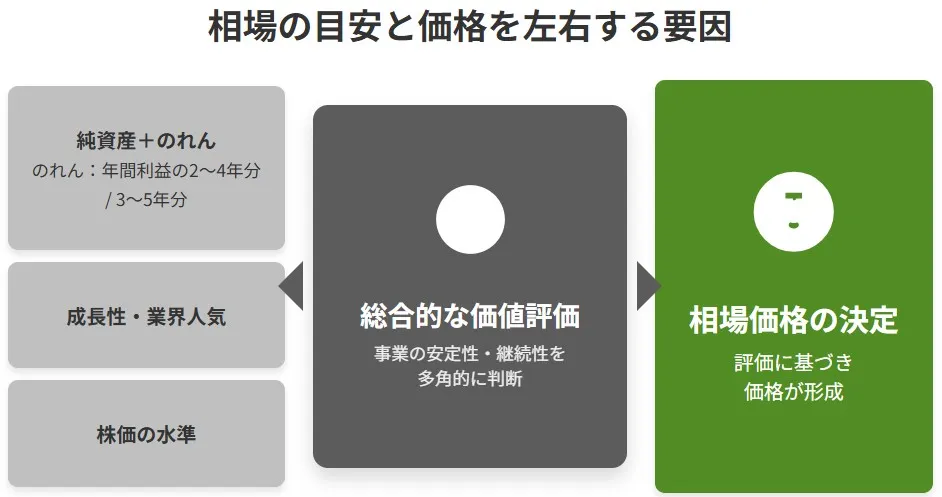

相場の目安と価格を左右する要因

値段のない市場で「相場観」を掴むには、どの指標で価値を語るかを整理することが大切です。

純資産と利益数年分の組合せという相場観

実務では、時価に置き換えた純資産に年間利益の一定年数を上乗せする考え方が用いられます。目安として「純資産+年間利益の2~4年分」、あるいは「純資産額+年間利益の3~5年分」と表現されることがあります。いずれも価値の捉え方は同系統で、利益を何年分評価するかで相場感が変化します。ここでいう「年数」は、事業の安定性や継続性という価値判断の写し鏡です。

成長性・業界人気・株価の水準が与える影響

同じ利益水準でも、成長が見込める業種や安定的な基盤を持つ企業は高めの価値がつきやすい一方、業界全体が低迷していると相場が下振れすることもあります。上場市場の株価が堅調だと、類似会社比較のマルチプルが高まり、未上場の価値評価にも追い風が吹くことがあります。反対に、株価が軟調な局面では、評価の基準が引き締まることもあります。

▷関連:創業者利益とは?IPOとM&Aの比較・非上場企業でEXIT時の税金

中小企業で使われる主な評価方法

企業価値を測る定規はひとつではありません。複数のレンズで覗くことで、相場観のブレを抑えます。

時価純資産法(のれん付き)

中小企業の現場で頻繁に使われるのが、年倍法(年買法)とも呼ばれる時価純資産法です。ある時点の試算価値を時価で見積もり、負債を差し引いた時価純資産に、のれん代を上乗せして株式価値を求めます。直感的で客観性があり、譲渡オーナー側にも理解しやすい方法です。

のれんの考え方と年数目安

のれんは、ブランド力や技術力、顧客関係などの無形の価値を、将来の利益で何年分評価するかという考え方です。将来利益は、営業利益を用いることが多いですが、税引後利益やEBITDAなどの指標が用いられることもあります。黒字を前提に、過去3年の平均営業利益を基礎に2~5年分を上乗せするのが目安です。価値の中心は、将来どれだけ利益を生むかという現実的な見通しにあります。

類似会社比較法

譲受企業側の根拠としてよく用いられるのが、類似会社比較法(マルチプル法)です。事業内容や規模が近い上場企業を複数選び、その経営指標と比較して売却対象の価値(株価換算の倍率=マルチプル)を当てはめます。ここで上場市場の株価の影響は大きく、株価水準が高いほど、同じ利益でも評価値(マルチプル)が高く出やすい傾向があります。

EBITDAをどの時点で見るか

EBITDAを直近実績でとるのか、過去平均でならすのか、事業計画値を採るのかで、価値は大きく変わります。市場・製品・サービス・組織の変化を丁寧に評価し、どの収益が将来の実際の収益になりそうかを見極めることが、市場株価から価値へと橋渡しする重要な作業です。

DCF法

DCF法( ディスカウント・キャッシュ・フロー法)は、将来のフリーキャッシュフローを割引いて現在価値を求め、その上で非事業用資産を加算して企業価値を算出し、純有利子負債を差し引いて株式価値に落とし込みます。数式は難解に見えても、要は「将来の稼ぐ力」を現在の価値に直す手法です。

相場を損ねない進め方と交渉の勘所

会社売却では、交渉の準備と積み上げがそのまま売却価格に反映します。値付けの出発点は評価ですが、着地の価格は対話の質で動きます。株価が日々揺れるのと同じで、交渉の空気や材料の出し方ひとつで認識される価値は伸び縮みします。だからこそ、専門性の高いM&A仲介会社を起用して、準備は丁寧に、交渉は冷静に、進めたいところです。

企業価値を高める準備の基本

相場より高い価格を目指すなら、まず自社の価値を底上げします。財務の整理でムダな費用を削り、借入金の圧縮や経理処理の透明化で信頼性を高めます。次に、売上の安定性を示すために長期契約を増やし、顧客基盤の広がりや技術力・ブランド力といった無形の価値を強化します。こうした下支えは、評価手法が変わっても価値がぶれにくく、交渉での説得材料になります。さらに、業界の環境が良い時期や業績が上向いている局面を選ぶと、相場観と価値が重なりやすく、結果として条件が良くなりやすいです。

適切な譲受企業の探索が価格を変える

誰に買ってもらうかは、いくらで売れるかと同じくらい重要です。自社の価値を高く捉えてくれる相手、つまりシナジーが明確な相手ほど、条件は前向きになりやすいからです。同業で事業拡大を狙う企業、顧客や技術を評価する企業など、価値のツボが合う候補を複数比較し、最も良い条件を引き出します。

交渉前に決める最低条件と価値の伝え方

売却価格だけでなく、雇用の維持や事業の継続性など、譲れない条件をあらかじめ整理します。そのうえで、成長性や将来の利益見込みを具体的に説明し、価値の源泉を明確に伝えます。相手の意思決定者が「将来の姿」を描けるほど、提示価格は価値に近づきます。

専門家の活用で価値と相場のズレを縮める

初めての会社売却では専門知識と交渉経験がものを言います。実績・経験が豊富なM&A仲介会社を活用すれば、買い手探索から交渉、クロージングまでの手続を整えやすく、価値の訴求点も磨き込めます。どの専門家をパートナーにするかで、価値の映し方と相場の読みに差が出ます。

評価方法で価格が変わる

評価の物差しが変われば、見える価値も変わります。株価が指標の一部に使われる手法では、市場の水準が高い時に評価が強気になりやすく、反対に低迷局面では厳しめに出やすいという感応度もあります。だからこそ、複数手法での比較と、手法の前提条件の点検が欠かせません。

手法差で失われがちな無形の価値に注意

賃借対照表の純資産をそのまま会社の価値だとみなすと、顧客基盤や人材、ブランド、将来の利益といった無形の価値が評価から抜け落ちやすく、結果として相場より安い価格に傾くことがあります。相場観は「目安」にすぎません。手法の選び方が、手にする価格=相手方から認識される価値を大きく左右します。

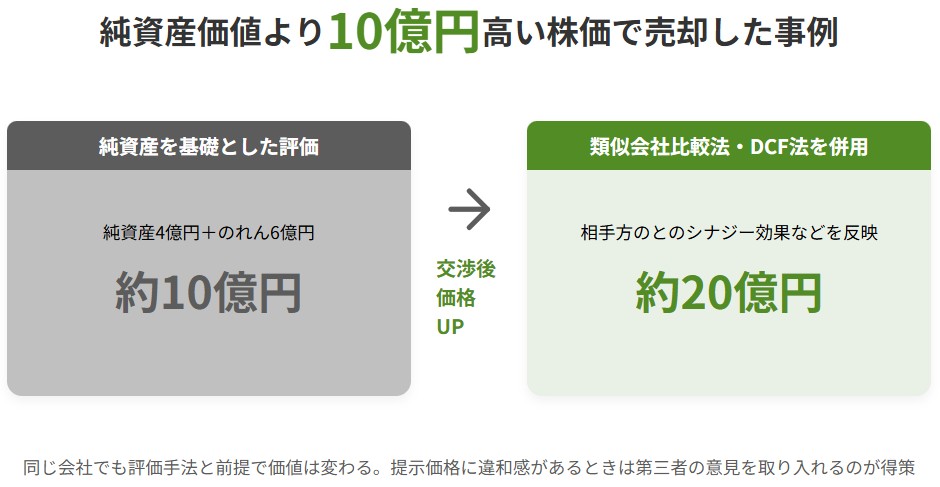

評価手法の違いで約10億円の差が出た事例

当社(みつきコンサルティング)が売主側のファイナンシャルアドバイザー(FA)に付いた案件です。業界特化で自社プロダクトを有するシステム開発会社で、純資産を基礎に置く評価は約10億円(純資産4億円+のれん6億円)でした。一方で、類似会社比較法やDCFを併用することで、株式価値は約20億円という結果となり、10億円の差が生じました。相手方との交渉の結果、最終的な譲渡価格も約20億となった事例です。

同じ会社でも、評価手法と前提、株価の当てはめ方で価値はここまで変わります。提示価格に違和感があるときは、別の手法での再評価や第三者の意見を取り入れるのが得策です。

赤字でも売却可能な価値の見つけ方

「赤字だから売れない」という固定観念は、価値を見落としているかもしれません。赤字でも、何らかの資産を保有していたり、人気の業種であれば、価値を見出せる可能性はあります。さらに、譲受企業にとってシナジーが明確であれば、赤字でも高く評価されることがあります。価値は単なる損益の一点で決まらず、「合わせて強くなる」未来像もまた価値なのです。

会社の売却益と手取り額

「相場」に加えて気になるのが、実際に手元に残る金額と思います。

税引後の手取額の計算

ここからは、価値の話から一歩進んで、具体的な計算式で整理します。

売却益の算式と株式取得費・関連費用

売却益=売却価格-(株式取得費+売却関連費用)

株式取得費は、創業期の出資など株式を得るために支払った金額を指します。売却関連費用には、M&A仲介会社への手数料などの費用が含まれます。

数値例と約20.315%の譲渡所得税

たとえば、資本金1000万円で設立した会社を1億円で譲渡し、仲介手数料が1000万円だった場合、売却益は1億円-(1000万円+1000万円)=4,400万円です。この売却益に対して、所得税15%・住民税5%・復興特別所得税0.315%を合わせた約20.315%が課税されます。結果として、税額は約1,625万円、手取りは約8,375万円となります。

▷関連:M&Aの税務|売り手・買い手の売却時の税金対策、個人法人別に解説

手取額を最大化する実務ポイント

同じ売却価格でも、以下のポイントにより手取り金額は変わります。

スキーム選択が結果を左右する

株式譲渡は、売却益に約20.315%の譲渡所得税が課税され、手続は比較的スムーズです。事業譲渡は会社の収益として法人税(約30~40%)がかかり、資産により消費税(10%)も生じます。どちらが税後の価値を大きくできるか、個別事情に合わせて検討します。

| 区分 | 課税内容 | 税率目安 | メリット | 留意点 |

|---|---|---|---|---|

| 株式譲渡 | 売却益は譲渡オーナー個人の所得として課税 | 約20.315%(譲渡所得税:所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%) | ・税率が一定で計算が明快 ・会社の契約や資産をそのまま承継できる ・手続が比較的スムーズ | ・簿外債務なども包括的に移転 ・譲受企業の審査が慎重になりやすい ・価値の説明と開示が不可欠 |

| 事業譲渡 | 売却益は会社の収益として課税 | 法人税:約30~40%対象資産に消費税10%が発生する場合あり | ・不要な負債を切り離して譲渡可能 ・価値をクリアに示しやすい ・譲受企業にとってリスクが少ない | ・契約や資産ごとに個別移転手続が必要 ・実務が煩雑 ・どちらのスキームが税後の手取り価値を最大化するかの見極めが重要 |

役員退職金の活用で税負担をコントロール

売却前に役員退職金を設定することで、譲渡企業では損金算入となり、個人では所得税の優遇が受けられます。結果として、税引後の手取り価値を押し上げられる場合があります。制度や金額の設計は慎重に行いましょう。

▷関連:M&Aでの役員退職金の活用方法|会社売却の節税スキームとは?

▷関連:退職金の税金の計算方法は?M&A時の試算・住民税・5年ルールとは

みつきコンサルティングがM&A仲介した事例

みつきコンサルティングは、これまで500件を超えるごM&Aを支援してまいりました。公認会計士・税理士ら専門家チームが、完全成功報酬制で支援した成約事例から、本記事テーマ「会社売却の価格相場」を大きく上回る価格で譲渡した事例をご紹介します。

創業30年のIT企業、技術革新の波に大手企業と連携で対応

譲渡企業:ITソフトウェア開発(売上約10億円)

譲受企業:大手IT関連企業(売上約6000億円)

スキーム:株式譲渡

創業30年の観光業界向けシステム開発会社が、デジタル変革の波と技術革新への対応を背景にM&Aを決断。長年培った顧客との信頼関係や社員の技術力、業界専門知識などの無形資産を適切に評価され、経営資源とグローバルネットワークを持つ大手IT企業グループ入りを実現。譲渡後は大型案件への参画、最新技術を活用した新サービス開発、海外展開機会の創出などシナジー効果を発揮。従業員のキャリアパス拡大や福利厚生充実により満足度も向上し、顧客からも財務基盤強化を評価される好循環を生み出した。

上記は当社のM&A仲介実績のほんの一部です。様々な業界・規模の成約事例を下記のページでご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

会社売却の相場のまとめ

会社売却の相場はあくまで目安で、最終的な売却価格は企業価値の伝え方と交渉で決まります。評価手法や株価水準への感応度を理解し、税引後の手取りという現実の価値を基準に意思決定することが大切です。準備と専門家選びで結果は変わります。

当社は、みつき税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の業歴があり、中小企業M&Aに特化した実績経験が豊富なM&Aアドバイザー・公認会計士・税理士が多く在籍しております。M&Aをご検討の際は、みつきコンサルティングにご相談ください。

完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >

著者

- 事業法人第二部長/M&A担当ディレクター

-

ヘルスケア分野に関わる経営支援会社を経て、みつきコンサルティングでは事業計画の策定、モニタリング支援事業に従事。運営するファンドでは、投資先の経営戦略の策定、組織改革等をハンズオンにて担当。東南アジアなど海外での業務経験から、クロスボーダー案件に関しても知見を有する。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上

監修:みつき税理士法人

最近書いた記事

2026年1月18日M&Aシナジー効果の評価方法|期待収益の算定と企業価値への反映

2026年1月18日M&Aシナジー効果の評価方法|期待収益の算定と企業価値への反映 2026年1月18日マイノリティ・ディスカウントとは?株価算定の仕組みと目安を解説

2026年1月18日マイノリティ・ディスカウントとは?株価算定の仕組みと目安を解説 2026年1月17日非流動性ディスカウントとは?M&Aの売却価格への影響と判例を解説

2026年1月17日非流動性ディスカウントとは?M&Aの売却価格への影響と判例を解説 2026年1月17日個人事業のM&Aでの売却は可能?相場・税金・事業譲渡の流れを解説

2026年1月17日個人事業のM&Aでの売却は可能?相場・税金・事業譲渡の流れを解説