M&Aは、企業が成長目標を達成するための重要な経営戦略のひとつです。本記事では、M&Aを経営の羅針盤として活用するメリット、進め方、そして成功のための注意点について、分かりやすく解説します。

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」。そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績にもとづく無料相談でお応えします。本格的な検討前の情報収集だけでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。

> みつきコンサルティングにM&A仲介を無料相談する|税理士法人グループ

M&Aと経営戦略|なぜ今、注目されるのか

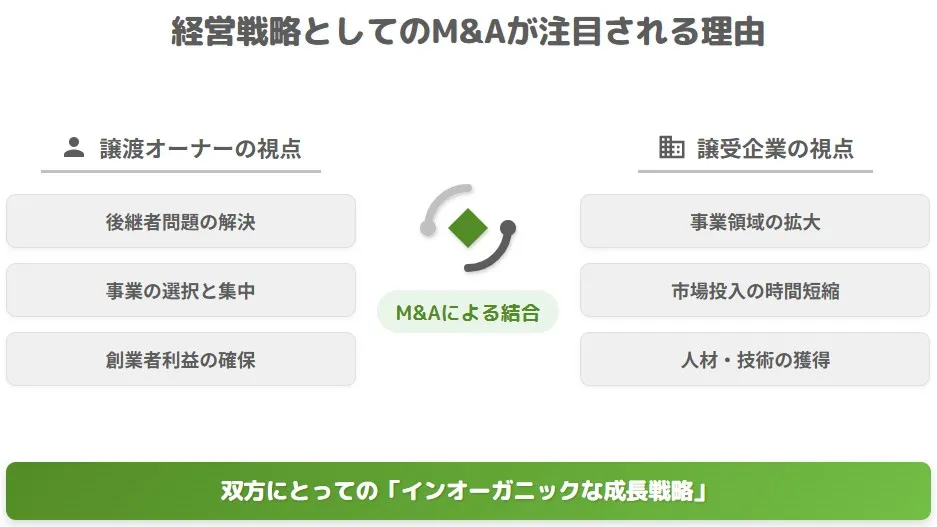

近年、M&Aは日本国内でも経営の手法として一般的になってきています。しかし、経営者にとって、会社を譲渡したり、他の会社を譲受したりする経験は、人生でそう多くはないことでしょう。M&Aは単なる売買ではなく、企業の未来を大きく左右する大切な経営判断となるのです。

M&Aは、事業成長や目標達成のために企業が展開する方針、すなわち経営のあり方そのものを映し出すものです。従来の自社の力だけで成長を目指す方法とは異なり、M&Aは時間を「買う」という考え方で、非連続的な成長を可能にします。この柔軟な発想が、現代の経営においてM&Aの存在感を高めています。

▷関連:M&Aとは|目的やメリット・デメリット、手法、流れを簡単に解説

経営者の新たな選択肢

企業が成長を目指す道のりは、一つではありません。これまで一般的だったのは、自社内のリソース(人、物、お金)を使い、時間をかけてじっくりと事業を育てていく「自力成長」という方法でした。これはオーガニックな成長とも呼ばれます。

しかし、M&Aを取り入れることで、目標達成に向けて既に実績のある他の会社を譲受し、そのリソースや事業を即座に手に入れることができます。これは「インオーガニックな成長」、あるいは「非連続な成長」とも言われ、経営に新たな選択肢をもたらします。どちらの方法を選ぶかは、企業の状況や目指す目標によって大きく変わってくることでしょう。

▷関連:オーガニック・グロースとは?M&Aによる成長戦略との違い

時間をお金で買うという発想

M&Aは、しばしば「金で時間を買う」という表現で語られます。例えば、新しい事業をゼロから立ち上げるには、技術開発、人材育成、市場開拓など、多くの時間と労力がかかります。この時間と労力を、M&Aによって既にその事業を行っている会社を譲受することで、一気に短縮できるのです。

これは、経営において非常に強力な武器となります。特に変化の激しい現代では、スピードが成功の鍵を握ることが多くあります。M&Aを活用することで、競合に先んじて市場に参入したり、新たな技術を素早く取り入れたりすることが可能になるのです。

そもそも経営とは?

M&Aを経営に活かすためには、まず「経営」とは何か、そして「経営のあり方」が企業にとってどれほど大切なのかを理解することが必要です。経営のあり方とは、日々の厳しい競争の中で、企業が目指す目的や目標を達成するためにどう進んでいくか、その全体的な方針や計画を指す言葉です。

目標達成への羅針盤

経営のあり方は、企業がどこに向かっているのか、そしてそのために何をすべきなのかを具体的に示します。これには、企業活動の基盤となる指針や、達成すべき具体的な数値目標などが含まれています。

従業員が自社の事業環境を深く理解し、自身の仕事が全体の目標にどう貢献しているのかを把握するためにも、経営のあり方の明確化は不可欠です。全員が同じ目標に向かって力を合わせることで、企業はより大きな力を発揮できます。

経営に関する戦略3つのレベル

経営のあり方は、大きく三つのレベルで考えられます。それぞれが連携し合い、企業全体の方向性を決定づけていくのです。この三つの視点があるからこそ、企業は複雑な環境変化にも対応しながら、着実に成長を目指せるのだと思います。

| 戦略レベル | 詳細内容 |

|---|---|

| レベル1: 企業全体の方向性を示す企業戦略 | ・会社全体として、どの分野で活動し、どのように成長していくのかを決めるもの ・どのような事業に資源を配分するのか、将来どんな姿になりたいのかといった、企業全体のビジョンや大きな方針をここで定める ・経営資源をどのように活用し、具体的な成長の道筋をどう描くかが非常に重要になる ・企業の根幹をなす、最も広範な視点での意思決定 ・全社戦略や成長戦略とも呼ばれる |

| レベル2: 個々の事業を強くする事業戦略 | ・企業全体の大きな方向性を受けて、それぞれの個別の事業分野でどのような活動を行うかを定めるもの ・どのような商品やサービスを提供し、どのようなビジネスモデルで展開していくのか、といった具体的な内容を決定する ・市場の動向や競合会社の分析、そして自社の強みや弱みを深く理解することが欠かせない ・個々の事業が市場で勝つための、戦術的な方針を練る大切な段階 ・事業単位での競争優位性の確立を目指す |

| レベル3: 日々の活動を支える機能戦略 | ・企業全体の方向性や個々の事業の目標を達成するために、どのような具体的な活動を行い、それをどう運営していくかを決めるもの ・日々の業務に直結する部分であり、人事、生産、販売、研究開発など、各部門の役割や目標がここで明確になる ・企業全体の方向性や個別の事業目標としっかりと連携していることが重要 ・すべてが整合性を保つことで、企業活動は滞りなく進み、設定した目標に向かって着実に歩みを進めることができる ・現場レベルでの実行計画と運営方法を定める |

変化の時代に欠かせない経営戦略

現在の世界は、グローバル化が進み、企業間の競争はますます激しくなっています。さらに、経営を取り巻く環境は、予測が難しいほど速いスピードで変化しています。このような時代だからこそ、企業がどのような成長を描くのか、そのシナリオを明確にすることが非常に大切だと感じます。

経営者は、自社の強みや特性を深く理解した上で、事業の方向性を迅速に決める判断力が求められます。漠然とした目標ではなく、具体的な道筋を示すことが、企業を未来へと導く鍵となるのです。

▷関連:M&Aの水平型 vs 垂直型の違いは?シナジー効果・事例を紹介

M&Aが経営の鍵を握る理由

M&Aは、先ほど述べた経営のあり方を実現するための強力な「手段」の一つです。自社の力だけでは解決が難しいと感じる問題でも、M&Aによって外部から新たな資源や知識を得ることで、突破口を見つけることができます。

まさにM&Aは、現代の経営において、企業の成長や変革を加速させるための非常に重要なツールと言えるでしょう。経営者がM&Aをどのように捉え、どのように活用していくかが、今後の企業の命運を分けることにもなりかねない、そう考えています。

自力成長だけでは限界がある時代

今の時代、企業が自社の既存事業だけで大きく成長し続けることは、非常に難しくなってきています。市場の変化は早く、新しい技術やサービスが次々と生まれています。このような状況で、全てを自社の力だけで賄おうとすると、どうしても時間がかかったり、そもそも実現が困難だったりする場面が出てきます。

M&Aは、そうした「自力成長だけでは難しい壁」を乗り越えるための有効な手段として注目されています。外部の優れた技術やノウハウ、人材、そして顧客基盤を短期間で取り入れることで、成長のスピードを格段に上げることが期待できるのです。

M&Aは経営の縮図

M&Aは、単なる企業の譲受や譲渡ではありません。その企業の過去のM&Aの実績や、M&Aに関する方針を見ることで、その会社が目指す経営の方向性や、どのような成長を描いているのかがはっきりと見えてきます。

まさに、M&Aは「経営の縮図」と呼べるかもしれません。どのような分野で事業を拡大したいのか、どの地域に進出したいのか、どんな技術を取り入れたいのかなど、企業の深い意図がM&Aの背後に隠されています。企業の経営を理解し、他社を分析する上で、M&Aの動向を確認することは非常に重要であると、当社は常々感じています。

▷関連:M&A戦略は立案すべき?売り手・買い手別の戦略、企業事例を紹介

経営としてのM&Aの進め方

M&Aを経営として成功させるためには、その進め方をしっかりと理解しておくことが大切です。漠然とした「譲受したい」「譲渡したい」という思いだけでは、思ったような結果に繋がりません。ここでは、M&Aの大まかな進め方について、具体的なステップに沿って解説します。

特に、事前の準備と情報収集が成功の鍵を握ります。譲受側も譲渡オーナー側も、この流れを頭に入れておくことで、よりスムーズに、そして納得のいく形でM&Aを進めることができるはずです。

最初のステップ|市場調査から始めましょう

M&Aを検討する上で、まず最初に行うべきは「市場調査」です。これは、譲受を考えている企業の将来性や収益性を明らかにするために不可欠な作業です。競合他社が異業種に潜んでいる可能性も視野に入れ、多角的に市場を分析することが求められます。

特に、新規事業への参入をM&Aの目的とする場合は、その新規事業が成長する見込みがあるか、どのような市場環境にあるのかなど、より慎重な市場調査が求められます。ここで得た情報が、その後の判断の精度を大きく左右するのです。

自社と他社を知る|競合分析の重要性

M&Aを進める上で、自社のこと、そして譲受を検討している他社のことを深く理解する「競合分析」は非常に重要です。自社の強みや弱みを客観的に把握することで、M&Aを通じて何を補い、何を強化したいのかが明確になります。

自社分析には、フレームワークという考え方を用いると、現状を客観的な視点から効率よく把握できます。例えば、SWOT分析という手法は、自社の「強み(Strength)」「弱み(Weakness)」「機会(Opportunity)」「脅威(Threat)」という四つの要素で環境を分析し、本質的なニーズを探るのに役立ちます。

相手企業の資産とリスクを見極める

M&Aにおいて譲受企業は、譲渡オーナーの企業が抱える資産だけでなく、時に不要な資産や、会計帳簿には記載されていない「簿外債務」といったリスクも引き継ぐ可能性があります。そのため、譲受を検討する際には、相手企業の財務状況や法的なリスクを事前にしっかりと確認することが欠かせません。

この段階で、会計デューデリジェンスや法務デューデリジェンスといった専門的な調査を行うことが極めて重要になります。もしリスクを適切に見極めずにM&Aを進めてしまうと、後々思わぬ問題に直面し、企業価値を損ねてしまうことにも繋がりかねないからです。

自社の強みと未来像を明確に

M&Aを成功させるためには、譲受を検討する相手企業を分析するだけでなく、自社の強みを明らかにし、目指すべき未来像を確立することが非常に大切です。自社がどのようなゴールを目指し、どのような資源を持ち、どのような将来を実現したいのかを明確にすることで、M&Aの目的がよりはっきりとし、効率的な経営を立てられるようになります。

自社の本当の価値や、M&Aを通じて何を得たいのかを深く掘り下げて考えることで、より最適な譲受企業を見つけ、シナジー(相乗効果)を最大限に引き出すことができるでしょう。

M&Aの目的をはっきりさせる

市場調査や自社分析の結果を踏まえて、M&Aを実施する目的やビジョンを具体的に明確にすることが重要です。M&Aはあくまで目的を達成するための手段であり、この目的が曖昧だと、成功への道筋がぼやけてしまいます。

特に、自社に足りない部分をM&Aで補うことで、期待できるシナジー(相乗効果)を具体的に描くことが大切です。どのような効果を期待し、どのような結果を目指しているのか、この点がはっきりしているほど、M&Aの成功確率は高まると言えるでしょう。

技術や機能を確保する目的

M&Aを経営に活かす目的の一つとして、特定の「技術」や「機能」の確保が挙げられます。ここでいう機能とは、生産、調達、アフターケア、企画など、自社が事業を進める上で必要とする能力全般を指します。

近年、特定の技術を持つ企業のM&Aが増加しており、これは、新しい技術を一から開発するよりも、既にその技術を持つ企業を譲受する方が効率的であるという考え方が広まっているからです。時代の変化に対応し、競争力を維持するためには、M&Aによる迅速な技術獲得が有効な手段となり得ます。

会社の再建や規律確保のため

業績が停滞している自社の再建や、企業としての規律を徹底する目的でM&Aが実施されるケースもあります。特に、将来性や目に見えない資産(例えばブランド力や顧客基盤など)の価値は、「のれん代」として譲受金額に上乗せされることがあります。

自社を再建しようとする場合は、自社の弱点を補ってくれるような企業を譲受することが重要になります。例えば、営業力が弱いなら営業力のある企業を、技術力が不足しているなら技術力の高い企業を譲受することで、企業の立て直しを図るわけです。

▷関連:M&Aの目的とは?売り手・買い手に分類してアンケートも踏まえ解説

最適な譲受企業を見つける

M&Aの目的が明確になったら、それに合致する譲受企業を探します。一般的には、まず20~30社程度の候補企業(ロングリスト)を作成し、そこから目的に合った企業を絞り込んでショートリストを作成していくのが効率的です。

この段階では、譲受条件やM&Aの対象となる事業範囲なども同時に明確にしておくことが大切です。最適な譲受企業を見つけることは、M&Aの成功に直結する非常に重要なステップであり、丁寧な検討が求められます。

M&Aで得られる経営上の大きなメリット

M&Aを経営に組み込むことで、譲受企業は様々な恩恵を受けることができます。まるで、今まで手の届かなかった場所に、突然扉が開いたかのような感覚になるかもしれません。これらのメリットを理解することは、M&Aを検討する上で非常に重要です。

単に規模を大きくするだけでなく、事業の質を高め、企業価値を向上させるための道筋が見えてくるはずです。M&Aは、まさに成長への近道とも言えるでしょう。

想像以上の相乗効果(シナジー)を生み出す

M&Aの大きな魅力の一つは、譲受企業と譲渡オーナーの企業が一つになることで、それぞれが単独で活動するよりもはるかに大きな成果を生み出す「シナジー(相乗効果)」が期待できる点です。これは、まさに1+1が2ではなく、3にも4にもなるような、想像以上の価値を生み出す可能性を秘めています。

例えば、物流コストの削減、共通の顧客基盤へのアプローチ、研究開発力の強化などが挙げられます。M&Aを通じて、それぞれの強みを掛け合わせることで、相対的に競争力のある中核事業をさらに強化し、市場における優位性を確立できるでしょう。

▷関連:M&Aのシナジー効果とは?種類・定量化による評価・成功事例

新しい事業をスピーディーに立ち上げる

新規事業を立ち上げたい時、M&Aは非常に有効な手段となります。参入したいと考えている事業を既に手掛けている企業や、その市場への参入に必要なリソースを持っている企業を譲受することで、事業の立ち上げを劇的に早めることができます。

新しい事業のノウハウや経験だけでなく、既に確立された企業のリソースや信頼、さらにはブランド力を活用できるため、事業を成功に導きやすいという大きなメリットがあります。一から築き上げるよりも、はるかに効率的な方法と言えるでしょう。

抱える経営課題を解決に導く

多くの企業が、何らかの経営課題を抱えているものです。例えば、人材不足や特定のノウハウの欠如など、内部の努力だけではなかなか解決できない課題もあるでしょう。このような時こそ、M&Aがその解決策となり得ます。

M&Aによって、必要な人材やノウハウを持つ企業を譲受することで、これらの課題を外部の力を借りて解決につなげられます。まるで、足りないピースを外から持ち込むことで、パズルが完成するようなイメージです。

目標達成までの時間を短縮できる

経営において、設定した目標を達成するには、通常、人材の育成やノウハウの浸透に多くの時間を要します。しかし、M&Aを活用すれば、事業に関連する専門スキルを持つ人材や、長年培われたノウハウを即座に手に入れることが可能です。

これは、目標達成までの道のりを大幅に短縮できることを意味します。スピードが求められる現代の経営環境において、この時間の短縮は、競合に対する大きなアドバンテージとなり、企業の成長を力強く後押ししてくれることでしょう。

▷関連:M&Aのメリット・デメリットを網羅!全関係者の立場と手法別に解説

M&A実施における大切な注意点

M&Aは多くのメリットをもたらす一方で、いくつかの注意点も存在します。これらの点を見過ごしてしまうと、せっかくのM&Aが期待通りの成果に繋がらないこともあり得ます。経営判断としてM&Aを行うからには、メリットだけでなく、潜在的なリスクもしっかりと把握し、適切に対処することが大切です。

M&Aは、関わる人々の生活や未来にも大きな影響を与えるものですから、慎重かつ丁寧に進める必要があります。

リスクをしっかり把握する

M&Aには、譲渡オーナー側と譲受企業側の双方に、それぞれ特有のリスクが存在します。これらのリスクを事前にしっかりと把握し、対策を講じておくことが、M&Aを円滑に進める上で非常に重要です。

もし、これらのリスクを軽視してしまうと、M&Aが成立した後で、予期せぬトラブルが発生したり、従業員のモチベーションが低下したりする可能性もあります。リスクはゼロにはなりませんが、それを最小限に抑える努力は惜しむべきではありません。

▷関連:M&Aのリスクとは?売り手・買い手が注意すべき危険と回避策!

譲渡オーナー側の懸念

譲渡オーナー側には、M&Aによって従業員からの理解が得られないのではないか、あるいはM&A後に従業員の雇用が継続されないのではないか、といった懸念が生じることがあります。長年苦楽を共にしてきた従業員のことを思うと、このような不安は当然のことでしょう。

これらの懸念を払拭するためには、M&Aの交渉段階で、譲受企業との間で雇用条件や待遇について十分に話し合い、明確な合意を形成することが大切です。そして、従業員に対しては、M&A後の会社の方向性や待遇について、誠実かつ丁寧に説明を行うことが何よりも重要です。

譲受企業側の課題

譲受企業側は、M&A後の統合プロセス(PMI)に時間を要する、あるいは両社の従業員間で待遇の格差が生じることへの対応が必要となる、といった課題に直面する可能性があります。企業文化の違いや業務プロセスの統合は、想像以上に難航することがあります。

これらのリスクや課題は、M&Aの条件を細かく詰めていくことで解決できることが多いです。当事者同士だけで決めるのではなく、M&Aの専門知識を持つ仲介業者を活用することで、成約後のトラブルを未然に防ぎ、スムーズな統合へと導くことができます。専門家の視点から客観的なアドバイスを得ることは、非常に心強いものです。

▷関連:中小企業の「M&Aの課題」は?人事・システム統合・組織面も解説

M&A自体が目的にならないように

M&Aを実施する上で、最も注意すべき点の一つは、M&Aそのものが目的になってしまうことです。M&Aはあくまで、企業が掲げる経営の目標を達成するための「手段」であることを忘れてはなりません。

もし、M&Aが目的化してしまうと、本来目指すべきビジョンや、自社の既存の経営資源(商品、サービス、人材、技術など)を活かして収益を拡大させる「オーガニックグロース」という別の有効な選択肢を見落としてしまう可能性があります。常に、M&A以外の選択肢と比較検討する冷静な視点を持つことが、経営者には求められます。

買い手における事業ポートフォリオマネジメントの視点

最近では、企業はM&Aによって単に規模を拡大するだけでなく、「事業ポートフォリオマネジメント」という視点も重視するようになってきています。これは、ROIC(投下資本利益率)やROE(自己資本利益率)といった投資効率の指標を大切な目標として定め、企業価値の向上を目指す動きです。

これは、経済産業省が2020年7月に公表した「事業再編実務指針」でも指摘されているように、譲受ばかりで企業規模を大きくしても、投資効率の悪い事業を抱え続けていれば、結局は投資家からの評価が得られず、企業価値の向上にはつながりにくいという考え方が背景にあります。そのため、M&A(譲受)と同時に、投資効率の悪い「ノンコア事業」を譲渡して、企業全体の収益率を高める経営管理がこれまで以上に重要視されています。

▷関連:M&Aの注意点|中小企業の売り手・買い手・フロー別の失敗要因

M&Aを活用した経営の事例

日本においても、多くの企業が経営にM&Aを取り入れ、大きな成果を上げています。これらの事例を見ると、M&Aが単なる一過性のブームではなく、企業成長の確かな手段として定着していることがよく分かります。経営戦略としてM&Aを活用している企業の事例を整理した表は以下の通りです。

| 企業名 | 経営戦略の概要 | M&A実績 | 成果・特徴 |

|---|---|---|---|

| NIDEC(旧 日本電産)のグローバル展開 | ・M&Aを国内外で60社以上手掛けてきた ・M&Aを重要な経営手段の一つと位置付けている ・「回るもの、動くもの」に特化した戦略 ・「時間を買う」という考え方が根底にある | ・60社以上のM&Aを実施 ・赤字企業を買収し経営を立て直すケースが多い ・工作機械やモータ関連の分野での強化が顕著 | ・積極的なM&Aを通じて、グローバルな事業ネットワークを形成 ・新しい市場への進出を成功させてきた ・どの海外市場を狙い、どのような事業領域に展開し、どのような技術や製品を生み出そうとしているのか、その経営の方向性が非常に明確 ・買収後のPMIを重視し、経営者や従業員を解雇せず、ブランドを存続させることで安心感を与えている |

| ソフトバンクの成長の軌跡 | ・M&Aや事業投資において、まさに卓越した実績を持つ企業 ・経営の軌跡は「M&Aそのものが経営」と言っても過言ではないほど、M&Aが企業の成長戦略と一体化 ・「同志的結合」の哲学が根底にある | ・携帯事業への参入:日本テレコムの譲受 ・ボーダフォン日本法人の買収 ・アリババへの投資 ・ガンホーへの投資 ・ウィーワークやスプリントへの投資(一部は計画通りには進まなかった) | ・日本テレコムの譲受というM&Aによって、一気に事業基盤を確立 ・M&Aが事業成長の強力な柱となることを示す象徴的な事例 ・2016年以降は、事業会社というよりも投資会社としての側面を強め、M&Aを事業そのものとして展開 ・非常にユニークで注目に値する ・強烈なビジョンと独特の経営哲学が、多大なリスクを伴う大規模な買収を推進 ・未来を見据えた「同志的結合」の具現化 |

| リクルートの事業拡大 | ・社内から数多くの起業家を輩出し、新規事業を次々と生み出してきた企業 ・2010年以降、特に海外展開においては、M&Aを積極的に活用して事業を拡大 ・経営指標としてEBITDAを重視 ・ユニット経営を導入 | ・2007年:株式会社スタッフサービス・ホールディングスを1,700億円で譲受 ・2012年:株式会社Indeedを譲受 ・2009年以降、海外において1,000億円規模のものを含むディールを20社近く成功 ・人材派遣、HRテクノロジー、メディア&ソリューションなど様々な分野で買収を実施 | ・人材派遣業界の競争が激化する中で、業界1位だった株式会社スタッフサービス・ホールディングスを譲受し、業界内での地位を確立 ・Indeedを譲受し、人材とマッチングビジネスという共通の強みを活かしたシナジーを発揮し、顧客数を大幅に伸ばした ・Indeed買収後5年で売上が10倍以上になるなど成功を収めている ・最大限のリスクヘッジ・買収後のユニット経営・迅速な実行が特徴 ・IRR(内部収益率)が10%を超えることを厳格な条件としている |

| オンワードの新規事業参入 | ・アパレル事業で知られる企業 ・自社の強みを活かしつつ、M&Aによって新たな事業領域へと挑戦 | ・2017年2月:株式会社KOKOBUYと米国のInnovate Organics, Inc.の株式を譲受し、子会社化 | ・それまでのアパレル事業に加えて、化粧品業界への参入を実現 ・自社の強みを活かしつつ、M&Aによって新たな事業領域へと挑戦する、非常に興味深い事例 |

この表により、経営戦略としてM&Aを積極的に活用している4つの企業の事例が把握できます。NIDECは「回るもの、動くもの」に特化して60社以上を買収し、グローバルな事業ネットワークを構築しました。ソフトバンクは「M&Aそのものが経営」と言えるほど、成長戦略とM&Aが一体化しており、2016年以降は投資会社としての側面を強めています。リクルートは2010年以降、海外展開でM&Aを積極活用し、特にIndeed買収では5年で売上が10倍以上になる成功を収めました。オンワードはアパレル事業の強みを活かして化粧品業界へ参入し、新規事業領域への挑戦を実現しました。

▷関連:近年のM&A事例|最近の有名な事例・中小企業の成功事例も紹介

経営戦略とM&Aのまとめ

M&Aは、新規事業への参入、事業規模の拡大、競争力強化を実現する有効な経営戦略です。時間を買うという発想で、技術やノウハウ、人材、顧客基盤を短期間で獲得し、シナジー効果を生み出します。しかし、成功には市場調査、自社分析、競合分析に基づく明確な目的設定と、デューデリジェンスによる十分なリスク把握が不可欠です。M&Aは目的達成の手段であり、自己成長との比較検討も重要です。

みつきコンサルティングは、みつき税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の実績を持ちます。中小企業M&Aに特化し、経験豊富なM&Aアドバイザー、公認会計士、税理士が多数在籍しています。M&A(第三者承継)だけでなく、社内承継や親族内承継など、お客様の状況に応じた複数の選択肢のメリット・デメリットを比較してご提案します。M&Aについてサポートが必要な際は、ご相談ください。

完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >

▷関連:ビジネスで必要なM&Aの知識│M&Aの方法・メリット・手順を解説

著者

- 事業法人第三部長/M&A担当ディレクター

-

宅食事業を共同経営者として立ち上げ、CFOとして従事。みつきコンサルティングでは、会計・法務・労務の知見を活かし、業界を問わず、事業承継型・救済型・カーブアウト・MBO等、様々なニーズに即した多数の支援実績を誇る。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上

監修:みつき税理士法人

最近書いた記事

2026年2月8日M&Aの増加理由と背景は?今後の中小企業の会社売却の見通しも解説

2026年2月8日M&Aの増加理由と背景は?今後の中小企業の会社売却の見通しも解説 2026年2月8日M&Aのトレンドは?業界別に日本企業の今後の予測を解説

2026年2月8日M&Aのトレンドは?業界別に日本企業の今後の予測を解説 2026年2月8日M&A市場の規模・動向は?日本での件数推移・今後の展望を解説

2026年2月8日M&A市場の規模・動向は?日本での件数推移・今後の展望を解説 2026年2月7日M&Aニーズの高い人気の業種6選!業界別の動向・成約事例も紹介

2026年2月7日M&Aニーズの高い人気の業種6選!業界別の動向・成約事例も紹介