M&Aにおける環境デューデリジェンスとは、対象会社の用地等を環境面から多角的に調査・分析することです。本記事では、環境デューデリジェンスの主な目的や調査対象となる項目、進め方について解説するとともに、実施時に留意すべきポイントについても詳しく説明します。

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」。そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績にもとづく無料相談でお応えします。本格的な検討前の情報収集だけでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。

> みつきコンサルティングにM&A仲介を無料相談する|税理士法人グループ

税理士法人グループによる財務デューデリジェンス

M&Aに潜む財務リスク、見逃していませんか?

デューデリジェンス(Due Diligence / DD)とは、M&Aなどにおける対象企業に関する詳細な調査を意味する用語です。Dueは「然るべき」「相当の」という意味で、Diligenceは「努力」「配慮」という意味をもち、相当の配慮、すなわち精査、適正評価となります。デューデリジェンスの対象は、財務、法務、事業、労務、環境など多岐にわたります。環境デューデリジェンスはその一部として重要視されており、実務においても度々実施されます。

▷関連:デューデリジェンスとは|誰がやる?DDの意味をわかりやすく解説

環境デューデリジェンスとは

M&Aにおける環境デューデリジェンスとは、譲受企業が対象企業の所有する用地の環境面のリスク(土壌汚染リスクや排気廃水、遵法性など)を多角的に調査・分析を行い、M&Aにおける意思決定や譲渡条件に反映させる重要な調査をいいます。

対象会社の事業活動などによって土壌等の周辺環境へ悪影響を及ぼし、そのリスクが顕在化した場合には、企業価値評価に反映させる必要があります。そのため、適切な環境デューデリジェンスを行って、環境リスクの有無を明らかにすることが重要です。この節では、環境デューデリジェンスが求められる状況について具体的な事例を紹介します。

環境DDが求められる場合

環境デューデリジェンスは、対象会社の環境リスク(土壌汚染リスクや排気廃水、遵法性など)を適切に評価することを目的とした調査であり、以下のような場面でその必要性が高まります。

- 大気汚染防止法等に規定された届出対象となる施設を保有している場合

- 水質汚濁防止法等に規定された届出対象となる施設を保有している場合

- 水質汚濁防止法に基づく特定施設がある、特定有害物質を使用しているなど土壌汚染防止法等の調査・報告を要する場合

- 廃棄物(特に産業廃棄物)を施設内等で管理・処理する必要がある場合

- 施設内設備の運転などで騒音・振動が発生している場合

- 化学物質、危険物を施設内等で保管・管理する必要がある場合

- 施設、設備が古く有害物質(PCB、アスベスト等)の使用可能性がある場合

環境DDは、譲受企業が対象企業の環境リスクを分析することで、統合後に社会的責任を遵守しながら事業を継続運営できるかどうかを判断する重要なプロセスといえます。

▷関連:デューデリジェンスの種類|法務・事業・環境・業界別M&Aも解説

環境DDと人権DDの違い

M&Aにおける環境DDと人権DDは、調査対象と期間が異なります。

- 環境DD:土壌汚染や有害物質処理など対象企業の環境リスクを調査し、潜在債務の特定や損害賠償リスクを回避するために実施します。主にM&A実行前の一度きりの調査で完了することが多いです。

- 人権DD:サプライチェーン全体を含む広範囲の人権リスク(強制労働やハラスメントなど)を特定・評価します。単発の調査ではなく、M&A後も継続的に改善プロセスを回し、その結果を外部へ開示していくことが求められる点が大きな特徴です。

▷関連:人権デューデリジェンスとは?M&Aでの背景・目的・進め方

環境DDの目的

環境デューデリジェンスの主要な目的は、対象会社の環境問題に対するリスクを可視化し、その影響を数値化することで企業価値、ひいては投資判断そのものを適切に評価することにあります。M&Aが完了した後に、対象会社の環境対策の瑕疵によって、周辺住民や従業員等への健康被害の発生が露見した場合には、譲受企業にとっても賠償責任リスクや健康被害を生じさせた企業であるというレピュテーションリスクがあるからです。

M&A後の環境問題に対処するための事前準備

デューデリジェンスは、M&A後のトラブルを未然に防止する目的で実施されるものです。特に環境問題に関しては、成立後に重大な瑕疵が判明した場合、追加調査や問題解決のための対策、修復工事などによって想定以上にコストが必要になる場合もあります。廃棄物や環境汚染の対策費用は高額であることが一般的であり、事後的なトラブルが譲受企業にとって大きな負担となり、重大なリスクとなることがあります。場合によっては、譲り受けたものの、対象企業の事業を継続することが難しいこともあるかもしれません。環境DDは、これらのトラブルを防ぐために実施されるものです。

▷関連:財務デューデリジェンスとは?M&Aでの目的・手順・調査項目・費用

環境DDにおける調査項目

環境デューデリジェンスにおいて重要な調査項目は、概ね以下の3つのカテゴリに分類されます。

- 法的調査:法的規制の有無や法的解釈の判断に関するもの

- 物理的調査:土地や建物、施設の状況調査や周辺環境調査など

- 経済的調査:環境リスクが生じた場合の原状回復費用等のコスト算定

物理的調査の主要項目は、以下のような項目が挙げられます。

- 土壌汚染対策法上の特定有害物質

- ダイオキシン類

- アスベスト汚染・アスベスト廃棄物

- PCB汚染廃棄物

- ホルムアルデヒド等

- 産業廃棄物

- 地盤不良・基礎不良

- 液状化 など

これらの調査は、土壌汚染調査技術管理者・環境計量士・作業環境測定士・技術士・建築物石綿含有調査者などの専門家を有する環境計量証明機関などによって行われます。環境DDの調査範囲は、対象企業の事業内容や状況によっても異なるため、確認したい項目に応じて調査範囲が広がり、費用も増加します。

▷関連:法務DDとは?M&Aでの進め方・弁護士の費用相場・調査項目を解説

環境DDの進め方

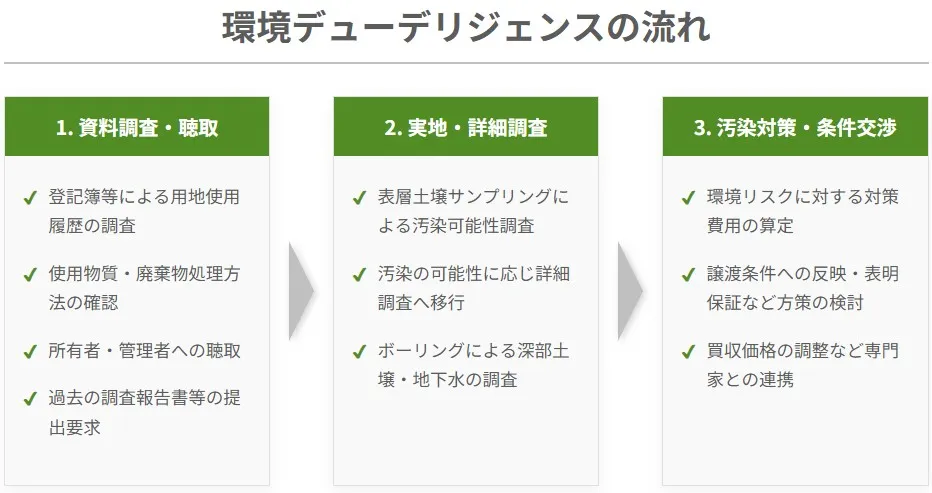

環境デューデリジェンスは、通常約1.5~3か月程度の期間をかけて実施されるプロセスであり、適切な調査を行うために、土壌汚染調査などは以下の流れに沿って進めることが一般的です。

環境DDは、短期間で効果的な調査を実施し、M&A後の企業価値を確保すべく進行します。

▷関連:法務デューデリジェンスでの契約書レビューとチェックポイントを解説

1 資料調査・ヒアリング

用地形状がわかる資料を参照し、登記簿謄本等をもとにその用地の使用履歴を調査します。使用履歴から対象用地が工場用地だったことが判明した場合は、使用物質や廃棄物の処理方法などを確認します。そのうえで対象用地の所有者や管理者へのヒアリングも実施し、過去に土壌汚染調査や対策工事が行われたかどうかを問い合わせます。事実があれば、当時の調査報告書等の提出も求めます。

2 実地調査・詳細調査

実地調査では、対象用地の表層土壌の試料を採取し、土壌汚染の可能性を調査します。もし実地調査の結果、土壌汚染が確認された場合や土壌汚染の可能性がある場合には、詳細調査に進みます。詳細調査では、ボーリング調査(鉄の筒を打ち込み地質などを調査する手法)を実施し、深部の土壌汚染の状況を確認します。また、地下水や地盤に関する調査もこのタイミングで行います。

3 土壌等の汚染対策

譲受企業は、一連の調査を通して確認された環境リスクに対して、その対策費用を算定することが求められます。対策費用が発生する、もしくは発生する可能性がある場合には、そのリスクの度合いに応じて以下のような方策を取ることになります。

- 想定される対策費用を譲渡条件に反映させる

- 表明保証条項に盛り込む

- 保険に加入する

- M&Aからの撤退

環境デューデリジェンスの結果を踏まえ、買収価格の調整(一般的には減額)が必要になることがあります。企業価値評価を行う専門家と財務デューデリジェンスを実施する専門家は同一であることが多いですが、彼らとの連携が必要になります。

▷関連:不動産デューデリジェンスとは? M&Aの調査項目・鑑定士等の費用

環境DDの費用相場と業者選定

環境デューデリジェンスの費用は、実施する項目や範囲が多岐にわたるため、数十万円程度のケースもあれば300万円を超えるケースもあり、大きな幅があります。なお、費用はその他の財務DD・法務DD・事業DDなどと同様に、一般的に譲受企業が負担します。

環境DDの費用相場

一般的な目安としては、30万円~300百万円程度が相場ですが、調査範囲や対象企業の規模、汚染の有無で大きく変動します。地歴調査などの簡易調査であれば、50万円~数百万円程度で実施可能です。

しかし、土壌汚染や地下水汚染などが発見され、詳細な調査や修復が必要になった場合、費用は数千万円、あるいは数億円単位に達することもあります。特に製造業など汚染リスクが高い業種や、調査対象となる敷地面積が広い場合は費用が高額になる傾向があります。

費用を抑えるポイント

リスクとコストのバランスを考慮し、必要な範囲に絞り込んで調査を行うことが重要です。また、譲渡オーナーから過去の調査報告書などの情報を事前に入手することで、無駄な調査を省ける場合があります。複数の専門家から相見積もりを取り、比較検討することも有効です。

▷関連:デューデリジェンスの費用負担|相場と内訳・会計処理と税務も解説

環境DDの専門家の選び方

環境DDを実施する専門業者は、対象企業や土地の環境リスクを調査・評価し、そのコストや影響を明確にします。総合コンサルティングファームや専門調査機関などがサービスを提供しており、選定の際は以下の特徴を考慮すると良いでしょう。

主な専門業者のタイプと特徴

- 総合コンサルティングファーム:財務DDなど他の調査と連携し、ワンストップでサービスを提供できる点が強みです。グローバルな知見を持ち、大規模なクロスボーダー案件にも対応可能です。

- 専門調査機関:土壌汚染調査や環境分析に特化しており、技術的な詳細調査に強みを持ちます。国内の特定地域や特定分野で高い専門性を発揮します。

- エンジニアリング会社:工場の設備や不動産の物理的状況に精通しており、環境対策費用の具体的な見積もりや、修復工事まで一貫して対応できる場合があります。

業者選定の視点

M&Aの目的や対象企業の業種、海外拠点の有無などに合わせて、最適な業者を選ぶことが重要です。例えば、海外M&Aであればグローバルネットワークを持つ業者、不動産が中心のM&Aであれば土壌調査に強い専門機関が適しています。また、TCFDなどの国際的な情報開示枠組みに対応できるかどうかも、選定のポイントになります。

▷関連:デューデリジェンスの専門家|依頼業者の選び方・役割・費用を解説

環境デューデリジェンスを実施する際の注意点

環境デューデリジェンスの調査は、環境汚染や有害物質、廃棄物などの性質・特性に関する技術的、専門的な情報を調査する重要なプロセスです。仮に汚染物質が拡散してしまった場合には、周辺住民や従業員への健康被害なども想定されます。

環境汚染調査の特殊性とよく問題となるポイントについて、以下に示します。

- 素人では考えにくい想定外の箇所から汚染・廃棄物が検出されることがある

- 調査・対策範囲の確定が難しい

- 汚染原因の特定が難しい

- 汚染調査・対策にかかる時間・費用を正確に見積もることが重要

- 行政機関によって対応が異なることがある

▷関連:ESGデューデリジェンスとは?サステナビリティDDで企業価値向上

税理士法人グループによる財務デューデリジェンス

M&Aに潜む財務リスク、見逃していませんか?

よくあるご質問|M&Aにおける環境DD(FAQ)

M&Aを検討されている譲渡オーナーや譲受企業のM&Aご担当者にとって、環境デューデリジェンスは、対象会社の真の価値を把握し、潜在的なリスクを可視化するために重要な調査です。ここでは、M&Aにおける環境デューデリジェンスに関するよくあるご質問にお答えします。

環境DDの主な目的は、対象会社が抱える環境問題関連のリスクを明確にし、そのリスクの観点から対象会社の価値を正しく評価することです。環境問題への対応を誤ると、周辺住民や従業員への健康被害に対する賠償責任リスクや、レピュテーションリスクが生じ、対象会社の価値を大きく損なう可能性があります。譲受企業としては、これらの環境リスクを事前に把握し、譲受金額や契約条件に反映させることが、M&A成功の鍵となります。

M&Aにおいて環境DDが必要な理由は、対象会社が保有する工場などの個別製造施設における潜在的な環境リスクを把握し、将来発生し得る環境対応費用を考慮した上で、企業の真の価値を評価するためです。環境問題に対するマネジメントの姿勢と現場の実態に乖離がある場合、対象会社の価値を正しく判断できないため、そのようなリスクを認識するために環境DDの実施が不可欠となります。

M&Aの成功において、環境DDは、対象会社が抱える潜在的な環境リスクを事前に特定し、これらのリスクが譲受後の事業運営や財務に与える影響を正確に評価するために不可欠です。未認識の環境負債は、予期せぬ多額の支出や事業活動の制限、さらには企業価値の毀損につながる可能性があります。この調査を通じて、リスクを買収価格や契約条件に適切に反映させることで、M&Aの不確実性を低減し、より確実な企業価値の向上が期待できます。

環境DDは、主に3段階で実施されることが多いです。最初のフェーズ1では、対象会社から得られた情報に基づき、書類調査やヒアリングが行われます。フェーズ2では、現地調査が行われます。フェーズ2までで十分な情報が得られないものの、重要な懸案事項の可能性が検出され、より詳細な調査が必要と判断された場合に、ボーリングによる土壌汚染確認など、より技術的かつ詳細な調査を行うフェーズ3が実施されます。

環境デューデリジェンスは、対象会社が保有する製造施設が環境に与える重大な悪影響に焦点を当て、事業内容や施設の立地、規模に応じた環境リスク項目を調査します。一方、ESGデューデリジェンスは、特定の製造施設に限定されず、対象会社全体の環境マネジメント体制、環境コンプライアンス違反を防ぐためのアプローチ、気候変動への対応といった、より広範な企業全体の環境問題への対応に関する調査の一部として実施されます。

環境DDは、高い専門性が求められる分野であり、適切な知識と経験を持つ外部アドバイザーを選任することには大きなメリットがあります。環境関連法規は複雑で多岐にわたり、最新の規制動向や技術的な評価には専門家の知見が不可欠です。外部アドバイザーは、抜け漏れなく充実した調査を実施し、特定された環境課題の定量化や、財務DD担当チームとの連携も円滑に進めるため、ワンストップでのサービス提供によりM&A手続を効果的に支援できます。

環境DDを通じて、対象会社の環境問題に対するリスクが可視化され、企業の価値判断に反映されます。例えば、土壌汚染の浄化費用、大気汚染防止設備の改修費用、未処理廃棄物の処分費用などが具体的に算定され、これらが将来の負債として企業のキャッシュフローや収益性に影響を与えます。これらの将来的なコストやレピュテーションリスクが評価に組み込まれ、買収価格やM&A契約における表明保証条項、補償条項などの条件交渉に影響を与える形で、企業の価値が判断されます。

環境DDで認識された環境課題は、定量化が可能な場合、企業の価値に直接影響を与え、買収価格に反映されます。例えば、土壌汚染の浄化費用、大気汚染防止設備の改修費用、未処理廃棄物の処分費用などが具体的に算定され、これらが将来的な負債として企業価値評価に組み込まれます。また、環境問題による事業活動の制限やレピュテーションリスクも、間接的に買収価格交渉において譲受企業側のリスクとして考慮される要素となります。

環境DDで特定された環境課題の中には、すでに環境負債や資産除去債務などの負債の一部として財務会計上で認識されている場合があります。これらの課題が企業価値に適切に取り込まれるためには、財務DD担当チームとの密接な連携が不可欠です。環境リスクの財務的影響を正確に評価し、買収価格の算定や契約条件の交渉に反映させることで、譲受企業はM&A後の予期せぬ追加コストを避け、リスクを適切に管理することができます。

環境DDは、M&Aにおける短期的なリスク回避だけでなく、長期的な企業価値向上にも寄与します。環境リスクを早期に特定し対処することで、将来の法規制強化への対応コストを低減し、環境コンプライアンスを強化できます。また、環境に配慮した企業としてのレピュテーションを確立し、サステナブルな経営体制を構築することは、長期的な企業成長やステークホルダーからの信頼獲得につながり、結果として持続的な企業価値の向上に貢献します。

M&A後の環境リスク管理において重要なのは、DDで特定された課題に対する具体的な対応計画を策定し、実行することです。これには、環境マネジメントシステムの継続的な運用・改善、新たな法規制への迅速な対応、施設の定期的な点検と必要な改修の実施、そして従業員への環境意識の啓発などが含まれます。譲受後の統合プロセスにおいて、環境リスク管理体制を強化し、継続的なモニタリングを行うことで、将来的な環境問題の発生を未然に防ぎ、企業の持続可能性を高めることが可能になります。

環境マネジメントシステムの調査では、対象となる製造施設がISO14001などのシステムをどのように保持し、運用しているかを確認します。ここでは、環境問題への取り組みに対する組織、活動内容、責任者等の規定が確立され、その規定通りに実行されているかを検証することで、環境問題への対象会社の姿勢を理解します。また、地方行政との公害防止協定の有無や、近隣からのクレーム・トラブルの対応状況も併せて調査し、環境リスクを把握します。

大気汚染に関する調査では、対象製造施設が大気汚染防止法や関連条例に規定された届出対象施設を保有しているか、適切な届出や測定が実施されているかを確認します。排出される大気汚染物質の濃度が法令の基準値以下であることを測定記録で検証し、もし基準値を超過している場合は、排ガス処理設備の改造や増築にかかるコストなど、将来の対応費用を評価することが重要となります。

水質汚濁に関する調査では、対象製造施設が水質汚濁防止法や関連条例に基づく適切な処置・管理を実施しているかを確認します。特に、製造設備等から排出されるプロセス排水が排水処理設備で適切に処理され、公共用水域や下水へ排出されているか、有害物質の濃度が排水基準値以下に収まっているかが主要な観点です。基準値超過の記録があれば、排水処理設備の改造や補修、オペレーション体制の見直しなどの対策が取られているかを確認します。

土壌や地下水汚染の有無は、環境DDで最も関心の高い項目の一つです。土壌汚染対策法に基づき調査義務が生じ、汚染が確認された場合、事業活動の制限や高額な浄化費用、長期的な期間、さらには浄化そのものが困難な状況も想定されます。また、情報公開によるレピュテーションリスクも発生し得ます。汚染残土の処分費も高額になるため、その土地の経済的価値に大きな影響を与えるため非常に重要です。

土壌汚染調査が実施されておらず、汚染状況が不明な場合、浄化費用の算出が困難であるため、買収価格への直接的な反映ではなく、株式譲渡契約書における表明保証条項に記載されることが多いです。場合によっては、フェーズ3の調査として、現地での土壌や地下水のサンプリングを行い、成分分析を通じて汚染状況を詳細に調査することも想定されます。これにより、譲受後のリスクを正確に把握することが可能になります。

廃棄物管理の調査では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物を含め、廃棄物が適切に分別、保管、運搬、処理されているかを確認します。書類情報と、現地での廃棄物保管エリアの状況が整合しているか、排出される廃棄物の種類や量がマニフェストと一致しているかを検証します。また、外部委託している場合には、適切な許可を持つ企業へ委託されているか、排出事業者としての責任を果たすための確認体制も調査します。

周辺地域への騒音・振動に関する調査では、騒音規制法や振動規制法、関連条例に基づき、必要な届出がなされているか、測定値が基準値以下であるかを確認します。製造施設の敷地境界における騒音や振動が主な観点です。法令違反ではない場合でも、感情的・心理的被害を生じさせる可能性があるため、近隣からの苦情の有無も確認し、対応状況を評価します。問題が深刻な場合は、施設改修等に伴う費用が譲受価額に影響を及ぼす可能性もあります。

化学物質や危険物の保管状況の確認は、毒物及び劇物取締法や消防法に基づき、適切な届出がなされ、安全に保管・管理されているかを調査します。施設に立ち入る人の安全衛生の観点から、また火災等の事故発生時の周辺環境への影響を考慮し、保管方法、場所、設備(貯蔵タンク)の状況を確認します。特に油類などの漏洩防止策(防油堤の設置など)が適切に講じられているか、SDS(安全データシート)が保持され、それに則った管理がされているかを確認します。

アスベストの管理状況調査では、対象施設でのアスベスト含有材料の使用状況を確認します。耐熱性に優れる一方で、吸入により健康被害を引き起こすため、労働安全衛生法、建築基準法、大気汚染防止法、廃棄物処理法など複数の法令で規制されています。非飛散性アスベスト含有材料であっても、譲受後に施設を改造・解体する際には飛散防止対策が必要となり、その施工費や処分費が高額になる可能性があるため、使用範囲の特定や対応策の確認が重要です。

PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、その優れた特性から広く使用されてきましたが、人体に極めて有害な物質です。ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、適正な処理が求められています。高濃度PCBはすでに法的な処理期限に到達していると考えられますが、低濃度PCBの処理期限は2027年3月31日です。対象会社がこれらのPCBを保有していないか、または低濃度PCBの保有・処理状況、将来の処理費用発生可能性の有無を確認しておくことが非常に重要です。

M&A後の施設改修時や解体時には、アスベスト含有材料の飛散、PCB含有設備の取り扱い、土壌汚染残土の処理など、様々な環境リスクに注意が必要です。特にアスベストは、1975年以降規制が強化されているものの、それ以前に建設された施設には使用されている可能性が高く、解体時には高額な飛散防止対策や処分費用が発生します。これらのリスクを事前に環境DDで把握し、譲受後の改修計画や予算に反映させることが重要です。

近年、新たな有害物質に対する懸念が高まっており、特に有機フッ素化合物(PFAS)については、その有害性が指摘され、国内外で規制の機運が高まっています。これまでの環境DDではあまり注目されてこなかった物質であっても、将来的に新たな規制や法的義務、浄化費用発生のリスクにつながる可能性があります。M&Aにおいては、このような個別の新たな課題についても、最新の情報を踏まえた調査や評価が求められるようになってきています。

M&Aにおける環境デューデリジェンスのまとめ

環境問題への関心が高まる中、M&Aでは対象企業の環境リスクを把握することが重要です。環境デューデリジェンスにより、土壌汚染などの将来リスクを詳しく調べ、その影響を事前に評価することで、譲受後のトラブルを未然に防ぐことができます。

みつきコンサルティングは、税理士法人グループとして15年以上の実績を持ち、中小企業M&Aに特化した経験豊富なアドバイザーが在籍しています。税務や法務のサポートをワンストップで提供します。M&Aをご検討の方は、お気軽にご相談ください。

完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >

著者

- 事業法人第二部長/M&A担当ディレクター

-

ヘルスケア分野に関わる経営支援会社を経て、みつきコンサルティングでは事業計画の策定、モニタリング支援事業に従事。運営するファンドでは、投資先の経営戦略の策定、組織改革等をハンズオンにて担当。東南アジアなど海外での業務経験から、クロスボーダー案件に関しても知見を有する。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上

監修:みつき税理士法人

最近書いた記事

2026年2月11日事業譲渡後の会社はどうなる?残る資産とオーナー経営者の選択肢

2026年2月11日事業譲渡後の会社はどうなる?残る資産とオーナー経営者の選択肢 2026年2月11日事業譲渡で会社に入る譲渡代金の処理|オーナー個人が得る方法とは?

2026年2月11日事業譲渡で会社に入る譲渡代金の処理|オーナー個人が得る方法とは? 2026年2月11日事業譲渡で許認可・資格は承継できる?引き継ぎ手順・注意点を解説

2026年2月11日事業譲渡で許認可・資格は承継できる?引き継ぎ手順・注意点を解説 2026年2月11日株式譲渡で損失が出た時の税務|損益通算と繰越控除の手続を解説

2026年2月11日株式譲渡で損失が出た時の税務|損益通算と繰越控除の手続を解説