従業員持株会は事業承継の手段の1つですが、特にM&Aの際には慎重な判断が求められます。本記事では、従業員持株会を事業承継に活用するメリット・デメリットや、M&Aを成功に導くための株式の取扱い方法、具体的な手続、そして設立・運営のポイントまで、分かりやすく解説します。

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」

そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績にもとづく無料相談でお応えします。本格的な検討前の情報収集だけでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。

> みつきコンサルティングにM&A仲介を無料相談する|税理士法人グループ

従業員持株会とは?

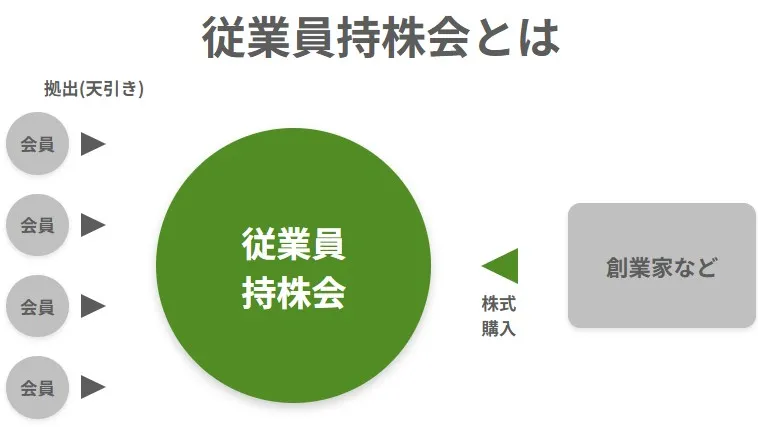

従業員持株会とは、従業員が毎月の給与から一定額を拠出(天引き)し、その資金をまとめて自社株を購入する制度です。下図のように、複数の会員(従業員)から集めた資金で、従業員持株会が創業家など既存株主から株式を買い付けます。

従業員は持株会を通じて間接的に自社株を保有し、配当を受け取ったり、株価上昇の恩恵を受けたりできます。企業にとっては、従業員の経営参加意識の向上、福利厚生の充実、安定株主の確保といったメリットがあります。また、事業承継の手段として、オーナー経営者が保有株式を従業員持株会に売却するケースもあります。

▷関連:事業承継とは|3つの承継先・対象・方法や成功事例・進め方も解説

従業員持株会の仕組み

従業員持株会とは、従業員が自社の株式を取得・保有するための組織です。法的には「民法上の組合」として設立されるのが一般的で、従業員は組合員として加入します。

従業員は毎月の給与から天引きなどの形で少しずつお金(拠出金)を出し合い、会社側も奨励金を上乗せして、共同で自社の株式を購入していきます。会社の成長が、配当や株価上昇という形で従業員の財産形成に直接つながる仕組みです。

持株会の種類

持株会には従業員持株会をはじめいくつか種類があります。このうち本記事は従業員持株会について解説するものです。

| 持株会の種類 | 概要 |

| 従業員持株会 | 従業員が自社の株を取得するための持株会。役員は入れません。社員持株会とも言われ、従業員持株会を持株会と称することもあります。 |

| 役員従業員持株会 | 非上場会社(子会社など)の社員が一定な関係を有する上場会社(親会社など)の株式を取得するための持株会。従業員持株会とは異なります。 |

| 役員持株会 | 会社役員が自社の株を取得するための持株会。社員は入れず、従業員持株会とは異なります。奨励金などは含まれません。 |

| 取引先持株会 | 会社が指定した取引先が系列会社の株式を取得できる持株会。奨励金などは含まない一方、取引先(会員)は個人も購入ができます。 |

なぜ非上場の中小企業で活用されるのか

上場していない会社の株式は、自由に売買できる市場がありません。そのため、従業員個人が自社の株式を持ちたいと思っても、その機会は非常に限られています。従業員持株会は、そうした非上場企業において、従業員に株式を持つ機会を提供する有効な受け皿となります。

また、経営者にとっては、従業員に株主になってもらうことで、会社の重要な意思決定を支持してくれる「安定株主」を確保できるという側面もあります。

▷関連:従業員承継の方法|メリットとデメリット・株価と資金対策も解説

事業承継における従業員持株会のメリット・デメリット

従業員持株会のメリットとデメリットを事業承継の面から紹介します。

従業員持株会のメリット

従業員持株会は、事業承継の様々な場面で、その真価を発揮します。ここでは、主なメリットを見ていきましょう。

従業員の士気を高めるエンジンに

従業員が株主になると、「自分も会社の一員であり、経営に参加している」という意識が芽生えます。会社の業績が上がれば、配当や株式の価値向上という形で自分にも還元されるため、仕事へのモチベーションが自然と高まります。

会社の成長と自分の利益が直結することで、日々の業務にもより一層力が入るでしょう。これは、会社全体を前に進める強力なエンジンとなり得ます。

福利厚生制度としての魅力

従業員持株会は、従業員の財産形成を支援する、優れた福利厚生制度でもあります。給与や賞与とは別に、会社の成長に応じた資産を築く機会を提供することで、従業員の満足度を高め、優秀な人材の確保や定着にも繋がります。

特に、会社が奨励金を支給する場合、従業員は拠出額以上の投資ができるため、その魅力はさらに大きくなります。

後継者の経営権を安定させる

事業承継において、後継者の経営権をいかに安定させるかは重要な課題です。特に、創業家内で株式が分散している場合、経営が不安定になるリスクがあります。

従業員持株会は、基本的に会社の経営方針に協力的な「安定株主」として機能します。持株会が一定割合の株式を保有することで、後継者の経営基盤を固め、不測の事態から会社を守る「錨」のような役割を果たしてくれるのです。

株式の分散防止

従業員持株会は従業員から拠出金を預り従業員持株会が株を購入します。そのため、従業員持株会で株を購入した社員が退職しても、株は持株会が持ち続けるため株式が分散されません。

株式の分散は相続税評価の低下にもつながりますし、会社の意思決定も一元管理できます。また、場合によっては、従業員持株会に譲渡する株式を相続税評価株式に譲渡することも考えられます。

相続税の納税資金対策にも

オーナー経営者が亡くなった場合、後継者は多額の相続税に直面することがあります。その納税資金を確保するために、相続した自社株式を売却せざるを得ないケースも少なくありません。

このような事態を避けるため、生前にオーナーが従業員持株会に自社株式を売却し、現金化しておくという方法があります。これにより、計画的に納税資金を準備することができるのです。

▷関連:相続と事業承継・M&Aの関係とは?生前の税金対策も解説

従業員持株会のデメリットとリスク

多くのメリットがある一方で、従業員持株会には注意すべきデメリットやリスクも存在します。

会社の事務負担という航海のコスト

従業員持株会を運営するには、相応の事務負担が伴います。具体的には、入会・退会の手続、毎月の拠出金の管理、株式の買付、配当金の分配、さらには持株会としての確定申告など、多岐にわたります。

こうした事務作業は、日常業務に加えて発生するため、特に管理部門の人員が限られている中小企業にとっては、決して軽視できないコストと言えるでしょう。

株価変動がもたらす諸刃の剣

会社の業績が好調で株価が上昇すれば、従業員の資産は増え、喜ばしい限りです。しかし、その一方で、会社にとっては配当方針によっては配当金の負担が増加します。

逆に、業績が悪化して株価が下落した場合には、従業員の資産が目減りし、拠出金を下回る「元本割れ」のリスクも生じます。これは、従業員の不満やモチベーション低下に直結しかねない、非常にデリケートな問題です。

社員はすぐに売却はできない

従業員側のデメリットとして、通常の株式投資のように売りたいタイミングですぐに売却することはできません。株を売買する際は最低売買数量である1単元ごとになるため、1単元未満の株を現金化する場合には、持株会を解約して、保有する持ち株を買い取ってもらう手続きが必要になります。これらの手続きに時間がかかるため、すぐに売却できない点に注意が必要です。

▷関連:社員への株式譲渡の影響|従業員承継の課題やリスク・方法を解説

M&Aにおける従業員持株会の取扱い

従業員持株会がある会社がM&A(第三者への事業承継)を行う場合、どのように対応すべきか、具体的な選択肢と注意点を詳しく見ていきましょう。

譲受企業は「100%の株式取得」を望む

M&Aにおいて、譲受企業の多くは、対象企業の株式を100%取得することを希望します。なぜなら、株式を100%保有することで、株主総会の特別決議などを必要とせず、迅速かつ柔軟な経営判断が可能になるからです。

また、完全子会社化することで、連結納税などの税制上のメリットを享受できる場合もあります。従業員持株会が少数株主として残ると、こうした経営戦略の足かせになる可能性があるため、譲受企業は敬遠する傾向にあります。

▷関連:事業承継とM&Aの違い|比較表・準備と流れ・メリットとデメット

選択肢1:従業員持株会を維持したままM&Aを進める場合

理論的には、従業員持株会を存続させたままM&Aを行うことも可能です。しかし、この選択には、大きなリスクが伴うことを覚悟しなければなりません。

従業員への影響と退職リスク

M&Aが成立すると、従業員持株会が保有する株式も譲渡の対象となり、その対価は持株会に入ります。そして、そのお金は、各従業員の持分に応じて分配されます。

非上場会社の従業員持株会では、株式を額面金額のような低い価額で取得しているケースが多く、M&Aによって株価が何十倍、何百倍にも跳ね上がることがあります。その結果、従業員一人ひとりが、年収や将来の退職金をはるかに超える、多額の現金を手にする可能性があります。

これは、一見すると喜ばしいことのように思えますが、そうとも限りません。思いがけない大金を手にした優秀な幹部社員が、「もう働く必要はない」と、M&Aを機に会社を去ってしまう危険性があるのです。事業の核となる人材が流出してしまえば、M&Aそのものが失敗に終わる恐れさえあります。

経営者の心情的な問題

そもそも、従業員持株会が保有する株式は、先代や現経営者の温情により、時価よりもかなり低い価額で従業員に譲渡されたものであるケースがほとんどでしょう。

その株式が、M&Aによって当初の経営者の想像を超える価値を生み出し、その利益が従業員に帰属することに対して、心情的に割り切れないと感じる経営者も少なくありません。これは、理屈だけでは片付けられない、非常に人間的な感情と言えるでしょう。

▷関連:事業承継の相談先を比較|中小企業のための選び方・おすすめ先を紹介

選択肢2:M&Aの前に従業員持株会から株式を買い取る場合

前述のような深刻なリスクを回避するため、実務上は、M&Aの実行前に従業員持株会を解散し、会社がその株式を買い取る(自己株式として取得する)方法が一般的です。

なぜ事前買取が一般的なのか

M&Aの前に会社が株式を買い取っておけば、高額なM&A株価に基づく多額の譲渡対価が従業員個人に渡ることはなく、人材流出のリスクを根本から絶つことができます。また、譲受企業に対して「100%の株式」を譲渡できる状態を整えることができ、M&A交渉をスムーズに進める上でも有利に働きます。

この方法は、経営者、譲受企業、そしてM&A後の会社の安定という三方にとって、最も合理的と言えるでしょう。

事前買取の具体的な手続

株式の事前買取は、通常、以下の流れで進められます。

- 持株会規約の確認: まず、持株会の規約に、解散や退会時の株式の取扱いについて、どのような定めがあるかを確認します。

- 組合員総会の開催: 規約に基づき、従業員持株会の組合員総会を招集し、持株会の解散を決議します。

- 会社による自己株式取得: 解散が決議された後、会社が従業員持株会の保有する全ての株式を買い取ります。

この手続を円滑に進めるためには、持株会規約の内容が非常に重要になります。

最大の難関「買取価格」の決定

事前買取における最大の課題、それは「いくらで買い取るか」という価格設定です。この価格決定が、M&Aの成否を分けると言っても過言ではありません。

問題の根源は、持株会規約で定められていることが多い「買取価格(例えば、簿価純資産価額など)」と、M&Aで取引される「株式の時価」との間に、非常に大きな差が存在することにあります。この差を、従業員にどう説明し、納得してもらうかが極めて重要になります。

買取価格が低すぎる場合のリスク

もし、M&Aが近いことを従業員が知っている状況で、規約通りの低い価格で株式を買い取ろうとすればどうなるでしょうか。従業員は、「自分たちの持っていた株式が、本当はもっと高く売れるはずなのに、会社に不当に安く買い叩かれた」という不信感を抱く可能性があります。

この不信感は、従業員のモチベーションを著しく低下させ、M&A後の新体制に対して非協力的な態度をとる原因にもなりかねません。最悪の場合、優秀な人材が会社に愛想をつかして辞めてしまうという、本末転倒な事態を招く恐れもあります。

買取価格をどう決めるか?信頼関係が試される時

この問題に、絶対的な正解はありません。法的には規約通りの価格で買い取ることも可能かもしれませんが、それが最善の策とは限りません。

一つの考え方として、規約上の買取価格に、これまでの労に報い、M&A後の貢献への期待を込めて、一定の功労金や特別退職金を上乗せして支払うといった配慮が考えられます。大切なのは、従業員に対して誠実に向き合い、なぜこの価格で買い取るのか、M&Aが会社と従業員の双方にとってどのような未来をもたらすのかを、丁寧に説明し尽くすことです。最後は、経営者と従業員との間に、日頃からどれだけの信頼関係が築けているかが試される場面と言えるでしょう。

▷関連:非上場株式の評価方法|事業承継における税務とM&Aの時価

M&A以外の事業承継スキームと持株会

従業員持株会は、M&Aだけでなく、他の事業承継の方法においても有効に活用できます。

親族内承継での活用法

経営権を後継者である親族に集中させたい場合、他の親族や従業員への配慮が課題となることがあります。この時、従業員持株会に株式の一部を持ってもらうことで、経営に直接関与しない他の関係者への利益配分という役割を担わせることができます。

これにより、後継者は安定した経営基盤を確保しつつ、他のステークホルダーとの関係も円満に保つことが可能になります。

▷関連:親族内での事業承継|手順・方法・メリットとデメリット・株式譲渡

従業員承継(EBO)での活用法

従業員が会社の事業を引き継ぐ「従業員承継(EBO:Employee Buyout)」において、従業員持株会は一定の役割を果たします。従業員個人では、会社の株式を買い取るための資金を準備することが困難な場合がほとんどです。そこで、従業員持株会を、従業員たちが株式を取得するための「受け皿」とします。

▷関連:EBOとは従業員による事業承継!MBOやLBOとの違い・手順を解説

従業員持株会の設立・運営のポイント

これから従業員持株会の設立を検討されている経営者のために、設立と運営の要点にも触れておきます。

従業員持株会を設立するステップ

従従業員持株会の設立は、一般的に複数の手順を経て進めます。以下の表は、従業員持株会の設立手順をまとめたものです。

| 手順 | 手続項目 | 内容・詳細 |

|---|---|---|

| 1 | 規約・細則の作成 | 従業員持株会の規約、および運営細則を作成します。規約を後から改正するのは難しいため、今後変更する可能性がある項目については、細則に盛り込むと良いでしょう。 |

| 2 | 理事などの選任及び取締役会による承認 | 設立発起人、理事(理事長)、監事を選任します。発起人と理事・監事を兼任することは可能です。しかし、取締役がこれらの役職を兼任することは認められないため、各役職は従業員から選任します。 |

| 3 | 取締役会による承認 | 従業員持株会の設立を取締役会で承認します。あわせて、給与天引きのルールや、奨励金支給に関する事項なども承認します。 |

| 4 | 銀行口座の開設と覚書の締結 | 従業員持株会で用いる銀行口座の開設、および企業と持株会の間で覚書(持株会の目的外利用の禁止、企業側の手数料負担など)を締結します。 |

| 5 | 会員の募集 | 従業員持株会に加入する社員を募ります。一般的には、従業員へ規約や細則等の説明会を開催し、希望した従業員に入会してもらいます。 |

| 6 | 運用開始 | 入会や資金の拠出が完了したら、実際に従業員持株会の運用が開始されます。従業員持株会は、民法上の組合として設立されるケースが一般的です。管理および運営に関しては、社内で実施するケースもあるものの、多くの場合は外部の証券会社などに委託されます。 |

これらの手続を滞りなく進めることが、円滑なスタートの鍵となります。

▷関連:事業承継コンサルティングとは?必要資格・支援機関一覧・報酬など

肝となる「持株会規約」の重要性

従業員持株会の運営は、すべてこの規約に基づいて行われます。将来のトラブルを未然に防ぐためにも、規約の作成には細心の注意が必要です。特に重要なのは以下の項目です。

議決権の行使方法

持株会として、どのように議決権を行使するか(理事長に一任するなど)を明確に定めます。

退会時の株式の取扱い

退会者の持分をどうするか。通常は「持株会が簿価純資産価額などで買い取ること」を定めておき、株式の社外流出を防ぎます。

この規約こそが、持株会という船の航路を定める「海図」であり、羅針盤なのです。

株式の評価方法と奨励金

従業員持株会に株式を譲渡する際の「価格」も重要なポイントです。非上場株式の評価方法は複数ありますが、相続税評価額の一つである「配当還元価額」といった、比較的低い価額で譲渡することも税務上認められています。

また、従業員の加入を促進するために、会社が拠出金に対して一定率の奨励金を上乗せする制度を設けることが一般的です。この奨励金が、従業員にとって大きな加入インセンティブとなります。

▷関連:事業承継アドバイザリーとは?役割・依頼メリット・選び方・資格

従業員持株会を用いた事業承継

従業員持株会は、従業員の士気向上や円滑な事業承継に有効な制度です。M&Aでは持株会からの株式買取が重要課題となり、規約上の買取価格とM&A時価との差への対応が求められます。価格設定を誤ると従業員との信頼関係を損なうため、法的整合性だけでなく従業員への配慮と丁寧な対話が不可欠です。

みつきコンサルティングは、税理士法人グループのM&A仲介会社として、中小企業M&Aに特化した豊富な実績を持つM&Aアドバイザー、公認会計士、税理士が多数在籍しています。従業員持株会を含む事業承継のサポートもワンストップで対応可能です。ぜひご相談ください。

完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >

著者

- 事業法人第一部長/M&A担当ディレクター

-

みずほ銀行にて大手企業から中小企業まで様々なファイナンスを支援。みつきコンサルティングでは、各種メーカーやアパレル企業等の事業計画立案・実行支援に従事。現在は、IT・テクノロジー・人材業界を中心に経営課題を解決。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上

監修:みつき税理士法人

最近書いた記事

2026年1月12日M&Aの手順と流れ|検討・相談~成約までを売り手・買い手別に解説

2026年1月12日M&Aの手順と流れ|検討・相談~成約までを売り手・買い手別に解説 2025年12月6日経営承継円滑化法とは?事業承継税制の認定要件等をわかりやすく解説

2025年12月6日経営承継円滑化法とは?事業承継税制の認定要件等をわかりやすく解説 2025年11月29日従業員持株会と事業承継・M&Aによる株式譲渡|仕組み・設立も解説

2025年11月29日従業員持株会と事業承継・M&Aによる株式譲渡|仕組み・設立も解説 2025年11月29日EBOとは従業員による事業承継!MBOやLBOとの違い・手順を解説

2025年11月29日EBOとは従業員による事業承継!MBOやLBOとの違い・手順を解説