M&Aは企業の未来を大きく左右する重要な決断です。その過程で、取引の安全性を確保するために欠かせないのが「表明保証」という仕組みです。本記事では、表明保証の基本から実務上のポイントまで、中小企業の経営者の方々に向けて詳しく解説します。

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」。そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績にもとづく無料相談でお応えします。本格的な検討前の情報収集だけでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。

> みつきコンサルティングにM&A仲介を無料相談する|税理士法人グループ

表明保証の基本的な理解

M&A取引において、表明保証は取引の信頼性を支える重要な役割を担っています。まずは表明保証の基本的な概念と、なぜ必要なのかを理解しましょう。

表明保証とは

表明保証とは、最終契約書において、主に譲渡オーナーが譲受企業に対して、対象会社の財務状況、法務状況、事業状況などが真実かつ正確であることを示す「表明」と、その内容を「保証」する条項のことです。契約締結日などの特定時点において、開示された情報が事実であることを約束する仕組みといえます。表明保証条項は、M&A契約の中核をなす重要な要素です。

これは英米法から発展した概念ですが、現在では日本のM&A取引においても標準的な契約条項として定着しています。

▷関連:最終契約書(DA)とは?M&Aでの種類・記載項目・雛形・注意点

表明保証が必要な理由

M&A取引では、対象会社の情報が譲渡オーナー側に偏る「情報の非対称性」が存在します。譲受企業は限られた時間内で調査を行いますが、すべての情報を完璧に把握することは困難です。

表明保証は、この情報格差によるリスクを軽減する役割を果たします。譲受企業は表明保証を通じて、提示された情報が正しいことを保証してもらい、安心して取引を進められます。

特に中小企業のM&Aでは、管理体制が十分でない場合が多く、簿外債務などの潜在的リスクが後から発覚する可能性があります。表明保証は、こうした予期せぬ問題から譲受企業を守る安全網となるのです。

表明保証の機能と重要性

表明保証は、M&A取引において複数の重要な機能を果たします。ここでは、その主要な機能について詳しく見ていきましょう。

情報開示を促進する機能

表明保証は、譲渡オーナーに対して対象会社のネガティブな情報も含めて積極的に開示することを促します。虚偽の情報や隠蔽があれば、後に重大な違反として責任を問われる可能性があるためです。この仕組みにより、譲渡オーナーは真実の情報を提供しようという動機づけが働きます。オープンな対話を促す契約上の仕組みといえるでしょう。表明保証期間中に違反が発覚すれば、譲渡オーナーは補償責任を負うことになります。このため、契約締結前の情報開示が自然と促進されるのです。

リスク分担を明確にする機能

M&Aにおけるリスクを、譲渡オーナーと譲受企業の間でどのように分担するかを明確にするのも、表明保証の重要な機能です。表明保証に違反があった場合、取引の中止や譲渡対価の修正を通じて、発生した損害を譲渡オーナーが補償します。予期せぬ問題が見つかった際の責任の所在を事前に取り決めておく仕組みです。補償条項と連携することで、表明保証違反があった場合の具体的な対応方法が定められます。表明保証が「約束」であるならば、補償条項は「約束が破られた場合のルール」といえます。

デューデリジェンスとの相互補完

表明保証は、デューデリジェンスと相互に補完し合う関係にあります。デューデリジェンスは対象会社の詳細調査ですが、時間とコストに限りがあるため、すべての問題を発見できるわけではありません。表明保証は、このデューデリジェンスの限界を補い、調査で把握しきれなかった部分についても譲渡オーナーに責任を持ってもらいます。両者は「二段構え」でM&A取引の安全性を高める役割を果たすのです。実務では、デューデリジェンスを実施した上で、最終契約書に表明保証条項を盛り込むことが一般的となっています。

▷関連:M&Aの流れ|会社売却の進め方・基本的な手順を仲介会社が解説

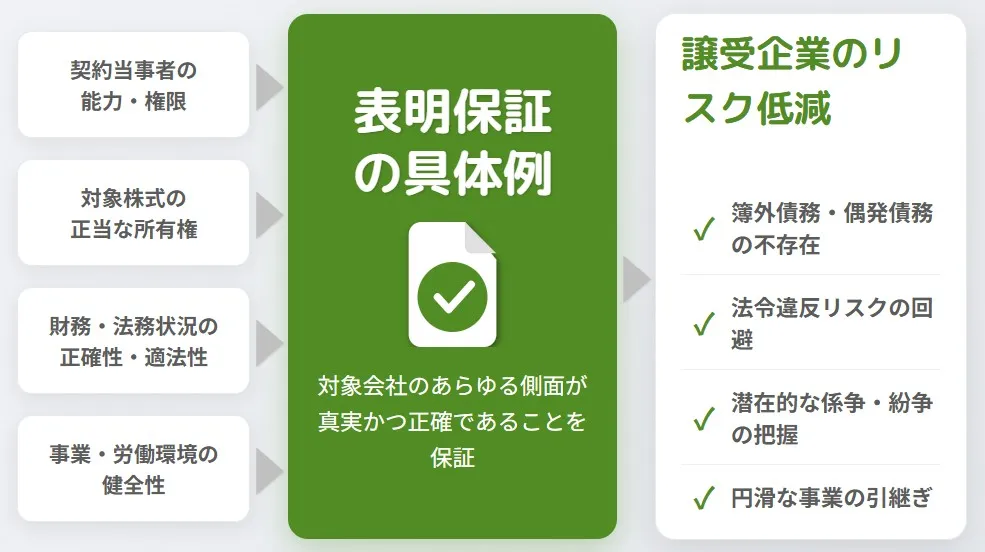

表明保証の具体的な内容

表明保証の内容は、対象会社のあらゆる側面にわたります。ここでは、実際にどのような事項が表明保証の対象となるのか、具体的に見ていきましょう。

契約当事者に関する表明保証

まず、M&A契約の当事者自身に関する表明保証があります。これは契約を締結する上での基本的な前提条件です。

契約締結の能力と権限を有していること、必要な手続が適法かつ有効に完了していることを表明保証します。契約が法的に有効であるための最も基本的な保証といえます。また、反社会的勢力との関与がないことも重要な表明保証事項です。近年のコンプライアンス重視の流れから、取引の健全性を確保するために不可欠な項目となっています。

財務状況に関する表明保証

対象会社の財務状況に関する表明保証は、譲渡対価に直結するため特に重要です。提出された財務諸表が会計基準に従い適正に作成されていることを表明保証します。簿外債務や偶発債務の不存在も重要な保証事項です。未払賃金、未払残業代、社会保険料の未払、税金の未払などがこれに該当します。これらの債務は、後から判明すると譲受企業にとって大きな負担となります。その不存在の保証は、譲受企業にとって非常に重要な安心材料です。

法務状況に関する表明保証

対象会社の法務状況についても、詳細な表明保証が行われます。事業を行う上で関連するすべての法令を遵守していること、必要な許認可を適切に取得し維持していることを保証します。許認可の違反や法令違反があれば、事業継続に支障をきたす可能性があります。その適法性の保証は、譲受企業にとって極めて重要です。

また、現在係争や紛争が提起されていないこと、またはその恐れがないことも表明保証の対象です。係争中の案件があれば、M&A後に譲受企業がリスクを引き継ぐことになるためです。

事業状況に関する表明保証

対象会社が締結している重要な契約に債務不履行事由がなく、M&A後も有効に存続することを表明保証します。知的財産権を適切に保有していること、関連する紛争が存在しないことも含まれます。

労働組合がないこと、労働紛争や未払賃金が存在しないことなど、労働関連の債務や紛争がないことも保証事項です。労働問題はM&A後に大きな火種となることが多いため重視されます。

事業活動が正常に行われていること、M&A後の事業移転に困難が生じるような事項が存在しないことも表明保証の対象となります。

▷関連:M&Aの条件交渉ポイント|売り手・買い手の注意点・確認事項とは

表明保証違反への対応

M&A契約締結後に表明保証違反が判明した場合、どのような対応が取られるのでしょうか。実務における対応方法を見ていきましょう。

違反が発見された場合の影響

表明保証事項に違反があった場合、その違反によって譲受企業に損害が発生すれば、譲渡オーナーに損害賠償義務が発生します。違反の程度によっては、株式譲渡契約そのものが解除される可能性もあります。

ただし実務では、譲渡オーナーが意図的に情報を隠蔽する悪意のある違反よりも、無意識に事実と異なることを表明してしまうケースが多くあります。軽微な違反や無意識の違反の場合、発生した損害の金額に応じて譲渡対価の調整など、実務的な解決が図られることがほとんどです。

損害賠償請求の実際

表明保証違反があったからといって、必ずしも損害賠償が認められるわけではありません。責任追及にはいくつかのハードルが存在します。

- 表明保証違反があっても、譲受企業に具体的な損害が発生しなければ、責任を追及できない可能性があります。軽微な違反で金銭的損害がほとんどない場合、損害賠償が認められない裁判事例も存在します。

- 譲受企業のデューデリジェンスが不十分であったと判断される場合も、損害賠償が認められないケースがあります。専門家による適切な調査の実施が重要です。

判例から見る実務対応

表明保証違反を理由とする損害賠償請求は、これまで裁判で争われることが少なかった領域ですが、近年その判例が増加しています。これらの判例から、損害賠償額の算定方法や、補償条項の定め方がいかに重要かが浮き彫りになります。

従来の判例の傾向

従来の判例では、表明保証違反による損害賠償の範囲は、契約上の補償条項の定めに従い、譲受企業や対象会社に発生した「実損害額」を基礎として認定される傾向にありました。例えば、未払賃金の存在が明らかになった場合は、その未払賃金相当額が損害と認定される、といった形です。また、譲受企業が表明保証違反の事実について「悪意または重過失」であった場合には、補償請求が否定される可能性が示唆された判例も存在しました。

近時の判例の傾向

近時の判例では、損害額の算定において、従来の「実損害額」に加えて、表明保証違反があった場合とない場合との間の「企業価値の差額」を基礎に算定するケースも現れています。企業価値算定手法であるDCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)が、損害額算定の基礎として用いられることもあります。これは、M&A取引において、対象会社の将来の収益性や価値が重視されていることの表れと言えるでしょう。

補償条項の定め方の影響

判例は、補償条項の定めが損害賠償の範囲に大きく影響することを示しています。補償条項に因果関係の範囲を限定する記載がない場合や、「表明保証違反に起因または関連して損害等を被ったとき」といった文言に留まる場合、裁判所による損害と違反との因果性の判断が甘くなる傾向が見られます。一方で、補償条項がなければ、表明保証違反それ自体と「相当因果関係」のある損害のみが賠償対象となるため、補償の範囲が狭まることになります。

表明保証違反へのリスクヘッジ

M&Aにおける表明保証違反のリスクは、譲渡オーナーと譲受企業双方にとって深刻な問題となり得ます。では、このリスクをどのように管理し、ヘッジしていくべきでしょうか。

譲渡オーナー側のリスクヘッジ策

譲渡オーナーは、M&A後に予期せぬ責任を負わないよう、さまざまな対策を講じる必要があります。実務で有効な対策を下表で見ていきましょう。

| リスクヘッジ策 | 具体的な対応方法と効果 |

|---|---|

| 情報開示の徹底 | 譲渡オーナーは、対象会社に関する情報を開示する際、その正確性を徹底的にチェックすることが重要です。特に社内で作成された管理会計資料については、開示前に再確認が必要です。正確性に自信が持てない情報がある場合は、その旨を譲受企業に明確に伝えた上で開示するか、開示自体を控えることも選択肢です。やり取りの経過をしっかり記録しておくことが重要です。譲受企業に対して常に誠実な対応を心がけることが、何よりも信頼関係を築く上で大切です。 |

| 契約書による責任範囲の限定 | 最終契約書における表明保証条項の文言調整は、譲渡オーナーのリスクを効果的にヘッジする手段となります。正確性に自信が持てない情報は、除外事項として表明保証の対象から外すことを交渉します。除外事項を明確に設定することで、不要なリスクを回避できます。また、「重要な点において正しい」や「譲渡オーナーの知り得る限りにおいて正しい」といった限定的な表現を用いることも有効です。デューデリジェンスで譲受企業が既に把握した事項については、表明保証の対象から除外することを求める交渉も効果的です。 |

| 補償条項の工夫 | 補償条項において、譲渡オーナーが負う損害賠償額に下限を設定する「ミニミス条項」は、中小企業M&Aにおいて有効なリスクヘッジ策です。例えば、500万円以下の損害は補償対象としないという設定により、小規模なトラブルによる補償請求から免れることができます。複数の軽微な損害の合計額が一定額を超えた場合のみ補償対象とする設定も可能です。また、補償請求ができる期間を限定したり、補償額に上限を設定したりすることで、リスクを時間的・金額的に限定できます。 |

| 民法改正への対応 | 2020年4月の民法改正により、表明保証違反に基づく補償責任の解釈に変化が生じました。譲渡オーナーは契約書に特別な規定を設けることで、リスクを明確にできます。譲受企業が表明保証違反の事実を既に認識していた場合や、重大な過失によって知らなかった場合には、補償請求を受けないようにする条項を設けることが重要です。また、民法上の救済手段を排除し、契約書に明記された補償責任に限定する旨を規定しておくことも引き続き重要です。 |

譲受企業側のリスクヘッジ策

譲受企業は、M&A後に予期せぬリスクを抱え込まないよう、徹底した調査と契約書での保護を求める必要があります。譲受企業側が実施すべき効果的なリスクヘッジ策を、下表にまとめました。

| リスクヘッジ策 | 具体的な対応方法と効果 |

|---|---|

| 徹底したデューデリジェンスの実施 | 譲受企業にとって最も基本的なリスクヘッジ策は、対象会社に対する徹底したデューデリジェンスの実施です。適切な表明保証事項を設定するため、譲渡オーナー企業にとって不利な情報も含めすべてを把握することが不可欠です。デューデリジェンスが不十分であれば、表明保証事項の設定を譲渡オーナー側にコントロールされる可能性があります。専門家による徹底した調査は、自己防衛のために必要です。調査が不十分であったと判断された場合、後に表明保証違反が発覚しても損害賠償が認められないケースがあることを理解しておく必要があります。 |

| サンドバッキング条項の活用 | デューデリジェンスで表明保証違反を認識した場合でも補償請求ができる「サンドバッキング条項」は、譲受企業にとって有効です。この条項は、いわゆる「レプワラ」(表明保証違反)に対する保護を強化します。調査段階で問題が見つかっても取引を中止せずに進める柔軟性を持ちつつ、将来のリスクを譲渡オーナーに負担させることが可能になります。デューデリジェンスで未払残業代があることが判明した場合でも、その事実を知りながらM&Aを実行し、後で譲渡オーナーに補償請求ができるという仕組みです。 |

| 損害額算定方法の明確化 | M&A契約締結時に、将来表明保証違反があった場合の損害額算定方法についても合意しておくことが望ましいでしょう。実損害額だけでなく、企業価値の減少分も損害として請求できる旨を明確に規定します。損害と違反との因果関係の範囲を限定しないよう、「表明保証違反に起因または関連した」損害を賠償対象とする表現にとどめることも重要です。契約書の文言が損害賠償の範囲に大きく影響するため、専門家のアドバイスを受けながら慎重に検討することが必要です。 |

表明保証保険によるリスクヘッジ策

M&A取引における表明保証違反のリスクは、契約書で調整してもゼロにはなりません。そこで注目されるのが「表明保証保険」という手段です。

表明保証保険の仕組み

表明保証保険とは、M&A契約における表明保証に違反があった場合、譲渡オーナーまたは譲受企業が被る損害をカバーする保険です。予期せぬトラブル発生時に、保険会社が介在することで円滑な解決を図ります。

例えば、簿外債務がないと表明保証したにもかかわらず、M&A後に簿外債務が発見された事例を考えましょう。通常であれば譲受企業は譲渡オーナーに補償請求を行います。

しかし、譲渡オーナーに弁済する資力がない場合や、訴訟にかかる時間とコストを考慮して泣き寝入りすることも少なくありません。表明保証保険に加入していれば、保険会社に損害補償を請求できます。

表明保証保険のメリットとデメリット

表明保証保険により、譲受企業は譲渡オーナーの信用力を補完し、リスクを軽減できます。譲渡オーナーにとっても、M&A後の偶発的なリスクによる金銭的負担を軽減でき、安心して事業承継を行えます。保険会社から確実に補償を受けられる安心感により、M&A交渉をスムーズに進めることが可能になります。

一方で、保険会社による審査プロセスやデューデリジェンスの実施状況によっては免責事項があるため注意が必要です。保険料というコストが発生すること、悪意ある違反は補償対象外となる場合があることも理解しておく必要があります。

▷関連:表明保証保険とは?M&Aでの仕組・流れ・買主と売主のメリット

表明保証条項の作成実務

実際に表明保証条項を作成する際には、いくつかの重要なポイントがあります。ここでは実務上の注意点を見ていきましょう。

ひな形の活用と注意点

表明保証条項を作成する際、ひな形を参考にすることは有効です。ただし、ひな形をそのまま使用するのではなく、個別の取引に応じてカスタマイズすることが重要です。対象会社の業種、規模、特性によって必要な表明保証事項は異なります。例文を参考にしながら、自社の状況に合わせて内容を調整しましょう。

M&A専門の弁護士や会計士など、専門家のサポートを受けながら作成することをお勧めします。契約書の文言一つで責任範囲が大きく変わることがあります。

包括条項の取り扱い

譲受企業が、契約書に明記されていない事項も含め、重大な影響を及ぼす事実すべてを保証させる「キャッチオール条項」を求めることがあります。これは譲渡オーナーにとって非常にリスクが高い条項です。

この場合、譲渡オーナーはキャッチオール条項の内容をできる限り具体的に明確にするよう交渉すべきです。タームシートの段階で除外事項や保証範囲について協議しておくことで、最終契約での交渉が円滑に進みます。除外事項を明記することで、保証範囲の不明確さを解消します。重大なものに限定する表現を用いることも有効です。曖昧な包括的表現は、後のトラブルの原因となりやすいため注意が必要です。

▷関連:タームシートとは?M&Aの最終契約前の雛形・役割・記載内容を解説

表明保証期間の設定

表明保証期間とは、譲渡オーナーが表明保証違反について補償責任を負う期間のことです。この期間設定は、リスク分担において非常に重要な要素となります。

一般的には、クロージング後6か月から3年程度の期間が設定されます。財務関連事項については比較的短期、税務関連事項については税務調査の時効を考慮して長期に設定されることが多いです。業種や対象会社の特性、リスクの性質によって適切な期間は異なりますので、個別の事情に応じて、柔軟に設定しましょう。

▷関連:M&Aのクロージングとは|当日の流れ・必要書類・前提条件・手続

表明保証と特別補償の違い

M&A契約では、表明保証と並んで「特別補償」という条項が設けられることがあります。両者の違いを理解することは、契約交渉において重要です。

特別補償条項とは

特別補償は、表明保証とは別に、特定の事項について譲渡オーナーが無過失で補償責任を負う条項です。表明保証が「真実であることの保証」であるのに対し、特別補償は「特定のリスクについての補償約束」といえます。例えば、デューデリジェンスで把握された潜在的な税務リスクや、訴訟リスクなど、既知のリスクについて特別補償が設定されることがあります。

表明保証と特別補償の違いは、譲渡オーナーの認識や過失の有無にあります。表明保証違反では原則として譲渡オーナーの故意・過失が問題となりますが、特別補償では無過失でも補償義務が発生します。

実務における使い分け

実務では、既知のリスクや高額なリスクについては特別補償で対応し、一般的な事項については表明保証で対応するという使い分けが行われます。特別補償は、譲渡オーナーにとってより重い責任を意味します。そのため、補償対象や補償額を明確に限定することが一般的です。

譲受企業としては、重要なリスクについて特別補償を求めることで、より確実な保護を得られます。契約交渉では、どの事項を特別補償の対象とするかが重要な論点となります。

M&Aにおける表明保証のまとめ

表明保証は、M&A取引において、譲渡オーナーが譲受企業に対し、対象会社の情報が真実かつ正確であることを保証する、まさに取引の土台となる重要な契約です。この概念を深く理解し、適切に活用することが、予期せぬトラブルを避け、M&Aを成功に導く鍵となります。

当社は、みつき税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の業歴があり、中小企業M&Aに特化した実績経験が豊富なM&Aアドバイザー・公認会計士・税理士が多く在籍しております。M&Aをご検討の際は、みつきコンサルティングにご相談ください。

完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >

著者

- 事業法人第四部長/M&A担当ディレクター

-

国内証券会社(現SMBC日興証券)にてクライアントの資産運用を支援。みつきコンサルティングでは、消費財・小売業界の企業に対してアドバイザリーを提供。事業承継案件のみならず、Tech系スタートアップへの支援も行う。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上

監修:みつき税理士法人

最近書いた記事

2025年12月10日スタートアップによるM&A|イグジット・IPO前のバイアウト戦略

2025年12月10日スタートアップによるM&A|イグジット・IPO前のバイアウト戦略 2025年11月30日社長の後継者がいない会社|後継ぎ募集の理由・事業承継方法を解説

2025年11月30日社長の後継者がいない会社|後継ぎ募集の理由・事業承継方法を解説 2025年11月30日経営者のハッピーリタイアとは?事業承継M&Aをわかり易く解説

2025年11月30日経営者のハッピーリタイアとは?事業承継M&Aをわかり易く解説 2025年11月29日黄金株とは?中小企業が事業承継に活用できる種類株!発行方法も解説

2025年11月29日黄金株とは?中小企業が事業承継に活用できる種類株!発行方法も解説