事業承継を検討している多くの経営者が直面するのが、自社株式の引継ぎという課題です。特に株式譲渡は、経営権の移行をスムーズに行うための鍵となります。本記事では、事業承継における株式譲渡の基本から、多様な引継ぎ方法、かかる税金の種類、そして円滑に進めるための手続や注意点まで、分かりやすく解説します。

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」

そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績にもとづく無料相談でお応えします。本格的な検討前の情報収集だけでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。

> みつきコンサルティングにM&A仲介を無料相談する|税理士法人グループ

事業承継における株式譲渡とは

事業承継という大きな節目を迎えるにあたり、多くの経営者の方々がまず頭に浮かべるのが、自社株式をどうするべきかという問題ではないのではないでしょうか。会社の経営権を後継者にしっかりと引き継ぐ上で、株式譲渡は最もポピュラーな手法です。

近年では経営者の引退年齢が高齢化しており、平均して60歳代後半から70歳代前半で事業承継を検討するケースが増えています。

▷関連:経営者が引退する平均年齢は?中小企業の社長は勇退後どうなる?

株式譲渡とは

株式譲渡とは、現経営者が保有する自社株を、後継者へ譲り渡すことで経営権を移行させる方法を指します。この手法は、事業承継だけでなく、組織規模の拡大や再編、さらにはM&Aなど、様々な目的で用いられることがあります。特に中小企業の事業承継においては、会社そのものを引き継ぐための最も一般的な手段と言えるでしょう。

株式の所有割合は、後継者が会社を単独で動かせるかどうかに直結するため、譲渡する株式の割合は慎重に検討しなければなりません。経営権を確実に後継者に渡すためには、過半数、できれば3分の2超の株式を譲渡することが望ましい考えます。

▷関連:事業継承と事業承継は違う?使い分け・手続の流れを解説

株式譲渡3つの方法

事業承継において自社株を誰かに承継する方法は、株式譲渡を含め、主に三つの種類に分けられます。それぞれの手法にはメリットとデメリットがあり、自身の状況に合わせて最適な方法を選ぶことが成功の鍵を握ります。どの方法を選ぶにしても、事前にしっかりと計画を立て、税金や将来のトラブルを未然に防ぐことが肝要です。

生前贈与

生前贈与は、現経営者が存命中に、後継者に対して無償で自社株式を譲り渡す方法です。この方法は主に親族内承継で利用されることが多いです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・後継者が株式購入資金を用意しなくて済むため、資金面の負担が軽い ・現経営者が存命中に計画を立てやすく、相続税・贈与税の優遇制度を活用した節税策を組みやすい | ・株式を贈与すると後継者に贈与税が課されるため、長期的な贈与計画で税負担を抑える工夫が必要 ・後継者だけが大きな贈与を受けると「特別受益」とみなされ、遺産分割協議でトラブルになる恐れがある |

相続

相続は、経営者が自社株式を保有したまま亡くなった場合に、後継者である相続人が相続によって株式を取得する方法です。これも親族内承継で利用される方法です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・後継者が株式の買い取り資金を準備する必要がないため、資金面の負担が軽い ・相続税には基礎控除額が大きいため、贈与税よりも課税額を抑えられる可能性がある | ・遺言書がない場合、法定相続人の間で遺産分割協議が行われ、後継者以外の相続人が株式を相続する可能性があり、経営の意思決定に支障をきたすリスクがある ・他の相続人から遺留分を主張されるトラブルが発生し得るため、生前の遺言作成などによる対策が重要となる |

なお、相続人の場合は一般承継人として包括的に権利義務を承継することになります。

▷関連:事業承継やM&Aでの承継人|一般(包括)承継人・特定承継人とは

売買

一般に「株式譲渡」と言うと、この売買を指します。売買は、後継者が現経営者から対価を支払って株式を買い取る方法です。この手法は、親族内承継だけでなく、社内承継やM&Aによる第三者承継の場合に最も一般的に用いられます。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・譲渡オーナーは自社株式を現金化でき、その資金を老後の生活資金や新たな事業の原資に充てることができる ・適正な価格で取引を行えば相続トラブルのリスクを軽減し、後継者の地位を安定させられる ・金銭の授受による適正価格での株式譲渡は、他の法定相続人とのトラブルに発展する可能性が贈与や相続での譲渡よりも少ない | ・後継者には株式を購入するための多額の資金調達が必要となる ・税務上の評価額よりも著しく低い価格で譲渡すると「みなし贈与」などの課税リスクがあるため、価格設定には細心の注意が必要 ・後継者に十分な資金がない場合、株式を取得することが困難となる |

なお、事業承継対策のたの自社株買いも「売買」の1つになります。

▷関連:自社株買いとは|非上場の中小企業のメリットとデメリット・事業承継

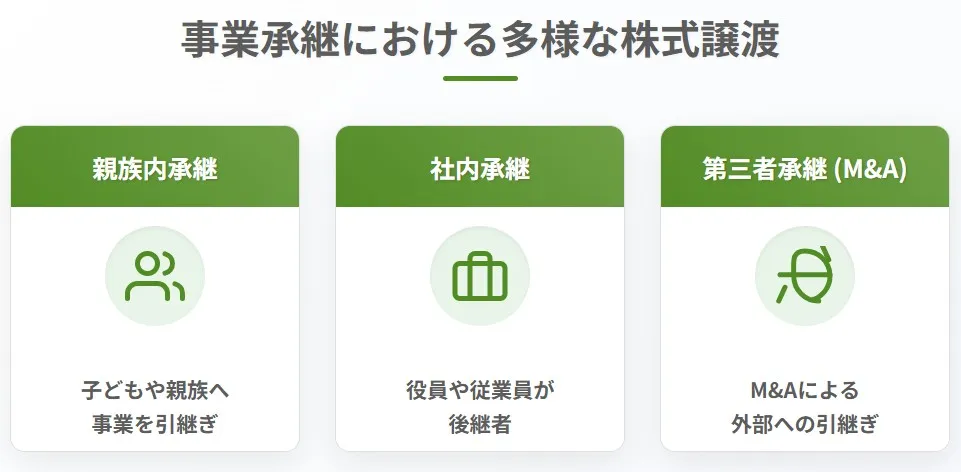

事業承継3つの方法

事業承継と一言で言っても、その方法は多種多様です。どのような後継者を選ぶかによって、事業承継の具体的な進め方や株式譲渡の戦略も大きく変わってきます。ここでは、事業承継の主な種類と、それぞれの場面で株式譲渡がどのような役割を果たすのかを見ていきましょう。

親族内承継

親族内承継は、現経営者の子どもや親族に事業を引き継ぐ、日本の中小企業で最も伝統的な事業承継の方法です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・後継者を早期に育成し、承継のタイミングを柔軟に決められる利点がある。 ・従業員や取引先も受け入れやすい傾向にあり、事業の継続性が保たれやすい ・親族内承継では生前贈与や相続が主な手段となるが、場合によっては売買による譲渡も選択肢として活用できる | ・複数の後継者候補がいる場合、株式の分散や後継者争いといったトラブルが発生するリスクがある ・株式が分散すると後継者以外にも拒否権や支配権を持つ株主が現れ、重要な意思決定に支障をきたす可能性がある ・明確な意思表示や事前の調整が不可欠で、これを怠ると派閥争いに発展する恐れもある |

▷関連:親族内承継とは?株式譲渡・贈与・相続の利点と欠点、進め方

従業員承継

従業員承継(社内承継)は、現経営者の親族以外の役員や従業員に事業を引き継ぐ方法です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・経営者の資質を持った人材を社内から選べる点が大きなメリットである ・長年会社に貢献してきた従業員が後継者となるため、組織文化や理念が引き継がれやすく、実務の引継ぎもスムーズに進むことが期待できる ・社内で影響力を持っている人物がそのまま経営者となるため、組織文化や企業風土を承継しやすい ・後継者育成の手間を軽減でき、業務に関する指導や承継の負担が少ない | ・社内承継における株式譲渡は主に売買によって行われるため、後継者には株式を買い取るための資金力が必要となり、その資金調達が大きな課題となる ・後継者候補を見つけたとしても、資金力の不足や金銭的な負担を懸念して辞退するケースが起こり得る ・無償で株式を引き継いだとしても贈与税の納付が必要であり、後継者への負担が大きくなる ・金融機関との連携や事業承継税制の活用など、資金調達の課題解決策を検討する必要がある |

▷関連:従業員承継とは?役員・社員への親族外承継のメリット・デメリット

第三者承継(M&A)

親族や社内に適切な後継者が見つからない場合、M&Aによる第三者承継は非常に有効な選択肢となります。近年は、親族や社内に後継者がいる場合でも、敢えてM&Aを選択する経営者も急増しています。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・外部の企業や個人に事業を売却する手法により、後継者不足という深刻な問題を解決できる ・従業員の雇用を守り、事業の存続を確保できるため、廃業を回避できる ・現経営者が対価を得る売買によって行われ、株式を現金化して多額の利益を得られる ・得られた譲渡益は引退後のセカンドキャリアや老後資金に充てることができる ・早期退職に必要な資金を確保する有効な手段となる ・経営者の責任や個人保証から解放される ・新たな経営手法やノウハウにより、さらなる事業成長が見込める | ・買い手が見つからない可能性があり、承継自体が実現しないリスクがある。 ・M&A会社の選定や交渉次第では、期待していた売却価格を下回る場合がある。 ・専門家との連携が非常に重要で、適切なM&A仲介会社を選ばなければ不利な条件での取引になる恐れがある ・職場環境や待遇が悪化してしまう恐れもあり、従業員への影響を慎重に検討する必要がある |

▷関連:事業承継とM&Aの違い|メリット・デメット、事業承継型M&Aとは

▷関連:後継者不足を事業承継型M&Aで解決!平均年齢・業績悪化・廃業多い

▷関連:55歳・56歳・57歳でリタイア?早期退職の必要資金・貯蓄・実例

事業承継方法の選び方

最適な事業承継の方法を選ぶことは、会社の未来だけでなく、経営者自身の人生設計にも大きく関わってきます。後悔のない選択をするためには、多角的な視点から慎重に検討を進めることが不可欠です。株式譲渡の方法も、選択した事業承継の方法によって変わってきます。

後継者の能力と意欲

事業承継の成功には、後継者が経営者としての資質と、事業を継続する強い意欲を持っているかが最も重要な判断基準となります。親族や社内に適任者がいるか、あるいは外部に求め会社売却するべきか、冷静に評価することが求められます。株式譲渡によって経営権が移行しても、後継者が会社を成長させる能力や熱意がなければ、事業の将来は危うくなります。ときには、感情的なしがらみを乗り越え、客観的な視点で後継者を選定する勇気も必要です。

会社の現状と将来の展望

会社の現在の業績や、今後の市場における成長性も、事業承継方法の選択に大きな影響を与えます。例えば、会社の業績が芳しくない場合は、M&Aによる売却が難しいかもしれません。反対に、成長性が見込まれる場合は、事業承継税制を活用した親族内承継や、高値での第三者承継も期待できるでしょう。株式譲渡の価格や条件も、会社の現状と将来性によって大きく変動するため、慎重な見極めが不可欠です。

税金負担と節税対策

事業承継では、税金の問題は避けて通れません。株式譲渡の形態(贈与、相続、売買)によって、課せられる税金の種類や税額が大きく異なります。例えば、生前贈与や相続の場合は贈与税や相続税が、売買の場合は譲渡所得税が課税されます。事業承継税制のような特例を活用できるかどうかも、税務負担を大きく左右するポイントです。最終的な先代経営者の手取り額や自社の資金計画に影響を与えるため、専門家のアドバイスを受けながら、早期から計画を立てることが極めて重要です。

関係者への影響

従業員や取引先、金融機関といった利害関係者への配慮も欠かせません。事業承継の方法によっては、彼らに不安を与えたり、関係性が変化したりする可能性があります。特にM&Aによる第三者承継の場合、従業員の雇用維持や取引先との関係継続は重要な懸念事項となるでしょう。株式譲渡のプロセスを通じて、これらの関係者に安心感を与え、円滑な事業継続を図るためのコミュニケーション計画も、事業承継計画に含めるべきだと考えます。

経営者自身の人生設計

事業承継は、経営者自身の引退後の生活設計、すなわちライフプランにも大きく関わってきます。株式譲渡によって得られる資金をどのように活用するか、引退後の役割をどうするかなど、経営者自身の希望を明確にすることも重要な要素です。例えば、早期に事業承継を完了して新たな挑戦をしたいのか、それとも徐々に経営から身を引きたいのかによって、最適な株式譲渡の時期や方法も変わってくるはずです。

株式譲渡による事業承継にかかる税金

事業承継を検討する上で、税金は最も頭を悩ませる課題の一つではないでしょうか。予想外の税負担は、円滑な事業承継を妨げ、計画の失敗につながりかねません。

先代経営者にかかる税金の種類

株式を譲り渡すオーナーが個人か法人かによって、課税される税金の種類が異なります。個人の場合は、主に譲渡所得税、住民税、復興特別所得税がかかります。法人の場合は、法人税などが課せられます。

個人株主の譲渡所得税

個人が株式譲渡で得た利益は、譲渡所得として所得税の課税対象となります。非上場株式の譲渡は、他の所得とは区分して税額を計算する「申告分離課税」が適用され、税率は一律20.315%です。この税率は、売却価格から株式の取得費と売却にかかる手数料(仲介手数料など)を差し引いたものに適用されます。譲渡益が大きい場合、かなりの税額になるため、事前の納税計画が不可欠です。

住民税と復興特別所得税

所得税の他に、株式譲渡の利益に対して住民税が課せられます。また、東日本大震災の復興財源確保のための復興特別所得税も課税対象となり、税率は0.315%です。前記した20.315%に含まれています。

法人株主の法人税

株式の譲渡オーナーが個人の場合は前述の通りですが、もし譲渡オーナーが法人である場合は、法人税が発生します。法人税以外にも、地方法人税、法人住民税、法人事業税といった各種税金も納める必要があります。

後継者にかかる税金

贈与や相続によって株式を承継する場合、譲受した個人には贈与税や相続税が課せられます。これらの税金は原則として一括納付が必要であり、多額になる可能性があるため、承継計画の段階で十分に考慮しておくことが重要です。なお、法人が株式を譲り受けた場合は、それが適正時価で行われる限り、その法人に税金は生じません。

贈与税

無償で株式を贈与された場合には、譲受側に贈与税が発生します。贈与税の税率は、特例贈与財産用税率または一般贈与財産用税率が適用され、累進課税方式によって10%から55%までの税率が設定されています。贈与税の負担を軽減するためには、長い年月をかけて複数回に分けて贈与を行う暦年贈与や、相続時精算課税制度の活用が検討されます。

相続税

経営者が亡くなり、相続によって株式を取得した場合には、譲受側(相続人)に相続税が課税されます。相続税も累進課税方式が採用されており、相続した遺産の金額によって税率が変動します。相続税には基礎控除額が設けられていますが、自社株式の評価額が高い場合は、多額の相続税が発生する可能性があり、納税資金の準備が大きな課題となり得ます。

特例を利用した税金対策

株式譲渡を利用した事業承継に関連する税制上の特例を2つ紹介します。

事業承継税制

多額の税負担が事業承継の妨げにならないよう、国は「事業承継税制」という特例を設けています。これは、円滑な事業承継を支援するための制度です。具体的には、贈与または相続により株式を移転し、事業承継を行う場合に、発生する贈与税または相続税の納税を猶予する制度です。さらに、一定期間にわたって要件を満たし続けることで、猶予された税額が最終的に免除されるという画期的な仕組みです。この制度は、特に中小企業の自社株式が高額で、納税資金の確保が困難なケースにおいて、利用が検討されます。

▷関連:中小企業とは?中堅大企業との違い・人数や資本金での定義を簡単解説

事業承継税制のメリットとデメリットを比較した表は以下の通りです。

| メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|

| ・納税資金が必要ない ・相続税または贈与税の全額が猶予される ・要件を満たせば免除される ・後継者は多額の納税資金を準備する必要がなくなる ・事業承継後の経営資金を温存できる ・会社の成長に集中できる環境が整えられる | ・一度適用を受けると、途中で廃業することが事実上困難になる ・途中で会社を売却することが事実上困難になる ・これらの行為を行った場合、猶予されていた税額に加えて猶予期間に応じた利息まで含めて納付しなければならない ・経営の自由度が大きく制限される ・先代経営者、後継者、会社それぞれが満たすべき非常に複雑な要件が定められている ・後継者が会社の代表者となり、株式を一定以上保有し続けること、事業を継続することなどが求められる ・要件は多岐にわたる ・一度適用を受けても、途中で要件を満たせなくなった場合は猶予が取り消される可能性がある ・詳細な確認と継続的な管理が求められる ・会社の将来計画や経営戦略を長期的な視点で綿密に立てることが不可欠 |

▷関連:事業承継税制とM&Aの関係|要件・手続・メリットとデメリット

取得費加算の特例

譲渡所得税の負担を軽減できる特例として、「取得費加算の特例」というものがあります。これは、相続によって取得した株式などの資産を、相続開始日から一定期間内に売却した場合に適用される制度です。

取得費加算の特例の仕組みと要件

この特例では、相続で納めた相続税の一部を、売却する株式の取得費に加算できます。取得費が増えることで、譲渡所得が減少し、結果として譲渡所得税の負担を軽減できるという仕組みです。適用を受けるためには、「相続、遺贈により財産を取得したこと」「相続開始日から3年10カ月以内に財産を譲渡したこと」「財産の取得者が相続税を納めていること」といった要件を満たす必要があります。事業承継で相続した自社株式を、将来的に売却する可能性がある場合には、この特例の活用を検討すべきでしょう。

持株会社を利用した対策

事業承継には、一般的な形態以外にも、特殊な状況に応じた株式譲渡の方法が存在します。例えば、不動産管理会社のような資産管理を主な目的とする会社の場合、一般的な事業会社とは異なる配慮が必要です。不動産管理会社は、オーナーの資産管理や節税対策のために設立されることが多く、親族内での承継が中心となりますが、近年では第三者への売却(いわゆる不動産M&Aなど)も増加傾向にあります。

▷関連:不動産管理会社の事業承継を成功させる対策|節税・活用・M&A

また、持株会社を設立して事業承継を行うケースもあります。持株会社を活用することで、複数の事業会社を統括しながら段階的に株式を移転することが可能になり、税務面でのメリットも得られる場合があります。

▷関連:持株会社のメリットとデメリット|ホールディングス設立の注意点

株式譲渡による事業承継の手続の流れ

株式譲渡による事業承継を円滑に進めるためには、法的に定められた手続を正確に踏むことが不可欠です。特に非上場会社の場合、株式に「譲渡制限」が設けられていることがほとんどであり、この制限への対応が手続の重要な部分を占めます。見落としや不備があると、後々大きなトラブルに発展する可能性もあるため、一つ一つのステップを慎重に進める必要があります。

| 手続内容 | 実施者 | 重要ポイント | |

|---|---|---|---|

| 1 | 株式譲渡承認請求の実施 | 先代経営者 | ・株式譲渡承認請求書を会社に提出 ・譲渡する株式の種類や数、後継者の氏名・住所を正確に記載 ・記載内容に誤りがあると後続手続が滞るため細心の注意が必要 |

| 2 | 譲渡承認機関による承認決議 | 譲渡企業(取締役会または株主総会) | ・譲渡制限株式の場合は承認が必須 ・承認が得られた場合は株式譲渡承認通知を実施 ・2週間以内に結果を通知しなかった場合は承認とみなされるが、正式な承認を得ることが望ましい |

| 3 | 株式譲渡契約の締結 | 先代経営者と後継者 | ・売買の場合:譲渡日、譲渡価格、支払い方法、支払い期日を明記 ・生前贈与の場合:贈与契約書を作成 ・契約書の不備は将来トラブルの原因となるため専門家のアドバイスが重要 |

| 4 | 株主名簿記載事項の書き換え | 先代経営者と後継者(共同) | ・後継者が株主権利(議決権、配当受領権等)を法的に主張するために不可欠 ・名義変更の遅れは二重譲渡等のトラブルリスクがあるため速やかな手続完了が重要 ・事業承継の完了を実感できる最終段階 |

株式譲渡による事業承継の注意点

事業承継、特に株式譲渡を伴う承継は、経営者にとって人生で一度あるかないかの大きな決断です。そのため、成功させるためには、多岐にわたる専門知識と、きめ細やかな準備が不可欠だと私は強く感じています。ここでは、株式譲渡を進める上で特に注意すべきポイントについて解説します。

適正な株価評価の重要性

非上場会社の株式は、上場会社のように市場で日々取引される価格がないため、その評価額の算定は非常に重要かつ複雑なプロセスとなります。

- 株価が適正に評価されていないと、後継者に課される贈与税や相続税が高額になったり、逆に譲渡オーナーが期待した売却益を得られなかったりする可能性があります。

- 税務上の評価額と著しく乖離した価格で譲渡すると、「みなし譲渡」や「みなし贈与」といった課税リスクを招くおそれもあります。

会社の財務状況、類似業種の業績、将来性などを総合的に考慮し、税法上のルールに則って正確な株価を算出することは、事業承継の成否を分けると言っても過言ではありません。

▷関連:非上場株式の評価方法|事業承継における税務とM&Aの時価

株式の分散防止策

株式が複数の株主に分散してしまうと、経営の意思決定がスムーズに行えなくなるリスクがあります。特に親族内承継では、後継者以外の親族にも株式が渡ることで、将来的な紛争の種となる可能性があります。

事前に種類株式の発行や、株主間契約の締結など、株式の分散を防止する対策を講じることが重要です。また、議決権制限株式や拒否権付株式などの活用も検討すべきでしょう。種類株式や優先株、黄金株といった特殊な株式を活用することで、議決権と財産権を分離し、承継の柔軟性を高めることも可能ですが、専門的な知識が必要です。

▷関連:種類株式とは?9つの内容を解説!事業承継・M&Aでの活用方法

▷関連:黄金株とは?事業承継での活用方法・メリットとデメリット・発行方法

▷関連:優先株とは?特徴・種類とM&A・事業承継での活用方法を解説

事業承継計画の作成

事業承継は、思いつきで成功するものではありません。計画的に進めるためには、事業承継計画を作成し、それに基づいて段階的に実行していくことが必要です。事業承継計画には、後継者の選定、育成プログラム、株式譲渡のスケジュール、税務対策、資金調達計画などを盛り込みます。中小企業庁が公表している事業承継ガイドラインでは、5年から10年程度の準備期間を設けて計画的に進めることが推奨されています。

▷関連:事業承継計画書とは?作成方法・手順・注意点と記載例を紹介

事業承継での負債の扱いについても、株式譲渡による事業承継の場合は会社の負債も含めて承継されるます。また、後継者が個人保証を引き継ぐ必要があるケースも一般的です。

▷関連:負債も事業承継される?債務超過・連帯保証・M&A等で削減対策

専門家によるサポートの必要性

事業承継のための株式譲渡は、税務、法務、会計、そして経営戦略といった多岐にわたる専門知識を要する重要事項が満載です。株価の適正な算出、各種契約書の作成、税務申告、そして複雑な手続の流れなど、経営者ご自身だけでこれら全てを完璧にこなすのは至難の業です。譲渡先が決まっていない場合には、最適な譲渡先の選定も加わります。

早い段階で税理士や公認会計士、事業承継コンサルティング会社、M&A仲介会社などのサポートを受けることで、無用のトラブル発生を未然に防ぎ、円滑かつ確実に事業承継を進めることが可能となります。専門家の知見と経験を借りることは、事業承継という大仕事を成功に導くための最も確実な道筋です。

▷関連:事業承継の相談先おすすめ比較|中小企業のための失敗しない進め方

株式譲渡による事業承継のまとめ

事業承継における株式譲渡は、会社の未来を左右する極めて重要な経営判断です。その方法には生前贈与、相続、売買があり、それぞれにメリット・デメリット、そしてかかる税金が異なります。

当社は、みつき税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の業歴があり、中小企業のM&Aに特化した実績経験が豊富なM&Aアドバイザー・公認会計士・税理士が多く在籍しております。株式譲渡による事業承継をご検討の際は、みつきコンサルティングにご相談ください。

完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >

著者

- 事業法人第三部長/M&A担当ディレクター

-

宅食事業を共同経営者として立ち上げ、CFOとして従事。みつきコンサルティングでは、会計・法務・労務の知見を活かし、業界を問わず、事業承継型・救済型・カーブアウト・MBO等、様々なニーズに即した多数の支援実績を誇る。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上

監修:みつき税理士法人

最近書いた記事

2026年1月12日会社売却とは?手法・目的・手続・価格・費用と税金・成功のポイント

2026年1月12日会社売却とは?手法・目的・手続・価格・費用と税金・成功のポイント 2026年1月11日不動産M&Aとは?仕組・手続スキーム・税務メリット・注意点を解説

2026年1月11日不動産M&Aとは?仕組・手続スキーム・税務メリット・注意点を解説 2025年12月13日第三者割当増資とは?株価・手続の流れ・会計税務・M&A事例を解説

2025年12月13日第三者割当増資とは?株価・手続の流れ・会計税務・M&A事例を解説 2025年12月10日ベンチャー企業のM&A|メリット・注意点・買収・成功事例を解説

2025年12月10日ベンチャー企業のM&A|メリット・注意点・買収・成功事例を解説