昨今IT業界では活発にM&Aが行われています。一節によれば日本で行われているM&Aのうち、じつに3分の1がITやWeb業界の事例ともいわれているほどです。本記事では、IT業界の概要や抱える課題、解決策のひとつであるM&Aの動向や事例について解説します。

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」。そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績にもとづく無料相談でお応えします。本格的な検討前の情報収集だけでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。

> みつきコンサルティングにM&A仲介を無料相談する|税理士法人グループ

IT企業の業界情報

日本企業におけるIT人材の不足は深刻化の一途をたどっています。情報通信総合研究所の調査によれば、DX推進における最大の障壁として、過半数の企業が「人材不足」を挙げています。さらに、基幹システムの老朽化も大きな課題となっています。経済産業省は、これらの問題が解決されない場合、2025年以降に年間最大12兆円もの経済損失が生じる可能性があると試算し、「2025年の崖」と呼んで警鐘を鳴らしています。

業界定義

ITとは「Information Technology」の略で、IT業界とはすなわち「情報技術」に関わりを持つ業界といえます。ただし情報技術業といっても、じつのところ、多くの業種や職種が絡み合い、また様々な技術・サービスを提供しているので、それらを一括りで定義するのは困難です。

さらに近年はIT企業の業種的な棲み分けはボーダレス化しているので、以前のようなハードウェア・ソフトウェア・アプリケーションのような会社ごとの区分分けが難しくなっています。そこで現在では便宜上、以下のような区分分けをしているのが一般的です。

| IT業種区分 | 主たる業務内容 |

|---|---|

| ソフトウェア業界 | ・ITシステム等のソフトウェア開発、プログラミングなど |

| ハードウェア業界 | ・PCやプリンター等、有形物の操作 ・家電や自動車等の制御プログラム制作など |

| 情報処理業界 | ・ITシステム設計、開発、運用サポート ・ITコンサルタント ・AIエンジニアリングなど |

| 通信インフラ業界 | ・固定電話回線、携帯通信の整備 ・通信施設の保守運営 ・ネット環境の整備、保守、運用など |

| インターネットサービス業界(含むクラウドサービス業) | ・Web関連サービスの開発 ・SNSやECサイトの管理及び運営 ・インターネット広告など |

業界特性

IT業界が持つ特性は、その発注形態が多重下請型構造であることです。イメージとしては建設業界の下請システムを連想してもらえば理解しやすいと考えます。発注者から建築・土木一式工事を受けた総合建設業者が、各工事を各々の工事を専門とする2次、3次、4次下請へと工事発注していくシステムです。

IT業界の場合、システム構築を例にとると、まず顧客がシステム構築を得意とするシステムインテグレーターに発注します。システムインテグレーターとは、個々のサブシステムをまとめて目的の機能が働くようにシステムの統合を行う企業のことで、SIer(エスアイヤー)とも呼ばれています。大手SIerは発注を受けた仕事をさらに細分化して、中堅・中小規模のIT企業に再発注します。しかし通常、スタッフ・エンジニア不足等から、中小規模のIT企業では全ての業務をこなせないため、さらに孫請けの零細IT企業に再々発注します。そして仕事全体の工程管理を行うのが大手SIerとなります。この仕事の流れが、IT業界が多重下請型構造であるといわれるゆえんです。

業界課題

IT業界といえば、流行のAI及びビッグデータ、IoT(Internet of Things)、クラウドサービス等への需要で業界としては右肩上がりの状態ですが、一方で業界として解決を要する課題もあります。それが以下の4つです。

IT系人材の不足「2025年の崖」問題

1つめの課題はIT系人材の不足です。

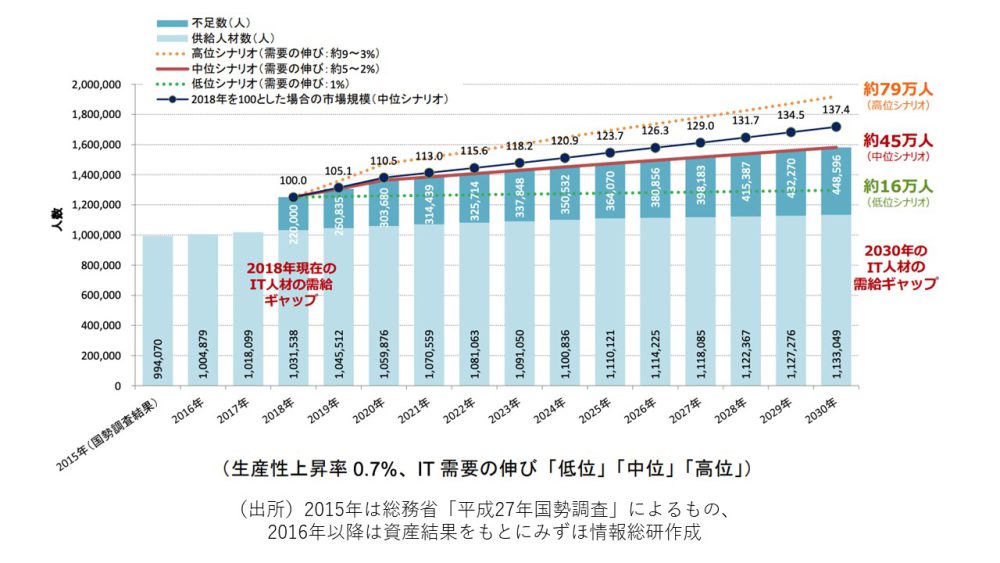

(図1)は経済産業省が公表しているIT系人材の長期推移予想です。2018年の段階ですでにIT系人材が相当数不足している図となっていますが、今後の需給の伸びで必要な人数に差が出るため、予測も「低位」「中位」「高位」3段階のシミュレーションが行われています。そして中位の結果を見ても、2030年には約45万人のIT系人材が不足すると予想されています。このまま放置すればIT業界が深刻な影響を受けるのは必至です。IT系人材はIT企業にとってまさに重要な経営資源のひとつであり、拡大していく需要に応えていくためにも人材の確保は企業の最重要施策のひとつといえます。

経済産業省は、日本企業の多くがDXに適切に対応できていない現実と今後直面する課題やリスクを「2025年の崖」問題として警笛を鳴らしました。その具体的な課題の1つが、DX推進に適したIT人材の不足です。日本の人口減少に伴いIT人材の不足が進行すると予想され、特に中小企業においてはエンジニアの確保が難しくなっています。

経営者の高齢化

2つめの課題は経営者の高齢化です。

IT業界に限って述べれば、経営者の年齢層も他業態より幅広くばらつきがあります。中規模のソフトウェア関連企業などは多くが1980年~1990年代に設立されたため、当時の経営者が30歳~40歳代とすると、すでに彼らも70歳代を越えているので事業承継の問題を抱えているはずです。一方でIT業界は取り扱う製品やサービスのライフサイクルが短く、新陳代謝の激しい業界なので、参入障壁も低く若手経営者が次々と業界に入ってきています。高齢のIT企業経営者は、後継者問題の解決や、新しい技術に対応するため何らかの対策を取らねばなりません。一方で若手経営者は、企業をさらに発展させるため、確たる成長戦略のもとで諸対策が必要になってきます。

変化の激しい事業環境

3つめの課題は変化の激しい事業環境への対応です。

IT業界は現代の技術革新の中核を担っている業界で、毎年のように新しい技術が生み出されています。IT技術は、そのスピードの早さがドッグイヤーといわれるほど、日々めまぐるしく変化しており、昔なら1年はかかった技術革新がわずか数ヶ月で達成されるほどです。しかし中小規模のIT企業は単独で新しい技術を開発・導入するには人的及び資金面からも難しい点があり、何らかの対策が必要となります。

重層的請負型構造

4つめの課題はIT業界が重層的請負型構造になっていることです。

すなわち大手が請負した業務を数多くの下請企業に再委託する構造となっていることから、IT企業の多くが中小企業です。そのため下請、孫請企業になると、企業としての利益も少なくなり、従業員への待遇もそれ相応となっています。これでは優秀なIT人材が雇えないばかりか、資金不足から自力での成長が厳しい企業ばかりになります。資金面の解決や人材確保の点からも何らかの対策が必要です。

▷関連:M&Aとは|目的やメリット・デメリット、手法、流れを簡単に解説

IT企業の外部環境

次に、IT企業を取り巻く外部環境をみていきましょう。

市場規模

IT業界を「業界定義」の項では大まかに5つに区分しましたが、経済産業省の業務区分でまとめると以下の3つになります。

- ソフトウェア業

- 情報処理・提供サービス業

- インターネット附随サービス業

そして各業務の年間売上高が以下の表になります。

| IT業務区分 | 年間売上高(億円) | 企業数(社) | 従業員数(百人) |

|---|---|---|---|

| ソフトウェア業 | 148,401(61.5%) | 21,953 | 7,076 |

| 情報処理・提供サービス業 | 72,888(30.2%) | 9,855 | 3,107 |

| インターネット付随サービス業 | 19,792(8.3%) | 2,892 | 595 |

| 合計 | 241,081(100%) | 34,700 | 10,778 |

経済産業省/平成30年特定サービス産業実態調査をもとに当社作成

2018年(平成30年)時点での、IT業界全体での売上高(市場規模)はおよそ24兆円、企業数が34,700社、そして従業員数が約107万人となっています。

業務種類別売上高の割合で見ると、「ソフトウェア業」(受注ソフトウェア開発、ソフトウェアプロダクトなど)が全体の61.5%、2番目の「情報処理・提供サービス業」が30.2%占めています。ちなみに情報処理・提供サービス業とは、ASP、SaaS、システム管理運営、データの加工蓄積、各種調査などの業務を行う業種です。

一般利用者にはなじみのある「インターネット附随サービス業」ですが、こちらは総売上高対比8.3%と売上ベースでは全体の1割以下であり、意外と業界への貢献度が少ないことが分かります。

競合業態

競合業態ですが、かつてはシステム開発会社が業界をリードしていました。しかし今は業界の垣根を越えボーダレスが進んでいるため、様々な業界からM&Aや資本・業務提携等の手法を通じて新規参入が加速しています。これからはWebメディア、EC、スマホアプリ等に加え、トレンドとなっているIoT、AI、VR、ARなどの新技術を通じて、業態はますます多様化していくものと考えます。一方でIT業界に所属する企業は、資本力が弱く若い社員が多数在籍する会社が多いです。

これらの会社は単独ではなかなか生き残れないので、様々な手段を講じて資金調達を行い、さらにM&Aで会社買収を繰り返し、競争力を強化する動きはますます強くなっていくことでしょう。併せて人材確保の面でも、会社によってそれぞれ強化したい分野は違うので、M&Aのターゲットとなる人材も多様化していくと考えます。

▷関連:株式譲渡とは|中小企業の事業承継での利点と欠点・M&A後は?

中小企業のM&A動向

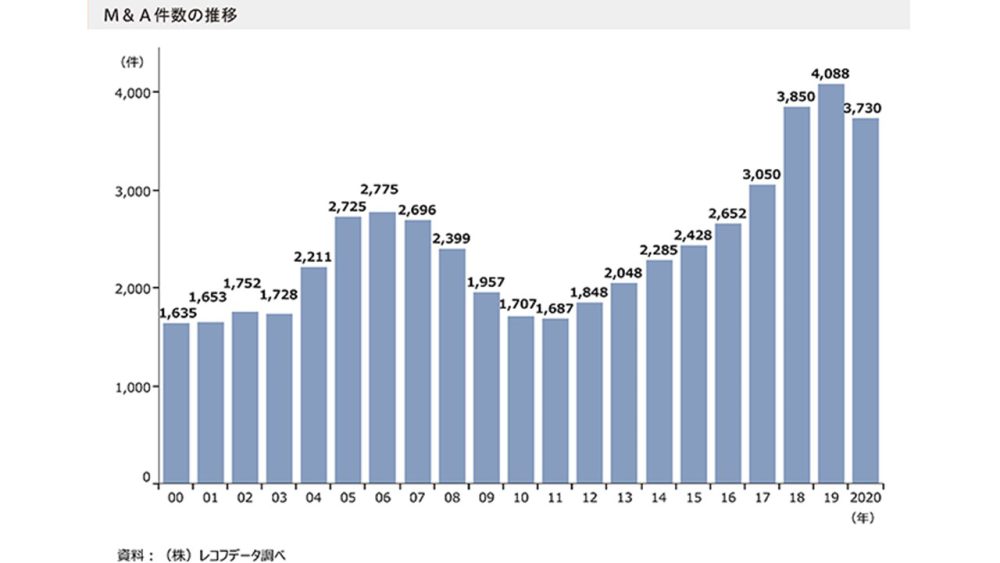

近年、日本におけるM&A件数はますます増加傾向です。上記の(図2)で分かるように、2019年にはM&A件数は4,000件を突破して過去最高となりました。一方足下の2020年には成立件数は感染症流行の影響もあって前年比で減少しましたが、それでも3,730件と高水準を維持しています。さらにこれは公表分のみのデータなので、中小企業等の未公表分も入れると、全体としてのM&Aはより活発化していると推測されます。さて日本のM&Aを業界別に見ると、需要そのものが右肩上がりで伸びているIT業界はM&Aが最も盛んな業界のひとつであるといえます。一節では全件数のうち、およそ3分の1がIT業界の関係したものでないか、とさえいわれているほどです。

IT企業は総じて企業規模が小さい先が多く、それもM&A取引が活発に行える理由ではないかと考えます。IT業界は専門性が求められ、かつ変化スピードも早い業界です。それだけに各社とも生き残りをかけて、企業が成長期に入るタイミングを見定めつつ、成長戦略の一環としてM&Aを採用する企業が増えているととらえています。

また、近年は、大都市圏での採用が難しくなるなか、大手IT企業は、地方の有力なシステム開発会社とのM&Aに力を入れるようになっています。

M&Aは増えている

IT業界のM&A活況が続いています。2024年8月28日付の日経記事によると、2024年上半期のIT業界におけるM&A件数は676件に達し、前年同期比で約10%増加しました。10年前の2014年上半期と比較すると、3倍以上に膨らんでいます。2021年以降、600件を超える高水準が継続しているのが特徴です。

この背景には、IT業界特有の課題があります。急速な技術革新やサービスの多様化に伴い、人材育成が追いつかないケースが少なくありません。M&Aを通じて優秀なエンジニアを確保することで、顧客企業へのサービス提供力を強化できるメリットがあります。昨今は、単なる人員増ではなく、顧客業務に精通し高度なスキルを持つエンジニアの獲得を目的としたM&Aが増加傾向にあり、この傾向は今後も続くと予想されます。

▷関連:中小企業M&Aの相談先ランキング|銀行・税理士・仲介会社の違い

IT企業がM&Aを検討する理由

IT業界では、M&Aが重要な成長戦略として注目されています。特に、技術革新やデジタル化の加速に伴い、企業間の競争が激化する中で、M&Aの重要性がさらに高まっています。ここでは、IT企業がM&Aを検討する主な理由について解説します。

エンジニア不足の解消

M&Aの譲渡側、譲受側ともに、最も深刻な経営課題は人材の問題であることが多いです。

深刻化するIT人材不足

IT業界では、エンジニア不足が深刻な問題となっています。経済産業省の報告によると、2030年までに約79万人のIT人材が不足する可能性があるとされています。この人材不足は、企業の成長を妨げる大きな要因となっています。

M&Aによる即戦力の確保

M&Aは、即戦力となる優秀なエンジニアを短期間で確保する効果的な手段です。特に、システム開発の上流工程を担う「川上」人材の獲得が重要視されています。例えば、SCSKによるネットワンシステムズの買収は、プロジェクトマネジャーなどの高度な人材を確保する狙いがありました。

技術力とノウハウの獲得

テクノロジーの進化は日進月歩で、それらへの即応は重要な経営課題です。

先進技術への対応

AI(人工知能)、クラウド、5Gなどの先進技術分野への進出を目指す企業にとって、M&Aは技術獲得の有効な手段となります。これらの技術を持つ企業を買収することで、自社の技術力を飛躍的に向上させることができます。

メタデータやAI活用の促進

最近のIT業界では、メタデータやAIの活用が注目されています。これらの分野に強みを持つ企業を買収することで、新たな事業展開や既存サービスの高度化を図ることができます。

事業規模の拡大と競争力強化

IT業界に限りませんが、M&Aがもたらす根源的な価値は各種の拡大です。

市場シェアの拡大

M&Aを通じて事業規模を拡大することで、市場でのシェアを高め、競争力を強化することができます。例えば、NECによるNECネッツエスアイの完全子会社化は、グループ全体の競争力向上を目指す動きと言えます。

新規事業領域への進出

既存事業とは異なる領域の企業を買収することで、新規事業への参入障壁を低くすることができます。これにより、事業ポートフォリオの多角化と収益基盤の強化が可能となります。

その他の経営課題の解決

上記以外にも、M&Aで解決することが期待される課題があります。

事業承継問題への対応

IT業界においても、経営者の高齢化や後継者不足は深刻な問題です。M&Aは、こうした事業承継の課題を解決する有効な手段となります。

経営効率の改善

経営不振に陥った企業が、より体力のある企業にM&Aされることで、経営の立て直しや効率化を図ることができます。これは、業界全体の健全化にもつながります。以上のように、IT企業がM&Aを検討する理由は多岐にわたります。技術革新のスピードが速いIT業界において、M&Aは企業の成長と競争力強化に欠かせない戦略となっています。ただし、M&Aの実施に当たっては、長期的な視点での戦略立案と慎重な判断が求められます。

▷関連:中小企業のM&A仲介とは?メリットとデメリット・費用相場・選び方

IT業界のM&Aでのポイント

IT業界のM&Aは、会社の成長を加速させる有効な手段ですが、成功のためにはいくつかの重要な点に注意が必要です。技術の進歩が速いこの業界では、しっかりとした目的意識と適切なタイミングが成功の鍵を握ります。また、M&A後の組織統合や、専門家である仲介会社の支援も欠かせません。以下の点に注意し、慎重に手続を進めることが大切です。

目的を明確にする

IT業界でM&Aを行うにあたり、その目的をはっきりさせることは、成功に向けた第一歩です。新しい技術を手に入れるためか、新たな市場へ進出するためか、あるいは競争力を高めてコストを削減するためか、具体的な目標を設定する必要があります。M&Aの目的が曖昧だと、統合後に会社が向かうべき方向が分からなくなり、期待したシナジーを得られない危険性が高まります。

譲渡のタイミングを逃さない

M&Aでは、市場の状況や業界の流行、そして自社の成長段階を見極め、企業価値が最も高まる時点で譲渡することが成功につながります。タイミングを間違えると、会社の価値が下がってしまったり、競争環境の変化によって譲受企業が見つかりにくくなったりする可能性があります。市場の動きを常に把握し、迅速な判断を心がけましょう。

エンジニアの技術力と定着を確認する

IT企業の価値は、そこで働くエンジニアの技術力に大きく左右されます。M&Aを成功させるには、譲受企業にとって必要な技術やサービスを支えるエンジニアの能力が不可欠です。特にAIやクラウド、セキュリティといった専門分野のスキルを持つ人材は、M&Aの成否を分ける重要な要素となります。エンジニアの技術力や経験を正しく評価し、M&A後も会社に残って活躍してくれるかどうかを慎重に見極めることが求められます。

知的財産権やライセンスを精査する

IT企業にとって、自社で開発したソフトウェアのソースコードや技術に関する特許などの知的財産は、事業の核となる資産です。M&Aの際には、これらの権利関係が明確になっているか、法的に保護されているかを確認することが極めて重要です。また、外部のソフトウェアを利用している場合、ライセンス契約がM&A後も有効か、追加の費用が発生しないかといった点も詳しく調査する必要があります。

▷関連:IT・ソフトウェア企業のM&Aデューデリジェンス|リスクと評価

従業員の離職リスクに備える

M&Aは従業員にとって大きな環境の変化であり、不安を感じさせることがあります。特に優秀なエンジニアや事業の中心人物が会社を去ってしまうと、事業価値が大きく損なわれることになりかねません。これを防ぐためには、従業員と丁寧にコミュニケーションを取り、M&A後の会社のビジョンや各自の役割を明確に伝えることが重要です。従業員の不安を和らげ、透明性のある情報共有を心がけることが、人材の流出を防ぐ鍵となります。

M&A後の統合計画(PMI)を準備する

M&Aは契約が完了すれば終わりではありません。本当に重要なのは、その後の統合プロセス(PMI: Post Merger Integration)です。異なる文化を持つ会社が一つになるため、業務の進め方や情報システム、人事評価制度などをスムーズに統合していくための具体的な計画が不可欠です。特にIT業界では、使用しているシステムやツールが異なる場合が多く、その統合には専門的な知識と時間が必要になります。事前に詳細な統合計画を立てておくことが、M&Aを成功に導きます。

▷関連:2025年版【M&A仲介会社一覧】上場・非上場・会計系を紹介

IT業界に適したM&A仲介会社を選ぶ

IT業界のM&Aは専門性が高いため、信頼できる仲介会社をパートナーに選ぶことが成功のために不可欠です。実績やサポート体制はもちろん、料金体系の透明性などをしっかりと確認し、自社に合った仲介会社を見つけましょう。

IT業界の実績と専門性

仲介会社を選ぶ上で最も重要なのは、IT業界でのM&A実績が豊富であるかどうかです。IT業界は技術や市場の変化が非常に速いため、業界特有のビジネスモデルや価値評価の方法を深く理解している専門家でなければ、適切なアドバイスは期待できません。過去にどのような企業のM&Aを手がけたか、成功事例などを確認し、自社の状況に合った的確な支援が受けられるかを見極めましょう。

料金体系の明確さ

M&A仲介会社の料金体系は、成功報酬型や着手金が必要なものなど様々です。契約を結ぶ前に、どのような場合に、いくらの費用が発生するのか、詳細な見積りを確認しておくことが大切です。特に、契約書に記載のない追加費用や、想定外の手数料を請求されることのないよう、料金の全体像が明確に示されているかを確認してください。料金に見合ったサービスが提供されるかを評価し、納得できる仲介会社を選びましょう。

担当者との相性と信頼関係

M&Aは、会社の未来を左右する重要な決断であり、完了までには長い時間がかかります。そのため、会社の看板だけでなく、実際にやり取りをする担当者との相性や信頼関係が非常に重要になります。自社の事業や文化を深く理解しようと努めてくれるか、親身に相談に乗ってくれるかなど、人柄やコミュニケーションの取りやすさも選定のポイントです。複数の担当者と面談し、安心して任せられると感じるパートナーを探すことが望ましいです。

秘密保持体制の徹底

M&Aを検討しているという情報が外部に漏れると、従業員の動揺を招いたり、取引先との関係が悪化したりする恐れがあります。そのため、仲介会社の秘密保持体制が徹底されているかは、必ず確認すべき点です。秘密保持契約(NDA)を締結するのはもちろんのこと、社内での情報管理がどのように行われているかなど、具体的な体制について説明を求め、信頼できる会社を選びましょう。

充実したサポート体制

M&Aのプロセスは、相手探しから交渉、契約、そして統合まで多岐にわたります。それぞれの段階で法律、会計、税務などの専門的な知識が必要になるため、各分野の専門家と連携し、包括的なサポートを提供できる体制が整っているかを確認しましょう。特にM&A成立後の統合プロセスまで支援してくれる仲介会社であれば、より安心して手続を進めることができます。最後まで責任を持って支援してくれる体制があるかどうかが、選定の重要なポイントになります。

▷関連:M&A仲介会社の比較|信頼できるアドバイザーを選ぶポイント

みつきコンサルティングのM&A成約事例

M&A仲介会社である「みつきコンサルティング」のサービスサイトでは、IT企業の譲渡を成功させたオーナー経営者の体験談を紹介しています。

パッケージソフトウエアのM&A事例 九州 S社さま

今回は、後継者不在と事業拡大の課題を解決するため、M&Aを決断されたパッケージソフトウエア開発会社の事例です。医療系データ販売を手掛ける上場企業へ譲渡することで、互いの顧客基盤や技術を活かした事業成長を目指します。

譲渡オーナーの課題

オーナー様は2年後に定年を控えていましたが、後継者が見つからない状況でした。また、事業をさらに成長させるためには、自社だけでは難しい大手病院への販路拡大が必要だと感じておられました。従業員持株会での承継も限界に達しており、M&Aを検討したものの、株主である従業員の合意を得ることが大きな課題となっていました。

このような背景から、外部の専門家の力を借りてM&Aを進めることになりました。

アドバイザーの選定と交渉過程

当初、M&A仲介会社からの電話に乗り気ではありませんでしたが、担当者の熱心さや業界への深い理解から、次第に信頼を寄せるようになりました。自社の事業内容が特殊なため、譲受企業探しは簡単ではありませんでした。しかし、みつきコンサルティングの担当者が粘り強く探し続けてくれたおかげで、自社の事業に強い関心を持つ、最適な相手企業と出会うことができました。

譲受企業は、譲渡企業の技術力と顧客基盤に大きな可能性を感じており、トップ面談も非常に前向きな雰囲気で進みました。

コンサルティングの成果

株主間の合意形成という難しい課題を乗り越え、無事にM&Aが成立しました。譲受企業のネットワークを活用した営業活動が既に始まっており、大きなシナジー効果が期待されています。M&A後は管理体制が強化され、従業員の労働環境が向上するなど、会社全体にとって良い結果となりました。オーナー様も安心して引継ぎを終えられています。

ソフトウエア開発のM&A事例【関東】Q社さま

後継者不在と販路拡大に課題を抱えるソフトウエア開発会社が、大手総合商社に株式を譲渡した事例です。自社の高い技術力と譲受企業の販路を組み合わせ、大きな事業シナジーを生み出すことを目指しました。

譲渡オーナーの課題

大学向けの図書館システムを開発していましたが、後継者がいませんでした。社員のほとんどが技術者で、経営者自ら営業を兼ねていたものの限界があり、営業力不足から販路の拡大に苦労していました。自分たちが開発した優れた商品をより多くの図書館に広めたいという強い思いがありましたが、事業を思うように拡大できずに悩んでいました。

みつきコンサルティングの導入過程

自社の強みである技術力と、弱みである営業力を客観的に分析しました。この分析内容を専門家と共有し、自社の弱みを補い、事業を成長させてくれるパートナー探しを開始します。そして、大学向けの販路を持つものの、自社パッケージ商品を求めていた総合商社との出会いに至りました。両社の強みと弱みが合致し、大きな事業シナジーが見込めると判断されます。

コンサルティングの成果

交渉過程では、譲受企業から提示された条件が変更されるなどの困難な局面もありました。しかし、専門家が両社の間に入り、粘り強く交渉を進めたことで、オーナーの処遇についても十分な配慮がなされます。また、M&Aに慣れた弁護士による迅速な対応で、最終契約も円滑に締結できました。結果として、両社にとって満足のいくM&Aが実現しています。

システム開発および保守のM&A事例【関東】D社さま

後継者不在に加え、業界の急激な変化に課題を感じていたシステム開発会社が、大手情報通信企業へ株式を譲渡した事例です。自社の専門性を活かし、更なる成長を目指せるパートナーを選びました。

譲渡オーナーの課題

約30年前に創業し、観光業界向けのシステム開発で安定した基盤を築いていましたが、70歳を迎え後継者がいませんでした。また、技術の進化が速い業界で、この先も自社だけで成長を続けることに限界を感じていました。長年築いてきた企業文化や従業員の雇用、顧客との関係を守れるかどうかも大きな懸念材料でした。

みつきコンサルティングの導入過程

M&Aを進めるにあたり、自社の企業文化や従業員を守り、会社の未来を託せる最適なパートナー探しが始まりました。IT業界、特に自社のような専門分野に特化した会社のM&Aに関する豊富な実績を持つ専門家を選択します。初回の面談で事業内容や価値を的確に理解し、想いに寄り添う姿勢が決め手となり、サポートを依頼することになりました。

コンサルティングの成果

専門家は、企業文化や将来のビジョンまで考慮し、譲渡企業の希望に合う譲受候補を複数提示しました。交渉では客観的な視点で助言し、自社が気づかなかった強みを交渉材料として活用することで、企業の価値を最大限に引き出すことに成功します。複雑な手続も的確な案内で円滑に進み、安心して会社を託せるパートナーとのM&Aが実現しました。

その他のIT企業のM&A事例

近年のIT業界でのM&Aの成約事例を紹介します。

このM&Aにより、アクセンチュアは日本の地域経済の活性化に寄与し、クライムのエンジニアにグローバルな活躍の機会を提供します。アクセンチュアの代表取締役社長である江川昌史氏は、クライムのエンジニアが国際的な舞台で活躍することで、地域および日本全体の持続可能な発展に貢献することを目指します。

デジタルガレージとフィーリストのM&A

2024年7月、(株)デジタルガレージは、(株)フィーリストの株式を取得しました。デジタルガレージは様々な総合決済プラットフォームを提供する決済事業を展開し、フィーリストはシステム開発を専門としています。

デジタルガレージは、フィーリストの開発力とエンジニア育成環境をグループ戦略に組み込み、事業の拡大を目指します。

アクセンチュアとクライムのM&A

2024年4月、アクセンチュア(株)は、システム開発に35年の経験を持つ会社である(株)クライムを買収しました。クライムは金融業界や行政機関など、多岐にわたる分野でシステム開発とITインフラの保守・運用を行っており、約200名の先端技術に精通したエンジニアを擁しています。

テンダと三友テクノロジーのM&A

買い手の(株)テンダはAIやクラウドを活用した自動作成ソフト/ツールの開発を手がけるIT企業です。売り手の三友テクノロジー(株)はソフトウェア受託開発企業として専門性の高い特化技術を持っています。

2022年5月、テンダはM&Aを実施して三友テクノロジーを子会社化しました。M&Aの目的は「IT/DX人材の確保」「専門領域での顧客基盤の獲得」「単価と間接生産性の改善」などでシナジーが見込めると買い手が判断したからです。

クロスデバイスとT-imageのM&A

買い手の(株)クロスデバイスはVR事業、システム開発、WEB制作等を展開しているIT企業です。売り手の(株)T-imageは大阪でWEB制作及びコンサル、VR事業を手がけています。

2021年5月、クロスデバイスはM&Aを実施してT-imageを子会社化しました。M&Aの目的は、VR事業と関西圏での業務強化、WEB制作のデザイン性向上を狙ったものです。

▷関連:M&A仲介会社の比較|信頼できるアドバイザーを選ぶポイント

IT業界のM&Aのまとめ

これまで見てきたように、IT業界は次々と新しい技術が開発されていく業界であり、その動きに沿って関係企業も短期間でその姿を機動的に変化させていかねばなりません。しかしIT企業の多くは資本力の乏しい中小企業であり、変化に対応していくのも容易ではありません。

その課題を解決する方法のひとつがM&Aです。新陳代謝が激しい業界であるため、IT業界ではM&Aが今後とも高い水準で推移することが予想されます。

完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >

著者

- 事業法人第三部長/M&A担当ディレクター

-

宅食事業を共同経営者として立ち上げ、CFOとして従事。みつきコンサルティングでは、会計・法務・労務の知見を活かし、業界を問わず、事業承継型・救済型・カーブアウト・MBO等、様々なニーズに即した多数の支援実績を誇る。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上

監修:みつき税理士法人

最近書いた記事

2026年2月8日M&Aの増加理由と背景は?今後の中小企業の会社売却の見通しも解説

2026年2月8日M&Aの増加理由と背景は?今後の中小企業の会社売却の見通しも解説 2026年2月8日M&Aのトレンドは?業界別に日本企業の今後の予測を解説

2026年2月8日M&Aのトレンドは?業界別に日本企業の今後の予測を解説 2026年2月8日M&A市場の規模・動向は?日本での件数推移・今後の展望を解説

2026年2月8日M&A市場の規模・動向は?日本での件数推移・今後の展望を解説 2026年2月7日M&Aニーズの高い人気の業種6選!業界別の動向・成約事例も紹介

2026年2月7日M&Aニーズの高い人気の業種6選!業界別の動向・成約事例も紹介