後継者不足は中小企業の存続を揺るがす重大課題です。本記事では経営者平均年齢の推移や黒字廃業の実態、個人保証の壁などのデータを整理し、いわゆる事業承継型M&Aによる打開策をやさしく解説します。

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」

そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績にもとづく無料相談でお応えします。本格的な検討前の情報収集だけでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。

> みつきコンサルティングにM&A仲介を無料相談する|税理士法人グループ

後継者不足の原因

日本経済を支える中小企業は全国に数多く存在しますが、経営者の高齢化と少子化が同時進行する現在、後継者不足という課題が急速に顕在化しています。経済産業省の調査でも約60%の企業が後継者不在と回答しており、事業の承継先を見いだせないまま時間だけが過ぎている状況です。これは単に一社の問題にとどまらず、地域経済や雇用、ひいてはサプライチェーン全体に波及する恐れがあります。

▷関連:事業承継とは|3つの承継先・対象・方法や成功事例・進め方も解説

経営者の平均年齢の上昇

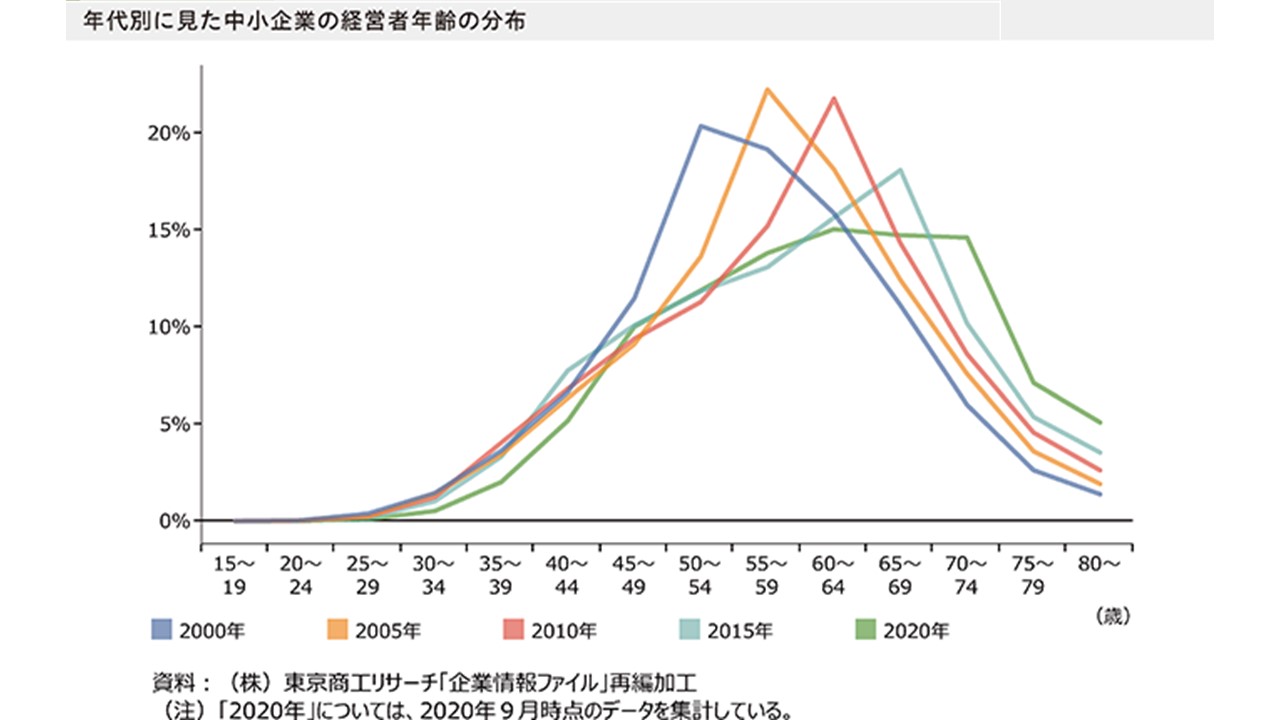

中小企業白書によれば、2000年時点で最多層だった経営者年齢は「50歳~54歳」でした。しかし2020年には「60歳~64歳」「65歳~69歳」「70歳~74歳」に広がり、ピーク年齢がおよそ10年分高齢化しています。

団塊世代が勇退しても、70歳以上の経営者割合が依然高いままというデータは、事業承継を完了した企業と未着手の企業が二極化している事実を示しています。

▷関連:経営者の年齢(最新2024年調査)何歳で引退する?勇退後はどうなる?

後継者不在率は依然5割超

帝国データバンクの「全国「後継者不在率」動向調査(2024年)」では、後継者が決まっていない企業が52.1%と過半を占めました。

これは改善傾向が見られるものの、依然として企業の半数以上が将来の経営体制を固められていないことを意味します。

▷関連:55歳・56歳・57歳で早期退職(リタイア)に必要な資金・貯蓄や実例

後継者不足は何が問題?

後継者不在のまま経営者が高齢化すれば、最終的に休廃業や倒産に追い込まれる可能性が大きくなります。

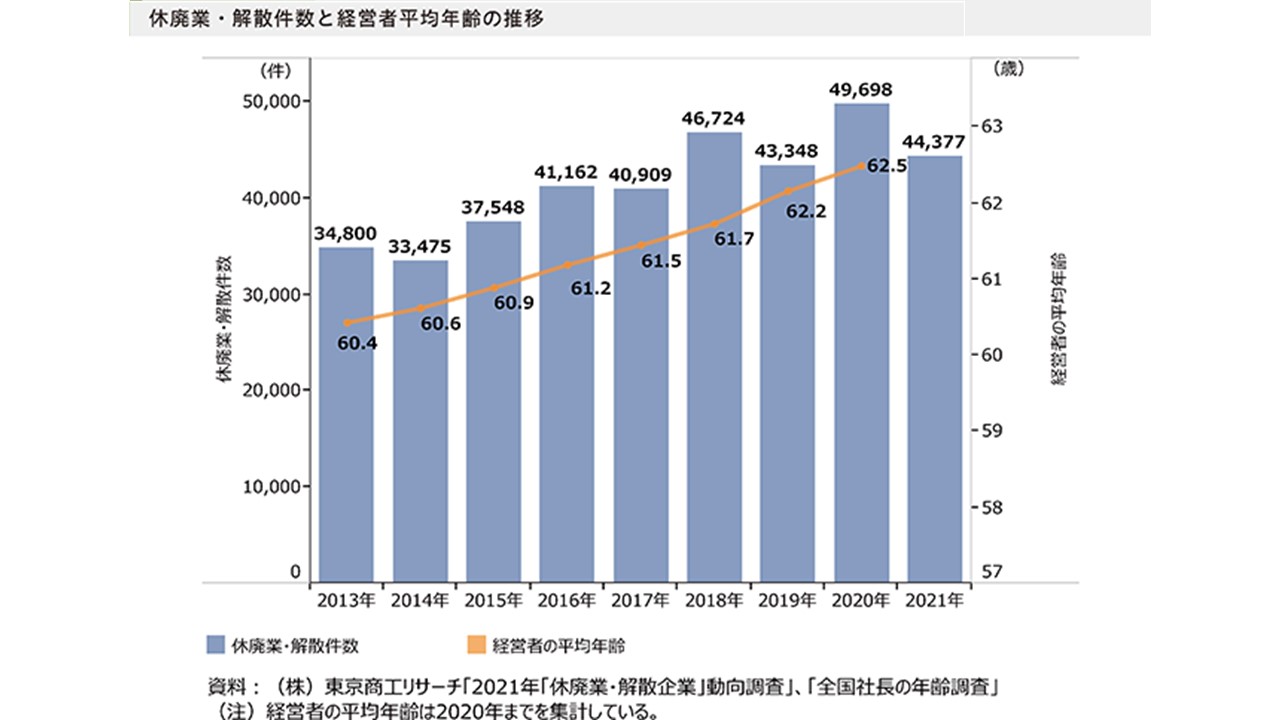

中小企業白書によると、2021年の休廃業・解散件数は44,377件と高水準で推移し、背景には経営者平均年齢の上昇があると指摘されています。

▷関連:会社の廃業とは?破産・休業・閉店との違い、2024年の倒産件数

黒字廃業が多い

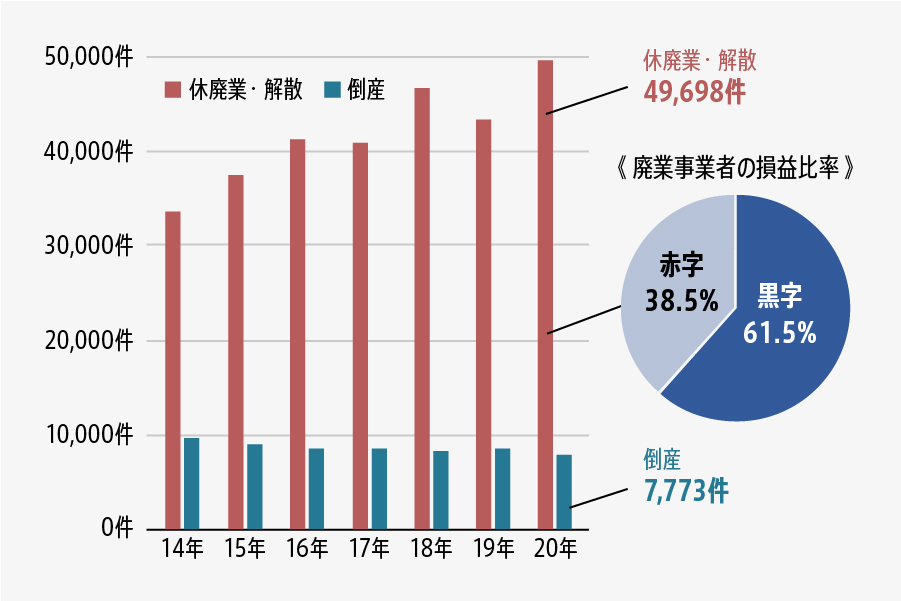

特に問題なのが黒字廃業です。中小企業庁/財務サポート「事業承継」によると、2020年には休廃業・解散49,698件のうち61.5%が黒字企業であり、利益を上げながらも事業を閉じざるを得ないケースが顕著でした。

黒字廃業が続けば技術や雇用の喪失が連鎖し、地域の産業基盤が弱体化しかねません。

▷関連:廃業とM&Aの選択|価格・税金・影響・メリットとデメリットを比較

金融機関への個人保証が心理的な壁に

多くの中小企業経営者は融資を受ける際に個人保証を差し入れています。事業承継で会社を譲渡するとき、残債務に経営者個人の保証が残ると、後継者は会社とともにその負担を背負うことになります。この心理的・実務的ハードルが、承継準備を先送りする一因です。

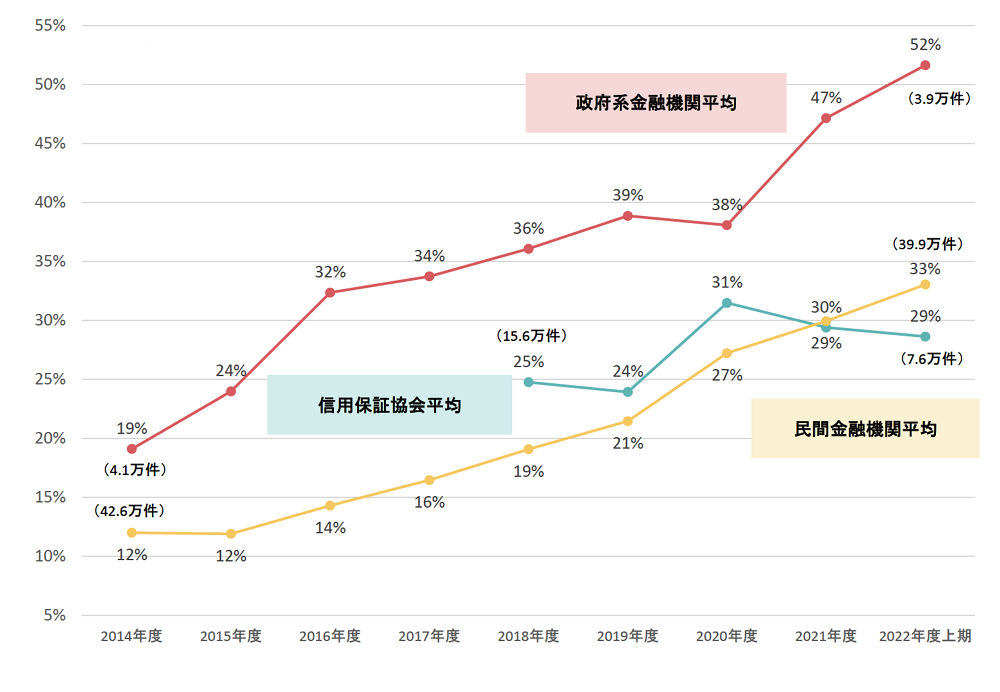

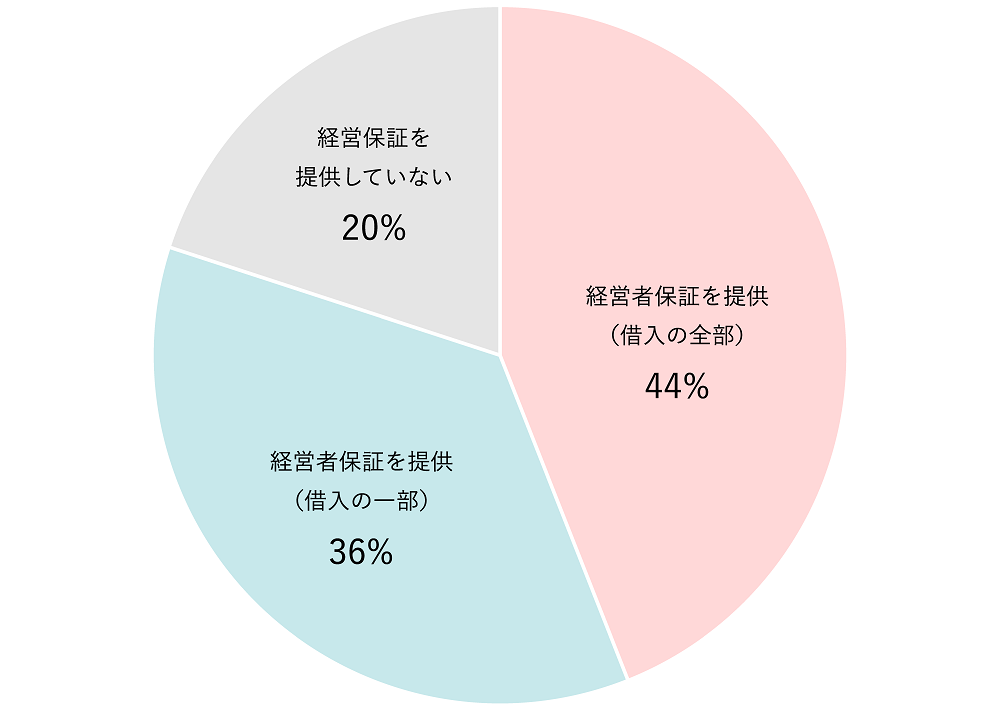

政府はこうした障壁を取り除くため、「経営者保証に関するガイドライン」を策定し、金融機関に企業の事業性評価による融資を促しています。最新データでは、政府系・民間金融機関とも「保証に依存しない新規融資」の割合が増加しており、個人保証を外す方向へ舵を切っています。それでも2020年度時点では実行分融資の約8割で何らかの保証を求めているのが実態で、課題の完全解消には至っていません。

経営者保証に依存しない新規融資の割合

出所:中小企業庁「経営者保証」

一方、下の図表では融資実行分のうち、依然として8割(2020年実績)が条件として融資の全額または一部に経営者保証を提供していることから、個人保証を完全に融資条件から分離することが難しい実態が読み取れます。

経営者保証の提供状況(2020年度)

出所:中小企業庁「経営者保証」

▷関連:負債も事業承継される?債務超過・連帯保証・M&A等で削減対策

事業承継型M&Aという解決策

高齢の経営者が黒字廃業に追い込まれないための有効な手法が、第三者への事業承継、すなわちM&Aです。M&A仲介会社等や全国の事業承継・引継ぎセンターの成約件数は増加傾向にあり、譲渡企業・譲受企業の双方にとって現実的な手段として浸透してきました。

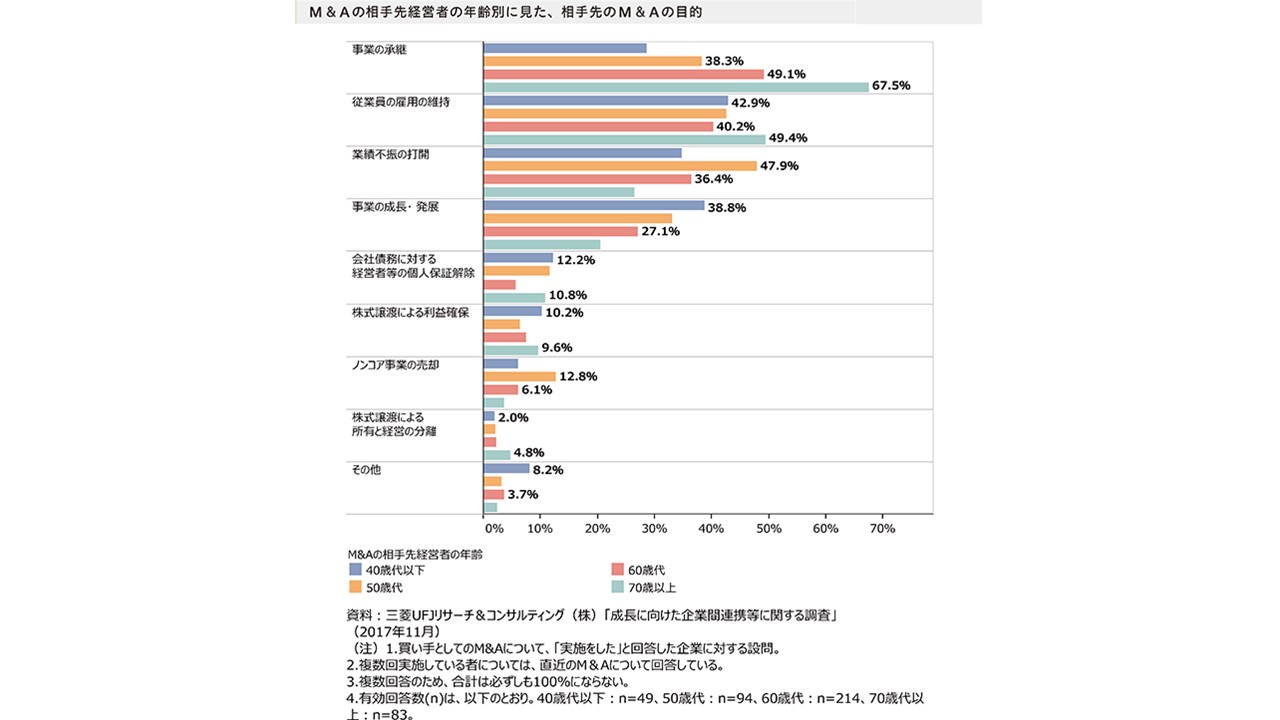

経営者年齢別に見るM&Aの目的

中小企業白書のアンケートによれば、譲渡企業の経営者が60代・70代の場合、M&Aを行う主目的は「事業の承継」が最多です。70代になると「会社債務に対する経営者等の個人保証解除」への関心も高まります。

一方で40代以下の経営者は「事業の成長・発展」を重視しており、年代によって目的が大きく異なる点が特徴です。

▷関連:株式譲渡による事業承継|相続・贈与・売買の方法、税金の特例も解説

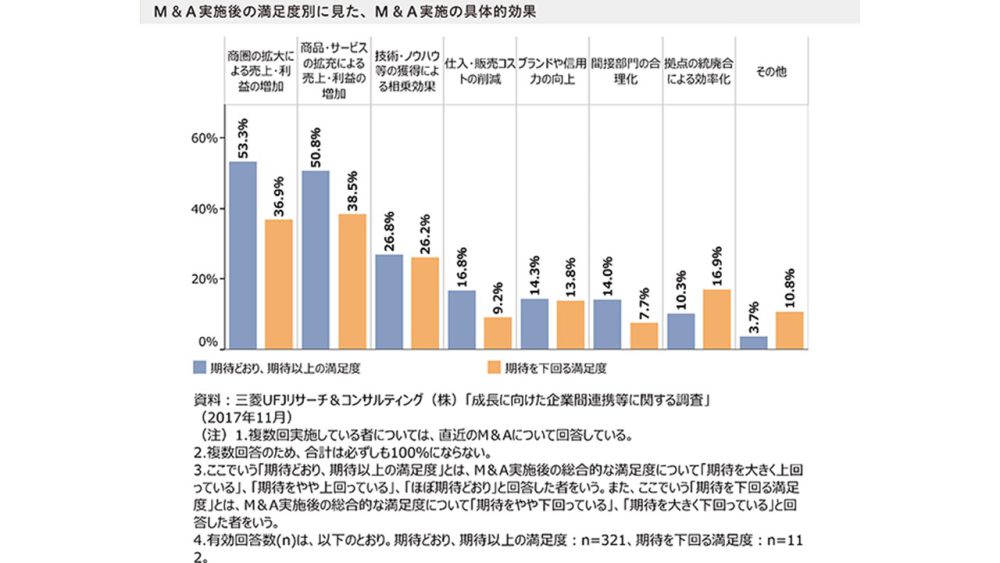

M&A後の満足度と成長効果

実際にM&Aを実施した企業への調査では、「商圏拡大による売上・利益増加」や「商品・サービスの拡充」に関して「期待通り・期待以上」と答えた割合が高い結果となりました。また、事業承継を行った企業は同業平均と比べて当期純利益成長率が約20%高く、労働生産性も向上しています。単なる存続策にとどまらず、成長へのレバレッジとして機能している点は看過できません。

M&A後の満足度別の効果

下の図表は、白書によるM&A実施後に経営者が実感した満足度を項目別にグラフ化したデータです。

M&A効果の重要項目のうち、「商圏の拡大による売上・利益の増加」「商品・サービスの拡充による売上・利益の増加」で、「期待通り・期待以上の満足度」が「期待を下回る満足度」を大きく上回っているのが分かります。

▷関連:経営者のハッピーリタイアが「事業承継M&A」で実現できる理由

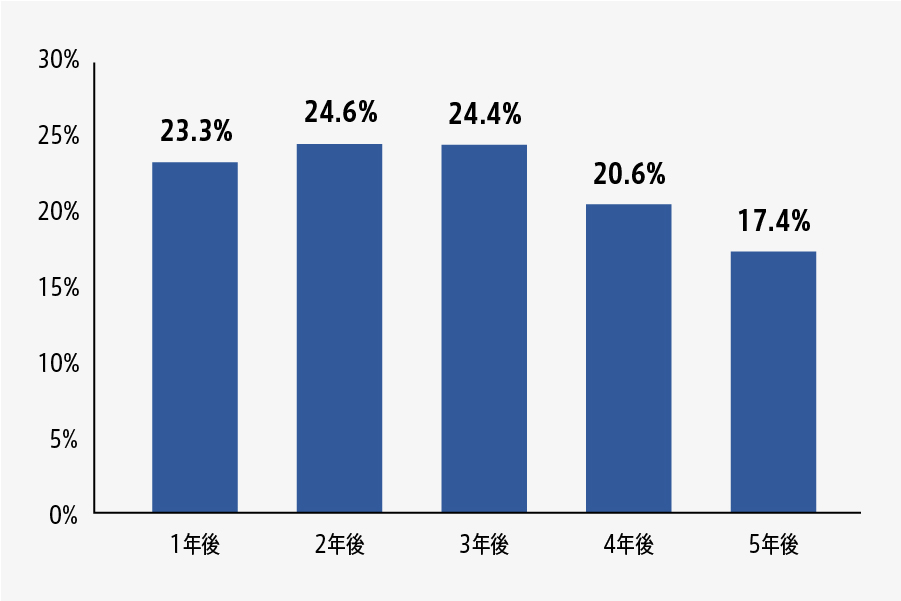

数字で見るM&A後の成長イメージ

事業承継実施企業は同業平均より純利益成長率が約20%高いという原文データは、後継者不足を克服した企業が攻めに転じられる証左です。さらにM&A後の労働生産性向上が示すように、人材と設備を再配置することで付加価値を高められる余地は大きいと言えます。

同業平均値と比較した事業承継実施企業の当期純利益成長率は約20%高い

【資料】中小企業白書(2021)より(株)東京商工リサーチ「企業情報ファイル」再編加工

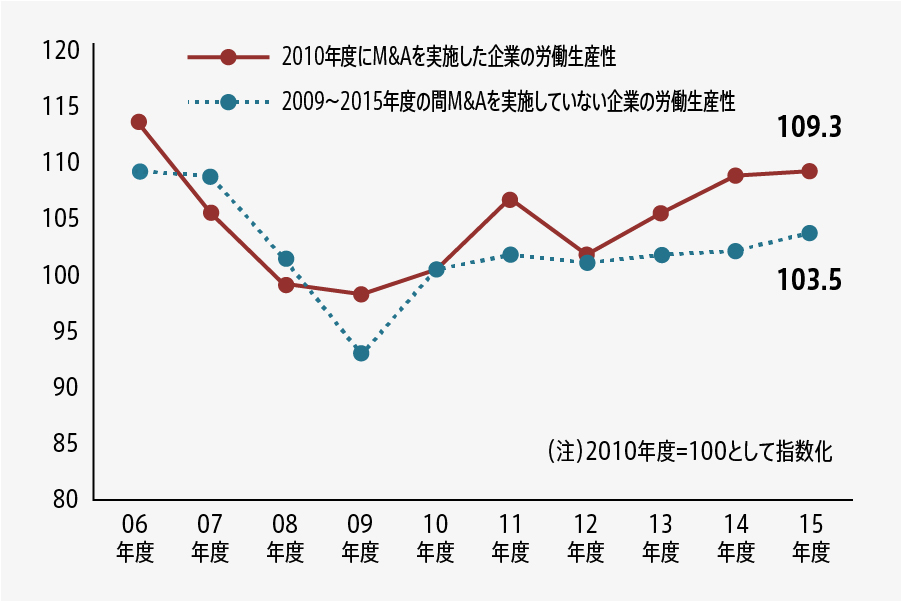

M&A実施企業は労働生産性が高い

【資料】経済産業省「企業活動基本調査」再編加工

▷関連:親族外承継とは|株式譲渡のメリットとデメリット・事例を紹介

事業承継型M&Aを成功させる鍵

事業承継型M&Aを成功させるための重要なポイントと具体的な取り組みを下表にまとめました。専門家の伴走と早めの準備が成功の鍵となります。

| 成功のポイント | 具体的な取り組みと効果 |

|---|---|

| 黒字廃業を防ぐ具体的ステップ | 黒字であっても廃業を選択せざるを得ない主な理由は、後継者不在と個人保証の二つです。まずは後継候補の有無を社内外の人材プールから洗い出し、経営に必要なスキルをリスト化して教育計画を立てることが第一歩になります。並行して財務の健全化を進め、保証解除の交渉に備えましょう。専門家を交えた市場価値評価を実施し、譲受企業との面談前に自社の魅力を整理しておくことで、交渉がスムーズに進みます。 |

| 専門家活用のメリット | M&Aにはデューデリジェンスや契約書作成など高度な手続が含まれるため、公認会計士・税理士、弁護士などの専門家チームが不可欠です。特に地方では専門人材が不足しがちですが、オンライン面談や全国対応の仲介会社を活用することで地理的制約は大きく緩和されました。信頼できる専門家を選ぶポイントは、成約件数だけでなく、業種や規模が自社に近い案件の経験が豊富かどうか、そして料金体系が透明であるかどうかです。 |

| 失敗事例から学ぶ教訓 | 大企業の案件ですが、東芝がウェスチングハウスを巨額買収して損失を計上した例は、慎重なデューデリジェンスと事業環境の見極めが不可欠であることを示しています。また、ヤフーとアリババの対立は買収後のガバナンスと経営方針の共有がいかに重要かを物語ります。中小企業でも同じで、買収側と譲渡側の文化や目指す方向がずれていると、統合後の混乱が長期化する恐れがあります。 |

| 成功事例に見るシナジー創出 | 一方、温故知新が礼文島のホテルを譲受して観光資源を磨き上げた例、スター・レジンが専門加工企業を取り込んで製造体制を強化した例は、買い手の戦略と売り手の資産がかみ合えば相乗効果が生まれる好例です。譲渡企業は自社が買い手のどの課題を解決できるかを言語化し、買い手は自社のリソースで譲渡企業をどう成長させるかを描くことが、ウィンウィンの条件整備につながります。 |

| データで確認する中小企業の業績回復 | 業況判断DIや売上・利益の推移を見ても、中小企業は感染症拡大の影響から回復しつつあります。大企業ほど急激ではなくとも、2021年以降は緩やかな右肩上がりが続いており、譲受企業にとっては買収後の成長余地が大きいと言えます。仮に直近の業績が停滞していても、過去の黒字実績や保有技術、顧客基盤など無形資産を正しく評価すれば、適切な譲渡価格を実現することも可能です。 |

| 情報不足が価格交渉を難しくする | 買い手が抱く最大の不安は情報の非対称性です。財務情報はもちろん、顧客ロイヤルティや従業員定着率、将来の設備投資計画まで開示することで信頼を獲得しやすくなります。譲渡企業は早期に資料を整備し、専門家と共にリスク低減策を提示しましょう。 |

| 従業員への説明責任 | 譲渡企業がM&Aを進める際には、従業員に対する丁寧な説明と将来の処遇提示が欠かせません。不安を放置すると退職が連鎖し企業価値が毀損するため、秘密保持を確保しつつ段階的に情報共有する体制が重要です。 |

| 相談先の選び方 | 代表的な事業承継型M&Aの相談相手である金融機関、仲介機関、公認会計士・税理士の特徴は以下のとおりです。 金融機関:地域金融機関は取引企業の財務を熟知しており、買い手候補のネットワークも広いのが強みです。融資条件や個人保証解除の交渉でも窓口になりやすい存在です。 M&A仲介会社:専門仲介は案件情報量とクロージング実績が豊富で、マッチング速度が速いのが特徴です。成功報酬型が主体のため、成約時の手数料水準を事前に確認しておきましょう。 公認会計士・税理士:会計・税務の顧問として長年企業を見守ってきた専門家は、経営者の事情や株主構成を把握しています。仲介会社や金融機関と連携しながら、税務リスクの最小化に寄与します。 |

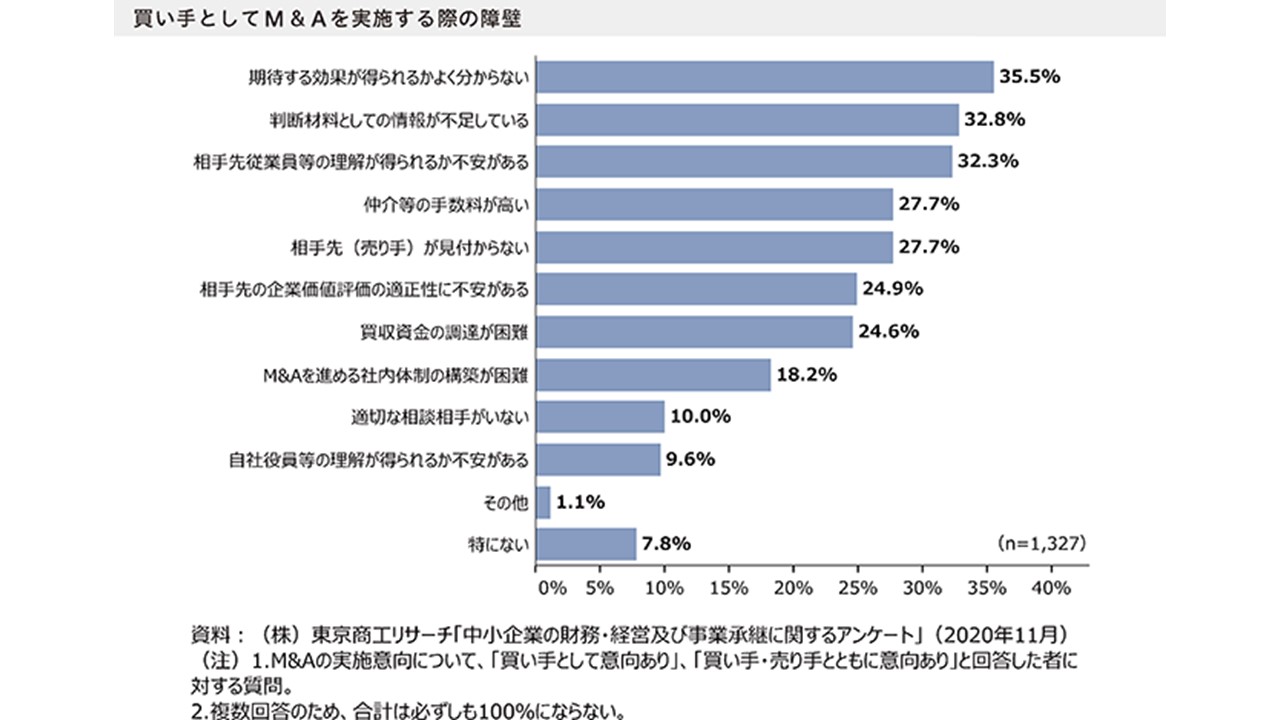

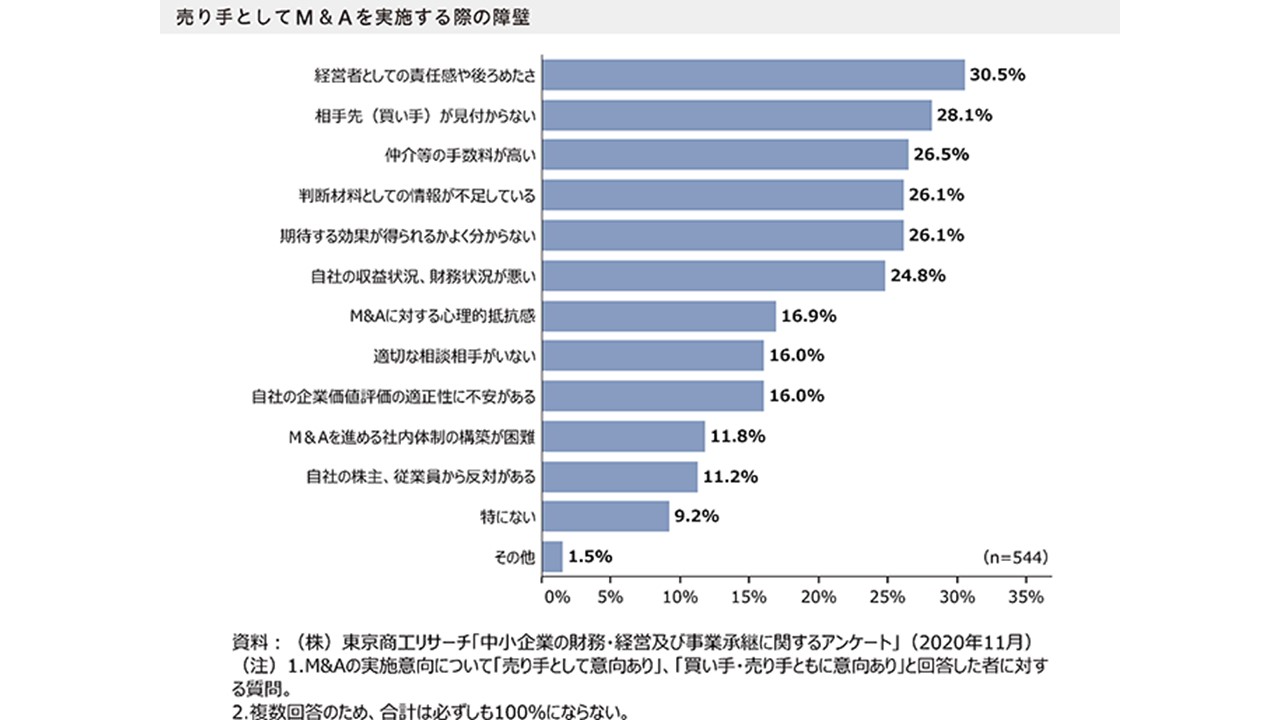

どの方法を選択するにしても、最終的に重要なのは専門家の伴走と早めの準備です。買い手企業がM&Aの障壁と感じる要因として期待効果が不明や判断材料となる情報不足が上位に挙げられています。譲渡企業側でも責任感や後ろめたさといった心理的ハードルが存在します。双方が適切な情報と助言を得ることで、障壁は大幅に低減されます。

▷関連:経営者がM&Aする6つのステップ|承継後の選択肢・利点と欠点

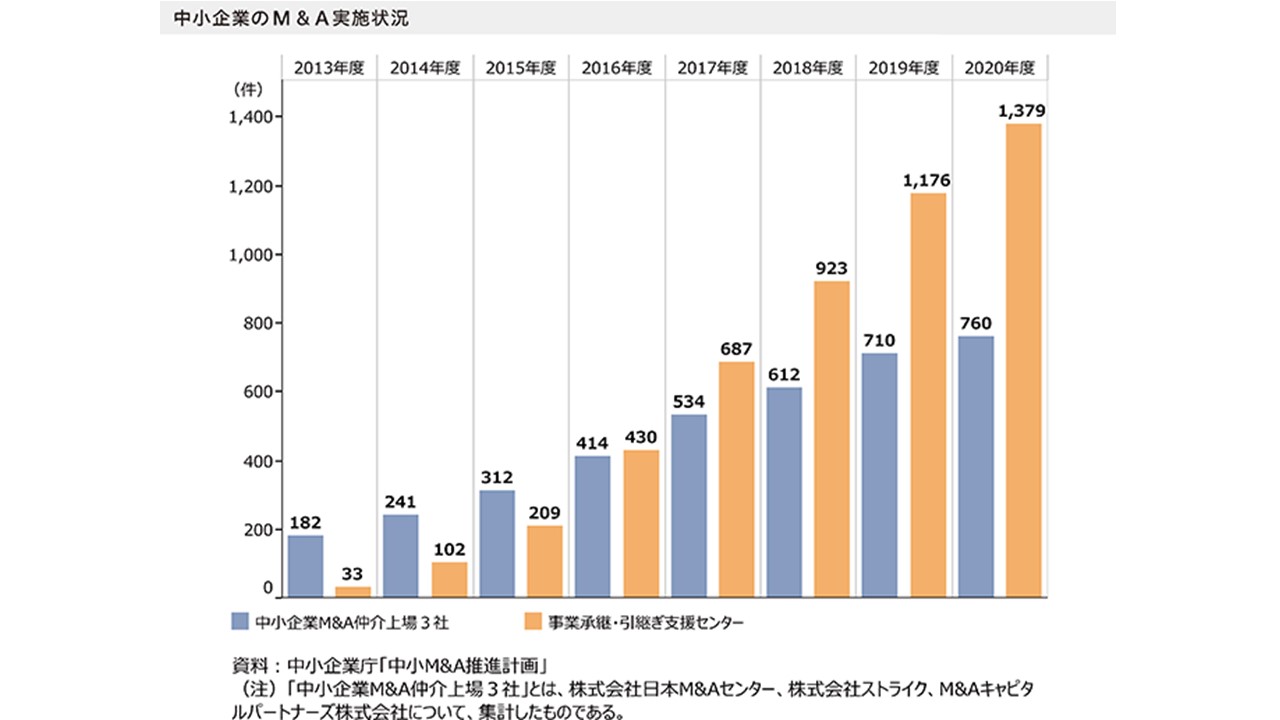

参考:M&A実施状況

下の図表は中小企業におけるM&Aの実施状況について見たものです。大企業と異なり中小企業におけるM&Aの実施状況は公表されていないことも多く、集めるデータの制約もあります。しかし中小企業のM&A仲介を手がける東証一部上場3社の成約係数、全国設置の事業承継・引継ぎセンター等の数字を見れば、いずれも成約件数が増加しているので、M&Aが盛況であることが読み取れます。

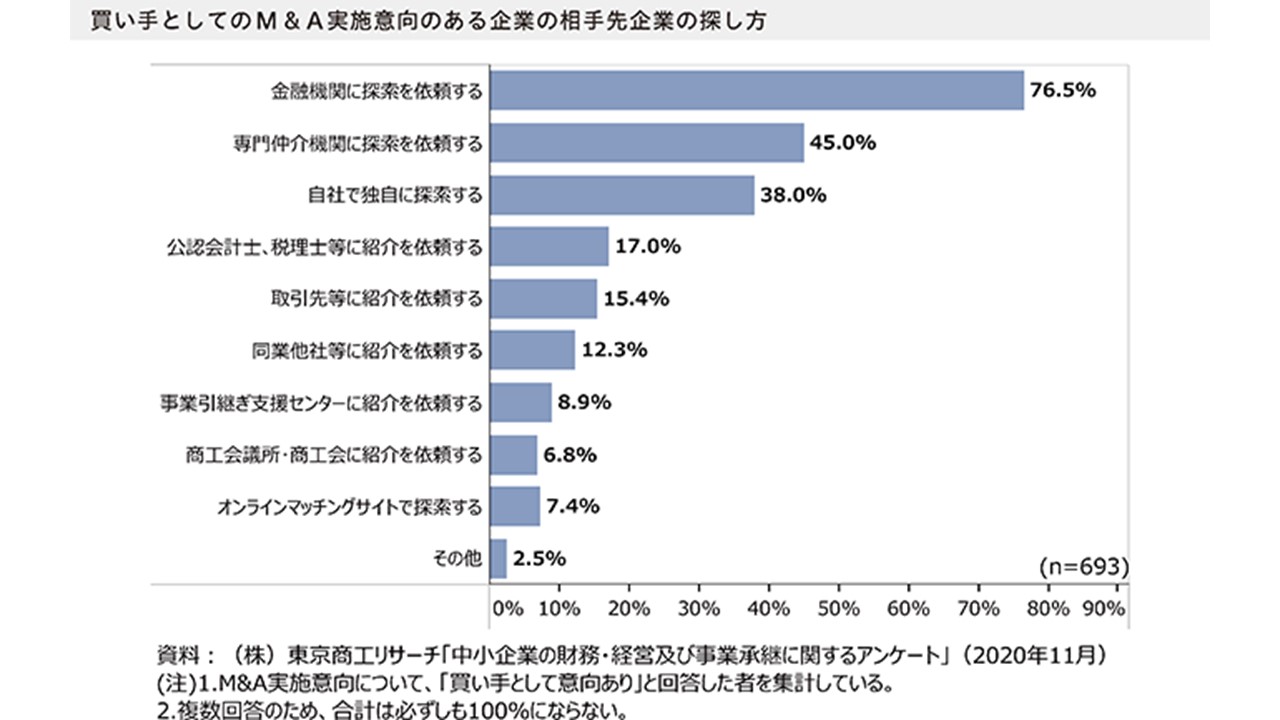

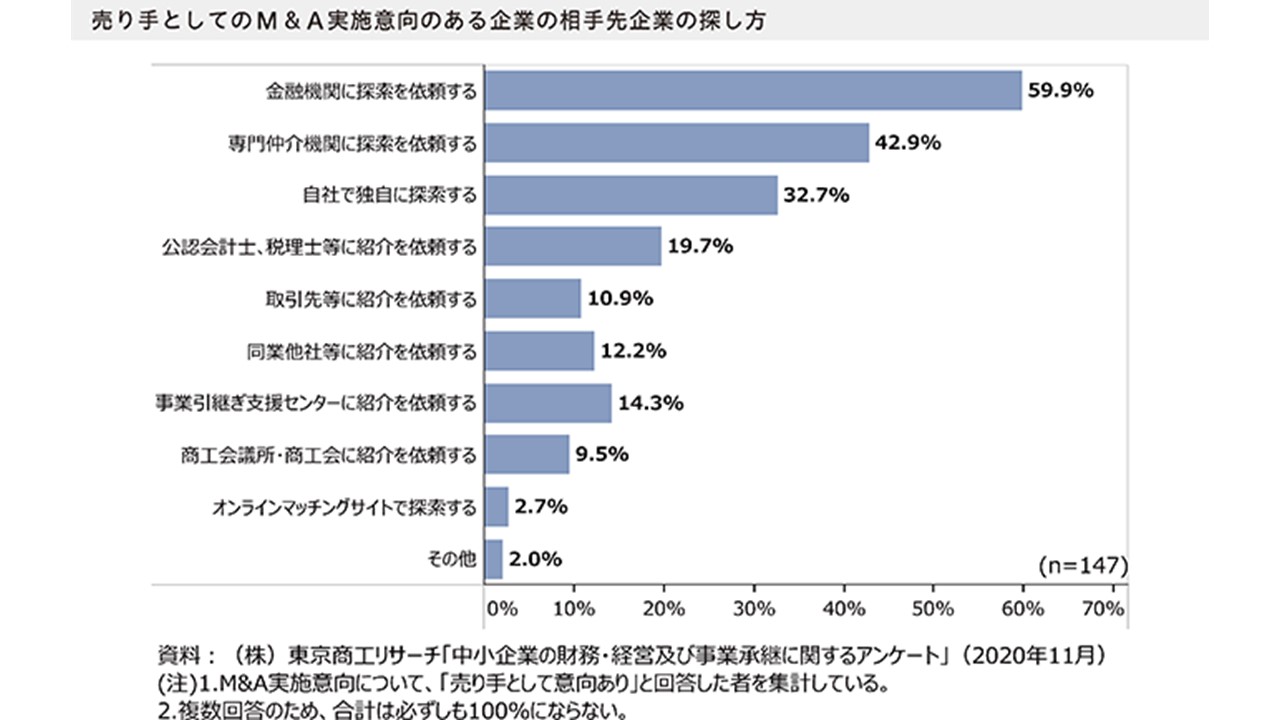

下の図表は、買い手側、売り手側、双方から見たM&Aにおいての相手企業の探し方、及びM&A実施時の障壁を要因別に分析したデータです。これから分かることは、買い手の場合、金融機関に探索を依頼する企業が7割と最も多く、次に専門仲介機関となっていることです。 また会計処理を通じて懇意にしている公認会計士・税理士等も上位に来ています。 金融機関や専門仲介機関等に相手探しを依頼するのは「信用」とか「信頼」と言うことが判断のベースになっているからでしょう。

次の図表から分かることは、買い手のM&Aの障壁の上位が、「期待する効果が不明」「判断材料としての情報が不足」などであることです。 このような障壁の問題解決には、やはり信頼できるM&A支援機関を選んで十分な情報提供や判断の助言サポートを受けることが重要になります。

次の図表から分かることは、売り手がM&Aの取引相手を探すとき、やはり探索を依頼するのは金融機関が第1位であり、次が専門仲介機関であることです。また買い手と同じく、信頼できる相談機関としては、第3位に公認会計士・税理士が来ており、相談しやすい相手は専門家あるいは身近な存在であることがデータからも読み取れます。

次の図表から分かることは、売り手がM&Aで障壁と感じる上位が、「経営者としての責任感や後ろめたさ」という心理、あるいは「買い手が見つからない」「仲介等の手数料が高い」などの実務的障壁である点です。特にM&Aの意思決定をする際、売り手経営者がこうした心理的側面で影響を受けるのは当然なので、関わる支援機関もM&Aのメリットをていねいに説明して、経営者の心のハードルを下げてあげる努力が必要と思われます。

後継者不足と事業承継のまとめ

後継者不在率は過半数を占め、経営者の高齢化が進行しています。黒字廃業も多く、休廃業・解散の6割程度が黒字企業です。事業承継型M&Aは有効な解決策で、実施企業は同業平均より純利益成長率が約20%高く、労働生産性も向上します。専門家と早期に準備を進めることが重要です。

みつきコンサルティングは、税理士法人グループのM&A仲介会社として、中小企業M&Aに特化した豊富な実績を持つアドバイザーや公認会計士、税理士が多数在籍しています。事業承継型M&Aのサポートもお任せください。ぜひご相談ください。

完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >

著者

- 事業法人第三部長/M&A担当ディレクター

-

宅食事業を共同経営者として立ち上げ、CFOとして従事。みつきコンサルティングでは、会計・法務・労務の知見を活かし、業界を問わず、事業承継型・救済型・カーブアウト・MBO等、様々なニーズに即した多数の支援実績を誇る。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上

監修:みつき税理士法人

最近書いた記事

2026年1月12日会社売却とは?手法・目的・手続・価格・費用と税金・成功のポイント

2026年1月12日会社売却とは?手法・目的・手続・価格・費用と税金・成功のポイント 2026年1月11日不動産M&Aとは?仕組・手続スキーム・税務メリット・注意点を解説

2026年1月11日不動産M&Aとは?仕組・手続スキーム・税務メリット・注意点を解説 2025年12月13日第三者割当増資とは?株価・手続の流れ・会計税務・M&A事例を解説

2025年12月13日第三者割当増資とは?株価・手続の流れ・会計税務・M&A事例を解説 2025年12月10日ベンチャー企業のM&A|メリット・注意点・買収・成功事例を解説

2025年12月10日ベンチャー企業のM&A|メリット・注意点・買収・成功事例を解説