ドラッグストア業界は、他業種の参入や業界内での価格競争が激化により、M&Aが多く実施されている業界です。本記事では、ドラックストアの定義やM&Aが行われる理由、売却側のメリット・デメリットについても解説しますので、参考にしてください。

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」

そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績にもとづく無料相談でお応えします。本格的な検討前の情報収集だけでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。

> みつきコンサルティングにM&A仲介を無料相談する|税理士法人グループ

ドラッグストア(DgS)とは

ドラッスグトアとは、医薬品を中心に化粧品や食品、日用品などを販売する小売店舗のことを言います。ドラッスグトアの特徴は、集客するために、食品や日用品などを他業態よりも安く販売し、利益率の高い医薬品で収益を上げています。

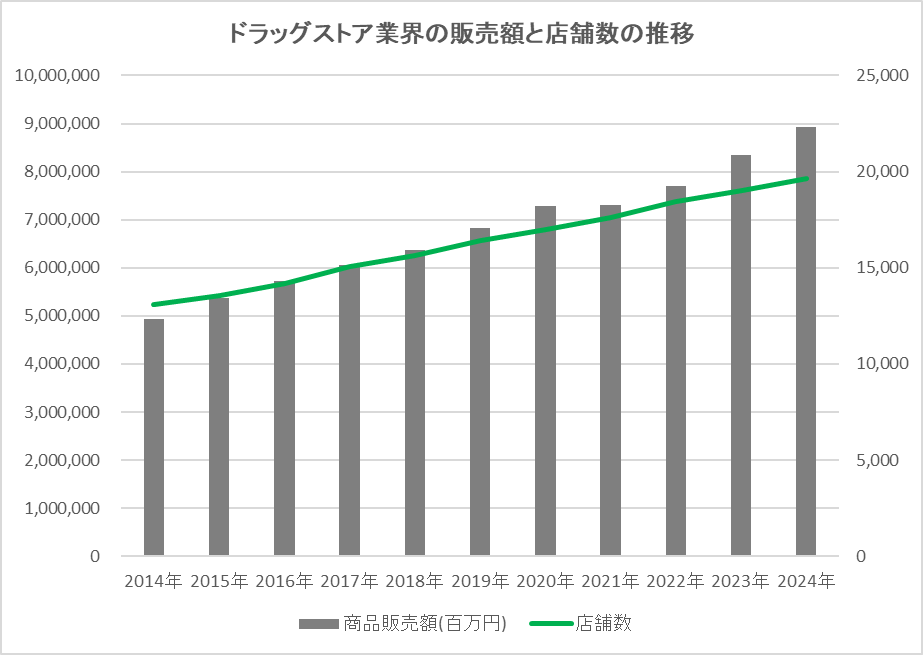

ドラッグストア業界の市場規模

ドラッグストア店舗数は2014年以降、毎年増えています。店舗増加の理由は、「高齢化や消費者の健康志向」、「セルフメディケーションの推進」などが背景にあります。

2025年公表の経済産業省「商業動態統計調査」をもとに当社作成

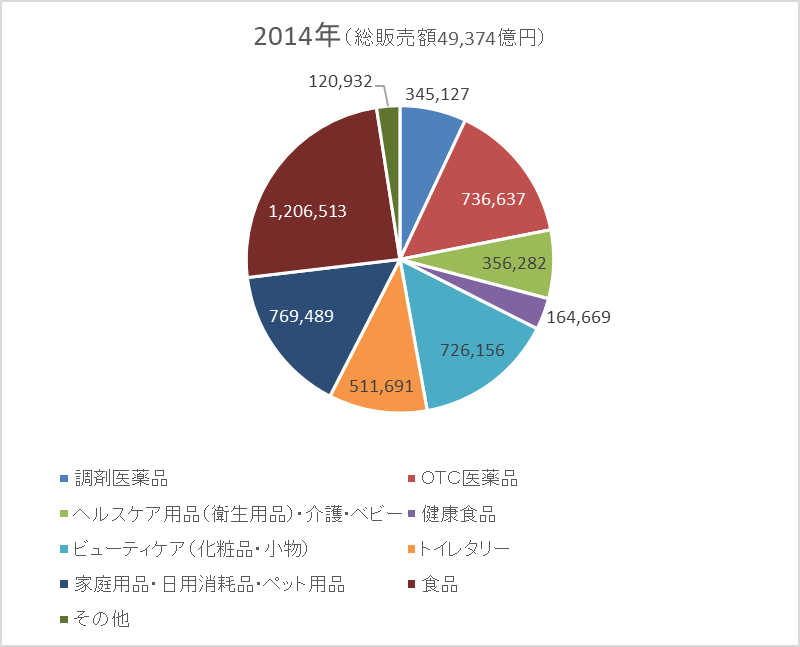

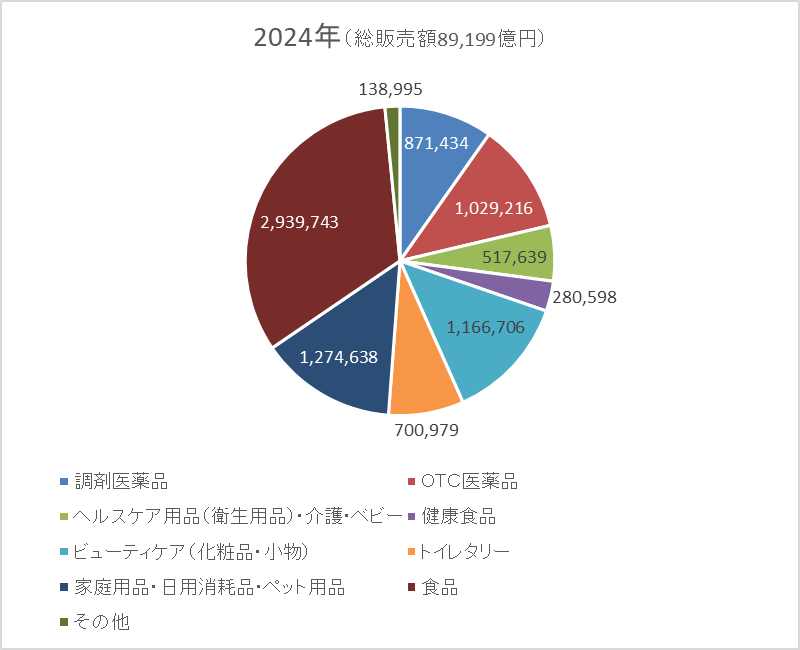

ドラッグストア業界の商品別販売額

ドラッグストア業界の2014年と2024年の販売額の全体は、約4.9兆円から約8.9兆円へと大きく拡大しています。

ドラッグストア業界のアイテム別売上の推移

▼

2025年公表の経済産業省「商業動態統計調査」をもとに当社作成

絶対額の増加が最も大きいのは「食品」で、約1.7兆円増加し、構成比も8.5ポイント上昇しています。これはドラッグストアでの食品取り扱いが拡大し、主力カテゴリーとなったことを示します。

「調剤医薬品」も約5,263億円増と大きく伸び、構成比も約2.8ポイント上昇し、調剤併設型店舗の増加が影響しています。一方、「OTC医薬品」「ヘルスケア」「ビューティ」「トイレタリー」「家庭用品」などは絶対額こそ増加しているものの、構成比は減少傾向です。特に「OTC医薬品」は3.4ポイント、「トイレタリー」は2.5ポイント低下しています。

「健康食品」や「その他」は増加幅が小さく、構成比も微減です。全体として、食品と調剤医薬品の存在感が大きく高まり、従来の主力であったOTC医薬品や日用品の相対的な比重が低下したことが特徴です。

▷関連:調剤薬局のM&Aが多い理由とは?売却価格の相場、成功ポイント

大手ドラッグストアの隆盛

売上高が大きいDgSチェーンほど、M&Aに積極的な傾向があります。その結果、さらに事業規模を拡大しています。

| 企業名 | 売上高(百万円) | 店舗数 | |

|---|---|---|---|

| 1 | ウエルシアホールディングス | 1,144,278 | 2,763 |

| 2 | ツルハホールディングス | 970,079 | 2,589 |

| 3 | マツキヨココカラ&カンパニー | 951,247 | 3,409 |

| 4 | コスモス薬品 | 827,697 | 1,358 |

| 5 | スギホールディングス | 667,647 | 1,565 |

| 6 | サンドラッグ | 451,521 | 1,016 |

| 7 | クスリのアオキホールディングス | 378,874 | 902 |

| 8 | クリエイトSDホールディングス | 376,000 | 1,087 |

| 9 | カワチ薬品 | 281,871 | 364 |

| 10 | ゲンキー(Genky DrugStores) | 169,059 | 409 |

業界の変遷

ドラッグストア業界に大きな影響があった3つの法改正を紹介します。

- 「2009年の薬事法改正」について…コンビニエンスストアにて、処方箋のいらない一般用医薬品の販売が解禁となる。

- 「2013年の薬事法改正」について…インターネットにて、第一類医薬品と第二類医薬品の販売が解禁となる。

- 「2017年のセルフメディケーション税制導入」について…測定の医薬品購入額について所得控除制度が導入される。

以上のように、規制緩和により医薬品販売で利益を確保しにくくなったり、税制の優遇で医薬品の需要拡大が期待されたりしています。

▷関連:中小企業M&Aの相談先ランキング|銀行・税理士・仲介会社の違い

ドラッグストア業界でM&Aが行われる理由

大手ドラッグストアを中心にM&Aは活発ですが、譲渡側の主な理由は以下のようなものです。

経営の安定と売却益を獲得するため

M&Aにより経営規模が大きくなると、顧客の獲得や経営効率が向上し、売上の増加や利益率の改善が期待できます。また、M&Aによる売却益が獲得できれば、引退する経営者の老後資金の確保にもつながります。

後継者不在のため

後継者問題を抱えるドラッグストアがM&Aで事業の存続を図るケースが増加しています。後継者がいないと、事業承継ができず廃業せざるを得ない場合もあるため、引退を控えた経営者に後継者がいないケースが多いことが1番多い理由となります。

人材獲得のため

薬剤師のような有資格者は不足しやすく、採用や育成も簡単ではないため、ドラッグストア業界でも人材不足は深刻です。M&Aでドラッグストアを買収すれば、人材を引き継ぐことができ、即戦力が確保できるため人材確保の手段としてもM&Aが活用されています。

▷関連:中小企業の「M&A仲介」とは?流れ・費用・メリット・選び方を解説

ドラッグストア業界におけるM&Aの動向

本章では、ドラッグストア業界におけるM&Aの動向について解説します。

大手は事業拡大のためのM&Aを実施

ドラッグストア業界は、大手によるドミナント戦略が一般化しています。ドミナント戦略とは、一定のエリアに集中的に出店する戦略のことで、特定地域におけるシェアを独占し、競合他社の参入余地をなくすことを目的としています。また、大手ドラッスグトアは、売上シェアの獲得や事業規模の拡大を目指して、中小規模のドラッグストアをM&Aで買収することでもドミナント戦略を実行しています。

中小規模ストアは大手の傘下に

中小規模のドラッグストアは、人口減少の地方では成長は難しく、都心部への新規参入の余地もありません。一方で、M&Aにより大手の傘下に入れば、新規販売エリアへの新規店舗の出店を行うことができます。このように、大手の傘下に入ることで生き残りを図る動きもあります。

複合型ドラッグストアの拡大

ドラッグストアでは、医薬品や化粧品、食品など多岐にわたる商品を取り扱っています。この持ち味を背景に、ドラッグストア業界は、西友などのスーパーマーケット分野だけでなく、調剤薬局を併設したドラッグストアを通じて、アインや日本調剤といった調剤薬局の専業業界からも市場シェアを獲得し始めています。

実際、ドラッグストア上位2社のウエルシアとツルハは、イオンが主要株主となっており、両社の合併の可能性が高まっています。2020年10月には、クスリのアオキホールディングスが食品スーパーのフクヤを子会社化しています。このように、スーパー業界大手のイオンがドラッグストア業界トップ2社の統合を推進していることからも、小売業界では再編が進行し、業種間の境界線が曖昧になってきていると考えられます。

▷関連:2025年版【M&A仲介会社一覧】上場・非上場・会計系を紹介

譲渡するメリット・デメリット

ドラッグストア業界でM&Aを行う譲渡ーナーのメリットとデメリットを紹介します。

ドラッグストアM&Aのメリット

最初にメリットです。

事業承継が実現する

M&Aで会社の譲渡が成れば、廃業を避けて、第三者の適切な相手に事業を引き継いでもらうことができるため、M&Aは後継者問題の解決につながります

事業の改善・拡大が目指せる

譲受側企業の傘下に入ると、譲受側のブランドや知名度、資金力などを譲渡側でも活用することができます。また、業務体系を見直すことで、営業利益の確保がしやすくなったり、新規出店にも有利になったりします。

創業者利益が得られる

会社を売却すると、株式や事業の売却益を得ることができ、ここで獲得した資金を新規事業や老後の生活などに充てることができます。

ドラッグストアM&Aのデメリット

ドラッグストア業界のM&Aによる売却側のデメリットは以下のようなものです。

従業員が離職する恐れがある

M&A後の契約内容や環境の変化に対して不満を持った従業員が離職・流出する恐れがあります。したがって、従業員へは適切なタイミングでM&Aについて伝えることや、従業員も納得できるお相手や条件でM&Aすることが大切です。

取引先から反発されたり事業展開が制限されたりする

売却側は、M&A後に経営上の権限や裁量が制限されることもあり、今まで通り取引できない場合もあります。また、元経営者や役員が新事業を行う場合、競業避止義務により事業展開を制限される可能性もあります。

▷関連:M&A仲介会社の比較|信頼できるアドバイザーを選ぶポイント

ドラッグストアの売却価格の相場

会社の譲渡価格は、譲渡側と譲受側で条件交渉をした結果、合意した金額になります。具体的には、譲渡価格の相場は店舗数や規模により異なりますが、売買事例としては数千万円~数億円程度の案件が多いです。

▷関連:企業価値評価とは?流れ・費用・算定方法・M&A実務でのポイント

参考までに、調剤薬局業界にはなりますが、その上場企業のEBITDAマルチプル(EV/EBITDA倍率)は、およそ7~8倍です。平たく言えば、自社の償却前利益の7~8倍が事業価値で、それにネットキャッシュ(現金マイナス有利子負債)を足したものが株式価値という見方になります。

▷関連:EV/EBITDA倍率・マルチプル|計算方法、平均・割安の目安を解説

ドラッグストアの売却・M&Aの成功ポイント

ドラッグストア業界で良い条件で譲渡し、M&Aを成功させるポイントについて解説します。

地域に根付いている

地域に密着したドラッグストアは、その地域の住民にとって「なくてはならないお店」として認識されることで、M&Aの際に高く評価される傾向があります。お客様が通いやすい場所にあるなど、お店の立地が良いことも、M&Aが成功する可能性を高める重要な要素です。

有資格者を多く確保している

ドラッグストア業界では、事業規模の大きな企業であっても薬剤師や登録販売者といった有資格者が常に不足している状況です。そのため、資格を持つ従業員を多く確保できているドラッグストアは、譲受を希望する企業から魅力的に見え、より良い条件でのM&Aが期待できます。

高い収益性と将来性

M&Aでは、現在の売上だけでなく、安定して利益を生み出せているかという収益性が重視されます。特に、調剤薬局部門の収益性や、PB(プライベートブランド)商品の開発力、今後の成長が見込まれる在宅医療への取り組みなどは、企業の価値をさらに高める要素となります。

良好な従業員との関係

有資格者の人数だけでなく、従業員が長く働き続けてくれる職場環境であることも大切なポイントです。従業員の定着率が高い企業は、M&Aの後も安定した店舗運営が期待できるため、譲受企業にとって魅力的です。労務に関する問題がないクリーンな状態であることも、信頼につながります。

必要な情報は誠実に開示する

M&Aの交渉を成功させるためには、自社の情報を正直に開示することが不可欠です。交渉の途中で都合の悪い情報を隠していることが分かると、それまで順調に進んでいた交渉が白紙に戻ってしまう恐れがあります。譲渡企業の信頼を損なわないためにも、良い情報だけでなく、課題となっている情報も包み隠さず伝えることが大切です。

M&Aの専門家に相談する

M&Aの経験がない場合、自社だけの力で交渉を進めることは簡単ではありません。M&Aを円滑に進めるためには、専門的な知識と経験を持つ専門家を頼ることをおすすめします。M&Aを考え始めた早い段階から専門家に相談することで、自社の価値を正しく把握し、安心して手続を進めることができます。

▷関連:事業承継の相談先は税理士・公認会計士がおすすめ!選び方・費用相場

ドラッグストアの売却の流れ

ドラッグストアをM&Aで売却する手順について解説します。

1.準備段階

M&Aの準備段階に検討すべき点について、下記に記載します。

- M&Aの目標や戦略を明確にします。

- FA(ファイナンシャル・アドバイザリー)や仲介会社やなどの専門家を決めます。

- 譲受企業を探します(FA会社や仲介会社から紹介してもらう形が一般的です)。

- M&Aに必要な書類はあらかじめ用意すると流れがスムーズになります。

2.交渉段階

M&Aの交渉段階に検討すべき点について、下記に記載します。

- FA会社や仲介会社を通じて、条件の交渉をする。

- 場合により、譲渡側・譲受側の経営者が交渉前に先に面談することもあります。

- 基本的な条件交渉に双方合意した場合、基本合意書を締結します。

- 譲渡側に対してデューデリジェンス(買収監査・企業調査)が実施されます。

※デューデリジェンスとは…譲渡対象企業に対する調査手続きの総称です。譲渡対価が適正か、譲渡企業に潜在的なリスクがないかを様々な角度から、それぞれの専門家が検証・調査することです。

▷関連:小売・飲食業M&Aのデューデリジェンス|店舗・FC・ブランド評価

3.成約・クロージング段階

M&Aの交渉段階に検討すべき点について、下記に記載します。

- 基本的な契約項目や誓約事項、保証条項など最終契約書を締結します。

- 株式の譲渡や対価の支払いなど、M&Aの取引自体を実行します。

- 最終契約が締結し、M&Aが完了したら、従業員や取引先に向けて情報を公開します。

▷関連:M&Aの基本的な流れ|中小企業の会社売却のプロセス・進め方とは

ドラッグストア業界のM&A事例

ドラッグストア業界のM&Aの事例を2つ紹介します。

ココカラファインと薬宝商事

(株)ココカラファインは、地域の健康増進を支援する「健康サポート薬局」づくりに重点を置き、「人々のココロとカラダの健康を追求し、地域社会に貢献する」という経営理念の実現を目指しています。

そのためにM&Aにも積極的に取り組み、中核事業であるドラッグストア事業と調剤薬局事業を拡充していましたが、2020年1月に、川崎市内で調剤薬局を2店舗運営している(有)薬宝商事(売上高3億内外)のM&Aによる子会社化を実施しました。

今回の子会社化により、神奈川県におけるドミナントを深耕し、地域におけるヘルスケアネットワークの構築を推進することが目的とされいています。

クスリのアオキホールディングスとフクヤ

石川県を中心に、中部、関東、近畿、東北にチェーン展開をする(株)クスリのアオキホールディングスは、2020年10月、京都府宮津市で食品スーパーを運営する(株)フクヤとM&Aを実施しました。今後は、両社の持つ新鮮な食材の品揃えと、ドラッグストアの強みを生かし、地域から愛される店舗づくりを目指しています。

▷関連:事業承継コンサルティングとは?必要資格・支援機関一覧・報酬など

よくある質問|ドラッグストア業界

ドラッグストア業界のM&AについてFAQをまとめましたので、参考にしてください。

ドラッグストア業界の市場規模は、全体として少しずつ大きくなっています。この背景には、高齢化が進む中で国が医療費を抑えようとしており、お薬の公定価格(薬価)などが厳しく見直されていることがあります。

特に調剤機能を持つドラッグストアにとっては、お薬の販売価格が下がる傾向にあるため、以前のような利益を確保しにくくなっています。規模の大きなドラッグストアチェーンは、一度にたくさんの商品を仕入れることで価格を抑えたり、お薬以外の化粧品や食品、日用品などの販売に力を入れたり、お客様の自宅でお薬の説明をするサービス(在宅医療支援)や、地域に密着した健康相談サービスを提供したりすることで、収益を確保しようと工夫しています。

ドラッグストア業界は、お薬だけでなく化粧品や食品、日用品といった幅広い商品を扱うことで成長してきました。特に、調剤薬局を併設する店舗を増やすことで、利益率の高い調剤部門を取り込み、会社全体の収益力を高めようとしています。

大手ドラッグストア同士が一つにまとまろうとする動き(経営統合)も見られ、小売業界全体での再編が進んでいます。例えば、ある大手ドラッグストアでは、食品の売上高が、お薬(調剤薬局で扱うお薬も含む)の売上高を上回るケースも出てきています。これは、ドラッグストアが「健康と食品」をテーマにしたお店へと姿を変えつつあり、便利さや価格の安さを強みとして、スーパーマーケットやコンビニエンスストアのお客様を取り込もうとしている動きの表れと言えるでしょう。

ドラッグストア業界のM&Aは、様々な目的で行われています。主なものとしては、以下の点が挙げられます。

・仕入コストの削減: たくさんの店舗を持つことで、メーカーや卸売業者との価格交渉を有利に進め、商品を安く仕入れることを目指します(規模の経済)。これは、特に大手ドラッグストアが同業の会社を譲り受ける際によく見られます。

・特定エリアでの強みの獲得: 都市部の駅前店舗や、郊外の大型店舗など、特定の地域や店舗形態の運営ノウハウを獲得することも目的の一つです。

・ヘルスケア事業への本格参入:: 商社や製薬会社などが、健康に関連する小売事業を手に入れるためにドラッグストアを譲り受けるケースもあります。

・企業価値の向上: 投資ファンド(投資を専門に行う会社)が、ドラッグストアを譲り受け、経営改善などを行うことで会社の価値を高め、将来的に売却して利益を得ることを目的とする場合もあります。

また、ドラッグストアが調剤薬局を譲り受ける動きも活発です。これは、利益率の高い調剤事業を取り込むことや、地域のお客様の健康相談に乗り、継続的に利用してもらえる「かかりつけ薬局」としての機能を強化する成長戦略の一環です。最近では、これまでドラッグストア業界とは直接関係のなかった会社が、ヘルスケア分野への関心を高め、ドラッグストアや調剤薬局を譲り受ける事例も増えています。

ドラッグストア業界のM&Aで、積極的に譲受を行っているのは様々なタイプの企業です。

・最も多いのは、お薬だけでなく食品や日用品なども幅広く扱い、さらに利益率の高い調剤事業を拡大したいと考えている大手ドラッグストア企業です。自社の店舗網を広げたり、新たな地域に進出したりする目的で、同業のドラッグストアや調剤薬局を譲り受けています。

・総合商社も有力な譲受企業です。商社は、従来の資源関連ビジネスだけでなく、安定した成長が見込めるヘルスケア事業を強化したいと考えており、その一環としてドラッグストアの譲受を積極的に行っています。

・規模を大きくすることで経営効率を高め、収益を拡大したいと考える大手ドラッグストア企業も、同業の中小規模のドラッグストアや調剤薬局を譲り受けることがあります。

・投資ファンドもドラッグストア業界に注目しています。ドラッグストアのビジネスは、比較的将来の収益を予測しやすいため、投資対象として魅力的とされています。近年、投資ファンドが大規模なドラッグストアチェーンを譲り受ける事例も出てきています。

・その他、製薬会社などヘルスケア関連の企業が、自社製品の販売チャネル 確保や、お客様との直接的な接点を持つことを目的に、ドラッグストアを譲り受けることもあります。将来的には、スーパーマーケットやコンビニエンスストアといった、これまでとは異なる業種の企業が、新たな譲受企業として増えてくる可能性も考えられます。

上場しているドラッグストア企業の価値を評価する際によく使われる指標の一つに、EV/EBITDAマルチプル(イーブイ・イービットディーエー・マルチプル)というものがあります。これは、簡易的に言うと「会社が稼ぎ出す力(EBITDA)の何倍の価値があるか」を示すものです。上場している調剤薬局・ドラッグストア企業の場合、この倍率は7倍から8倍が多くなっています。非上場企業の場合は、一般的にこれよりも少し低い倍率で取引されることが多いようです。

一般的には会社の規模が大きいほど、このEV/EBITDAマルチプルが高くなる傾向がありますが、会社独自の強みも価値に大きく影響します。例えば、特定の地域で圧倒的な人気がある、ITの活用が進んでいる、優秀な薬剤師(調剤併設の場合)を確保し育てるノウハウがある、といった点です。したがって、単純な倍率だけでなく、その会社が持つ事業の特性や、M&Aによって将来どれくらいの相乗効果が期待できるかなども考慮して、最終的な価値が判断されます。

会社の価値に大きく影響する要素として、ROIC(アールオーアイシー:投下資本利益率)があります。これは、会社が事業を行うために投じたお金に対して、どれだけ効率的に利益を生み出しているかを示す指標です。ROICが高い会社ほど、EV/EBITDAマルチプルも高くなる傾向が見られます。

ROICは、利益をどれだけしっかり出せているか(収益性)と、持っている資産や投じたお金をどれだけうまく活用できているか(生産性)によって決まります。つまり、仕入コストや販売にかかる経費を抑えたり、在庫を適切に管理したり、店舗などの資産を効率的に使ったりすることが、会社の価値を高めることにつながります。

近年、ドラッグストア業界ではいくつかの注目すべきM&Aが行われています。例えば、以下のような動きです。

・大手ドラッグストアのウエルシアホールディングスが、都市部を中心に店舗展開するコクミンを譲り受けました。これは、都市部のアクセスの良い場所にある店舗網を強化し、今後回復が見込まれる外国人観光客の需要なども取り込もうとする狙いがあると見られます。

・調剤薬局チェーン大手の日本調剤が、複数の中規模・小規模の調剤薬局を譲り受けた事例もあります。これは、特に人口が多い地域での店舗ネットワークを拡大し、それぞれの会社が持つ運営ノウハウを組み合わせることで、経営基盤をより強くしようとするものです。

・アインホールディングスが地方で展開するファーマシティホールディングスを譲り受けたのは、特定の地域でのシェアを高める「面取り戦略」の典型的な例と言えるでしょう。

・異業種からの動きとしては、総合商社の住友商事が、調剤薬局チェーンの薬樹株式会社を譲り受けました。これは、商社がヘルスケア事業を拡大する一環として、調剤薬局が持つ小売機能や、病気になる前の健康づくり(未病・予防)、自宅での調剤サービス(在宅調剤)といったノウハウを獲得することを目的としています。

・投資ファンドの日本産業推進機構(NSSK)が、全国で「さくら薬局」を展開するクラフトを譲り受けた事例も注目されました。これは、投資ファンドが大規模な調剤薬局チェーンを譲り受け、企業価値を高めていくことを目指す動きの表れと考えられます。

これらの事例は、ドラッグストア業界の再編が活発に進んでいることや、様々なタイプの企業が譲受企業として登場していることを示しています。

将来的にドラッグストア業界、特に調剤機能を持つ店舗に影響を与えそうな要素がいくつかあります。

・お薬の公定価格である「薬価」は、国の医療費抑制策の中で今後も厳しく見直される可能性が高く、これはドラッグストアの調剤部門の利益率を下げる要因となり得ます。

・「電子処方箋」の本格的な運用は、病院や薬局間での情報伝達がスムーズになったり、集まったデータを健康増進に活用できたりするメリットがある一方で、アマゾンのようなIT企業などが、この仕組みを利用してヘルスケア分野に参入しやすくなる可能性も指摘されています。アマゾンジャパンはアプリ上で処方薬の取り扱いを始めました(Amazonファーマシー)。

・「オンライン服薬指導」(パソコンやスマートフォンを通じて薬剤師がお薬の説明をすること)や「リフィル処方箋」(医師の指示のもと、一定期間内に繰り返し使える処方箋)といった新しい制度は、患者さんにとっては便利になる一方で、ドラッグストアの従来のビジネスモデルを変える必要があるかもしれません。特に、調剤業務の一部を別の場所に集約して行うこと(セントラルフィル)が可能になったことで、業務の効率化が進む可能性があります。

・「オンライン診療」が普及すれば、それに伴ってオンラインでの服薬指導やお薬の配送サービスも増えると考えられます。そうなると、アマゾンのような物流やITシステムに強みを持つ企業が、ドラッグストア業界に参入しやすくなるかもしれません。

・一方で、地域住民の健康相談に応じ、継続的にサポートする「かかりつけ薬局・薬剤師」の役割や、単にお薬を渡すだけでなく、患者さんとのコミュニケーションを通じて行う対人業務の重要性が高まっています。このため、優秀な薬剤師を確保し育成することや、専門性の高いサービスを提供できる能力が、ドラッグストアの競争力を左右する重要な要素となります。

・さらに、AIやIoTなどのデジタル技術を活用した「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の進展は、在庫管理を最適化したり、お客様の買い物をより便利にしたりすることに繋がりますが、そのためには大規模な投資が必要になる場合もあり、資金力のある大手企業に有利に働く可能性があります。

ドラッグストアのM&Aや会社の売却を成功させるためには、いくつか押さえておきたいポイントがあります。

・大切なのは、ご自身の会社が属するドラッグストア業界全体の動きや、M&Aの基本的な知識を身につけることです。これによって、自社の強みを譲受企業に効果的に伝えたり、譲受企業がどのような点を重視しているのかを理解したりするのに役立ちます。

・M&Aを行う最適なタイミングを見極めることが重要です。業界の再編が進んでいる中で、市場がどのように変化しているか、M&Aの価格相場はどうかといった情報を常に把握し、早めにM&Aの専門家(M&Aアドバイザーなど)に相談することをおすすめします。

・譲受企業候補との間で、お互いの経営戦略が合っているか(戦略的適合性)を確認し、M&A後にどのような相乗効果(シナジー効果)が期待できるのかを具体的に示すことが、成功の可能性を高めます。

・M&Aの手続を適切に進めることも大切です。複数の譲受企業候補に公平な条件で検討してもらい、価格競争を促すことで、より良い条件を引き出せる可能性があります。

・M&Aの交渉においては、譲渡価格だけでなく、会社を譲渡する時期、役員や従業員のその後の待遇(特にキーマンとなる人物の残留条件など)、万が一何か問題が起きた場合の責任範囲(表明保証条項)など、様々な条件があります。これらの条件について、自社として何を優先するのかを明確にして交渉に臨むことが重要です。

▷関連:事業承継アドバイザリーとは|税務対策からM&A・選び方・費用相場

ドラッスグトア業界のM&Aのまとめ

ドラッグストア業界(調剤薬局を含む)ではM&Aが活発です。多くの場合、譲受企業はM&A経験が豊富ですが、譲渡企業の経営者様にとっては初めての経験となるでしょう。複雑な手続を安全かつ円滑に進めるためには、実績が豊富なM&A仲介会社のサポートを得ることが賢明な選択と言えます。

みつきコンサルティングは税理士法人グループであることからM&Aありきの提案ではなく、社内承継、親族内承継など複数の選択肢のメリット・デメリットを比較して検討可能です。経営コンサルティング経験者も多く在籍しており、対象企業の詳細な事業分析を実施した上でシナジー創出を見込める候補先を紹介することが可能です。M&Aをご検討の際は、成功するM&A仲介で実績のある、みつきコンサルティングにご相談ください。

完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >

著者

- 事業法人第三部長/M&A担当ディレクター

-

宅食事業を共同経営者として立ち上げ、CFOとして従事。みつきコンサルティングでは、会計・法務・労務の知見を活かし、業界を問わず、事業承継型・救済型・カーブアウト・MBO等、様々なニーズに即した多数の支援実績を誇る。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上

監修:みつき税理士法人

最近書いた記事

2026年1月12日会社売却とは?手法・目的・手続・価格・費用と税金・成功のポイント

2026年1月12日会社売却とは?手法・目的・手続・価格・費用と税金・成功のポイント 2026年1月11日不動産M&Aとは?仕組・手続スキーム・税務メリット・注意点を解説

2026年1月11日不動産M&Aとは?仕組・手続スキーム・税務メリット・注意点を解説 2025年12月13日第三者割当増資とは?株価・手続の流れ・会計税務・M&A事例を解説

2025年12月13日第三者割当増資とは?株価・手続の流れ・会計税務・M&A事例を解説 2025年12月10日ベンチャー企業のM&A|メリット・注意点・買収・成功事例を解説

2025年12月10日ベンチャー企業のM&A|メリット・注意点・買収・成功事例を解説