バスやタクシー業界でもM&Aのニュースを目にします。本記事では、業界の特性や課題、外部環境、M&A動向などを解説します。また、譲渡オーナーの実際に体験したM&Aの成約事例も併せて紹介しますので、ご参考ください。

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」

そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績にもとづく無料相談でお応えします。本格的な検討前の情報収集だけでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。

> みつきコンサルティングにM&A仲介を無料相談する|税理士法人グループ

バス・タクシーの業界情報

バスやタクシー業界の概況を見ていきましょう。

業界定義

バス・タクシー業界とは、交通・運輸業界の中でもバスやタクシーで乗客を目的地に運ぶ業界です。職種としてはドライバーだけでなく、事務職、経理職、営業職などもあります。しかし、バス・タクシー業界のメインはドライバーで、ドライバーの仕事が業務の中心になります。

業界特性

バス・タクシーは複数の運行形態があります。バスの場合決められたルートを決められた時刻に走行するのが一般的ですが、貸し切りバスもあります。タクシーも路上で捕まえたり配車したりするものだけでなく、介護福祉タクシーや運転代行や荷物の運搬などもあります。

バス事業は人件費が原価のうちの6割程度を占めていて、タクシー事業では人件費が原価の7割を超えています。バスやタクシーは車両にお金がかかりますが、実は人件費が多くを占めているという特性があります。 また、1人でできる業務量は限られているため、人材の充足度が売上に直結してきます。

業界課題

バス・タクシー業界には以下のような課題があります。

地方での不足が加速している

バスやタクシーは、利益率を求めて都会に進出する傾向があります。地方より都会の方が利用者は多く利益につながるからです。しかし、地方の方がむしろほかに選択肢がなく、切実に交通機関を必要としている方が多いという事情もあります。

特に若手のドライバーが不足している

バス・タクシー業界は若手の人材が不足しています。理由は、賃金の低さや労働環境の大変さ、資格取得が必要なことです。若手の人材が不足すると業界の将来性が厳しくなってくるため、バス・タクシー業界は若手の人材確保に力を入れており、大手タクシー会社などは活発に新卒採用を行っています。

▷関連:事業承継の相談先は税理士・公認会計士がおすすめ!選び方・費用相場

深刻なドライバー不足等から、タクシー会社の倒産が過去最多

2025年1月に帝国データバンクが公表した以下の「「タクシー業」の倒産・休廃業解散動向」では、タクシー業界が抱える問題が浮き彫りになっています。

ドライバー不足と燃料費高騰

全国のタクシー運転手数はコロナ禍前の2019年に比べ約2割減少しており、燃料価格の高騰も影響して経営を断念する業者が増えています。一方で、長距離やチケット需要の回復が見られるものの、慢性的なドライバー不足により配車対応が追いつかない状況も課題です。このような中、タクシー業者が主体となり一般ドライバーが有償で客を運ぶ「日本版ライドシェア」の導入が進展しており、タクシーとの共存の在り方が問われています。

倒産は過去最多を更新

2024年、タクシー業界では倒産が急増し、全国的に「タクシーがつかまらない」状況が顕著になっています。2024年に発生したタクシー業の倒産は35件、休廃業・解散は47件で、計82件が市場から撤退しました。これは前年の63件から30.2%増加し、過去最多だった2019年を上回る件数となっています。

特に2024年の倒産原因として、4割以上がドライバー不足に関連しており、これまで年間1~2件程度だった人手不足による倒産が急増しました。この背景には深刻なドライバー不足と、それによるタクシーの稼働率低下が各社の経営を圧迫していることが挙げられます。

▷関連:廃業とM&A売却の比較|利点と欠点・税金面・後継者難倒産が増加

オーバーツーリズムとライドシェア

2024年の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)で「いわゆるライドシェア」を全国に広げつ方針が示されました。ライドシェアとは、一般ドライバーが有料で乗客を運ぶサービスです。海外ではウーバー等のプラットフォーマーが提供するサービスとして有名ですが、日本では2024年4月から導入したタクシー会社による管理下の類似サービスを「いわゆるライドシェア」と呼んだわけです。

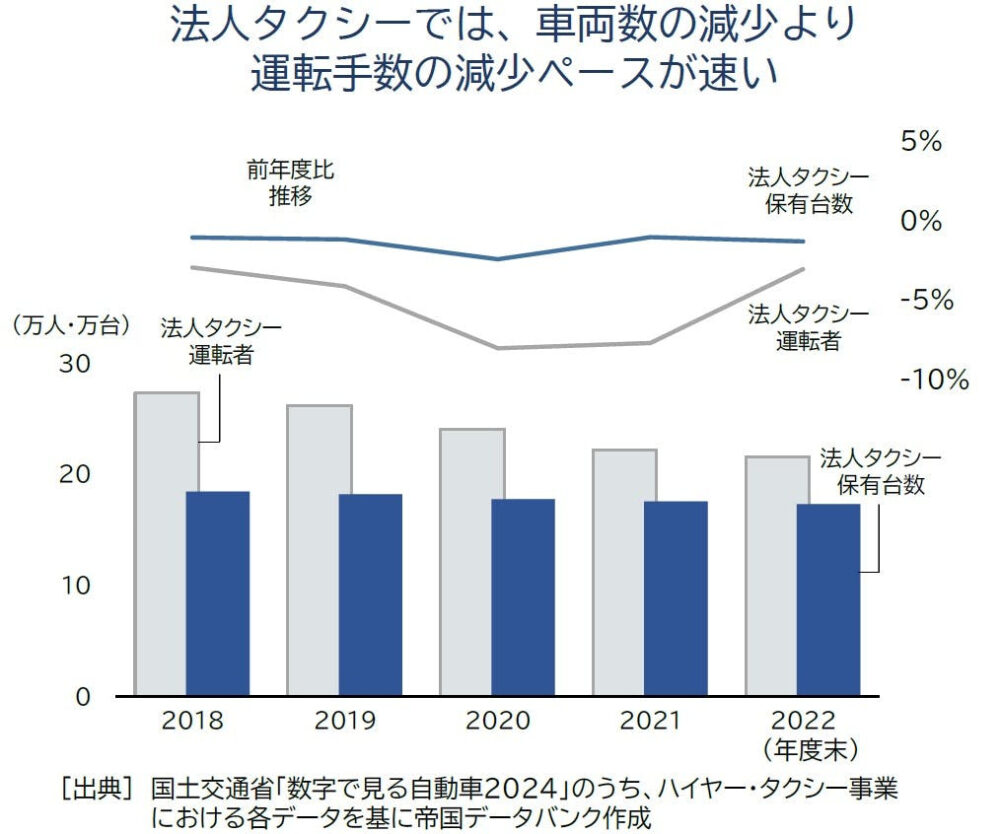

この背景には、2012年度に34万人ほどいたタクシー運転手が、2022年度に21万人と10年間で約3割ほど減少し、平均年齢も59.7歳に上がったことがあります。また、特に地方では、バスや鉄道路線の廃止が進み、訪日外国人客(インバウンド)のタクシー需要が高まっているにも拘わらず、タクシーが足りない、いわゆるオーバーツーリズムが問題になっています。

▷関連:事業承継コンサルティングとは?必要資格・支援機関一覧・報酬など

バス・タクシー会社の外部環境

次に業界を取り巻く経営環境を概観します。

市場規模

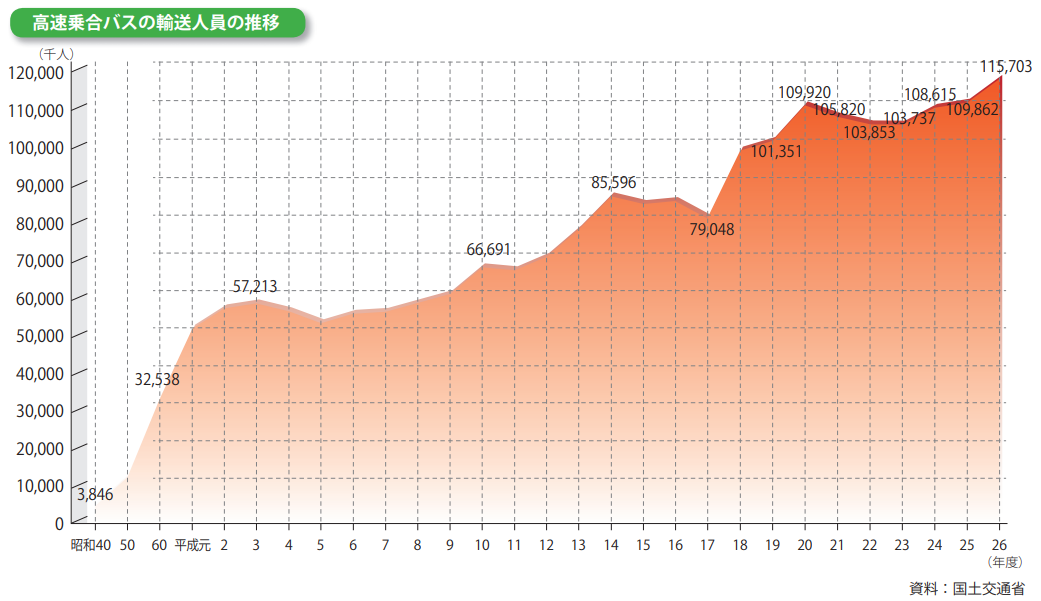

バス業界は平成4年以降において営業収入が減少傾向にあります。しかし高速乗り合いバスの輸送人員は増加傾向です。

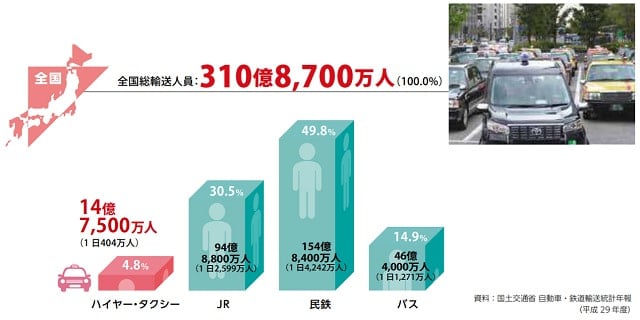

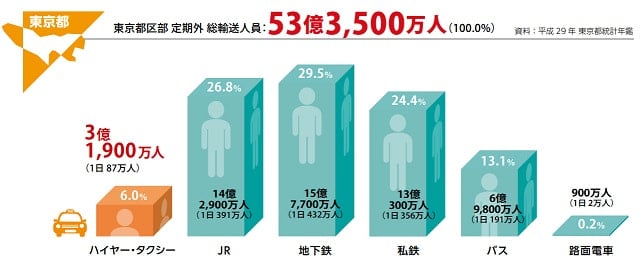

タクシー業界はリーマンショックで輸送人員数が大幅に減少しましたが、それ以降は大幅な変化はありません。 タクシーの輸送人数は、全国で年間310億人程度、東京では53億3500人程度となっています。

競合業態

バス・タクシー業界は比較的新規の参入がしにくい傾向にあります。タクシーは個人タクシーなどもありますが、多くの場合はタクシー会社と契約しています。そのため、既存の業界をまったく介さずに外部から参入してくるケースが少ないということです。バス・タクシー業者間の競争が中心なので、外部の競合よりも内部の競合を気にする必要があります。

▷関連:事業承継アドバイザリーとは|税務対策からM&A・選び方・費用相場

みつきコンサルティングのM&A成約事例

「みつきコンサルのM&A仲介」では、タクシーの企業譲渡を成功させたオーナー経営者の体験談を紹介しています。

タクシーのM&A事例 【北海道】M社さま

以下は北海道のタクシー会社M社さまの事例です。オーナー様の課題から解決までのプロセスをご紹介します。

譲渡オーナーの課題

オーナーは70歳を迎え、健康面での不安から事業継続に悩んでいました。タクシー業界は24時間365日の対応が求められる業種です。社内での事業承継も検討しましたが、タクシー業界の厳しい環境下で会社を存続させる確信が持てませんでした。長年一緒に働いてきた従業員の雇用を維持したいという思いがある一方で、地域の足として長年貢献してきたサービスを継続させたいという願いもありました。M&Aによって会社の文化や理念が失われないかという心配も抱えていたのです。

みつきコンサルの導入過程

みつきコンサルティングの担当者の真摯な姿勢と丁寧な説明が譲渡オーナーの信頼を得ました。会社の状況や業界特性を理解した適切なアドバイスが評価されたのです。M&Aの全体スケジュールを明確に示し、何をいつまでに準備すべきか不安だったオーナーに見通しを持たせることができました。特に価格交渉では、オーナーの希望条件と買い手側の条件調整をサポート。業界動向や類似事例の説明を通じて、適正な価格帯の理解を促しました。

コンサルティングの成果

買い手企業とのマッチングは驚くほどスムーズに進みました。譲受企業はM社の理念や地域での役割を理解し、従業員の雇用継続も約束してくれたのです。約3ヶ月という短期間でクロージングまで完了しました。M&A完了後、経営基盤が安定したことで従業員に安心感が生まれています。買い手企業のリソースを活用した新しい取り組みも可能になり、従業員のモチベーションも向上しました。オーナーは「M&Aは終わりではなく、新しい始まりだった」と実感しています。会社の存続と発展が確保され、大きな安心感を得ることができたのです。

タクシーのM&A事例 【関東】H社さま

長年経営してきたタクシー会社の事業継続についての事例をご紹介します。創業者の息子さんが経営するH社は、経営環境の変化に直面しながらも事業を守ってきました。今回は譲渡に至った経緯と成果についてまとめています。

譲渡オーナーの課題

H社は1960年代に創業されたタクシー会社で、創業者の息子さんが約40年間経営に携わってきました。タクシー事業の不振により長年赤字体質が続いていたところ、社会保険料に関する未納を指摘され、1億円以上の追徴を求められてしまいました。資金繰りが急激に悪化し、事業継続が難しい状況に陥ったのです。そこで業務提携関係あったN社に資金援助を求めたところ、タクシー事業の譲渡を提案されました。

みつきコンサルの導入過程

みつきコンサルティングは当初、H社の経営改善のための事業計画作成と金融機関報告用のモニタリングを担当していました。月額制のコンサルフィーでの関係です。社会保険料の追徴問題が発生した際には、H社と情報を共有しながら対策を考えました。N社からのタクシー事業譲渡提案に対しては、主に「手元資金をできるだけ多く残すこと」と「条件交渉の可能性」の2点についてアドバイスを行いました。

コンサルティングの成果

金融機関との交渉では、みつきコンサルティングのサポートにより、十分な手元資金の確保と借入利息の引き下げを実現できました。この結果、残す予定のレストラン事業が不調になっても約10年はキャッシュが枯渇しない現預金を確保することができたのです。また借入利息も平均1%以上引き下げることに成功しました。さらに決済1カ月前に必要になった社会保険料追徴金支払いのためのつなぎ資金として、N社から譲渡対価の一部を前金として調達する交渉も成立しました。

その他のバス・タクシー会社のM&A事例

その他の中小企業のM&A事例をご紹介します。

イースタンエアポートモータース、ハロー・トーキョー、ナショナルタクシーが日本交通への売却

イースタンエアポートモータースは、空港送迎をメインにハイヤータクシー事業を行っています。ハロー・トーキョーは東京、成田を中心にハイヤータクシー事業を行っています。ナショナルタクシーは、老舗のタクシー会社で、1951年創業、大阪府内を拠点にしています。

日本交通は主に首都圏でハイヤータクシー事業を行っています。日本交通がM&Aを実施して上記の企業を買収した理由として、事業拡大、付加価値向上、対象地域の拡大などが挙げられます。M&Aが実施されたのは、2021年2月、3月、9月です。段階的に実施されていったという点にも特徴があります。

ちなみに、ハロー・トーキョーが日本交通に営業権を譲渡したのが2月、イースタンエアポートモータースが日本交通に営業権を譲渡したのが3月、ナショナルタクシーが日本交通に全株式を譲渡したのが9月となっています。日本交通は複数の企業を連続して買収していったということです。

互助交通がワイエム交通に事業を譲渡

互助交通は東京都墨田区、江東区を中心にタクシーサービスを提供している企業です。地域密着型という強みがありました。ワイエム交通は日本交通の子会社で、東京を中心に事業を展開している企業です。

M&Aの実施によって、タクシー手配がスムーズになることが期待されています。東京都内の車両、ドライバーの数が増えるからです。M&Aが実施されたのは2021年5月です。

東野タクシーが西日本通商ネクストに全株式を譲渡

東野タクシーは栃木県内でタクシー事業を展開している企業です。本社は宇都宮市にあります。西日本通商ネクストは福岡県久留米市に拠点がある企業です。西日本通商ネクスト自体が配車を行っているわけではなく、グループ内に複数のタクシー会社があります。西日本通商ネクストは、経営管理、コンサルティング、不動産賃貸、携帯電話販売代理店プロモーションなどの事業を行っています。

東野タクシーは小規模な企業で、高齢化の影響から後継者問題を抱えていました。西日本通商ネクストは規模が大きい企業なので、東野タクシーを傘下に入れることでタクシー事業の拡大を狙いました。M&Aが実施されたのは2021年4月です。

共栄タクシーが三福タクシーに事業を譲渡

共栄タクシーは福井市でタクシー事業を行う企業です。三福タクシーは福井県小浜市でタクシー、路線バス、貸し切りバスなどの事業を行っている企業です。福井県内の事業者同士のM&Aということになります。

共栄タクシーはコロナ禍で経営難になっていて、またもともと後継者問題を抱えていました。三福タクシーは観光分野に力を入れることで、今後も事業を継続できる土台がありました。共栄タクシーと三福タクシーのニーズが合致し、M&Aが成立しました。M&Aが実施されたのは2021年3月です。

肥後交通グループとミハナグループが対等合併で新会社設立

肥後交通グループは九州南部でタクシー事業を行っている企業です。ミハナグループは熊本市、菊池市でタクシー事業を行っている企業です。規模としては肥後交通グループの方が大きいですが、対等合併という形でM&Aが成立しました。

M&Aを実施した理由は、両社とも市場で生き残るためです。大手のタクシー業者が全国展開していて、地方のタクシー業者が飲み込まれてしまうことがあります。大手タクシー業者に飲み込まれないためにM&Aで企業力を強化したということです。M&Aが実施されたのは2021年1月です。

玖珂駅構内タクシーとタカモリタクシーが第一交通サービスへ全株式を譲渡

玖珂駅構内タクシーは山口県岩国市でタクシー事業を行っている企業です。タカモリタクシーは三重県津市でタクシー事業を展開している企業です。第一交通サービスは第一交通産業グループのタクシー会社です。全国展開しています。

第一交通サービスがM&Aを実施した理由は、事業拡大です。M&Aを実施することで、山口県、三重県での事業力がアップしました。M&Aが実施されたのは2020年2月、3月です。

▷関連:2025年版【M&A仲介会社一覧】上場・非上場・会計系を紹介

▷関連:M&A仲介会社の比較|信頼できるアドバイザーを選ぶポイント

バス・タクシー業界のM&Aのまとめ

バス・タクシーは今後も需要が続くと考えられるので、業界自体が衰退することは考えにくいでしょう。ただし、後継者不足や地方展開に課題があり、結果的にM&Aが進んでいます。今後もM&Aは増加すると考えられます。 バス・タクシー業界は別業界からはあまり参入がない業界ですが、業界内での競争は激しくなっています。特にタクシー業界は競合企業に負けないように規制の範囲内で新たなサービス展開を行うことで高い付加価値を付け生き残りを図る企業も多く見受けられます。

当社は、みつき税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の業歴があり、中小企業M&Aに特化した実績経験が豊富なM&Aアドバイザー・公認会計士・税理士が多く在籍しております。M&Aをご検討の際は、みつきコンサルティングにご相談ください。

完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >

著者

- 事業法人第三部長/M&A担当ディレクター

-

宅食事業を共同経営者として立ち上げ、CFOとして従事。みつきコンサルティングでは、会計・法務・労務の知見を活かし、業界を問わず、事業承継型・救済型・カーブアウト・MBO等、様々なニーズに即した多数の支援実績を誇る。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上

監修:みつき税理士法人

最近書いた記事

2026年1月12日会社売却とは?手法・目的・手続・価格・費用と税金・成功のポイント

2026年1月12日会社売却とは?手法・目的・手続・価格・費用と税金・成功のポイント 2026年1月11日不動産M&Aとは?仕組・手続スキーム・税務メリット・注意点を解説

2026年1月11日不動産M&Aとは?仕組・手続スキーム・税務メリット・注意点を解説 2025年12月13日第三者割当増資とは?株価・手続の流れ・会計税務・M&A事例を解説

2025年12月13日第三者割当増資とは?株価・手続の流れ・会計税務・M&A事例を解説 2025年12月10日ベンチャー企業のM&A|メリット・注意点・買収・成功事例を解説

2025年12月10日ベンチャー企業のM&A|メリット・注意点・買収・成功事例を解説