M&Aで銀行を活用する際の要点は、助言・資金調達・債権管理という3つの役割を理解し、利益相反や手数料を見極めることです。本記事では銀行の機能と注意点、投資銀行との違いをやさしく解説します。

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」

そのような漠然とした疑問をお持ちではありませんか? みつきコンサルティングでは、本格的なご検討の前でも、情報収集を目的とした無料相談を随時お受けしています。まずはお話をお聞かせください。

▷関連:中小企業M&Aの相談先ランキング|銀行・税理士・仲介会社の違い

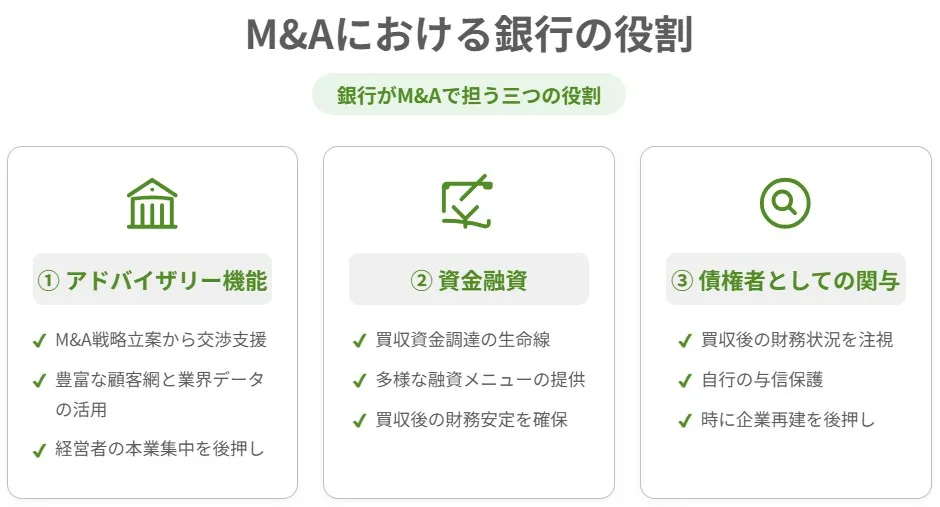

銀行がM&Aで担う3つの役割

M&Aの現場で銀行は、譲渡オーナーと譲受企業を陰で支える重要なプレーヤーです。特に①アドバイザリー、②資金融資、③債権者としての関与という3つの機能が取引全体の成否を左右します。ここでは各機能を具体的に見ていきましょう。

アドバイザリー機能を利用する

銀行は広い顧客網と業界データを背景に、M&A戦略の立案から候補先選定、交渉支援、デューデリジェンスまで伴走します。譲受企業の中長期ビジョンを聞き取り、シナジーが見込めるターゲットを絞り込み、高条件での合意形成を後押しする、その一連の流れを担うことで、経営者が本業に集中できる環境を整えます。

銀行を活用するときの3大注意点

銀行と組むメリットは一定程度あるものの、無条件に委ねれば危険信号も灯ります。ここでは失敗を防ぐ3つの着眼点を確認しましょう。

利益相反リスクを見抜く

銀行がアドバイザリーを提供しながら譲受企業に融資も行う場合、価格を引き下げて早期成約を急がせる動機が生まれます。譲渡オーナー側の条件が犠牲にならないよう、契約時に中立性を担保する条項――たとえば「第三者価格算定の尊重」「両当事者への情報開示範囲の均衡」など――を盛り込みましょう。

銀行ごとに異なる支援範囲を把握する

地方銀行は地域産業に精通し、中小規模案件を機動的に扱います。一方メガバンクは国内外の大手企業向けにフルラインの金融サービスを提供し、外資系投資銀行は国際的な大型取引に集中する傾向があります。目的や規模、業界特性に合った金融機関を選択することで、不要なコストや時間を削減できます。

手数料構造と水準を必ず比較する

銀行の手数料は着手金・月額報酬・中間金・成功報酬と多段階で設定されることがあり、仲介会社より割高となるケースも少なくありません。レーマン方式の料率が妥当か、サービス内容が費用に見合うかを複数社で横並び比較し、交渉余地を探る姿勢が不可欠です。

▷関連:M&Aで信金を活用する方法!融資・アドバイザリーの特徴と注意点

資金融資で買収資金を確保する

M&Aに必要な資金は決して小さくありません。自己資本が限られる中小企業にとって、銀行融資は取引実行への生命線となります。買収金額や関連費用を賄ううえで、長期融資・シンジケートローンなど多様なメニューが用意されており、適切な組合せが譲受後の財務安全性を支えます。

銀行から融資を引き出す3つのポイント

テーブルの上に置かれた資金調達の選択肢を整理し、銀行の審査を突破するには段取りが肝心です。ここでは譲受企業が押さえておくべき三つの要点を順に見ていきます。数字もロジックも、人の心を動かすストーリーも、すべて準備のうちに含めましょう。審査担当者は机上の数字を超える背景情報に敏感ですから、「なぜ買うのか」「買った後に何をつくるのか」という物語を用意することが結果的に融資条件を押し上げます。

融資審査を突破する準備

銀行は返済能力を冷静に測定します。したがって、決算書や資金繰り計画だけでなく、買収後の統合シナリオまで具体的に描き、それを資料として提示することが不可欠です。とりわけキャッシュフロー計算書の精緻さは評価の核心を握ります。さらに、過去に取引実績がある場合は、返済遅延ゼロといった実績データを添えると信頼度が跳ね上がります。

加えて、以下の三点を押さえた資料づくりが効果的です。

・買収対象企業が生み出す「超過収益力」を数値で説明する

・のれん償却後の純利益推移を中期計画として可視化する

・買収に伴うコスト(統合作業、人材再配置)を一覧で示す

こうした資料は、買収直後の赤字転落リスクを低減する姿勢を示し、審査担当者の警戒感を和らげます。

返済条件を交渉して負担を最適化

融資が通っても、過度に短い返済期間や高い金利を受け入れれば、せっかくのM&Aがキャッシュフローの重荷になりかねません。元本均等返済か元利均等返済か、繰上返済の自由度はどうか――条件表の細部まで交渉し、事業計画に適合する返済スケジュールを勝ち取りましょう。交渉の際には「譲受後○年でEBITDAが何%増大し、余裕資金が○円出る」という定量シナリオを示すと説得力が増します。

さらに、担保設定や財務制限条項(コベナンツ)の内容によっては、使えるキャッシュが大幅に変わる点にも注意が必要です。たとえば、借入金に対して一定の固定比率維持を義務付けられる場合、追加投資の自由度が狭まるおそれがあります。条件を多角的に比較し、必要であれば条件緩和を求める姿勢を示しましょう。

複数行を比較して有利な条件を確保

銀行同士の競争は譲受企業にとって好機です。メガバンク、地方銀行、信用金庫といったプレーヤーに同一条件でヒアリングし、提示条件を一覧表で比べれば、金利や手数料の差が一目瞭然になります。条件が近い場合でも、担保の有無や財務コベナンツの厳しさが異なるため、総支払コストで判断することが重要です。また、並行交渉によっては金利が数十ベーシスポイント下がる例も珍しくありません。

比較検討の際は、以下の視点を取り入れると意思決定がスムーズです。

- 借入期間の長短とそれに伴う年間返済額

- 固定金利と変動金利の選択肢、および上限の有無

- 担保対象資産の種類と評価方法

- 手数料(アレンジメントフィー、前倒し返済手数料)の総額

- 契約前後に提供されるフォローアップ(モニタリング報告、経営指導)の範囲

信用情報と過去取引のインパクトを再確認

審査資料に書き込むべきは未来の夢物語だけではありません。銀行は信用情報機関のデータベースを参照し、取引先の支払遅延や訴訟履歴まで洗い出します。過去に小さな遅延があった場合でも、その原因と再発防止策を説明することで悪影響を最小化できます。とりわけ中小企業では代表者保証が融資条件に組み込まれることが多いため、代表者個人の信用情報も決して軽視できません。

デューデリジェンス費用の手当も忘れない

融資の支払い計画を作成する際、デューデリジェンスにかかる専門家報酬を資金使途に計上し忘れる事例が散見されます。財務・税務・法務にわたる詳細調査は、規模によっては数百万円規模になることもあります。事前に総額を見積もり、融資枠内でまかなうのか、自己資金でねん出するのかを明確にすることで、交渉過程で慌てる事態を防げます。

債権者の立場から取引後を見守る

買収後、銀行は既存貸付の債権者として返済計画と財務状況を注視します。譲渡オーナーからバトンを受けた新体制の資金繰りが滞れば、自行の与信に影響が及ぶためです。場合によっては債権放棄やデット・エクイティ・スワップを交渉し、企業再建を後押しすることもあります。

▷関連:中小企業のM&A仲介とは?メリットとデメリット・費用相場・選び方

M&A仲介会社と銀行の機能比較

M&Aの現場では、銀行と仲介会社がしばしば競合し、時に協調します。それぞれが提供する価値を理解し、案件ごとに最適な組合せを選ぶことが、結果として時間とコストを縮める近道です。譲渡オーナーにとっては「誰が買主を連れてくるのか」、譲受企業にとっては「誰が資金の裏付けをするのか」が最大の関心事となります。

資金調達とマッチング力の違い

銀行の強みは何といっても資金調達力です。譲受企業が買収対価を賄ううえで、長期資金を用意できるプレーヤーは限られています。

一方、仲介会社は産業横断のネットワークを駆使し、譲渡オーナーと譲受企業をすばやく結び付ける点で優位に立ちます。条件交渉の場面でも、双方の利害を俯瞰した調整が可能です。銀行が営業エリア外の買手を紹介できないケースでも、仲介会社は地域をまたいで候補を探し出すため、売手にとっては選択肢が広がります。逆に、地域密着型の取引を望む場合、地元金融機関が保有する取引先データベースが威力を発揮するなど、目的によって適材適所が変わります。

手数料体系とサポート範囲の違い

銀行の手数料は着手金や月額報酬が上乗せされる場合が多く、成功報酬もレーマン方式の高めの料率が適用される傾向にあります。

仲介会社は「完全成功報酬」を掲げるケースが増えており、着手金ゼロで取り組める点が中小企業には魅力です。ただし、仲介会社の報酬は契約範囲が専門的サービスに限定されることもあるため、必要な作業が追加費用なしでカバーされているかを検証しましょう。

加えて、財務・法務・税務デューデリジェンスの外部専門家費用を誰が負担するかも忘れがちな論点です。銀行が紹介する専門家は手続がスムーズですが、費用が高止まりする場合があり、仲介会社経由の外部専門家はコスト効率が高いこともあります。

最適な組合せを見つけるコツ

譲受企業が買収資金を銀行から借り、同時に仲介会社からマッチングと交渉支援を受ける「ハイブリッド型」は、互いの長所を生かす典型例です。銀行が取引相手を紹介できない地域や業界でも、仲介会社が網を張っていれば候補を途絶えさせずに済みます。反面、情報が錯綜しやすいので、アドバイザリー範囲や報告経路を文書で明確に分担することが肝要です。

具体的には、次のような進め方が有効です。

- 取引初期に「役割分担」を明確に線引し、銀行と仲介会社と共有

- 重要情報の開示タイミングをそろえ、条件交渉の遅延を防止

- 契約締結前に手数料負担区分を合意し、後日の追加請求を防ぐ

銀行と仲介会社の連携が生む相乗効果

ハイブリッド型の実務現場では、銀行が候補先企業の財務データを仲介会社に提供し、仲介会社が業界のシナジー分析をフィードバックするといった情報循環が生まれます。こうした連携により、買手は財務面と事業面の両側から妥当性をチェックでき、売手は自社の強みを資金調達の裏付けとともにアピールできます。もっとも、情報共有が過度に拡散すると機密保持義務に抵触する恐れがあるため、NDA(秘密保持契約)の範囲を明記し、共有先を最小限に限定する配慮も欠かせません。

▷関連:2025年版【M&A仲介会社一覧】上場・非上場・会計系を紹介

商業銀行と投資銀行の違い

商業銀行と異なり、投資銀行は証券業の一環としてM&Aアドバイザリーに特化した部門を持ちます。クロスボーダー案件や数百億円超の大型譲受に精通し、法律・税務・市場分析を統合した高度な提案を提供。特に国際ネットワークを活かした買手探索やグローバルバリュエーションは、メガバンクでも代替しがたい価値があります。

商業銀行のM&Aにおける特徴

商業銀行は、長年にわたる顧客との取引を通じて、M&Aにおいて独自の強みを発揮しています。

幅広い顧客層と主要案件

国内商業銀行は、中堅・中小企業から大企業まで、非常に幅広い顧客基盤を有しています。この厚い顧客基盤は、譲渡案件のソーシングにおいて大きな強みとなります。

商業銀行が手掛けるM&A案件の中心は、事業承継を目的とした譲渡案件であり、その約半分を占めることもあります。近年では、譲渡オーナー様の年齢層も多様化しており、40代や50代といった比較的若い譲渡オーナー様による売却も増加傾向にあります。これは、後継者不在の早期明確化や、新たな事業挑戦を目的とした判断が背景にあると考えられます。

事業承継案件に加えて、大企業によるノンコア事業の切り離し(カーブアウト案件)、上場企業の非公開化(TOB・非公開化案件)、そして海外企業とのM&A(クロスボーダー案件)など、多岐にわたる案件に対応しています。

銀行がM&Aで発揮する強み

商業銀行は、M&Aアドバイザリーにおいて以下の独自の強みを持っています。

- 深い顧客理解と高いマッチング能力: 銀行は、各取引店を通じて多くのお客様と長年にわたる取引があり、お客様の事業の強みや業界内でのポジショニングを深く理解しています。この深い顧客理解に基づき、譲渡案件においては最適な譲受企業様を見つけることができ、質の高いマッチングに繋がります

- 一方のアドバイザーに徹する方針: 多くの商業銀行は、利益相反を避けるため、基本的に仲介業務は行わず、譲渡オーナー様または譲受企業様のいずれか一方のアドバイザーとして、そのお客様の利益を最大限に追求することに注力しています。特に取引金額が大きくなる案件では、「より高く売りたい」と「より安く買いたい」という双方の利益相反が顕著になるため、この点は重要な特徴となります。

- 総合的な金融サービスとの連携: M&Aを起点として、譲受ファイナンスの組成や、譲渡後の資産運用、海外送金など、多様なバンキングビジネスへの展開が可能です。これにより、M&A前後の顧客のニーズに一貫して対応できる体制が整っています。

- 譲渡案件におけるソーシング力: 強固な国内顧客基盤を活かし、譲渡オーナー様からの案件相談を多数獲得する能力に優れています。譲受候補企業へのアプローチにおいても、日常の取引を通じて関係性が構築されているため、キーマンに対して直接的かつ迅速なアプローチが可能です。

グループ会社・外部機関との連携

商業銀行は、M&A市場の活況に伴う案件数の増加や、ニーズの多様化に対応するため、グループ会社や外部機関との連携を強化しています。

例えば、三菱UFJ銀行は三菱UFJリサーチ&コンサルティング(MURC)と協働し、国内案件を中心にM&Aアドバイザリーサービスを拡充しています。MURCはM&A戦略の立案支援(プレM&A)や、譲受後の統合支援(PMI)といったコンサルティングサービスも提供し、M&Aプロセス全体をカバーできる体制を構築しています。

また、京都銀行や横浜銀行のように、地元の有力な地方銀行、証券会社、M&A仲介会社、コンサルティング会社、PEファンド、会計事務所、税理士法人など、多岐にわたる外部機関と提携し、双方向の情報交換を通じて顧客の広範なニーズに対応しています。これにより、地域に限定されないM&A案件の創出や、特殊な案件への対応が可能となっています1314。

M&A市場の動向と商業銀行の役割の変化

近年のM&A市場は活況を呈しており、その動向は商業銀行のM&A業務にも大きな影響を与えています。

市場の活況と案件の多様化

東京証券取引所や経済産業省の指針、そして少子高齢化、労働力減少、国内市場の成熟化、グローバル競争の激化といった構造的課題を背景に、M&Aが経営課題解決の選択肢としてますます重視されています。

具体的には、海外技術やイノベーション獲得のためのクロスボーダーM&A、国内業界再編やDX推進のためのM&A、そして資本効率の改善を目的としたポートフォリオ見直し(不採算事業や優良事業の譲渡)などが活発化しています。また、親子上場解消の動きも増加しており、完全子会社化や譲渡といった選択肢が検討される機会が増えています。

こうした市場の変化に対応するため、商業銀行も「相談を待つ」受動的な営業姿勢から、能動的に譲渡ニーズや譲受ニーズをヒアリングし、M&Aを提案する「提案型営業」へと転換を進めています。

新たなM&A手法への対応

M&A市場の成熟に伴い、マネジメントバイアウト(MBO)や非上場化といった手法、そしてPEファンドによる投資活動が活発化しています。PEファンドは、日本企業が抱える多様な経営課題や事業再編ニーズに対するソリューションとして、その役割を拡大しています。

銀行は、グローバルのPEファンドはもちろん、国内ファンドに対しても積極的に提案を行い、関係を築いています。また、PEファンドとの協調投資を通じて、譲渡オーナー様の事業承継問題解決を支援する事例も生まれています。例えば、PEファンドが運営する投資事業有限責任組合による株式譲受において、M&A仲介を担当しつつ、譲受ファイナンスも提供するといった一貫したサービスを提供する地方銀行もあります。

中長期的には、アクティビストの動きが国内でも活発化しており、それがM&Aに繋がるケースも増加傾向にあります。M&Aの活用は今後も増加していくと予想されています。

投資銀行のM&Aにおける役割

投資銀行は、M&Aアドバイザリーにおいて、特に大規模で複雑な案件やグローバル案件に強みを持っています。

大規模・複雑な案件への対応

投資銀行は、大規模な企業譲受案件、合併、クロスボーダーM&Aなど、高度な専門知識と実行能力が求められる案件を数多く手掛けています。例えば、ゴールドマン・サックス証券の投資銀行部門(IBD)は、M&Aやセクター別のカバレッジを担うアドバイザリー・グループを擁し、企業の資本市場業務と連携しながら総合的なサービスを提供しています。

M&Aアドバイザリー業務は、多岐にわたる専門知識の総合力が求められま。投資銀行は、財務モデルの構築、企業価値評価、契約交渉、法務面の検討など、案件遂行に必要な専門知識を高いレベルで提供します。特に、複雑な財務モデルを構築し、数字のセンスを活かして企業価値向上に繋がる分析を行う能力は重要です。

グローバルネットワークの活用

投資銀行の大きな特徴は、その強固なグローバルネットワークです。海外に多数の拠点を持ち、国境やタイムゾーンを越えてチームが連携し、お客様のニーズに迅速に対応します。これにより、クロスボーダーM&Aにおいて、海外の譲受企業様候補の探索や現地での交渉サポートなど、国境を越えたM&Aを円滑に進めることが可能です。

例えば、シティグループ証券は北米市場に強みを持つため、ソフトテック業界などのクロスボーダーM&Aにおいて北米チームと密に連携を取り、最新の市場動向や企業情報を共有しています。また、株主アクティビズムへの対応においては、ニューヨークの専門チームがデータ分析や議決権行使助言会社とのパイプを活かし、多角的なアドバイスを提供しています。

▷関連:M&A仲介会社の比較|信頼できるアドバイザーを選ぶポイント

銀行業界自体のM&A動向を読む

銀行は他業種のM&Aを支援するだけでなく、自ら再編と新規事業開拓を断行しています。その背景を知ることで、金融機関のスタンスや審査のポイントをより深く理解できるでしょう。再編の文脈に身を置く銀行は、買い手としても売り手としても常に機会とリスクを勘案しています。

金融緩和と競争激化が生む再編

バブル崩壊後の大規模金融緩和は、貸出金利を引き下げ、銀行収益を圧迫しました。マイナス金利下で利ざやが薄くなると、規模の経済を求める合併や持株会社化が相次ぎました。地方銀行同士の統合も、経営基盤を守るための打ち手として定着しつつあります。

再編は貸出シェアを拡大するだけでなく、業務効率化によるコスト削減を通じてROEを高め、株主と預金者の信頼をつなぎ止める手段でもあります。

フィンテックとの融合で新市場を開拓

スマートフォン決済やオンライン資産運用など、ITと金融が交差する分野ではノウハウを持つ新興企業の取り込みが進んでいます。銀行がフィンテック企業を買収することで、従来の店舗網では届かなかった若年層・個人投資家と接点を持ち、手数料収入の多角化を図る狙いがあります。

また、データ分析技術を取り込むことで、融資審査や顧客ターゲティングの精度が向上し、結果としてM&A先企業への追加提案も増える好循環が期待されます。

再編を機に生まれる審査視点の変化

銀行自身が競争環境の渦中にいるからこそ、M&Aを申請する企業にも「取引後の合理性」「シナジーの明確化」をより厳格に求める傾向が強まっています。買収動機と統合後のキャッシュ創出メカニズムを端的に説明できれば、審査は格段に通りやすくなるでしょう。

さらに、フィンテック連携を前提とした計画であれば、リスク分散と新収益源という視点が響きやすく、融資条件の柔軟化に結び付く余地もあります。

再編加速期における地方銀行の視点

地方銀行は地域経済の循環を守る使命を担いながら、人口減少という逆風にもさらされています。そこで選択されるのが、同一県内の金融機関との経営統合や共同持株会社設立です。こうした動きは中小企業のM&Aにも波及し、取引エリアが拡大する分、買手候補の幅が広がる可能性があります。そのため、譲渡オーナーは地域金融機関の統合動向を定期的にチェックしておくと有利に働く場面が増えるでしょう。

フィンテック買収が示す審査ポリシーの転換

銀行がフィンテック企業を取り込む過程で培ったデータ活用ノウハウは、融資審査のアルゴリズム自体を更新させます。これまで定性的に判断されていた事業シナジーも、データモデルを用いて数値化・スコアリングされる方向に進みつつあります。結果として、買収後のデジタル売上拡大を証明できる企業には、従来より積極的に資金が流れ込むことになります。

M&Aにおける銀行の役割のまとめ

本記事では銀行を活用したM&Aの要諦を整理しました。助言・資金調達・債権管理という三機能の本質を理解し、利益相反や手数料構造を見極めることで、譲渡オーナーと譲受企業は共に納得の行く条件で取引を完結できます。

当社は、みつき税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の業歴があり、中小企業M&Aに特化した実績経験が豊富なM&Aアドバイザー・公認会計士・税理士が多く在籍しております。M&Aをご検討の際は、みつきコンサルティングにご相談ください。

著者

- 事業法人第三部長/M&A担当ディレクター

-

宅食事業を共同経営者として立ち上げ、CFOとして従事。みつきコンサルティングでは、会計・法務・労務の知見を活かし、業界を問わず、事業承継型・救済型・カーブアウト・MBO等、様々なニーズに即した多数の支援実績を誇る。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上

監修:みつき税理士法人

最近書いた記事

2025年7月5日M&Aで行われる調査|目的・プロセス毎の調査項目・成功ポイント

2025年7月5日M&Aで行われる調査|目的・プロセス毎の調査項目・成功ポイント 2025年7月5日M&Aでの銀行の役割は?助言・融資・モニタリング、仲介との違い

2025年7月5日M&Aでの銀行の役割は?助言・融資・モニタリング、仲介との違い 2025年7月1日敵対的買収とは?中小企業に防衛策は不要・M&A事例も紹介

2025年7月1日敵対的買収とは?中小企業に防衛策は不要・M&A事例も紹介 2025年6月30日人材派遣業界のM&A動向|業界再編・利点と欠点・注意点・売却相場

2025年6月30日人材派遣業界のM&A動向|業界再編・利点と欠点・注意点・売却相場