黄金株とは種類株式の一つで、非常に強力な権限が与えられた株式です。本記事では、黄金株の活用方法、メリット・デメリット、発行方法、相続税評価額等について、事例を交えて詳しく解説していきます。

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」

そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績にもとづく無料相談でお応えします。本格的な検討前の情報収集だけでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。

> みつきコンサルティングにM&A仲介を無料相談する|税理士法人グループ

黄金株(拒否権付種類株式)とは

黄金株とは、株主総会での重要議案に対して拒否権を持つ特別な株式のことです。「拒否権付株式」とも呼ばれ、種類株式の一種であり、合併や買収、事業譲渡、取締役の選任・解任などの重要事項について、仮に1株のみしか保有していなくても否決できる強力な権限を持ちます。

種類株式とは

種類株式とは、通常の株式(普通株式)とは権利の内容が異なる株式です。拒否権付株式の場合、権利の内容が具体的に定められているのは会社法108条であり、会社は株主総会決議事項などに対して、別途、種類株主総会を開催して決議することを定款に定めることが可能となっています。この種類株主総会において、種類株主(拒否権付株式の株主)が反対すれば通常の株主総会の決議を覆すことができるわけです。

▷関連:種類株式とは?普通株式との違い・一覧・事業承継やM&Aでの活用方法

黄金株と普通株式の違い

株式の原則は、すべての株主が平等の権利を持つことです。通常発行されている普通株式は、この原則に従い、主に以下の権利を持っています。

- 株主総会での議決権

- 配当金の受領権

- 残余財産の配分権

一方、拒否権付株式は、これらの権利に加えて、会社の決議事項に反対できる権利を持つ種類株式となっています。

▷関連:優先株とは?特徴・種類とM&A・事業承継での活用方法を解説

黄金株のメリット・デメリット

M&A(合併・買収)の際において、黄金株(拒否権付株式)は非常に重要です。M&Aに関わる株主総会決議事項についての拒否権および譲渡制限が付与された株式を1株発行することで他社からの敵対的な買収を防ぐことができ、その企業の意向を尊重した経営を継続することができます。

黄金株を発行するメリット

- 企業の自主性を守ることができる

- 敵対的な買収からの防衛手段として効果的である

- 事業承継が円滑に進めやすく、事業承継に早期に取り組むことが容易になる

黄金株を発行するデメリット

- 拒否権付株式を保有する株主の権限が過度に集中することが問題となる場合がある

- 拒否権が不合理に乱用されるケースでは、会社の経営が阻害されるリスクがある

- 透明性が低下し、企業ガバナンスに関する問題が生じる可能性がある

▷関連:事業承継とは|3つの承継先・対象・方法や成功事例・進め方も解説

黄金株の活用方法

黄金株(拒否権付株式)は、事業承継対策や敵対的買収への対抗策として活用されることが一般的です。それぞれのシーンでどのように活用するのか、具体的に見ていきましょう。

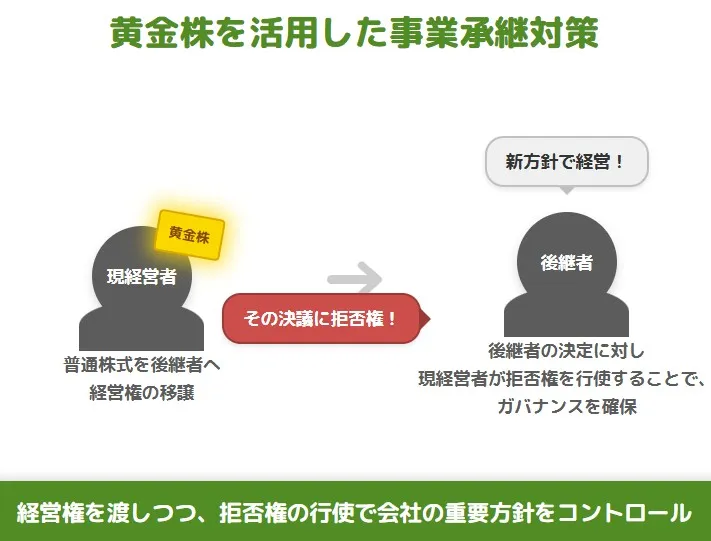

黄金株を活用した事業承継対策

黄金株を活用した事業承継では、現経営者が黄金株1株のみを保有し、その他の普通株式を後継者に譲渡・贈与・MBOスキーム等により移転します。これにより、現経営者は経営権を失い会社への発言権もなくなります。そのため、現経営者と後継者の意見が対立した場合、後継者の決定が会社の意思として採用されることになります。

しかし、現経営者が1株でも拒否権付株式を保有していれば、自社株を後継者に引き継ぎ経営権を渡しつつ、現経営者本人も会社への発言権を保持できます。後継者の決定が会社にとってマイナスに働くと判断した場合、拒否権を行使し決議を否決することができます。

段階的な権限移譲の実現

この仕組みにより、現経営者は一気に後継者にバトンタッチするよりも心理的な抵抗が少なくなり、事業承継に早期に着手しやすくなります。後継者も臆せず経営を行えるため、事業承継のプロセスが円滑に進みやすくなります。

具体的な黄金株の活用場面

黄金株は事業承継において、様々な場面で効果的に活用することができます。

取締役の選任・解任に対する拒否権

取締役の選任や解任は株主総会の過半数による決議で行われるため、後継者が過半数の株式を保有すると自由に取締役の選任や解任ができてしまいます。黄金株を保有することで、現経営者は後継者による取締役の選任や解任について拒否権を持つことができます。

企業理念や経営方針の維持

後継者が創業者と異なる方向性を持っている場合、事業の理念が変わってしまう懸念があります。黄金株により、現経営者は経営理念や方向性を守るために重要な決定に対して拒否権を持ち、企業の文化や理念の継続を図ることができます。

後継者争いの回避

親族内で複数の後継者候補がいる場合、黄金株を導入することで創業者の意志が最終的に経営に反映され、後継者が決まった後も他の候補者との調整がスムーズに行われます。

黄金株の活用時の留意点

黄金株を事業承継で活用する際には、いくつかの重要な留意点があります。

出口戦略の重要性

黄金株は非常に強力な権限を持つため、将来的にどのような状況になるかを事前に検討しておく必要があります。一定の移行期間を経て、後継者が新社長として問題なく経営できると判断できれば、黄金株を発行会社が取得して自己株式とし、消却手続きを行うことが一般的です。

リスクへの対策

黄金株保有者の認知症や死亡などのリスクに備えて、取得条項を付けておくことが重要です。成年後見開始の審判や死亡をトリガーとする取得条項を設定し、対価を無償または普通株式とする方法が考えられます。

譲渡制限の設定

黄金株が第三者の手に渡ることを防ぐため、株式に譲渡制限を付けておくことが必須です。これにより、会社が把握していない第三者への譲渡を防ぐことができます。

事業承継で黄金株を活用するメリット

黄金株を活用することで、経営者は長い時間をかけて後継者に経営権を掌握させつつ、会社のブレーキ役として発言権を保持できます。事業承継は10年以上の時間がかかるケースもあるため、この期間中に現経営者がコントロールを維持できることは大きなメリットです。

また、後継者の年齢が若く経営ノウハウが乏しい場合でも、現経営者が最終的な判断を行う環境を整えることで、後継者は安心して経営に取り組むことができます。

▷関連:株式譲渡による事業承継|相続・贈与・売買の方法、税金の特例も解説

敵対的買収への対抗策

敵対的買収とは、対象会社の同意を得ずに譲受しようとする行為を指します。譲受企業は大量の株式を買収し、対象会社の経営権を取得しようとします。発行済みの議決権付株式の過半数を譲受企業が取得すれば、単独で新しい取締役の選任が可能です。

しかし、経営者が拒否権付株式を1株でも持っていれば、議決事項を否決できます。そのため、敵対的買収による会社の乗っ取りに対抗することができます。

黄金株の発行方法

黄金株(拒否権付株式)の発行には、主に次の2つの方法があります。

- 現在発行されている普通株式の一部を拒否権付株式に変更する方法

- 現在発行されている株式とは別に新たに拒否権付株式を発行する方法

以下では、それぞれの方法について詳しく説明します。

現在発行されている普通株式の一部を黄金株に変更する方法

以下の表は、黄金株への変更手続の流れをまとめたものです。

| 手順 | 手続項目 | 内容・詳細 |

|---|---|---|

| 1 | 株主総会を招集し、定款を変更する | 定款の変更に際し、拒否権付株式の内容につき、以下の点を決定してください。 – 拒否権付株式の発行可能株式の総数 – 拒否権付株式に拒否権を与える項目など、拒否権付株式の権利内容 |

| 2 | 黄金株に変更することについて株主と合意書を作成する | 普通株式を拒否権付株式に変更することに関して、権利内容が変更される株主と会社の間で合意書の作成が必要です。 |

| 3 | 変更登記を行う | 次の点について変更登記を実施します。 – 拒否権付株式の発行可能株式総数と拒否権付株式の内容 – 発行済み株式の総数およびその種類別の数 |

現在発行されている株式とは別に新たに黄金株を発行する方法

以下の表は、新たに黄金株を発行する際の手続きの流れをまとめたものです。

| 手順 | 手続項目 | 内容・詳細 |

|---|---|---|

| 1 | 株主総会を招集し、定款変更と募集要項を決定する | 定款の変更に際し、拒否権付株式の内容につき、以下の点を決定してください。 – 拒否権付株式の発行可能株式の総数 – 拒否権付株式に拒否権を与える項目など、拒否権付株式の権利内容 さらに、株主総会で募集要項の決定を行います。募集要項の決定とは、新たに発行する募集株式の内容を決めることを指します。具体的には、以下の点を株主総会で決議します。 – 発行する株式の種類および数(例:拒否権付株式1株) – 払込金額(拒否権付株式の発行に対して株主が会社に払い込む金額) – 払込期日(株主が会社に払込を行う期日) – 増加する資本金および資本準備金に関する事項 |

| 2 | 黄金株の引受申込が行われる | 株主総会で決定した募集要項を拒否権付株式引受者に通知し、拒否権付株式の引き受けについての申し込みを受け付けます。 |

| 3 | 黄金株を割り当て、払込みを受ける手続きを実施 | 払込期日の前日までに、申込者に対して割り当てる株式の数を通知し、拒否権付株式を割当てます。その上で、払込期日に払込みを受けることになります。 |

| 4 | 変更登記の手続きを行う | 以下の点について、変更登記を実施します。 – 資本金の額 – 拒否権付株式の発行可能株式総数と拒否権付株式の内容 – 発行済株式の総数及びその種類別の数 |

▷関連:事業承継の相談先を比較|中小企業のための選び方・おすすめ先を紹介

黄金株の相続税評価額

黄金株(拒否権付株式)の相続税評価は、普通株式と同様に評価されます。拒否権という強力な権利が付帯していても、その特別な権利は評価額に反映されず、通常の株式と同じ基準で算定されます。

国税庁の財産評価基本通達では、株式は「上場株式」「気配相場等のある株式」「取引相場のない株式」に分類され、黄金株であっても、この分類に従って評価されるため、拒否権の価値が上乗せされることはありません。つまり、黄金株は会社経営において非常に強力な株式でありながら、相続税の計算上は普通株式と変わらない評価額となるため、相続税負担が増加することはありません。

▷関連:非上場株式の評価方法|事業承継における税務とM&Aの時価

黄金株の日本企業による活用事例

黄金株(拒否権付株式)は、非上場会社での事業承継対策としての利用は散見されますが、当然ながら公表されるものではありません。上場会社での利用例は僅かにあり、以下で紹介します。

INPEXによる黄金株の事例

日本国内で拒否権付株式を発行している上場企業は、石油や天然ガスの開発を行っているINPEX(旧社名:国際石油開発帝石)のみとなります。同社は、海外企業からの買収を防ぐ目的で拒否権付株式を発行しており、保有しているのは経済産業大臣です。拒否権付株式を持つ株主に大きな権限が集中するため、上場企業での活用例はこれ1つのみです。

日本製鉄による米USスチール買収での黄金株の事例

2025年6月、日本製鉄による米USスチール買収(約142億ドル)において、黄金株が決定的な役割を果たしました。米国政府の安全保障上の懸念を解消するため、日本製鉄は国家安全保障協定を締結し、USスチールの黄金株1株を米政府に永久発行しました。この黄金株により、米政府は本社移転、社名変更、設備投資の削減、生産拠点の海外移転、工場閉鎖、従業員給与削減などの重要事項に拒否権を持つことになりました。これは米国M&A史上極めて異例な措置であり、経済安全保障時代の新たなM&Aモデルとして注目されています。

▷関連:事業承継コンサルティングとは?必要資格・支援機関一覧・報酬など

黄金株(拒否権付種類株式)のまとめ

拒否権付株式(黄金株)は、株主総会の決議を否決できる強力な権限を持つ種類株式です。段階的な事業承継や敵対的買収対策として有効ですが、権利濫用による経営への悪影響、敵対者への流出リスク、事業承継税制の利用制限、相続人間トラブルなど注意点があります。慎重な検討が必要です。

みつきコンサルティングは、税理士法人グループのM&A仲介会社として、中小企業M&Aに特化した豊富な実績を持つアドバイザーが多数在籍しています。拒否権付株式を活用した事業承継のサポートもワンストップで対応可能です。ぜひご相談ください。

完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >

著者

- 事業法人第四部長/M&A担当ディレクター

-

国内証券会社(現SMBC日興証券)にてクライアントの資産運用を支援。みつきコンサルティングでは、消費財・小売業界の企業に対してアドバイザリーを提供。事業承継案件のみならず、Tech系スタートアップへの支援も行う。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上

監修:みつき税理士法人

最近書いた記事

2025年12月10日スタートアップによるM&A|イグジット・IPO前のバイアウト戦略

2025年12月10日スタートアップによるM&A|イグジット・IPO前のバイアウト戦略 2025年11月30日社長の後継者がいない会社|後継ぎ募集の理由・事業承継方法を解説

2025年11月30日社長の後継者がいない会社|後継ぎ募集の理由・事業承継方法を解説 2025年11月30日経営者のハッピーリタイアとは?事業承継M&Aをわかり易く解説

2025年11月30日経営者のハッピーリタイアとは?事業承継M&Aをわかり易く解説 2025年11月29日黄金株とは?中小企業が事業承継に活用できる種類株!発行方法も解説

2025年11月29日黄金株とは?中小企業が事業承継に活用できる種類株!発行方法も解説