個人医院の譲渡をご検討中の方へ。本記事では、医療法人との違い、売却相場、資産のみの引継ぎ、負債や許認可の新規手続、廃院から新規開設までの流れと注意点を解説します。

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」

そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績にもとづく無料相談でお応えします。本格的な検討前の情報収集だけでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。

> みつきコンサルティングにM&A仲介を無料相談する|税理士法人グループ

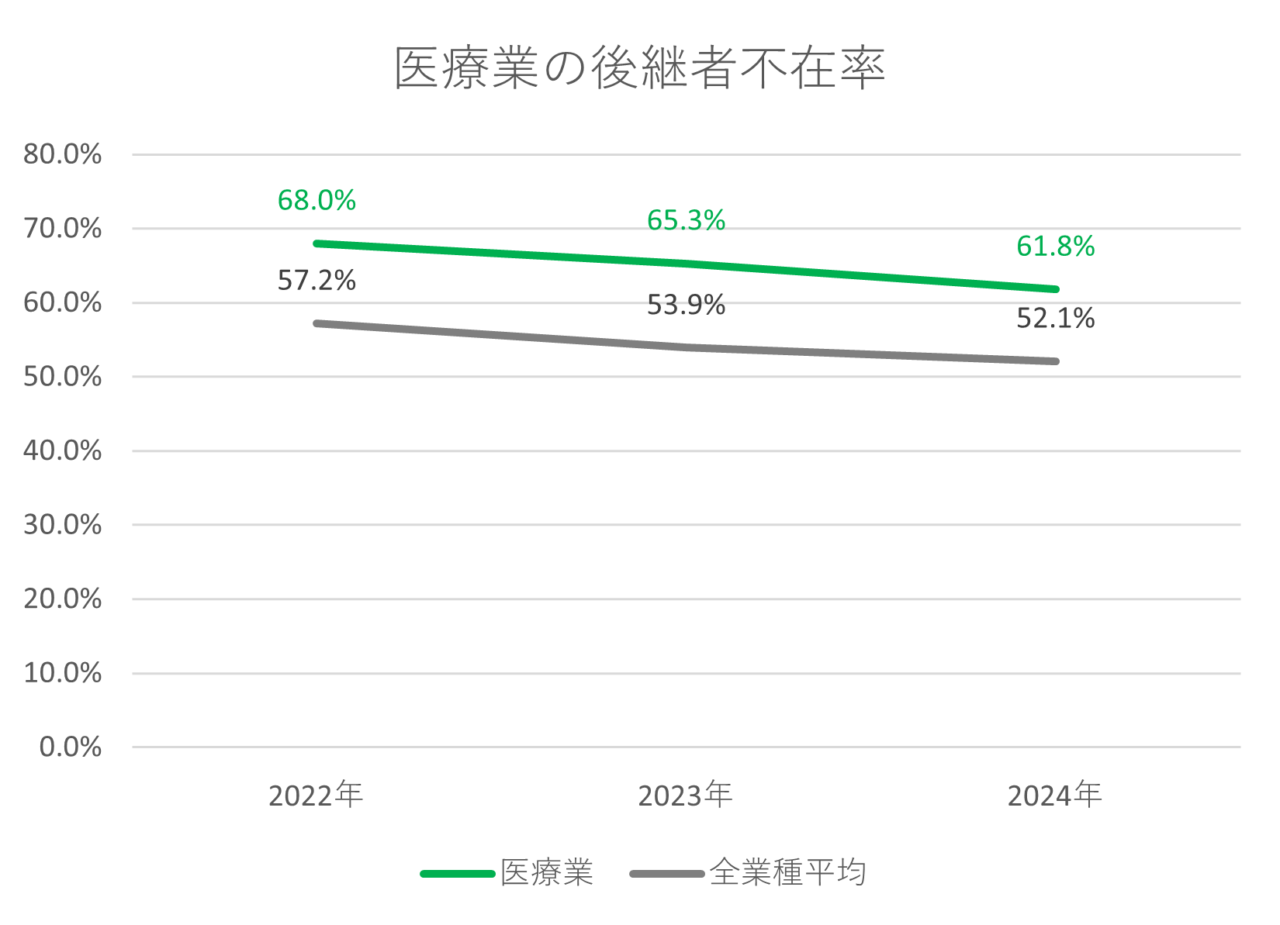

後継者のいない医療機関が61%

以下のグラフは、個人医院を含む医療施設全体の後継者不在率で、医療業が全業種平均よりも高い水準で推移していることを示しています。2024年時点で医療業の後継者不在率は61.8%と、全業種平均の52.1%を大きく上回っています。

TDB「全国「後継者不在率」動向調査(2024年)」をもとに当社作成

近年、全業種ではM&Aなどによる事業承継の進展で不在率が改善傾向にありますが、医療業では依然として高止まりです。これは、後継者が医師に限られることや、病院・クリニックの廃業が容易でないことが主な要因と考えられ、医療現場の大きな課題となっています。

▷関連:事業承継の相談先は税理士・公認会計士がおすすめ!選び方・費用相場

個人経営の病院・クリニックの譲渡とは

まず、個人医院とはどのようなものか、そして医療法人の場合と比べて譲渡にどのような特徴があるのかを見ていきましょう。

個人医院の定義

個人経営の病院・クリニックとは、医師個人が院長として運営している医療機関のことです。院長は、その医療機関の管理者であり、原則として複数の医療機関を同時に開設することはできません。運営によって得られた収益は院長個人に帰属し、その使い道は院長が自由に決めることができます。

個人医院の譲渡の特徴

個人経営の病院・クリニックを譲渡する場合、医療法人とは異なり、基本的には医療機器や不動産といった資産のみが譲受医院に引き継がれます。借入金などの負債は、原則として引き継がれません。 また、スタッフとの雇用契約や、保健所などから受けている許認可、取引先との契約なども、そのままでは引き継ぐことができません。そのため、必要に応じて、新しい院長が改めて契約を締結したり、許認可の申請を行ったりする必要があります。 事業そのものは院長個人に属しているため、譲渡の際は、まず現在の医院を廃止するための届出(廃止届)を提出します。その後、建物やカルテなどを新しい院長が引き継ぎ、新たに開設するための届出(開設届)を提出するという流れになります。

医療法人や社会福祉法人のM&Aについては以下の記事をご覧ください。

▷関連:医療法人のM&Aスキーム|持分あり・なし、注意点、MS法人の譲渡

▷関連:社会福祉法人のM&A|3つの方法と流れ、合併・事業譲渡の対価は?

個人経営の病院・クリニックの売却相場

個人医院を譲渡する際の価格は、どのように決まるのでしょうか。適正な価格で譲渡するためにも、相場の考え方を理解しておくことが重要です。

譲渡価格の算定方法

個人医院の譲渡価格は、主に「時価評価された純資産価額」と「のれん代」を合計して算定されます。 純資産価額とは、土地、建物、医療機器などの資産の時価から、負債の時価を差し引いたものです。個人医院の場合、事業用の資産と院長個人の資産が明確に区分されていないケースもあり、正確な評価が難しいこともあります。 「のれん代」とは、病院・クリニックが持つブランド力、患者さんからの信頼、長年培ってきた技術やノウハウといった、目に見えない価値を金額で評価したものです。一般的には、過去数年間の平均的な利益に一定の年数(例えば3年~5年分など)を掛けて計算されることが多いですが、立地条件や診療科目、将来性なども考慮されます。 個人経営の場合、院長先生ご自身のスキルや評判が営業権の大きな部分を占めることも少なくありません。

専門家による評価の重要性

譲渡価格を正確に見積もることは、譲渡を成功させるための第一歩です。相場よりも著しく高い価格を設定してしまうと、なかなか譲受企業が見つからない可能性があります。逆に、不当に安い価格で譲渡してしまうと、本来得られるはずだった利益を逃すことになりかねません。 そのため、M&Aの専門家に相談し、客観的な視点から適正な譲渡価格を算定してもらうことをお勧めします。

▷関連:企業価値評価とは?流れ・費用・算定方法・M&A実務でのポイント

個人経営の病院・クリニックの譲渡先

個人医院の譲渡先としては、主に2つのケースが考えられます。一つはご子息などの親族へ承継するケース、もう一つは後継者がいない場合などに第三者へ譲渡するケースです。

子どもなど、親族への譲渡

親族(例えば、医師である子ども)に病院・クリニックを承継する場合、譲受する側は既にある程度の基盤を引き継げるというメリットがあります。ただし、承継する親族は、その場所で今後も安定した収益を上げられるかどうか、診療圏の将来性などを慎重に検討する必要があります。

譲渡する側にとっては、事前の相続対策が重要になります。具体的には、財産の生前贈与や、相続税評価額を引き下げるための対策などを検討しておくとよいでしょう。 また、もし医業を承継しない他の相続人がいる場合には、遺産分割で揉めないように、遺言書を作成しておくなどの配慮も必要です。

第三者への譲渡(M&A)

後継者がいないなどの理由で第三者に個人医院を譲渡する場合、いわゆるM&Aという形になります。この場合、個人から別の個人医院へ譲渡するケースと、個人から医療法人などの法人へ譲渡するケースがあります。 事業そのものを譲渡することに加えて、院長が所有している土地や建物をどうするかも決めなくてはなりません。譲渡するのか、あるいは賃貸借契約を結んで貸し出すのか、といった選択肢があります。

譲渡する場合の価格は、その時点での適正な市場価格(時価)と営業権(のれん代)を考慮して決定します。賃貸する場合は、近隣の賃料相場を参考にして賃料を設定することになります。

▷関連:歯科医院のM&A|メリットとデメリット・流れ・価格・手続を解説

個人経営の病院・クリニックの譲渡スキーム

院長名義の土地や建物、医療機器などを譲渡する場合、元の院長には譲渡所得に対する所得税が課税されます。一方、譲受した側は、取得した建物や医療機器について、減価償却費として経費計上することができます。

譲渡以外にも、貸付や贈与といった方法も考えられます。 院長名義の借入金については、金融機関などの債権者の同意が得られれば、譲受する側に引き継ぐことが可能です。

元の院長に対して、譲受する側から退職金を支払うことは原則としてできません。しかし、譲渡後も元の院長が引き続き診療に携わる場合には、一定の条件を満たせば給与として支払いを受けることができます。

▷関連:中小企業M&Aの相談先ランキング|銀行・税理士・仲介会社の違い

個人経営の病院・クリニックの譲渡の流れ

譲渡に伴い必要となる主な手続には、以下のようなものがあります。これらの手続は煩雑な場合もあるため、専門家と相談しながら進めることをお勧めします。

保健所関係

- 譲渡する側: 診療所廃止届の提出

- 譲受する側: 診療所開設届の提出

厚生局(地方厚生支局)関係

- 譲渡する側: 保険医療機関廃止届の提出

- 譲受する側: 保険医療機関指定申請書の提出

社会保険事務局・労働基準監督署・ハローワーク関係(従業員を雇用している場合)

- 譲渡する側: 労働保険・社会保険の適用事業所廃止届など

- 譲受する側: 労働保険・社会保険の新規適用届など

税務署関係

- 譲渡する側: 個人事業の廃業届、所得税の確定申告など

- 譲受する側: 個人事業の開業届(個人が譲受する場合)、青色申告承認申請書など

その他の手続

- 生活保護法等による指定医療機関となっている場合は、福祉事務所への手続も必要です。

- リース物件がある場合は、リース会社との契約変更手続が必要です。

- 従業員との雇用契約も、原則として新たに締結し直すことになります。

▷関連:中小企業の「M&A仲介」とは?流れ・費用・メリット・選び方を解説

個人医院の譲渡で気をつけるべきこと

個人医院を譲渡する際には、いくつかの注意点があります。これらを事前に理解しておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。

譲渡価格の算定

譲渡価格は、固定資産(土地、建物、医療機器など)の時価評価額に、営業権(のれん代。クリニックの評判や技術力、患者さんの数など、目に見えない価値)を加算して算定するのが一般的です。 個人経営の場合、クリニックの資産と院長個人の資産が明確に分けられていないことがあります。その場合、売却対象となる資産の範囲を明確にし、正確な評価を行うことが難しくなる可能性があります。

専門家の助けを借りずにご自身で価格を設定すると、相場よりも高すぎて譲受企業が見つからなかったり、逆に安すぎて損をしてしまったりする可能性があります。適正な価格で譲渡するためにも、医療機関のM&Aに詳しい専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

許認可や契約のし直し

既にお伝えした通り、個人経営の病院・クリニックに関する許認可(保健所の開設許可や保険医療機関の指定など)は、基本的に院長個人に対して与えられているものです。そのため、院長が変わる場合は、これらの許認可をそのまま引き継ぐことはできず、新しい院長が改めて申請し直す必要があります。 同様に、スタッフとの雇用契約や、医薬品卸、医療機器メーカー、リース会社などとの取引契約も、新しい院長名義で再契約するのが一般的です。

これらの手続を忘れていたり、遅れたりすると、新しい体制での診療を開始できないといった事態になりかねません。特に、譲渡のスケジュールがタイトな場合は、漏れなく手続が進んでいるか注意が必要です。

税金について

個人経営の病院・クリニックを第三者に有償で譲渡した場合、元の院長には、譲渡によって得た利益(譲渡所得)に対して所得税や住民税が課税されます。また、建物や医療機器などの資産の譲渡は、消費税の課税対象となる場合もあります。 一方、親族へ無償または著しく低い価格で譲渡(贈与)した場合には、譲り受けた側に贈与税が課税されます。また、院長がお亡くなりになり、相続によって親族が承継する場合には、相続税の対象となります。

これらの税金は、譲渡価格や評価額によっては高額になることもあります。「いざ納税しようと思ったら手元に資金がない」といった事態にならないよう、事前にどの程度の税金がかかるのかを把握し、納税資金を準備しておくことが大切です。税理士などの専門家に相談し、節税対策についても検討しておくとよいでしょう。

昔に建てられた施設だと、現在の法令に見合わないことも

見落としがちなのが、建物の問題です。かなり昔に建てられた病院・クリニックを引き継ぐ場合、建設当時は適法であっても、その後の法改正などにより、現在の建築基準法やバリアフリー法などの基準を満たしていない(既存不適格)場合があります。 例えば、廊下の幅やスロープの勾配、耐震基準などが現行の基準に合致していないケースです。このような場合、大規模な改修が必要になったり、場合によっては診療に制限が生じたりする可能性もあります。

古い建物を承継する際には、現在の法令に適合しているか、専門家(建築士など)に確認してもらうことをお勧めします。もし改修が必要な場合は、その費用も考慮して譲渡条件を交渉する必要があります。

スタッフの雇用

職員がいる場合、その処遇も重要なポイントです。個人経営の病院・クリニックの譲渡では、原則として従業員との雇用契約は一旦終了し、新しい院長と改めて雇用契約を結び直す形になります。 譲受企業側が引き続き雇用を希望する場合でも、労働条件(給与、勤務時間、休日など)が変更になる可能性もあります。

職員の不安を解消し、スムーズな引継ぎを行うためには、早い段階から丁寧な説明と誠実な対応を心がけることが大切です。必要に応じて、社会保険労務士などの専門家のアドバイスを受けるのも有効です。

患者への影響と告知

長年通院してくれている患者さんにとって、院長が変わることは大きな出来事です。不安を感じさせないよう、適切なタイミングで丁寧に説明し、理解を得ることが重要です。 譲渡が決定したら、患者さんへの告知時期や方法について、譲渡企業と譲受企業の間でよく話し合って決めましょう。新しい院長の人柄や診療方針などを伝えることで、安心して引き続き通院してもらえるように配慮することが求められます。

専門家への相談のすすめ

ここまで見てきたように、個人経営の病院・クリニックの譲渡には、法務、税務、労務など様々な専門知識が求められます。また、許認可の手続も煩雑です。オーナー経営者の皆様が、日々の診療を行いながらこれら全てに対応するのは大変な負担となります。

M&Aアドバイザーや税理士などの専門家の役割

M&Aアドバイザーは、譲受候補先の探索から条件交渉、契約締結、クロージングまでの一連のプロセスをサポートしてくれます。また、税理士は、譲渡に伴う税金の計算や節税対策、相続・贈与に関するアドバイスなどを行います。弁護士は、契約書の作成や法的なリスクのチェックなどを行います。 これらの専門家は、それぞれの専門分野で豊富な知識と経験を持っており、円滑な譲渡をサポートしてくれます。

専門家選びのポイント

専門家を選ぶ際には、単にM&Aや税務の知識があるだけでなく、医療業界の慣習や特有の事情に精通しているかどうかが重要です。個人経営の病院・クリニックの譲渡実績が豊富な専門家であれば、より的確なアドバイスが期待できます。 また、親身になって相談に乗ってくれるか、コミュニケーションが取りやすいかといった点も、安心して任せられる専門家を選ぶ上で大切なポイントです。複数の専門家と面談し、比較検討することをお勧めします。

▷関連:2025年版【M&A仲介会社一覧】上場・非上場・会計系を紹介

個人経営の病院・クリニック譲渡の事例紹介

ここでは、個人経営の病院・クリニックの譲渡事例をいくつかご紹介します。ただし、プライバシー保護のため、具体的な名称や場所は伏せてあります。

事例1:親子間での承継

A院長は、長年地域医療に貢献してきた内科クリニックを経営していましたが、高齢のため引退を考えていました。幸い、息子さんも医師であり、クリニックを継ぐ意思があったため、親子間での承継を進めることになりました。 まず、クリニックの資産評価を行い、適正な価格で息子さんに譲渡する形を取りました。土地と建物はA院長が引き続き所有し、息子さんに賃貸する契約としました。これにより、A院長は引退後も安定した収入を確保でき、息子さんも初期投資を抑えて開業することができました。 廃院手続と新規開設手続をスムーズに行い、長年通院していた患者さんにも丁寧に説明することで、大きな混乱なく承継を完了できました。

事例2:第三者(若手医師)への譲渡

B院長は、地方都市で耳鼻咽喉科クリニックを経営していましたが、後継者が見つからず悩んでいました。M&A仲介会社に相談したところ、その地域での開業を希望していた若手医師Cさんとマッチングしました。 C医師は、B院長のクリニックの立地や診療実績を高く評価しました。デューデリジェンス(譲受企業による調査)を経て、譲渡価格や条件について合意に至りました。B院長は、譲渡後数ヶ月間、C医師の診療をサポートすることで、患者さんの引継ぎも円滑に行うことができました。 土地・建物はB院長が所有していましたが、C医師に時価で売却しました。これにより、B院長はまとまった引退資金を手にすることができました。

事例3:医療法人への譲渡

D院長は、複数の診療科を持つ比較的規模の大きな個人クリニックを経営していました。経営の安定化とさらなる発展を目指し、近隣で複数の病院・クリニックを運営する医療法人Eへ譲渡することを決断しました。 医療法人Eは、D院長のクリニックをグループに加えることで、診療ネットワークの強化を図りました。譲渡価格は、純資産に加えて、将来の収益性や地域での評判などを加味した営業権(のれん代)が評価され、D院長も納得のいく金額となりました。 D院長は譲渡後、名誉院長として一定期間クリニックに残り、医療法人Eへのスムーズな経営移行を支援しました。従業員の雇用も原則として医療法人Eに引き継がれました。

▷関連:M&A仲介会社の比較|信頼できるアドバイザーを選ぶポイント

病院・クリニックのM&Aのまとめ

個人医院の譲渡を成功させるためには、まずご自身の病院・クリニックの現状(資産価値、収益力など)を正確に把握することが第一歩です。その上で、税金対策や譲渡のスケジュールなどを検討していく必要があります。

これらのプロセスを円滑に進めるためには、やはり医療分野に詳しいM&Aアドバイザーに相談しながら進めていくことが、成功への近道といえるでしょう。みつきコンサルティングは、経営コンサルティング経験者も多く在籍しており、対象医院様の詳細な事業分析を実施した上でシナジー創出を見込める候補先のご紹介が可能です。M&Aご検討の際は、ご相談ください。

完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >

著者

- 名古屋法人部長/M&A担当ディレクター

-

人材支援会社にて、海外人材の採用・紹介事業のチームを率いて新規開拓・人材開発に従事。みつきコンサルティングでは、強みを生かし人材会社・日本語学校等の案件を中心に工事業・広告・IT業など多種に渡る案件支援を行う。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上

監修:みつき税理士法人

最近書いた記事

2026年1月3日M&Aコンサルタントの年収は?仲介業界の実際の相場を解説

2026年1月3日M&Aコンサルタントの年収は?仲介業界の実際の相場を解説 2026年1月3日M&A業界へ未経験で転職!成功の条件と会計知識が活きる理由

2026年1月3日M&A業界へ未経験で転職!成功の条件と会計知識が活きる理由 2026年1月2日M&A仲介トラブルの事例と対策|報道から学ぶ安全な承継を解説

2026年1月2日M&A仲介トラブルの事例と対策|報道から学ぶ安全な承継を解説 2026年1月2日おすすめのM&A仲介会社とは?売り手が知るべき業者の実態を紹介

2026年1月2日おすすめのM&A仲介会社とは?売り手が知るべき業者の実態を紹介