建築会社が抱えている職人不足や生産性向上という長年の課題を克服しつつ、他業種比較して低賃金だった労働者の賃金上昇を実現するためにも、国及び業界あげての様々な施策が必要です。M&Aはその課題解決策のひとつとなります。本記事では、建築会社の現状や業界特性、抱える諸課題、課題解決の向けての対策など、M&Aの動向も含めて解説します。

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」。そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績にもとづく無料相談でお応えします。本格的な検討前の情報収集だけでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。

> みつきコンサルティングにM&A仲介を無料相談する|税理士法人グループ

建築会社(建築工事業)の業界情報

近年建築会社のM&A件数が増加中です。廃業に代わる手段としてM&Aによる事業承継が経営者に注目されているからです。建築会社は労働者の高齢化、若年労働者の減少等から職人不足に見舞われており、そのまま放置すればやがて廃業を選択せざるを得ない中堅・中小企業が多々存在します。一方で建築工事業は日本でも有数の雇用数を抱える巨大産業であり、廃業で雇用機会が失われたら日本経済が不安定化して活力を失うことにもなりかねません。

建築業とは

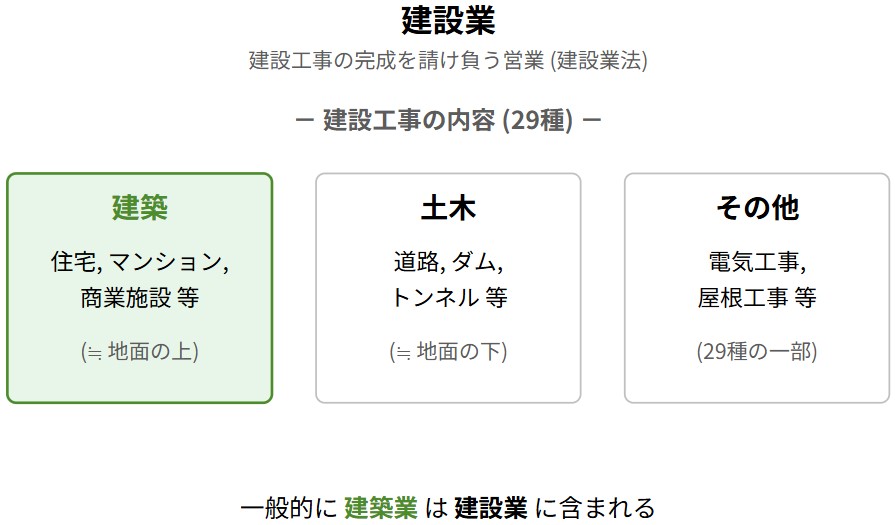

最初に「建築業界」というものを定義しておきます。建築工事などの建築業界の仕事を法律面から規定しているのが「建設業法」です。この法律において、「建設業」とは「元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう」と定義されています。その「建設工事」とは、土木建築に関する工事で、建設業法の別表で土木工事業・建築工事業・大工工事業・屋根工事業・電気工事業など、工事別に29種に分類されています。つまり建設工事とは、大別して「建築」と「土木」と「その他」に区分されているのです。

建設業と建築業の違いですが、一般に建築業は建設業に含まれます。建築業は一般住宅やマンション、商業施設等の建物を建てることを表し、建設業は建築業と土木業を含めた総称です。建設業には、建築だけでなく土木に含まれる道路やダム、トンネルまで対象が含まれてきます。本記事では、現場認識に沿って、「建築工事は地面の上で行われる工事」、「土木工事は地面の下で行われる工事」という認識で「建築業界」の説明を進めたいと思います。(土木工事業界については別記事で解説します。)

▷関連:成功する「建設業M&A」のポイント!注意点や対処法も解説

建築業界の特性

建築業に特徴的な面としは以下のようなものがあります。

許認可制

会社・個人が建築業を名乗るためには、事前に国・地方自治体等により審査を受けて許認可を取る必要があるのです。建築業は一戸建て住宅から各種社会インフラまで関わる工事は金額も大きく、国民の生命財産を守る面からも健全かつ適切な工事がなされるよう求められています。それを制度面から保証しているのが許認可制といえるでしょう。(ただし税込500万円未満の工事など、一定要件の下で建設業許可がいらない工事種類もあります。)

2種類の許可

建設業の許可には「一般建設業」「特定建設業」の2種類があります。特に、事業者が特定建設業を保有している場合、発注者から直接請負の工事について、4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上となる下請け契約が締結可能です。いいかえると、一般建設業許可を保有していれば自社でどんな工事も請け負える上に、特定建設業許可があれば、下請け業者に対して多額の発注ができるようになるので、発注者からのより大規模な工事な対応できるようになります。

公共工事が多い

国や地方自治体が工事の発注者、すなわち公共性を帯びた仕事の発注が業界全体の総請負額の4割近くを占めるという点も特徴です。公共工事の場合、工事代金の支払には税金が使われるため、業者の決定方法は公平・公正・透明でなければなりません。そのため公共工事の業者の選定には一般的に入札という方法が使われています。

建築業界の課題

建築業界が抱える課題は多いです。大雑把に課題を取り上げても以下のような項目があります。

- 労働時間が比較的長く、適切な賃金水準が確保できていない

- 仕事量に安定感なく過不足が激しい

- 3K(きつい、汚い、危険)の代表職種として見なされてる

- 若年労働者の流入が少なく女性の活躍する場も少ない

- 大手業者除き週休2日制の確保が困難

- 中小建設業中心に社会保険への加入も遅れている

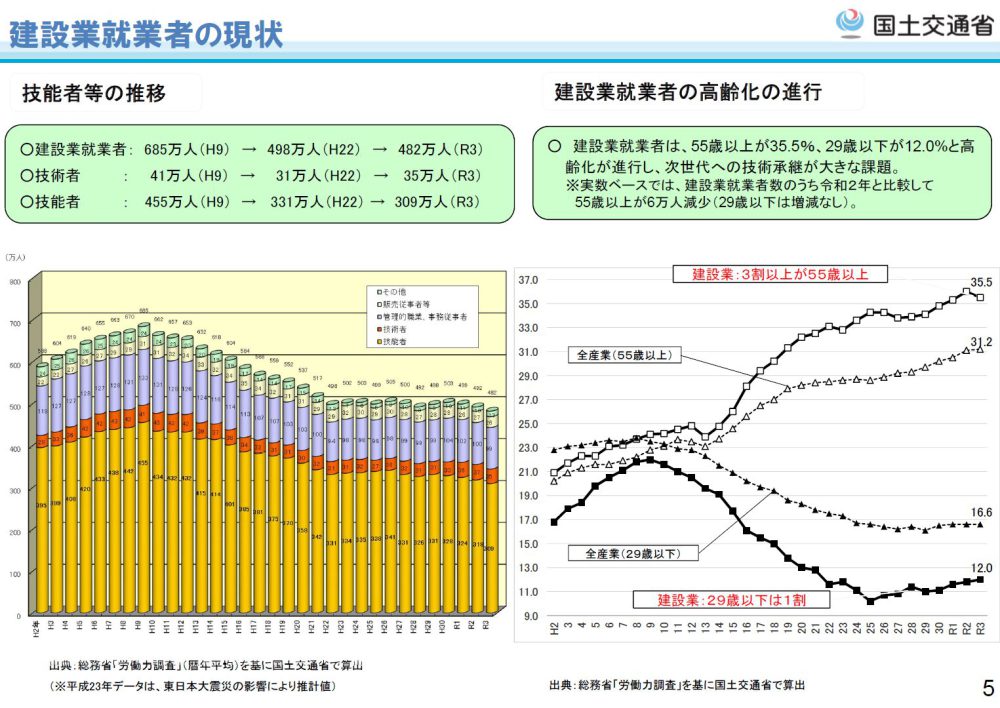

過酷な労働環境や賃金水準の低さが、中小企業中心に建築業界が抱える課題といっても過言ではないでしょう。これがまた若年就業者の業界への流入を妨げている要因ともいえます。建築業界の現状はまさに人手不足の状態といえます。以下の図はその人手不足の状況を示したものです。

以下の図では、建設業就業者の総数が年々減っている中、並行的に建設工事で重要な役割を果たしている技術者や技能者の数も減り続けているのが分かります。また別の図では業界内部で就業者の高齢化が一段と進行する一方、若年就業者が業界になかなか入ってこない実態が見て取れます。

これらの事態がこのまま進むとどうなるか、将来は明らかです。建築業界の担い手が少なくなっていけば、高齢の技術者や技能者が身につけている貴重な技術、技能が若手就業者に伝わらず、やがて業界全体が大きな業績不振に見舞われてしまうことになるでしょう。それがひいては老朽化した建物や社会インフラの整備もできなくなり、大きな事故につながる恐れさえあります。

建築会社に迫る2025年問題

2025年、建設業界に激震が走るかもしれません。いわゆる「2025年問題」が、業界の根幹を揺るがす可能性があるのです。この問題の本質は何でしょうか。それは、ベテラン技術者たちの大量退職です。総務省統計局の2022年の労働力調査によれば、建設業従事者の約4分の3が41歳以上で、65歳以上の方々も全体の17%を占めています。つまり、業界の屋台骨を支えてきた世代が、一斉に第一線から退く時期が迫っているのです。高齢者雇用安定法の改正で、2025年4月から定年延長が義務付けられますが、65歳では定年退職となります。2022年時点で65歳以上の方々約81万人に加え、62歳以上の方々も2025年には定年を迎えます。この人材流出により、多くの建設会社が存続の危機に直面する可能性があります。

さらに、2024年4月からは働き方改革関連法が建設業にも適用され、時間外労働に厳しい制限が設けられています。つまり、建設業界は2024年と2025年の連続した難関を乗り越えなければならないのです。

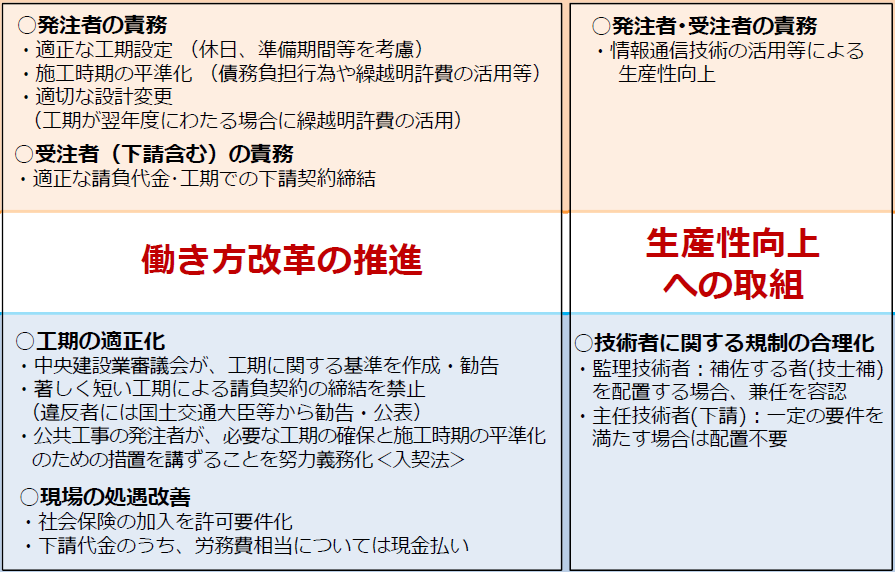

働い方改革など

ただ国も黙ってこの事態を放置しているわけではありません。これらの課題を受けて、国では働き方改革の推進、工事の適正化、現場の処遇改善、建設現場の生産性向上などに対策を講じて具体的に建築業界の課題解決に取り組んでいます。具体的な対策に関しては、以下の国土交通省のサイトが参考になります。

▷関連:中小企業M&Aの相談先ランキング|銀行・税理士・仲介会社の違い

建築会社の外部環境

建築会社を取り巻く外部環境を見ていきましょう。

市場規模

建設業界における市場規模およびその推移について、最新の国土交通省データをもとに解説します。

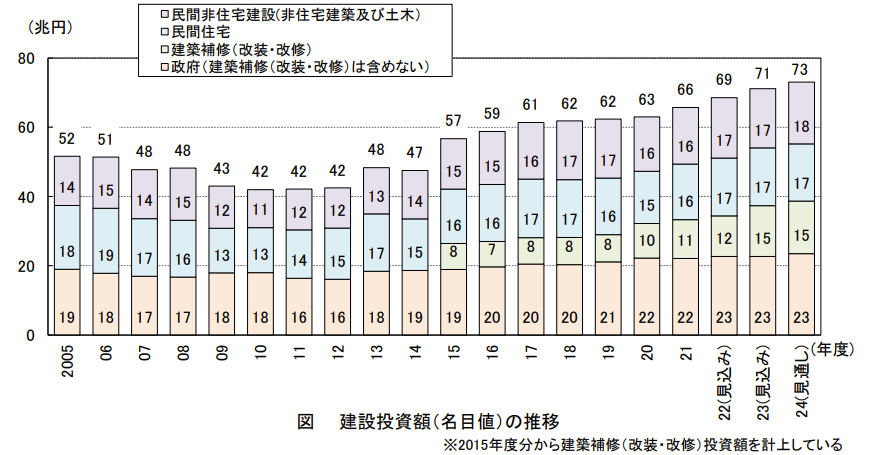

建設投資額の推移と現状

建設投資額は、バブル期の1992年度(平成4年度)に約84兆円でピークを迎えましたが、その後は長期的な減少傾向が続き、2011年度(平成23年度)には約42兆円まで落ち込みました。しかし、2011年度以降は増加基調に転じ、2024年度(令和6年度)の建設投資額は約74兆1,600億円と見込まれています。

公共部門と民間部門の構成

2024年度の建設投資の内訳は、政府(公共)投資が約28兆円、民間投資が約46兆円と推計されています。構成比率は公共部門が約38%、民間部門が約62%となっています。民間建設投資のうち、住宅投資が約17兆円、非住宅の建設投資が約21~22兆円、建築補修(リフォーム等)投資が約7~8兆円と見込まれています。

投資内容の内訳

公共工事は主に土木部門(道路、河川、インフラ整備など)が大半を占めています。一方、民間工事は建築部門(住宅、オフィスビル、商業施設など)が多くを占める構成です。2024年度の内訳(見込み)では、土木投資が約23兆2,300億円(全体の約31%)、建築投資が約50兆9,300億円(全体の約69%)となっています。

建設業界の市場規模は、バブル崩壊後に大きく減少したものの、2010年代以降は回復傾向にあり、2024年度には約74兆円台まで回復しています。 業界の構造は、公共工事が土木中心、民間工事が建築中心という傾向に大きな変化はありません。 このように、建設投資額は近年堅調に推移しており、今後も安定した市場規模が期待されます。

競合業態

上記の図で見て頂いたように、建設投資額は2012年度辺りから再び右肩上がりの状況で、近年では特に民間建設投資部門が増加基調となっています。しかし建築業界は依然として競合状態は厳しいままです。

物価面においては、日本全体の物価だけでなく建築業界でも建設資材は高騰しており、加えて受注競争も激化していることから、建設コストは大幅上昇して利益を圧迫しています。さらに建築業界には様々なタイプの工事業者が約47万先(2022年度末)いて、都市部や地方に関係なく、その多くが売上高で数千万円から数十億円までの中堅・中小建築業者です。ゼネコンやスーパーゼネコン等の大規模事業者はごく一部に過ぎません。限られたパイをめぐって業者間で日々過当な競争が繰り広げられているのが実態なのです。

▷関連:中小企業の「M&A仲介」とは?流れ・費用・メリット・選び方を解説

建築会社の中小企業M&Aの動向

そのような厳しい競合状態にある建築会社ですが、本章では業界の特性にも触れつつ、業界内のM&A動向について解説します。建築工事業の固有の事情として、経営者がM&Aに関心を持つ背景に業界全体の高齢化があります。これについては、他の業界でも同様な傾向は見られますが、建築工事業においては特にその傾向が顕著です。

またこれは建築会社で働く労働者だけの問題だけでなく、経営者層でも同様に高齢化が進んでいます。経営者の高齢化に係り会社の後継者問題に関していうと、2024年発表の帝国データバンクの後継者不在率調査によると、全国・全業種では平均が52.1%、これを建築工事を含む建設業に絞ってみると59.3%という高さです。

参照:帝国データバンク/全国企業後継者不在率動向調査(2024)

これはまさに建築会社において、後継者不在を理由に会社を売却したいと考えている経営者が多くいることとつながっており、M&Aをその解決法のひとつとして考えている背景でもあります。

建築業のM&Aメリット

建築会社でM&Aが成立したら売り手と買い手、双方にどのようなメリットがあるでしょうか。以下、簡単にご紹介します。

売り手のメリット

- 後継者問題が片付き事業承継が解決、従業員の雇用が守られ取引先との関係も継続できる

- 創業者だと保有株式の譲渡で売却益が得られる

- 買い手は自社より事業規模が大きい先が多く、売却後に相手の経営資源が利用できて運営コストも下がる(企業の信用による価格交渉への活用や建設機材設備等の共同利用など)

買い手のメリット

- M&Aで技術や資格を持った人材を確保でき、人材不足の解消とともに成長のスピードアップが図れる

- 建築業では隣接業種が豊富なため、M&Aでシナジーが生まれやすい

- 事業で使う資材や機材の面でM&Aを機会にスケールメリット(コスト低減)が得られる

▷関連:2025年版【M&A仲介会社一覧】上場・非上場・会計系を紹介

建築会社のM&A事例

建築会社のM&Aの成約事例を3件ご紹介します。

塚本工務店のアートフォースジャパンへの譲渡

買い手の(株)アートフォースジャパンは静岡県伊東市で地盤調査・地盤保証・地盤改良工事を手がける建設業者です。売り手の(株)塚本工務店は神奈川県小田原市で土木工事・建築営繕工事・リフォームを行う建設業者です。2017年にM&Aは実施され、塚本工務店はアートフォースジャパンに買収されました。

両社は同じ建築工事業でも得意分野が異なり、買い手は地面の下に強く、売り手は地面の上に強いという特徴を持っていました。買い手が売り手企業を譲り受けた狙いは、アートフォースジャパンが塚本工務店の業務を取り込むことで技術の共有やサービスの拡充が図られ、会社としてより成長が期待できるからでした。アートフォースジャパンは2020年10月、東京証券取引所TOKYO PRO Marketに株式上場を果たすことができ更なる成長を図っています。

鳥海建工のナガワへの譲渡

買い手の(株)ナガワは東京都に本社を置くユニットハウスの製造・販売・レンタル、システム・モジュール建築の設計・施工、リフォーム・土木工事等各種工事を行っている建設業者です。売り手の鳥海建工(株)は埼玉県川口市で建築工事一式請負、土木工事一式請負、設計・測量・管理業務、前各号に付帯する一切の事業を行っています。2020年9月、ナガワはM&Aを実施して鳥海建工を子会社化しました。

ナガワは今後、ユニットハウス事業に次ぐ第2の柱としてモジュール・システム建築事業の体制強化を図っており、鳥海建工の事業取込みの目的もその延長線上にあります。

宮下工務店のサーラコーポレーションへの譲渡

2019年6月、(株)サーラコーポレーションは、連結子会社であるサーラ住宅を通じ、(株)宮下工務店の株式を取得して完全子会社化(孫会社化)しました。買い手のサーラ住宅は愛知県、静岡県、三重県で注文住宅の請負・施工、分譲住宅・土地の販売を行っている建築会社です。売り手の宮下工務店は静岡県浜松市で注文住宅の請負や土地分譲を手がける建築会社です。

本件M&Aの目的は、サーラコーポレーションの子会社であるサーラ住宅が宮下工務店を傘下におき、経営資源を相互利用、シナジー発揮で静岡県下での事業強化を図ることでした。

▷関連:M&A仲介会社の比較|信頼できるアドバイザーを選ぶポイント

建築会社のM&Aのまとめ

建築工事業は社会に不可欠な業界にもかかわらず、生産性の向上が進んでいないこともあり、構造的な課題を解決するためにM&Aは今後も増加が見込まれます。建築工事業は、まさに中小企業におけるM&Aのホットゾーンといえるでしょう。

当社は、みつき税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の業歴があり、中小企業M&Aに特化した実績経験が豊富なM&Aアドバイザー・公認会計士・税理士が多く在籍しております。M&Aをご検討の際は、みつきコンサルティングにご相談ください。

完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >

著者

- 事業法人第三部長/M&A担当ディレクター

-

宅食事業を共同経営者として立ち上げ、CFOとして従事。みつきコンサルティングでは、会計・法務・労務の知見を活かし、業界を問わず、事業承継型・救済型・カーブアウト・MBO等、様々なニーズに即した多数の支援実績を誇る。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上

監修:みつき税理士法人

最近書いた記事

2026年2月8日M&Aの増加理由と背景は?今後の中小企業の会社売却の見通しも解説

2026年2月8日M&Aの増加理由と背景は?今後の中小企業の会社売却の見通しも解説 2026年2月8日M&Aのトレンドは?業界別に日本企業の今後の予測を解説

2026年2月8日M&Aのトレンドは?業界別に日本企業の今後の予測を解説 2026年2月8日M&A市場の規模・動向は?日本での件数推移・今後の展望を解説

2026年2月8日M&A市場の規模・動向は?日本での件数推移・今後の展望を解説 2026年2月7日M&Aニーズの高い人気の業種6選!業界別の動向・成約事例も紹介

2026年2月7日M&Aニーズの高い人気の業種6選!業界別の動向・成約事例も紹介