企業の生存率(存続率)とは、起業後に廃業・倒産に至らず事業を存続できている割合のことを言います。日本企業は、起業後5年で約8割の企業が生存しており、海外の企業と比べ高い水準を保っています。本記事では、企業が存続するために、倒産原因や生存率を高めるポイントについて解説します。

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」。そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績にもとづく無料相談でお応えします。本格的な検討前の情報収集だけでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。

> みつきコンサルティングにM&A仲介を無料相談する|税理士法人グループ

企業生存率(存続率)とは

企業生存率とは、起業・開業した会社が廃業や倒産せずに、経営を続けることができる割合を指します。

少し古いデータとなりますが、中小企業白書(2017年)によれば、日本企業の生存率は以下のように推移しています。

起業後1年:95.3%

2年:91.5%

3年:88.1%

4年:84.8%5年:81.7%

▷関連:事業承継とは|3つの承継先・対象・方法や成功事例・進め方も解説

また、欧米諸国と比べた5年後の企業生存率は以下の通りです。

日本:81.7%

アメリカ:48.9%

イギリス:42.3%

ドイツ:40.2%

フランス:44.5%

上記のデータから、日本企業の生存率は、欧米諸国と比較して高いことがわかります。

▷関連:廃業とM&Aの選択|価格・税金・影響・メリットとデメリットを比較

2024年、休廃業・倒産は過去最多

2025年1月発表の東京商工リサーチによる『2024年 休廃業・解散企業 動向調査』によると、2024年の休廃業・解散企業件数は6万2,695件で、過去最多となりました。倒産を含めると約7万2,700件で、こちらも過去最多となりました。

▷関連:会社を廃業?倒産・破産・解散・閉店・休業との違い。手続も解説

2024年、休廃業企業の代表者の平均年齢は72.6歳

同調査によると、2024年に休廃業した企業の代表者の平均年齢は72.6歳で、2023年の72.0から少し伸びています。休廃業した企業の代表者の年齢別に見ると、70代が最も多く41.6%で、次いで80代以上が26.2%、60代が19.6%であったようです。

▷関連:会社の休業(休眠)とは?廃業との違い・メリットとデメリット

10年目の企業生存率

上記の生存率データ(5年目で81.7%など)は、帝国データバンクのデーターベースに登録してある企業に限ったデータであり、小零細規模の企業などは統計に考慮されていません。したがって、実際の生存率よりも高めに出ている可能性があります。

ベンチャー企業の10年後の生存率は6.3%?

日経ビジネスWeb版(2017年)の記事によると、ベンチャー企業の存続率は、5年目で15.0%、10年目で6.3%、20年目で0.3%とのことです。これはベンチャー企業に限ったデータであり、また統計の根拠は不明ですが、ベンチャー企業の生存が如何に難しいかを表しています。

▷関連:有限会社を廃業するには?解散手続の流れ・費用・株式会社との違い

10年目の生存率は66.5%?

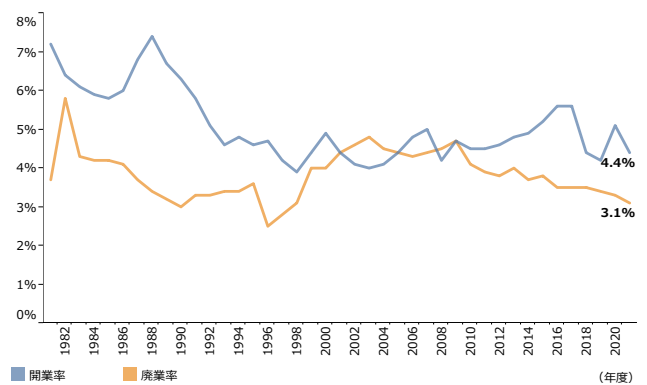

下表のグラフ(中小企業白書2023年版)からは、日本企業の廃業率は過去40年位の間、およそ4%程度で推移していることが分かります。

極めて単純な推計ですが、1年後の生存率が96%で、これが一定と仮定するなら、企業の生存率は、5年目で81.5%、10年目で66.5%、20年目で44.2%、30年目で29.4%となります。

▷関連:会社清算の手続の流れ!税務面、M&Aのメリット・デメリットを解説

企業が倒産に至る主な原因

企業の存続を脅かしている主な原因は何でしょうか。企業が存続できない原因は様々ですが、一般的な要因としては、以下の3つと考えられます。

販売不振

企業が存続危機に陥る理由の一つは、商品やサービスが売れないことが挙げられます。この販売不振の原因として、競合企業と自社の差別化ができていなかったり、顧客に自社の魅力を十分に伝えられなかったり、そもそも販売業績の低迷に気づけないといった点が挙げられます。

資金繰り悪化

会社の資金繰りが悪化することは、企業の存続に直結する大きなリスクです。具体的には、経営者の資金の使い方や誤った経営判断がリスク要因として考えられます。特に財務に詳しくない経営者が誤った判断をすることが倒産原因となる事例が散見されます。

後継者不在、人材不足

会社の経営を引き継ぐ後継者の不在も、企業存続リスクの一因です。また、後継者以外にも、少子高齢化の影響で、多くの業種で人材難であることも中小企業の廃業につながっています。

▷関連:後継者不足の解決策!業績悪化・黒字廃業多い・事業承継型M&Aとは

企業を廃業させないためのポイント

以下では、会社を潰さないためのポイントについて解説します。

無駄なコストを削減する

固定費を中心に、支払先の見直しや、経費の削減を行い、収益性を高める経営改善を行うことが重要です。具体的には、オフィスや倉庫の広さ、使われていない機材の保管費などが無駄になっていないか等も見直す必要があるでしょう。

万一のリスクに備える

長期的な存続を目指し、リスクへの対策を立てることが大切です。コンティンジェンシープラン(緊急時対応計画)の準備や、経営者が病気やケガによる離脱に備えて、万が一の際の後継者の指名や当座の事業計画策定など、リスクへの備えも考えましょう。

後継者を育成し事業承継する

後継者不足も会社の存続に影響を与えるため、親族や社内から適切な後継者を見つけ、育成することが重要です。また、第三者に承継先を求める(M&A)も視野に入れると良いでしょう。

▷関連:事業承継とM&Aの違い|比較表・準備と流れ・メリットとデメット

企業生存率(存続率)のまとめ

日本企業の生存率は5年で81.7%、10年で66.5%程度です。しかし、2024年の休廃業・解散は6万2,695件で過去最多となり、代表者の平均年齢は72.6歳でした。倒産原因は販売不振、資金繰り悪化、後継者不在が主で、コスト削減、リスク対策、後継者育成やM&Aによる第三者承継が存続の鍵です。

みつきコンサルティングは、税理士法人グループのM&A仲介会社として、中小企業M&Aに特化した豊富な実績を持つアドバイザーが多数在籍しています。後継者不在による廃業回避のためのM&Aサポートもワンストップで対応可能です。ぜひご相談ください。

完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >

著者

- 事業法人第三部長/M&A担当ディレクター

-

宅食事業を共同経営者として立ち上げ、CFOとして従事。みつきコンサルティングでは、会計・法務・労務の知見を活かし、業界を問わず、事業承継型・救済型・カーブアウト・MBO等、様々なニーズに即した多数の支援実績を誇る。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上

監修:みつき税理士法人

最近書いた記事

2026年2月8日M&Aの増加理由と背景は?今後の中小企業の会社売却の見通しも解説

2026年2月8日M&Aの増加理由と背景は?今後の中小企業の会社売却の見通しも解説 2026年2月8日M&Aのトレンドは?業界別に日本企業の今後の予測を解説

2026年2月8日M&Aのトレンドは?業界別に日本企業の今後の予測を解説 2026年2月8日M&A市場の規模・動向は?日本での件数推移・今後の展望を解説

2026年2月8日M&A市場の規模・動向は?日本での件数推移・今後の展望を解説 2026年2月7日M&Aニーズの高い人気の業種6選!業界別の動向・成約事例も紹介

2026年2月7日M&Aニーズの高い人気の業種6選!業界別の動向・成約事例も紹介