種類株式とは、配当や議決権などの権利が異なる株式です。会社は異なる種類の株式を発行することができますが、一般的に株式と呼ばれているものは普通株式を指します。本記事では、会社法で定められている9種の種類株式の内容や特徴を解説し、そのメリット・デメリットや事業承継・M&Aでの活用例なども紹介します。

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」。そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績にもとづく無料相談でお応えします。本格的な検討前の情報収集だけでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。

> みつきコンサルティングにM&A仲介を無料相談する|税理士法人グループ

種類株式とは

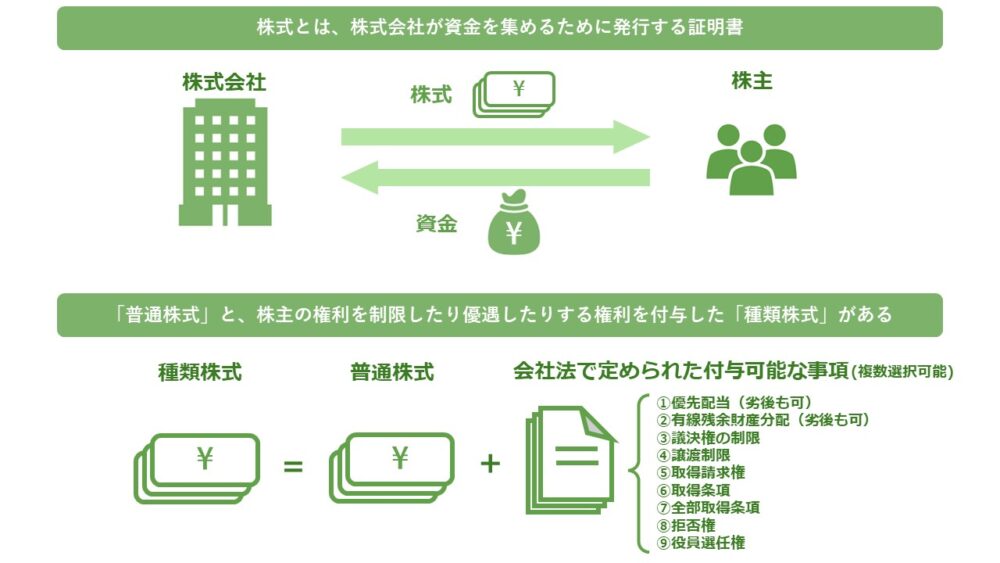

種類株式とは、権利の内容が異なる2種類以上の株式を発行する場合における各株式を指します。

本来、会社法では「株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない」(会社法109条1項)とされており、1株における権利は平等だとされています。しかし、会社法では株式会社が定款において権利内容の異なる株式を発行できると定められており、このような株式を種類株式といいます。種類株式を保有する株主(種類株主)は、通常の株式を持つ株主(普通株主)とは違う権利を享受できます。

普通株式との違い

一般的に、株式と呼ばれているものは普通株式を指し、付与される権利は原則として同一・平等です。

これに対して、種類株式は、配当・残余財産の分配・議決権・譲渡などに関して優先や制限があるなど、普通株式とは異なる権利内容が盛り込まれている点が大きな特徴となっています。

種類株式の導入手続

種類株式を発行する際は、発行株数や内容などを定款に記載し、登記を行うことが会社法で定められています。定款変更が必要な場合は、株主総会における特別決議が必要です。また、既に種類株式を発行している会社では、新規の種類株式発行が既存の種類株主に損害を与える可能性があるため、種類株主総会での決議も必要となります。

▷関連:株式譲渡による事業承継|相続・贈与・売買の方法、税金の特例も解説

種類株式の一覧|9つの内容

会社法108条1項1号から9号に定められた種類株式として、以下の9種類が認められています。それぞれの内容を解説します。

剰余金の配当

剰余金の配当について、他の株式より優先又は劣後する株式です。その他の種類株式と組み合わせて設計されることが多く、例えば議決権を行使しない代わりに配当条件を良くするケースでは、無議決権株式と配当優先株式を組み合わせて発行します。

▷関連:優先株とは?特徴・種類とM&A・事業承継での活用方法を解説

残余財産の分配

会社を廃業・清算した際に残った残余財産の分配について条件付けされた種類株式で、分配の際に他の株式より優先又は劣後する株式です。

▷関連:廃業とM&Aの選択|価格・税金・影響・メリットとデメリットを比較

議決権制限株式

株主総会の決議事項の全部又は一部について、議決権を行使することができない株式です。経営には関与しない代わりに配当条件を良くして欲しい株主のために、配当優先株式と合わせて設計されることが多いです。制限する事項については、役員選任決議では議決権の行使不可など細かい設計が可能です。

譲渡制限株式

譲渡制限株式は、すべての株式又一部の種類の株式について、譲渡について会社の承認機関による承認を要する株式です。種類株式発行後に、何らかの種類株式を譲渡制限の対象とする場合には、その種類株主総会の特別決議が必要になります。なお、その反対株主は株式買取請求権を持ちます。

取得請求権付株式

取得請求権付株式は、株主が会社に対して、保有する株式の対価に金銭や他の株式などの財産を請求できる権利が付与された種類株式です。会社が請求を受けた場合、分配可能額の範囲で株式を取得する必要があり、株主の請求は拒否できません。株主にとっては、投資リスクを軽減し、株式を取得しやすいというメリットがあり、会社にとっては資金調達が容易になるというメリットがあります。

取得条項付株式

すべての株式又一部の種類の株式について、株式公開など一定事由が生じたことを条件に会社がその株式を取得できる株式です。取得の対価が金銭であれば株主としての地位は失われ、その他の株式が対価であれば、その種類株主としての地位に転換されます。

全部取得条項付株式

株主総会の特別決議により、会社がその全ての株式を取得することができる株式です。事前に取り決めた現金、普通株域などの財産を交付することになります。

拒否権付株式

黄金株と呼ばれることもある株式で、株主総会又は取締役会で決議すべき事項のうち、ある特定の事項については、株主総会決議や取締役会決議のほかに、種類株主総会の決議を要する株式です。仮に通常の株主総会で決議された事項であっても、その種類株主総会で否決することが可能となります。

▷関連:黄金株とは?事業承継での活用方法・メリットとデメリット・発行方法

役員選任権付株式

取締役や監査役を選任することできる議決権が付与された株式です。この種類株主は、その定めにより一定数の役員を選任する権限を持ちます。ベンチャーキャピタルが企業に出資するケースや引退する創業オーナーが会社に影響力を残しておきたいケースなどに利用されます。

▷関連:事業承継の相談先を比較|中小企業のための選び方・おすすめ先を紹介

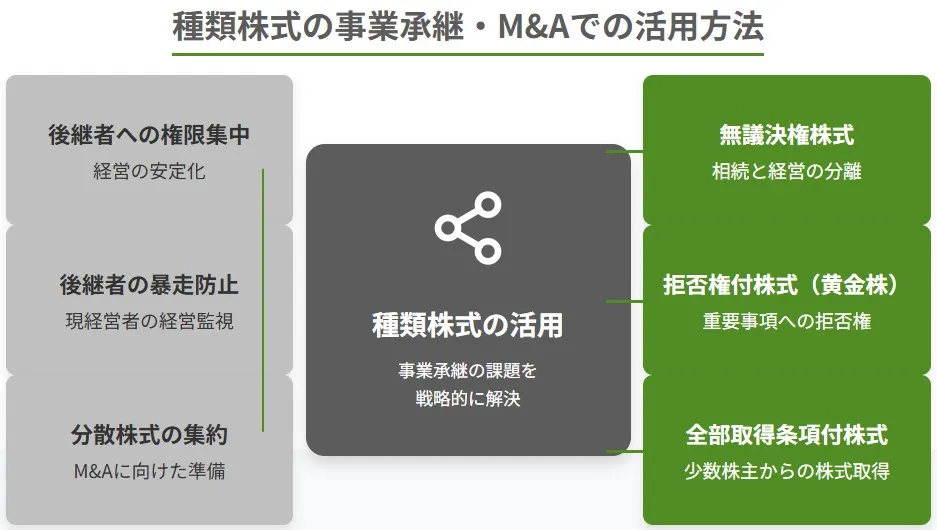

種類株式の事業承継・M&Aでの活用方法

種類株式の発行には、多様な設計方法があることから、その活用が広がっています。

以下では、種類株式の活用例を紹介します。

▷関連:事業承継とは|3つの承継先・対象・方法や成功事例・進め方も解説

事業承継対策としての利用

事業承継とは、現経営者から次の経営者へ会社の経営権、つまりは株式を後継者に引き継ぐことを言います。中小企業に特に多い事業承継問題を解決するために、種類株式の活用が有効です。

後継者に権限を集中させる

相続の関係で、後継者に株式を集中できない場合には、議決権のある普通株式や拒否権付株式を後継者に、無議決権株式を経営に関与しない相続人に引き継がせることで、議決権を後継者に集中させることが可能になります。これにより、事業承継そのものだけでなく、事業承継後の経営が円滑に進む可能性が高まります。

後継者の暴走を防ぐ

現経営者が拒否権付株式を保有することで、後継者の経営の監視役として機能し、万一の場合に意思決定にストップをかけることができます。拒否権付株式は「黄金株」とも呼ばれます。

なお、「属人的株式」を利用しても同様の効果が得られます。種類株式は「株式」ごとに内容が異なる株式でしたが、属人的株式は「株主」ごとに内容を差別化することができる株式です。例えば、後継者が保有する(普通)株式は1株につき1個の議決権を維持しつつ、現経営者が保有する属人的株式だけは1株につき100個の議決権を持たせる、というようなことが可能です。種類株式とは違って登記しないので、第三者の目に触れることなく導入できます。

既存株主を追い出す(M&A等に向けた分散株式の集約)

例えば親族内で分散した株式の買取りは、個別交渉が必要で煩雑です。株主の反対で集約やM&Aが失敗するリスクもあります。そのような場合に、全部取得条項付種類株式を活用すれば、少数株主から株式を買い取り、後継者に株式を集中させることができます(いわゆるスクイーズアウト)。あくまでも、排除したい株主が少数株主(議決権の3分の1未満しか保有していない株主)の場合に用いられる手法です。

もっとも、実務上は、同様の効果は「株式併合」を用いる方法によっても達成できますし、そちらの方が簡便なため、全部取得条項付種類株式を用いる方法は殆ど採用されません。

▷関連:事業承継とM&Aの違い|比較表・準備と流れ・メリットとデメット

事業承継時の遺留分トラブル対策

経営者が保有する株式を複数の相続人の中の1人に集中させる場合、議決権制限株式や完全無議決権株式を用いることで遺留分に関するトラブルを防ぐことができます。具体的には、相続前に議決権制限株式や完全無議決権株式を後継者以外の相続人に取得させ、後継者には普通株式を取得させることで、遺留分に関するトラブルを防ぎながら議決権を集中させることができます。

遺留分とは、法定相続人に保障される最低限の遺産取得割合を指します。相続人が十分な遺産を受け取ることができなかった場合に、相続人は最低限の遺産を請求することができます。

▷関連:遺留分の特例で事業承継対策!民法の除外合意・固定合意も解説

従業員持株会の活用

会社の従業員に株式を取得させることで、従業員のモチベーション向上や自社株価低下による事業承継対策が期待できます。

ただ、経営者にとって従業員に会社の議決権を渡すことは負担が大きく、従業員側も株式の取得は議決権の確保ではなく、配当や売却益などの利益面を重視するケースが多いです。そのため、配当優先株式と議決権制限株式を組み合わせた「配当優先無議決権株式」を従業員に取得させる方法が効果的です。配当優先無議決権株式の発行により、発行済株式数が増加し、1株当たりの株価が下がることで事業承継時の税負担を軽減できます。

▷関連:従業員持株会と事業承継・M&Aによる株式譲渡|仕組み・設立も解説

資金調達手段としての利用

ベンチャー企業では、金融機関からの資金調達だけでは限度があるため、ベンチャーキャピタルなどから出資を受け入れることが多いですが、普通株式による資金調達では経営の自由が担保されない可能性もあります。そのため、議決権制限株式や配当に関する優先株式などの種類株式が活用されます。

複数の種類株式の併用

種類株式は複数を組み合わせて発行することができます。例えば、議決権制限株式を配当のみに関心があり、経営権に関心のない株主に対して配当優先株式と組み合わせて発行することで、経営陣は決定権を強化でき、株主も利益を得やすくできます。

また、拒否権付株式についても、経営陣以外の第三者に流出すると経営に多大な影響を及ぼす恐れがあるため、通常は譲渡制限規定を同時に設定します。

▷関連:事業承継コンサルティングとは?必要資格・支援機関一覧・報酬など

種類株式のメリット・デメリット

種類株式のメリットとデメリットを種類株式の発行会社と、種類株主に分けて説明します。

種類株式の発行会社のメリット・デメリット

種類株式を発行する会社にとってのメリットとデメリットを紹介します。

発行会社のメリット

何より資金調達のしやすさが挙げられます。特にベンチャー企業などで金融機関からの調達では限界がある場合に、種類株式を活用することで投資家に合わせた株式を発行することができ、柔軟な資金調達が可能になります。

発行会社のデメリット

大きなデメリットはありませんが、いずれかの種類株主に不利益が及びうる定款変更や組織再編等を行う場合には種類株主総会の決議が必要になりますので、追加の管理コストが発生します。

種類株式の株主のメリット・デメリット

種類株式の株主にとってのメリットとデメリットは以下のようなものです。

種類株主のメリット

株主にとって投資目的が異なることもありますが、その目的に合わせた柔軟な設計が可能になります。取得請求権付株式や優先株式は投資によるリスクを可能な限り回避したい株主の目的に沿う設計と言えます。

種類株主のデメリット

投資目的に応じて種類株式を選択するので特にデメリットはありませんが、権利行使の条件などその設計内容については正確に把握しておく必要があります。

▷関連:事業承継アドバイザリーとは?役割・依頼メリット・選び方・資格

種類株式の事業承継・M&Aでの活用のまとめ

種類株式は、議決権制限株式や拒否権付株式など9種類があり、事業承継やM&Aで経営権の集中や株式分散防止に有効です。複数の種類を組み合わせて活用することで効果が高まりますが、設計が複雑なため、各機能を十分理解し慎重に検討することが重要です。専門家への相談をお勧めします。

みつきコンサルティングは、税理士法人グループのM&A仲介会社として、中小企業M&Aに特化した豊富な実績を持つアドバイザーが多数在籍しています。種類株式を活用した事業承継のサポートもワンストップで対応可能です。ぜひご相談ください。

完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >

著者

- 事業法人第二部長/M&A担当ディレクター

-

ヘルスケア分野に関わる経営支援会社を経て、みつきコンサルティングでは事業計画の策定、モニタリング支援事業に従事。運営するファンドでは、投資先の経営戦略の策定、組織改革等をハンズオンにて担当。東南アジアなど海外での業務経験から、クロスボーダー案件に関しても知見を有する。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上

監修:みつき税理士法人

最近書いた記事

2026年2月23日カーブアウトとは?事業部門を分離売却する手法・スピンオフとの違い

2026年2月23日カーブアウトとは?事業部門を分離売却する手法・スピンオフとの違い 2026年2月23日三角合併とは?親会社株を対価にするM&Aのメリットと注意点

2026年2月23日三角合併とは?親会社株を対価にするM&Aのメリットと注意点 2026年2月23日新設合併とは?吸収合併との違いや手続・メリットとデメリット

2026年2月23日新設合併とは?吸収合併との違いや手続・メリットとデメリット 2026年2月22日M&Aによる多角化戦略のメリット|シナジー効果と失敗回避法を解説

2026年2月22日M&Aによる多角化戦略のメリット|シナジー効果と失敗回避法を解説