事業承継計画は、企業の未来を左右する重要な経営課題です。後継者への円滑な承継なくして、会社の永続的な発展は期待できません。多くの経営者が抱えるこの課題に対し、本記事では事業承継計画の策定方法から必要性、各種制度活用までを網羅的に解説し、スムーズな承継をサポートします。

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」

そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績にもとづく無料相談でお応えします。本格的な検討前の情報収集だけでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。

> みつきコンサルティングにM&A仲介を無料相談する|税理士法人グループ

事業承継計画書とは

事業承継計画とは、企業の中長期的な経営計画に、事業承継の時期や後継者、具体的な課題と対策を盛り込んだ重要な文書を指します。これは単に経営者の交代を記すだけでなく、会社の存続と発展のためのロードマップとなるものです。

.webp)

出所:中小機構「事業承継支援マニュアル」

経営者は、親族、従業員、取引先、金融機関など、様々な関係者の状況を考慮しながら、この計画を策定していくことが求められます。

▷関連:事業承継とは|3つの承継先・対象・方法や成功事例・進め方も解説

事業承継の本質

事業承継は、単に経営権や資産を引き継ぐ手続ではありません。企業が長年にわたり築き上げてきた、文化や信頼関係、技術といった「見えない資産」も次世代へ受け渡す、極めて重要なプロセスです。この「見えない資産」の承継こそが、会社の真の価値を未来へ繋ぐ鍵であると私たちは考えます。現譲渡オーナーの思い入れが強い会社であればあるほど、その最後の仕事として、承継は大きな意味を持つことでしょう。

▷関連:事業「継承」と「承継」は違う?事業「譲渡」との違い・使い分け

事業承継計画書が果たす役割

事業承継計画書は、譲渡オーナーが後継者へ事業を円滑に引き継ぐための指針となる文書です。承継の目的や背景、関係者との連携、資産の移転、そして後継者育成の方針などを体系的にまとめることで、承継時の混乱を防ぎ、企業の持続的な発展を支える実務的な指針となります。この計画書があることで、未来の経営の方向性が明確になり、後継者が安心して経営に専念できる環境が整います。

▷関連:株式譲渡による事業承継|相続・贈与・売買の方法、税金の特例も解説

事業承継計画書が必要な理由

近年、多くの中小企業で譲渡オーナーの高齢化が進み、後継者が見つからないという深刻な課題に直面しています。2025年には、70歳を超える譲渡オーナーが約245万人にも達してており、そのうち約127万社が後継者不在とされています。このような状況を背景に、事業承継計画の策定は、もはや避けて通れない経営の優先事項となっているのです。

円滑な業務承継の実現

事業承継計画を作成する最大の目的の一つは、経営のバトンタッチを円滑に進めることです。計画がなければ、譲渡オーナーと後継者の間で考え方のずれが生じ、承継がスムーズに進まないリスクがあります。また、計画を明確にすることで、役員や従業員も将来への不安を感じることなく、M&A後の組織運営に安心して取り組むことができます。これは、会社の内部だけでなく、取引先や金融機関などの外部ステークホルダーに対し、会社の継続性に対する安心感を与えるためにも大事です。

日本政策金融公庫の融資利用

国も事業承継を強く支援しており、その一環として日本政策金融公庫では「事業承継・集約・活性化支援資金」という制度融資が用意されています。この融資は、事業承継にかかる様々な費用をカバーするために活用でき、計画的なM&Aや事業承継を力強く後押しします。この制度を利用するためにも、日本政策金融公庫が定める様式に従った事業承継計画書の提出が条件の一つとなっています。

事業承継税制の活用

事業承継の際には、多額の税負担が生じることが少なくありません。しかし、2018年の税制改正により導入された「事業承継税制の特例」を活用することで、この税負担を大幅に軽減できる可能性があります。この特例を利用するためには、事業承継計画書の提出が要件の一つとなっており、計画的に承継を進めることが、税務上のメリットを享受する上で非常に重要となります。M&Aを検討する際も、税制面を考慮した計画が不可欠です。

▷関連:事業承継税制とM&Aの関係|利点と欠点・要件・手続とは

事業承継計画書の作成

ここからは、一般的な事業承継計画の作成手順から作成上のポイント、作成後の注意点、ひな形までを解説していきます。

- 事業承継計画の具体的な策定手順

- 事業承継計画策定時の重要ポイント

- 事業承継計画作成後の注意点

- 事業承継計画書のひな形

事業承継計画書の具体的な策定手順

事業承継計画の策定は、複雑で多岐にわたる手続を伴います。しかし、段階的に進めることで、着実に計画を具体化できます。

出所:日本政策金融公庫「事業承継計画書記入ポイント」

事業承継計画書の作成は、段階的なプロセスを経て進めることが重要です。以下の表は、主な6つのステップに分けた事業承継計画書の作成の流れをまとめたものです。

| Step | 内容・詳細 | |

|---|---|---|

| 1 | 会社の現状を詳細に把握する | まず、会社の経営資源を正確に把握することから始めます。資産や負債はもちろんのこと、従業員、設備、知的財産、ブランド価値といった無形資産までをリストアップし、現状を適切に評価します。これは、自社の強みと弱みを明確にし、今後の成長戦略を考える上での基礎情報となります。譲渡オーナーが保有する会社の株式、個人名義の不動産や負債、個人保証の有無なども、漏れなく確認しておく必要があります。 |

| 2 | 後継者と承継方法の慎重な検討 | 現状把握ができた後は、事業承継の方向性と後継者を検討します。承継方法には、親族内承継、従業員・役員承継、そしてM&Aによる第三者承継の3種類が主な選択肢として挙げられます。それぞれにメリットとデメリットがあるため、自社の状況や将来のビジョンに最も適した方法を慎重に選ぶことが重要です。後継者候補の能力や適性、そして何よりも意欲をしっかりと見極める必要があります。 |

| 3 | 関係者との密な意見交換 | 事業承継の方向性がある程度定まったら、後継者候補や、もしM&Aを検討している場合は譲受候補企業など、主要な関係者と意見交換を行います。この段階で、後継者候補の意向や、譲受企業の持つビジョンを確認することは非常に大切です。さらに、従業員や役員、主要な取引先など、後継者以外の関係者へのヒアリングも実施し、彼らの意見や懸念を丁寧に汲み取ることで、承継後の円滑な関係維持に繋がります。 |

| 4 | 後継者または譲受企業の確定 | 関係者との意見交換やヒアリングの結果を踏まえ、最終的に後継者または譲受企業を確定します。この段階までに十分なコミュニケーションを取ることで、承継後のトラブルや混乱を未然に防ぎ、円滑な事業承継の基盤を築くことができます。後継者や譲受企業が明確になることで、次のステップである事業承継計画書の具体的な作成へとスムーズに移行できます。M&Aにおいては、ここに至るまでの交渉が非常に重要となるでしょう。 |

| 5 | 事業承継計画書の具体的な作成 | 後継者や譲受企業が確定したら、事業承継計画書の作成に着手します。この計画書には、経営理念やビジョン、企業概要、現譲渡オーナーおよび後継者の個人情報、経営課題、そして具体的な承継の方針や承継スケジュールなど、承継に関わるあらゆる項目を網羅的に記載します。特に、財務状況や事業戦略、株式の移転計画など、専門的な内容も含まれるため、税理士や弁護士などの専門家の助言を受けながら、法的要件を満たしつつ完成度を高めることが大切です。 |

| 6 | 事業承継計画表の作成 | 事業承継計画書が完成したら、次はその実行を具体化するための「事業承継計画表」を作成します。これは、計画書をベースに、いつ、何をすべきかを時系列で示した工程表のようなものです。各フェーズにおける具体的なタスク、実施期限、担当者を明確に設定することで、計画的かつ効率的な実行管理が可能となります。M&Aのプロセスでは、この計画表が進行管理の要となります。定期的な進捗確認と、必要に応じた柔軟な修正も忘れてはなりません。 |

▷関連:事業承継の相談先を比較|中小企業のための選び方・おすすめ先を紹介

事業承継計画策定時の重要ポイント

事業承継計画の策定は、会社の未来を左右する重大な経営判断です。だからこそ、いくつかの重要なポイントを意識しながら進める必要があります。特に、M&Aを視野に入れる場合、これらのポイントは成功を大きく左右することでしょう。

早期からの計画開始と十分な準備期間の確保

事業承継は、一朝一夕で完了する手続ではありません。譲渡オーナーが概ね60歳に達した頃には、事業承継の準備に取りかかることが望ましいとされています。後継者の育成には一般的に5年から10年程度の期間が必要とされており、十分な準備期間を確保することが、円滑な承継成功の鍵となります。もし準備が遅れてしまうと、抱えていた課題がさらに深刻化し、M&Aを含む承継自体が困難になる可能性も懸念されます。

経営状況の「見える化」と課題解決

事業を後継者へ円滑に承継するためには、まず会社の経営状況や経営課題、経営資源を「見える化」し、現状を正確に把握することが不可欠です。自社の強みと弱みを明確にし、それをどのように伸ばし、改善していくかの方向性を見出すことが重要です。また、業績不振や資金繰りの問題など、抱えている経営課題があれば、承継前に解決を目指す必要があります。M&Aを検討する前に、会社の「磨き上げ」を行うことで、譲受企業への魅力も高まることでしょう。

組織的なスケジュール管理と柔軟な対応

事業承継計画は、全体の大まかな流れだけでなく、組織的に実行することまで含めてスケジュールを立てておくことが大切です。計画は長期にわたるため、その途中で市場環境や経済状況の変化が生じることも当然あります。計画通りであることに固執しすぎず、定期的に見直しを行い、必要に応じて柔軟に修正できる体制を整えておくことが、計画を成功に導く秘訣です。M&Aの交渉においても、柔軟な対応は非常に重要です。

適切な承継方法の選択とM&Aの活用

事業承継の方法は、親族内承継、従業員・役員承継、第三者承継(M&A)の主に3種類に分類されます。それぞれに独自のメリットとデメリットがあり、自社の状況、後継者の有無、将来の目標などを総合的に勘案し、最も適した方法を選択することが重要です。特にM&Aは、後継者不在の課題を解決するだけでなく、新たな成長機会を獲得するための有力な選択肢となり得ます。

第三者承継(M&A)における専門機関との連携

事業承継において第三者承継、つまりM&Aを選択した場合、そのプロセスは複雑であり、専門的な知識と経験が不可欠です。自社の希望に沿う譲受企業を自力で見つけ出し、交渉を進めることは現実的に非常に難しいでしょう。だからこそ、M&Aに強い専門機関との連携が成功の鍵を握ります。

M&A仲介会社に依頼できる業務

M&A仲介会社は、譲受候補企業探しから最終契約に至るまで、M&Aに関する一連の業務を支援します。企業の価値算定やサマリー資料の作成など、金融の専門知識がなければ難しい書類作成も代行してくれるため、譲渡オーナーは本業に集中できます。さらに、譲受候補企業への提案や条件交渉もM&A仲介会社が行い、譲渡オーナーの希望する譲渡額に近づけるよう、専門的な知見をもって尽力してくれます。

M&A仲介会社に依頼するメリット

M&A仲介会社に依頼する最大のメリットは、自社の意向に沿った譲受候補企業を見つけられる可能性が大幅に高まる点にあります。M&A仲介会社は多くの譲受候補企業の情報を保有しており、自力では出会うことのできない優良な相手を紹介してくれる可能性が高いです。また、金融の専門知識を要する複雑な条件交渉も、プロが間に入ることで円滑に進み、譲渡オーナーが不利になるリスクを軽減できます。税務や法務の専門家と連携している仲介会社であれば、ワンストップでサポートを受けられる点も大きな魅力でしょう。

出所:日本政策金融公庫「事業承継計画書記入ポイント」

▷関連:事業承継コンサルティングとは?必要資格・支援機関一覧・報酬など

事業承継計画作成後の注意点

事業承継計画書を策定した後は、その内容を適切に管理し、運用していくことが不可欠です。計画書は作成して終わりではなく、継続的な見直しと、関係者との密な連携が求められます。

情報の開示範囲の限定

事業承継計画書には、企業の経営戦略や将来の方針など、非常に機密性の高い情報が含まれています。そのため、基本的に後継者と経営陣のみに開示すべき文書であることを認識しておく必要があります。外部の専門家に相談する際には、必要に応じてNDA(秘密保持契約)を締結し、情報の漏洩リスクを最小限に抑える配慮が大切です。この情報管理は、M&Aの初期段階においても極めて重要です。

M&Aが絡む場合の慎重な情報管理

M&Aを検討している場合、その実施に関する情報は特に慎重に取り扱う必要があります。M&Aの実施が確定する前に情報が漏洩すると、従業員の不安や混乱を招き、業務に支障をきたす可能性が懸念されます。また、取引先や顧客からの問い合わせが増えるなど、予期せぬトラブルに発展することも考えられます。M&Aの専門家と密に連携し、適切なタイミングで情報を開示する戦略を立てることが成功への重要な要素となります。

専門家との連携と継続的な見直し

事業承継計画書には、税務、法務、会計など、多岐にわたる専門的な内容が含まれることが多いです。そのため、税理士、公認会計士、弁護士、M&Aアドバイザーなどの専門家との連携は不可欠です。専門家の助言を得ながら、計画書を定期的に見直し、市場環境の変化や後継者の成長段階に合わせて柔軟に修正していくことで、常に実効性の高い計画を維持できます。M&Aの状況も刻々と変化するため、継続的な見直しが成功に繋がります。

出所:日本政策金融公庫「事業承継計画書記入ポイント」

▷関連:事業承継アドバイザリーとは?役割・依頼メリット・選び方・資格

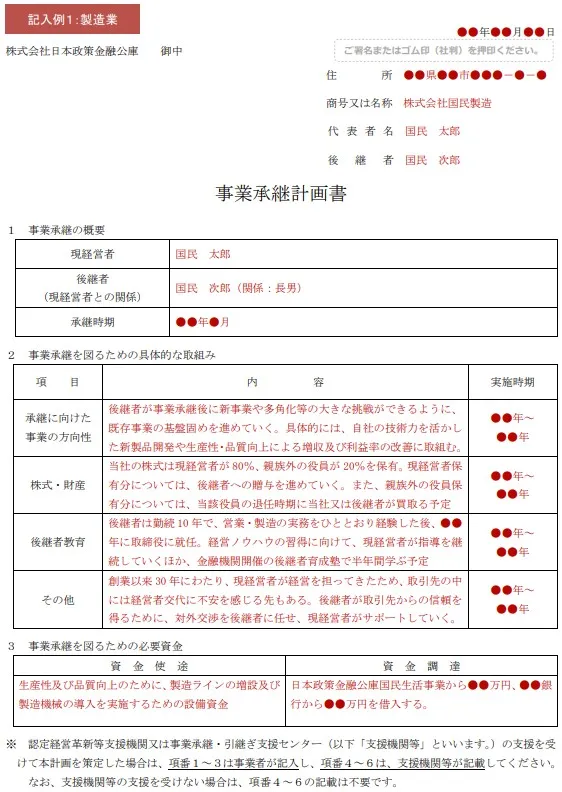

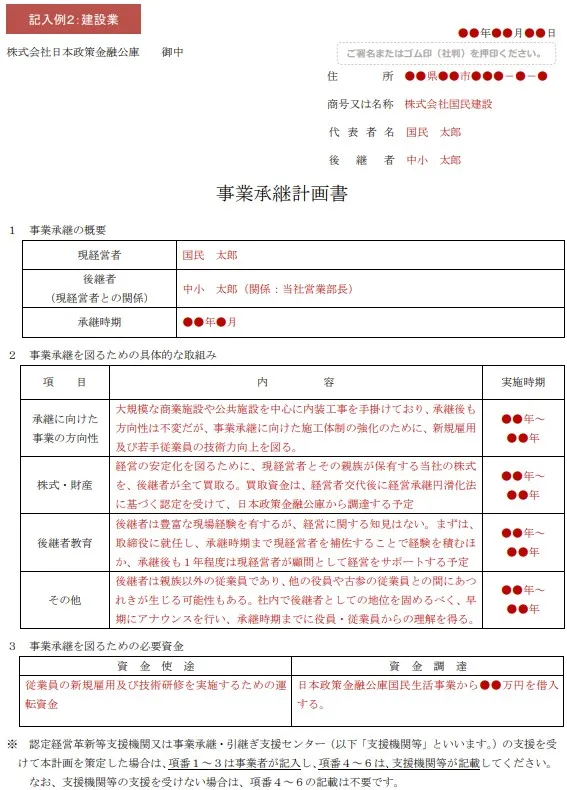

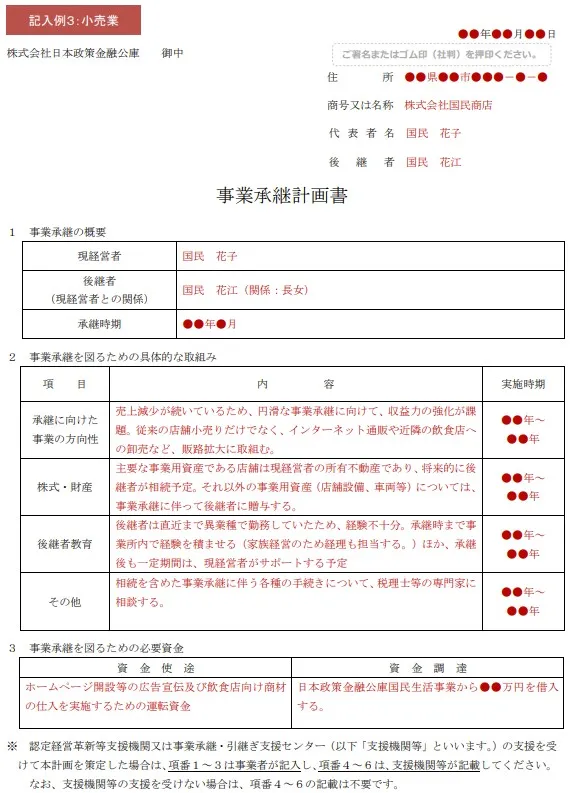

事業承継計画書のひな形

事業承継計画書の書式について、法律で定められた統一フォーマットはありません。各社の状況に合わせて、任意の形式で作成します。事業承継支援センターや金融機関などが提供するひな形を参考にすると、網羅的でわかりやすい計画が作れます。ひな形の中で、自社にとって重要でない項目は削除し、必要だと思われる情報は追加するなど、メリハリをつけて作成するのがコツです。

テンプレートが記入例が掲載されている以下のサイトを参考を参考にしても良いでしょう。

- 中小企業庁「事業承継ガイドライン」

- 日本政策金融公庫「事業承継計画書記入ポイント」ほか

- 中小機構「事業承継支援マニュアル」ほか

事業承継5か年計画の記載例

.webp)

出所:中小企業庁「事業承継ガイドライン」

事業承継10か年計画の記載例

.webp)

出所:中小企業庁「事業承継ガイドライン」

事業承継計画書のまとめ

事業承継計画書は、承継の時期や後継者、課題と対策を盛り込んだロードマップです。譲渡オーナーが60歳に達した頃から準備を始め、後継者育成には5年から10年かかります。現状把握、後継者検討、関係者との意見交換を経て計画書を作成し、事業承継税制の活用や融資利用にも必要です。

みつきコンサルティングは、税理士法人グループのM&A仲介会社として、中小企業M&Aに特化した豊富な実績を持つアドバイザーや公認会計士、税理士が多数在籍しています。事業承継計画の策定支援もワンストップで対応可能です。ぜひご相談ください。

完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >

著者

- 事業法人第一部長/M&A担当ディレクター

-

みずほ銀行にて大手企業から中小企業まで様々なファイナンスを支援。みつきコンサルティングでは、各種メーカーやアパレル企業等の事業計画立案・実行支援に従事。現在は、IT・テクノロジー・人材業界を中心に経営課題を解決。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上

監修:みつき税理士法人

最近書いた記事

2026年1月12日M&Aの手順と流れ|検討・相談~成約までを売り手・買い手別に解説

2026年1月12日M&Aの手順と流れ|検討・相談~成約までを売り手・買い手別に解説 2025年12月6日経営承継円滑化法とは?事業承継税制の認定要件等をわかりやすく解説

2025年12月6日経営承継円滑化法とは?事業承継税制の認定要件等をわかりやすく解説 2025年11月29日従業員持株会と事業承継・M&Aによる株式譲渡|仕組み・設立も解説

2025年11月29日従業員持株会と事業承継・M&Aによる株式譲渡|仕組み・設立も解説 2025年11月29日EBOとは従業員による事業承継!MBOやLBOとの違い・手順を解説

2025年11月29日EBOとは従業員による事業承継!MBOやLBOとの違い・手順を解説