会社の未来を考えたとき、バイアウトは有力な選択肢です。この手法は、後継者問題の解決や事業成長の加速、経営の自由度確保に貢献します。本記事では、バイアウトの基本的な意味やM&A、イグジットとの違い、さらにはMBO、LBOなど主要な種類とそのメリット・デメリット、成功への道筋を解説します。

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」

そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績にもとづく無料相談でお応えします。本格的な検討前の情報収集だけでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。

> みつきコンサルティングにM&A仲介を無料相談する|税理士法人グループ

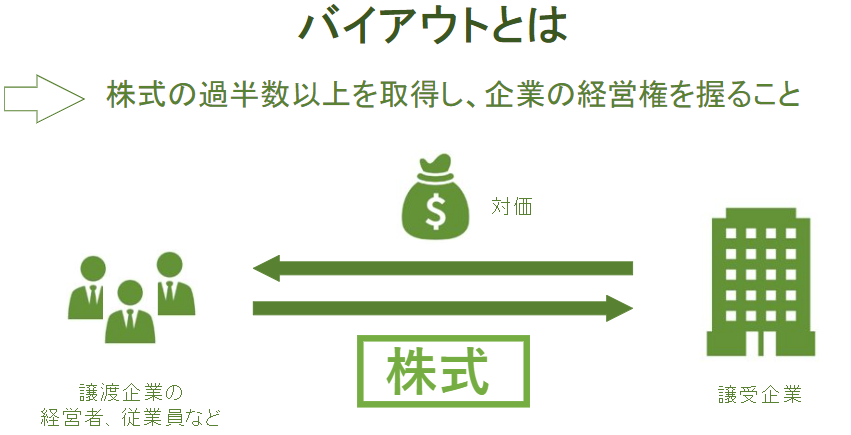

バイアウトとは

オーナー経営者にとって、これまで大切に育ててきた事業を未来へどう繋ぐかは、大変重要なテーマです。その中で「バイアウト」という言葉を耳にする機会も増えてきました。ここでは、バイアウトが何を指すのか、そしてM&Aの世界でどのように位置づけられるのかを詳しく解説します。

バイアウト(BuyOut)は、ある企業の株式を譲受し、その会社の経営権を取得する行為を指します。簡単に言えば、「買い取ること」です。特に、自社(対象会社)の経営陣や従業員、または外部の投資ファンドが主な譲受主体となる場合が多いです。

業績の良し悪しに関わらず、幅広い企業や事業がバイアウトの対象になります。経営権を安定させるために株式を特定の主体に集中させることで、迅速な意思決定が可能となり、事業再建や成長を加速させることが期待されます。

▷関連:M&A手法の種類は?広義と狭義・スキームの選択・事例も紹介

イグジットとの違い

バイアウトと混同されやすい言葉に「イグジット」(EXIT)があります。しかし、これら二つの言葉は意味が「逆」で、明確な「違い」が存在します。バイアウトが株式を「取得」し、経営権を握る「入口」の行為であるのに対し、イグジットは既存株主が株式を「売却」し、投資した資金を回収する「出口」の行為を意味します。オーナー経営者が会社を譲渡する行為はイグジットにあたり、その相手方が行う行為がバイアウトということです。

M&Aとの違い

バイアウトとM&Aは密接に関わる言葉ですが、その使われ方には広義と狭義の「違い」があります。広義においては、バイアウトは企業買収と同義であり、M&Aの一部と言えます。しかし、狭義のバイアウトは、経営陣や従業員、投資ファンドによる譲受に限定されます。一方、M&Aはこれら特定の譲受企業だけでなく、一般の事業会社が買い手となるケースも含むため、M&Aは狭義のバイアウトよりも幅広い概念であると言えるでしょう。

▷関連:M&Aとは|目的やメリット・デメリット、手法、流れを簡単に解説

バイアウトの種類とそれぞれの特徴

バイアウトは、誰が主体となって経営権を譲受するのかによって、いくつかの種類に分類されます。それぞれの種類には、メリットとデメリットがあり、対象となる「企業」や「事業」の状況に応じて最適な手法が異なります。ここでは、代表的なバイアウトの手法とその特徴を詳しく見ていきましょう。

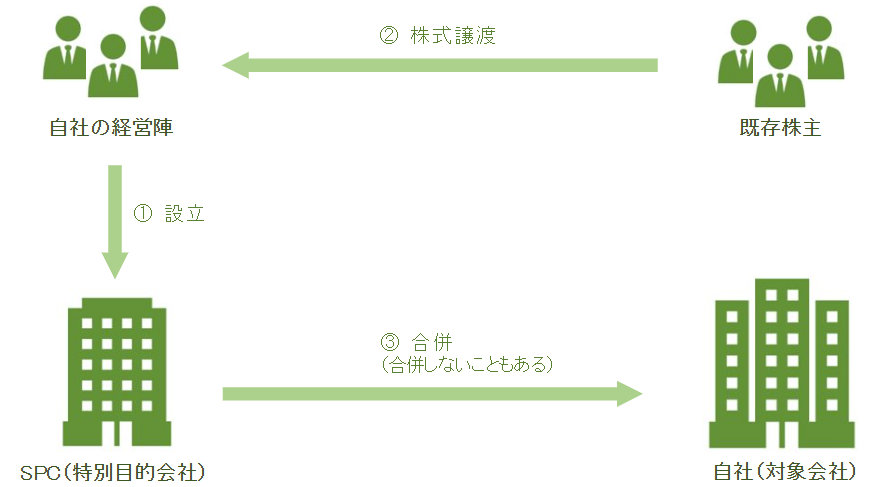

MBO:経営陣による事業承継

MBO(マネジメント・バイアウト)は、現経営陣が株主から自社の株式を譲受する手法です。これは、オーナー経営者から信頼する役員たちへ、事業を承継する際に特に有効な手段となります。また、親会社が子会社や一部門を切り離し、独立させる際にも活用されることがあります。MBOでは、多くの場合、特別目的会社(SPC)を設立し、金融機関などから資金調達を行うのが一般的です。

MBOのメリット:経営の自由と継続性

MBOの最大の魅力は、経営陣が「経営の自由」を手にできる点にあります。株式が非公開となることで、外部株主の短期的な意見に左右されず、長期的な視点での経営判断が可能になります。例えば、将来を見据えた大規模な投資や研究開発など、会社の未来を創るための大胆な一手も打ちやすくなるでしょう。さらに、経営陣が変わらないため、経営方針の「継続性」が保たれ、従業員や取引先も安心して事業に臨めます。これはM&A後の混乱を最小限に抑え、スムーズな事業運営を約束する重要な要素です。

MBOのデメリット:資金調達と利益相反のリスク

MBOには、いくつかの課題も存在します。まず、「資金調達」が大きな壁となることが多いでしょう。経営陣が個人で巨額の株式譲受資金を用意することは現実的に困難であり、金融機関からの借り入れに頼ることになります。その返済負担が、MBO後の会社経営に重くのしかかる可能性は否めません。また、経営陣は安く譲受したいと考え、譲渡オーナーは高く売却したいと考えるため、「利益相反」のリスクが生じます。公正な譲渡価格を模索するためには、客観的な第三者の意見を取り入れることが不可欠です。

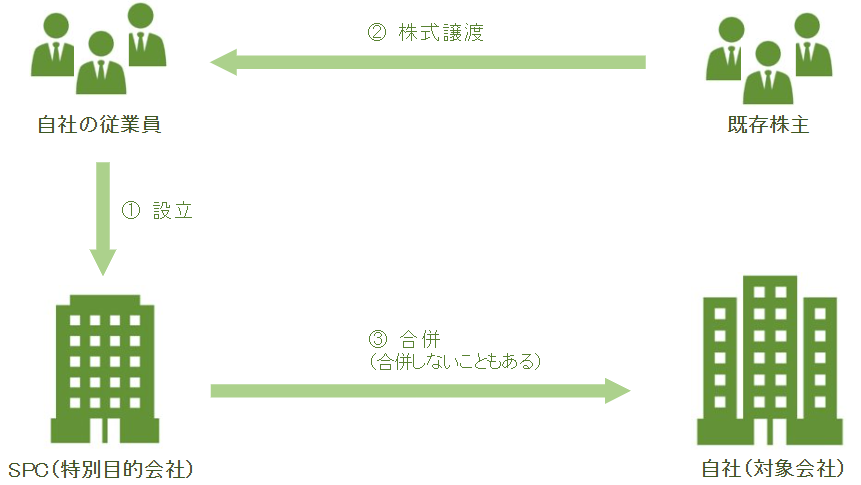

EBO:従業員へのバトンタッチ

EBO(エンプロイ・バイアウト)は、役員だけでなく、広く従業員が主体となって自社の株式を譲受する手法です。親族や社内に適切な後継者が見当たらない中小企業において、長年会社を支えてきた従業員に未来を託したいというオーナー経営者の願いを形にする選択肢となり得ます。従業員がオーナーとなることで、彼らの当事者意識が格段に高まり、新たな成長エンジンになる可能性を秘めていると言えるでしょう。

EBOのメリット:円滑な世代交代と社内の求心力

EBOの大きなメリットは、従業員のモチベーション向上です。自らがオーナーとなることで、仕事への熱意は計り知れません。業績向上へのインセンティブが強く働き、会社全体に一体感が生まれます。これにより、優秀な人材の流出を防ぎ、組織の活力を高める効果も期待できるでしょう。また、内部の人間が事業を承継するため、会社の文化や理念がスムーズに引き継がれ、外部の第三者への「売却」で起こりがちな企業文化の衝突や従業員の離反といったリスクを最小限に抑えられます。

EBOのデメリット:資金面の高いハードルと内向きな経営

しかし、EBOの実現には非常に高いハードルが伴います。MBO以上に深刻な「資金調達」の問題です。一般の従業員が株式譲受のための資金を個人で用意することは、ほぼ不可能に近いでしょう。金融機関も、経営経験のない従業員への融資には慎重にならざるを得ません。この資金調達の壁を越えられず、断念に至るケースも少なくありません。また、従業員による経営は内向きになりがちで、既存の事業ややり方に固執する「現状維持バイアス」に陥り、外部の視点を取り入れにくいというリスクも念頭に置くべきです。

LBO:少ない自己資金で大きな譲受を実現

LBO(レバレッジド・バイアウト)は、譲受企業が、譲り受ける「対象会社」の資産や将来生み出すキャッシュフローを担保にして、金融機関から資金を調達する手法です。まさに「てこ」の原理のように、少ない自己資金で大きな会社を譲受できることが特徴です。LBOの主体は、主に投資ファンドなどの社外の第三者であり、彼らは譲受した企業の価値を向上させ、「売却」することで利益を得ることを目的とします。この手法は、再生案件やプライベート・エクイティ(PE)「投資」などでよく利用されます。

LBOのメリット:「てこの原理」と節税効果

LBOの最大の魅力は、譲受企業にとって、少ない自己資金で大型のM&Aが実現できる点にあります。これにより、通常では手の届かないような優良企業を譲受するチャンスが生まれます。譲渡オーナーの側から見ても、譲受企業の候補が増えることになり、より良い条件での会社譲渡が期待できるというメリットがあります。さらに、資金調達に伴う借入金の支払利息は税務上損金として計上できるため、法人税の負担を軽減できるという「節税効果」も、LBOが積極的に活用される理由の一つです。

LBOのデメリット:高金利と失敗時の大きなリスク

LBOは、まさにハイリスク・ハイリターンな手法です。金融機関は大きなリスクを負って融資するため、その金利は通常の融資よりも高く設定されるのが一般的です。この高い金利負担が、譲受後の会社の経営を圧迫し、資金繰りを悪化させる可能性があります。そして何よりも、LBOは譲受後の事業計画がうまくいくことが大前提です。もし計画通りに収益を上げられず、借入金の返済が滞るような事態になれば、最悪の場合、会社は倒産に追い込まれてしまう可能性があります。譲渡オーナーとしては、自らが育てた会社がそのような運命を辿る可能性もゼロではないという、厳しい現実も直視する必要があるでしょう。

▷関連:LBOとは?仕組とM&Aスキームの流れ・メリットとデメリット

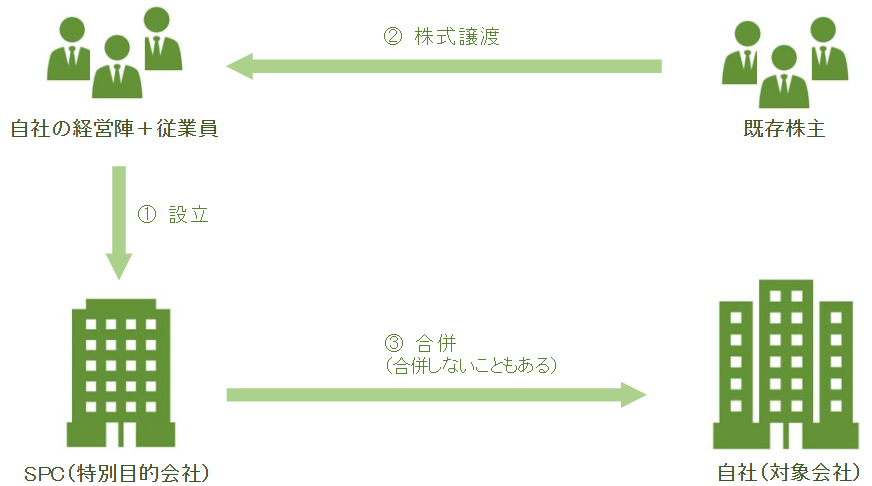

MEBO:経営陣と従業員の共同承継

MEBO(マネジメント・エンプロイ・バイアウト)は、経営陣と従業員が共同で自社の株式を譲受する手法であり、MBOとEBOを組み合わせたハイブリッド型と言えます。経営のプロである経営陣と、現場を熟知した従業員が一体となって会社の未来を担うという理想的な形です。その実現は容易ではありませんが、成功すれば、会社にこれ以上ないほどの強い結束力をもたらす可能性を秘めています。

MEBOのメリット:一体感の醸成と負担の分散

MEBOの大きな長所は、経営陣と従業員が「運命共同体」となることで生まれる強固な一体感です。全員が株主として経営に「投資」し参加することで、当事者意識が芽生え、組織全体のモチベーションが飛躍的に向上します。会社の業績が上がれば、それが自分たちの利益に直結するわけですから、当然のメリットと言えるでしょう。また、「資金調達」の面でも、MBOやEBOを単独で行うよりも、一人当たりの出資負担を軽減できるというメリットがあります。多くの参加者から少しずつ資金を集めることで、巨大な譲受資金という壁を乗り越えやすくなります。

MEBOのデメリット:実現の難しさと成長の限界

しかし、MEBOは現実的に実行のハードルが非常に高い手法です。まず、経営陣と従業員の間で、経営方針や株式の保有割合などについて合意形成を図るのが極めて困難です。そもそも、株式の譲受に応じる従業員が想定より少なければ、計画そのものが頓挫してしまう可能性があります。さらに、EBOと同様に、内部の人間だけで事業を承継するため、同質的な組織になりがちです。外部からの新しい血や斬新なアイデアが入りにくく、結果として企業の成長が頭打ちになってしまう懸念も否定できません。

▷関連:SPCとは?持株会社との違い・メリットとデメリット・活用方法

売主のためのバイアウト成功のポイント

ここでは譲渡オーナーの立場で、成功裏にバイアウトされるためのポイントを解説します。

自社の価値を知る

バイアウト交渉の出発点は、自社の企業価値を客観的かつ正確に把握することです。譲渡価格は、この企業価値評価(バリュエーション)を基に決定されるため、評価額が適正でなければ、安く買い叩かれてしまったり、逆に高すぎて交渉が破談になったりする恐れがあります。

長年経営してきたご自身の会社を客観的に評価することは至難の業であり、個人的な思い入れが入り込んでしまうものです。だからこそ、M&Aの専門家による第三者の視点からの企業価値評価が不可欠です。専門家は、収益性、資産、将来性など、さまざまな角度から会社を分析し、公正な価値を算出してくれます。この客観的な評価額が、交渉の場で強力な拠り所となるのです。

バイアウトされ易い事業とは

譲受企業やファンドが買収を検討する上で、バイアウトしやすい事業とは、どのような事業なのでしょうか。それは、一般的には以下のような事業です。

- 利益が安定して継続的に出ている企業や、将来的な成長性が高いと見込まれる事業は、譲受企業にとって魅力的に映ります。特に、安定した収益基盤を持つ「事業」は、金融機関からのLBOローンなどの「資金調達」においても有利に働くことがあります。

- 競合が少なく独自の技術や市場シェアを持つ企業は、その競争優位性から高い評価を受ける傾向があります。譲受企業がその事業の潜在的な価値を最大限に引き出せると判断すれば、高い金額での売却も期待できます。

▷関連:企業買収とは?目的・利点と欠点・種類と手法・流れ・M&Aの注意点

その他の売主が留意すべき点

上記以外に、譲渡オーナーが特に注意すべきポイントになります。

株式の行方と議決権の力学

バイアウトでは、保有する株式のすべてを譲渡する(相手方の子会社になる)のが一般的ですが、交渉によっては、譲渡後もオーナーが一部の株式を保有し続けるという選択肢もあります。それにより、譲渡後も一定の影響力を保持し、経営に関与し続けることが可能になる場合もあります。

ただし、株式の保有割合、すなわち議決権の比率は、会社の支配権に直結する非常にデリケートな問題です。譲受企業としては、経営の自由度を確保するために100%の株式取得を望むのが通常です。株式の一部を手元に残したいと考えるのであれば、その理由とメリットを譲受企業に丁寧に説明し、粘り強く交渉することが求められます。

▷関連:子会社化とは|株式や社長はどうなる?M&Aのメリットとデメリット

事前準備と情報管理:NDAの重要性

バイアウトを円滑に進めるためには、譲受企業候補との交渉に入る前の「事前準備」が非常に重要です。この段階で、自社の「事業」の強みや弱みを整理し、譲受企業に対して自社の魅力を効果的にアピールすることが求められます。

その際、企業や事業の機密情報を開示する際には、情報漏洩のリスクを避けるための厳格な情報管理が不可欠です。この情報管理の一環として、多くの場合、秘密保持契約(NDA)が締結されます。NDAは、開示される企業情報を保護し、不正な利用や開示を防ぐための契約条項を定めたもので、安心して交渉を進めるための前提となります。

譲渡後の従業員・役員の処遇

会社を譲渡するにあたり、オーナー経営者が最も心を痛めるのが、長年苦楽を共にしてきた従業員や役員の処遇ではないでしょうか。バイアウト後、彼らの雇用や労働条件がどうなるのか、これは絶対に曖昧にしてはならない最重要事項です。特に役員は、従業員とは異なり雇用契約で守られていないため、譲受企業の意向一つでその職を解かれてしまう可能性もあります。従業員の雇用維持や役員の処遇については、譲受企業と書面で明確に合意を取り付けておく必要があります。これは、オーナーとしての最後の責任と言えるでしょう。

▷関連:M&A後の雇用リストラはない!従業員への影響・伝えるタイミング

最終契約の条項の確認

バイアウトの最終段階では、株式譲渡契約書などの最終契約を細部まで注意深く確認することが極めて重要です。譲渡価格はもちろんのこと、対価の受取条件、自身や従業員の処遇、譲渡後の責任範囲、競業避止義務など、多岐にわたる条項が盛り込まれます。これらの条項一つひとつが、譲渡オーナーの皆様の今後の生活や、譲渡後の会社の運営に大きく影響を及ぼす可能性があります。曖昧な表現や理解しにくい点があれば、納得がいくまで専門家と共に確認し、必要に応じて交渉を重ねることが大切です。

M&A仲介会社の専門アドバイスの重要性

バイアウトは、法務、税務、財務など、極めて専門的な知識が要求される複雑なプロセスです。これをオーナー経営者お一人で、あるいは社内のリソースだけで乗り切るのは、無謀と言わざるを得ません。そこで不可欠となるのが、M&A仲介会社やファイナンシャル・アドバイザー(FA)といった専門家の存在です。

彼らは、豊富な経験とネットワークを持つ、いわばM&Aという航海のベテラン航海士です。譲受企業の選定から、企業価値の評価、条件交渉、契約書の作成に至るまで、あらゆる局面で的確なアドバイスとサポートを提供してくれます。実績・経験が十分な信頼できる専門家をパートナーに選ぶこと、それが成功への最短航路です。

バイアウトファンドの活用

バイアウトを検討する際、特にMBOやEBOで資金調達が課題となる場合に、心強い味方となってくれるのが「バイアウトファンド」の存在です。彼らは、投資家から集めた資金を元手に、企業の譲受を専門に行うプロフェッショナル集団です。

バイアウトファンドは、単にお金を出してくれるだけでなく、投資先企業の価値を向上させるための経営ノウハウも豊富に持っています。経営陣を派遣したり、経営戦略の策定を支援したりと、ハンズオンで企業の成長を後押ししてくれるでしょう。

誤解されがちなバイアウトファンド:ハゲタカとの違い

「ハゲタカ」という言葉を聞くと、バイアウトファンドに対してネガティブな印象を持つ方もいらっしゃるかもしれません。しかし、バイアウトファンドと、いわゆる「ハゲタカ」と呼ばれるファンドには明確な「違い」があります。ハゲタカファンドは、第三者を損なわせて自分たちが儲けるような、短期的な利益追求を目的とすることが多いと言われます。

一方、バイアウトファンドは、3年から5年程度の期間をかけて、既存の経営陣や従業員と共に企業価値を中長期的に高めることを重視します。対象会社の成長を安定的に支援し、レバレッジド・バイアウト(LBO)などの手法でリスクを低減しながら、企業価値を向上させることが彼らの仕事です。

バイアウトとは(まとめ)

バイアウトは、MBO、EBO、LBO、MEBOなど多様な手法があり、後継者問題の解決や事業成長の加速に有効な戦略的選択肢です。経営陣や従業員による自社株式の取得、投資ファンドによる買収など、企業の状況に応じて最適な手法は異なります。成功には、客観的な企業価値評価と、資金調達、税務、法務面での専門知識が不可欠であり、従業員の処遇や契約条項の慎重な検討も求められます。

みつきコンサルティングは、みつき税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の実績を持ちます。中小企業M&Aに特化し、経験豊富なM&Aアドバイザー、公認会計士、税理士が多数在籍しています。MBOやLBOなど複雑なバイアウトスキームにも対応し、企業価値評価から資金調達、契約書作成まで総合的な支援を提供します。バイアウトをご検討の際は、みつきコンサルティングにご相談ください。

完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >

著者

- 事業法人第三部長/M&A担当ディレクター

-

宅食事業を共同経営者として立ち上げ、CFOとして従事。みつきコンサルティングでは、会計・法務・労務の知見を活かし、業界を問わず、事業承継型・救済型・カーブアウト・MBO等、様々なニーズに即した多数の支援実績を誇る。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上

監修:みつき税理士法人

最近書いた記事

2026年1月12日会社売却とは?手法・目的・手続・価格・費用と税金・成功のポイント

2026年1月12日会社売却とは?手法・目的・手続・価格・費用と税金・成功のポイント 2026年1月11日不動産M&Aとは?仕組・手続スキーム・税務メリット・注意点を解説

2026年1月11日不動産M&Aとは?仕組・手続スキーム・税務メリット・注意点を解説 2025年12月13日第三者割当増資とは?株価・手続の流れ・会計税務・M&A事例を解説

2025年12月13日第三者割当増資とは?株価・手続の流れ・会計税務・M&A事例を解説 2025年12月10日ベンチャー企業のM&A|メリット・注意点・買収・成功事例を解説

2025年12月10日ベンチャー企業のM&A|メリット・注意点・買収・成功事例を解説