事業承継とM&Aは、中小企業の未来を形作る重要な選択です。これらの局面において、国が提供する「事業承継・M&A補助金」(旧:事業承継・引継ぎ補助金)は、企業の生産性向上や持続的な賃上げを後押しし、経済の活性化を図ることを目的としています。この補助金は、譲渡オーナーと譲受企業双方に多角的な支援を提供し、事業のスムーズな承継や統合をサポートする制度です。

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」

そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績にもとづく無料相談でお応えします。本格的な検討前の情報収集だけでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。

> みつきコンサルティングにM&A仲介を無料相談する|税理士法人グループ

事業承継・M&A補助金とは

事業承継・M&A補助金は、中小企業・小規模事業者が事業承継やM&Aを行う際に発生する費用の一部を支援する国の制度です。事業承継に際しての設備投資費用、M&A・PMIの専門家活用費用、経営資源の引継ぎに要する経費などが補助対象となります。中小企業の生産性向上や持続的な賃上げを図ることを目的としており、補助上限額は類型によって150万円から2,000万円、補助率は原則1/2または2/3です。

▷関連:事業承継とは|3つの承継先・対象・方法や成功事例・進め方も解説

事業承継・M&A補助金は4種類ある

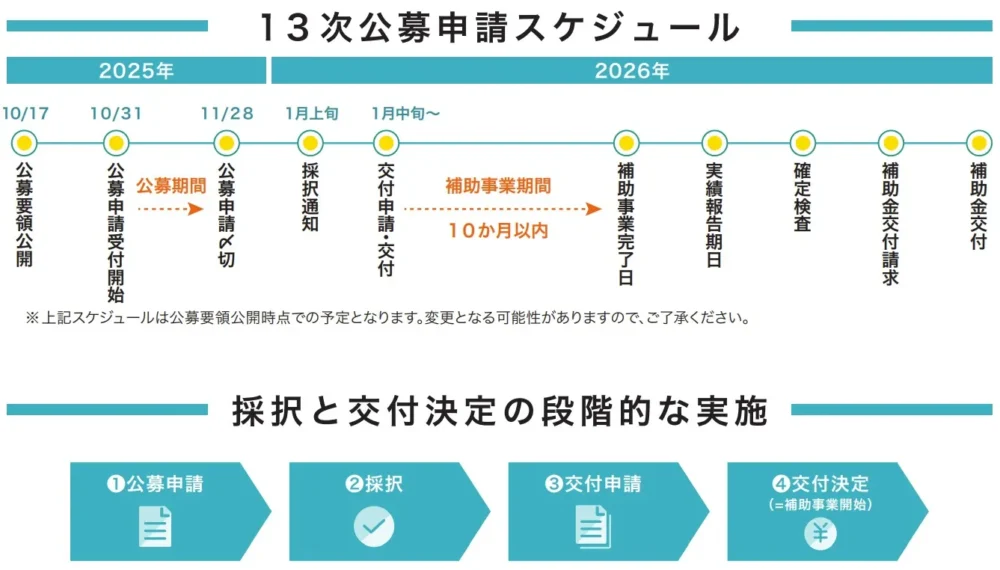

事業承継・M&A補助金(旧:事業承継・引継ぎ補助金)は、中小企業や小規模事業者が直面する多様な課題に対応できるよう、複数の支援枠を設けています。第13次公募の場合、公募申請の受付期間は2025年10月31日から11月28日です。

それぞれの枠には、異なる目的と要件があり、企業の状況や目指す方向性に応じて最適な支援を選べます。支援枠は以下の4つです。

▷関連:事業承継の相談先を比較|中小企業のための選び方・おすすめ先を紹介

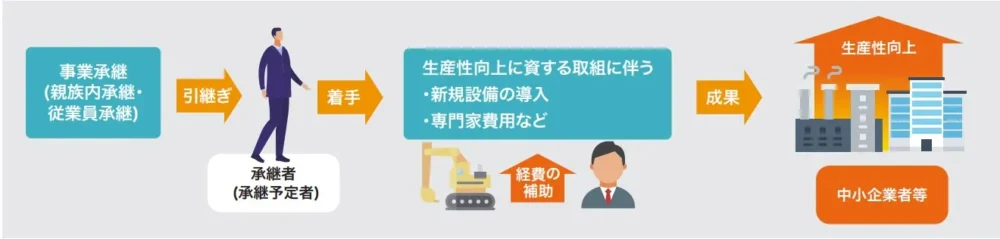

事業承継促進枠

事業承継促進枠は、5年以内に親族内承継または従業員承継(社内承継)を計画している企業が対象です。

事業の承継を円滑に進めるための「生産性向上に資する設備投資等」が補助対象となります。例えば、新たな後継者が事業を引き継ぎ、生産性向上のための機械を導入する際に活用できます。補助上限額は800万円(一定の賃上げを実施した場合は1,000万円)で、補助率は1/2以内(小規模事業者は800万円相当部分まで2/3以内)。廃業費の上乗せは+150万円。補助下限額は100万円です。

▷関連:親族内での事業承継|手順・方法・メリットとデメリット・株式譲渡

▷関連:従業員承継の方法|メリットとデメリット・株価と資金対策も解説

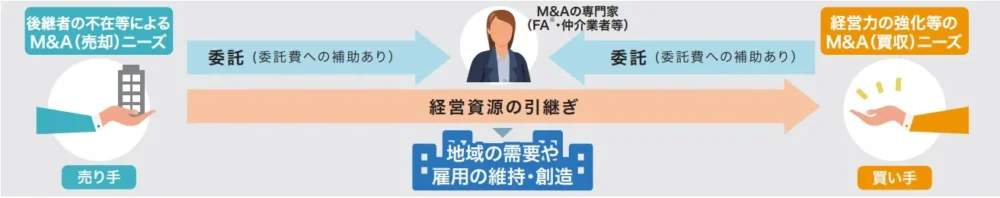

専門家活用枠

専門家活用枠は、経営資源を譲り渡す側または譲り受ける側が、M&Aに際して活用する専門家費用を支援します。

類型は「買い手支援(I型)」「売り手支援(II型)」「買い手支援(I型)100億企業特例」の3種類です。M&Aは専門的な知見が不可欠であり、この枠はその費用負担を軽減し、より安全で確実なM&Aをサポートします。

▷関連:事業承継とM&Aの違い|比較表・準備と流れ・メリットとデメット

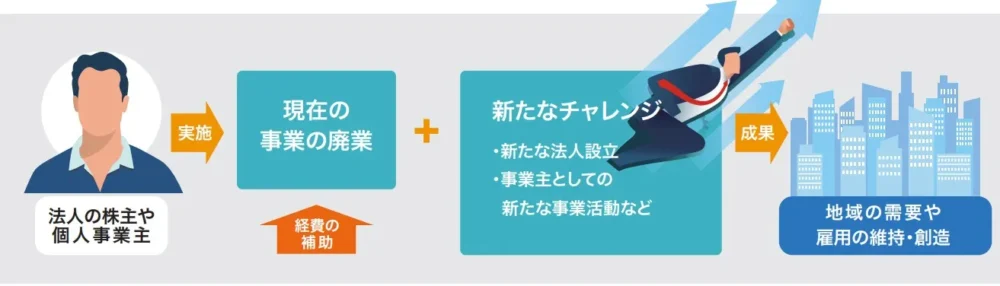

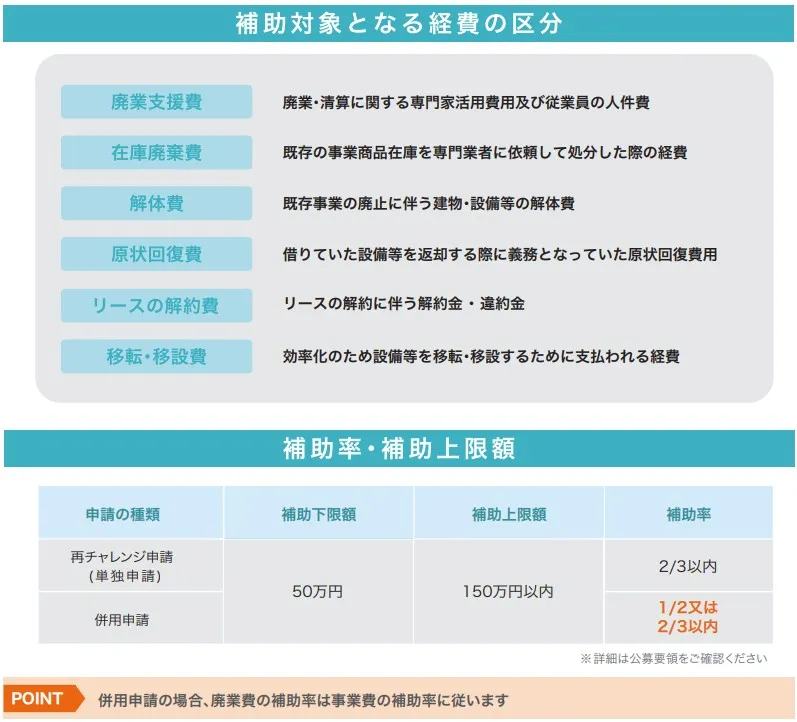

廃業・再チャレンジ枠

廃業・再チャレンジ枠は、事業承継やM&Aの検討・実施に伴い、廃業や再チャレンジに要する費用を支援します。

原状回復費や在庫処分費などが補助対象となり、事業の終了に伴う負担を軽減します。併用申請により、他枠と組み合わせた柔軟な活用が可能です。

これらの枠組みは、事業承継・M&A補助金における支援の対象となる取組内容や経費の種類に応じて設定されており、申請者の状況や目的に応じて適切な枠を選択できるようになっています。

▷関連:廃業とM&Aの選択|価格・税金・影響・メリットとデメリットを比較

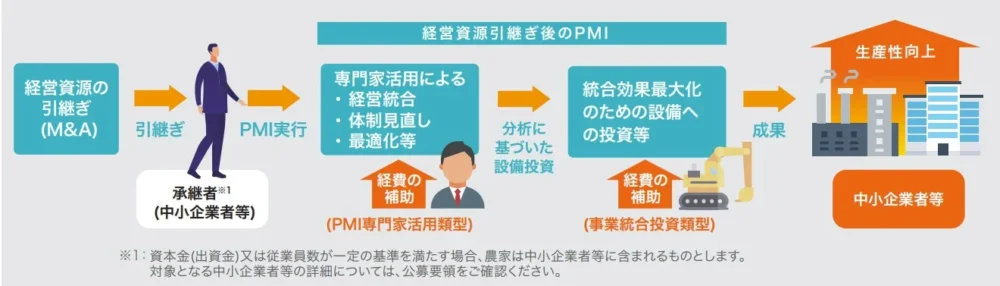

PMI推進枠

PMI推進枠は、M&A成立後の経営統合(PMI: Post Merger Integration)に伴う費用を支援します。

類型は「PMI専門家活用類型」と「事業統合投資類型」の2種類で、統合効果の最大化を目指します。

▷関連:事業承継の費用負担|税理士・会計士・コンサル・弁護士等の相場は?

13次公募|事業承継・M&A補助金の申請方法

中小企業庁の事業承継・M&A補助金の特設サイトによると、事業承継・M&A補助金の申請は、J-Grants(Jグランツ)という電子申請システムで行います。J-Grantsの利用には、GビズIDプライムアカウントの取得が必要です。公募期間や申請締切日などのスケジュールは、事務局のホームページで随時公開されますので、定期的に確認してください。

申請から交付までの流れ

事業承継・M&A補助金は、以下の4つの段階を経て「採択」から「交付決定」へと進みます。

- 公募申請: 公募要領・Webサイトを確認し、GビズIDプライム取得、必要書類準備。オンライン申請フォーム(jGrants)で情報を記入し、提出書類を添付して申請。第13次公募の場合、2025年10月31日から11月28日が受付期間です。

- 採択: 審査を経て採択通知(13次は1月上旬予定)

- 交付申請: 採択後に交付申請(13次は1月中旬~)

- 交付決定: 承認後に交付決定。交付決定日以降に契約・発注・検収・支払が完了した経費が補助対象

この段階的なプロセスにより、補助事業が計画通りに進行し、経費が適切に補助される仕組みです。

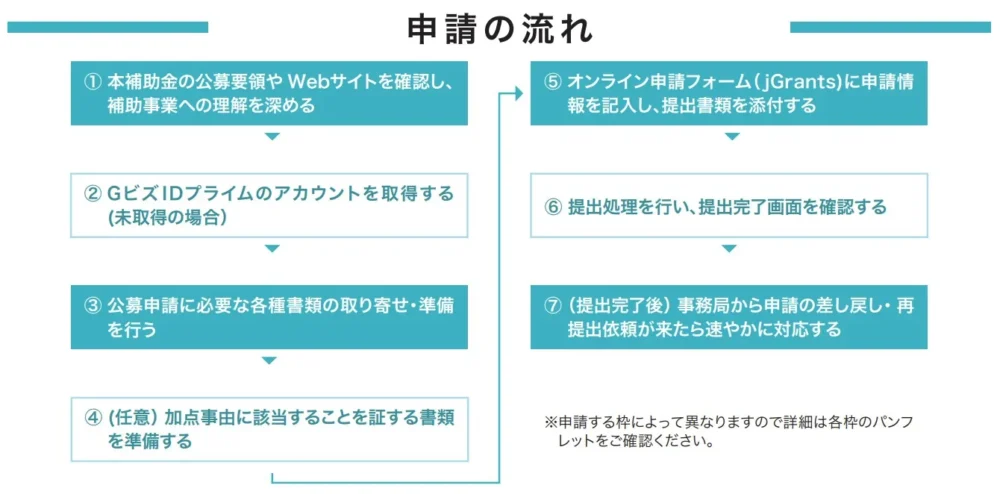

最初のステップ|公募申請の流れ

事業承継・M&A補助金の「公募申請の流れ」は、以下の7つの段階で進みます。

- 公募要領・Webサイト確認: まず、補助金要領やWebサイトを熟読し、申請要件を理解します。

- gBizIDプライム取得: 未取得の場合、gBizIDプライムアカウントを事前に取得します。

- 必要書類の準備: 公募申請に必要な各種書類を収集・準備します。

- オンライン申請: jGrantsオンラインフォームに情報を入力し、提出書類を添付します。

- 提出・完了確認: 提出処理を行い、完了画面が表示されたことを確認します。

- (任意) 加点書類準備: 該当する加点事由があれば、証明書類を準備し提出します。

- 差し戻し対応: 提出後、事務局からの差し戻し・再提出依頼には速やかに対応します。

▷関連:事業承継コンサルティングとは?資格・専門ファーム・報酬費用を解説

専門家活用枠の詳細

専門家活用枠は、M&Aを検討する多くの企業にとって特に重要な支援です。この枠には、「買い手支援類型」「売り手支援類型」の2つに加え、買い手向けの「100億企業特例」があります。

補助対象者とM&Aの範囲

補助対象は、日本国内に事業所等を有し国内で事業を営む者です。法人は設立登記済で所定の申告を行っていること、個人事業主は開業後の期間や申告区分等の要件があります。反社会的勢力に該当しないことが求められます。

中小企業M&Aにおける補助対象者

株式譲渡では、譲渡オーナー(支配株主・株主代表)が専門家費用を負担する場合、その個人も補助対象となり得ます。対象会社が負担する場合は法人も対象です。事業譲渡では譲渡企業が補助対象となります。

補助対象となるM&Aの種類

実質的な事業再編・事業統合が行われるM&A(株式譲渡、第三者割当増資、株式交換、合併、分割、事業譲渡など)が対象です。単なる物品・不動産のみの売買、グループ内再編、親族間承継、事業実態のない会社のM&Aは対象外です。店舗の承継でも、従業員・顧客・ノウハウ等を含めて一体承継される場合に活用可能性があります。

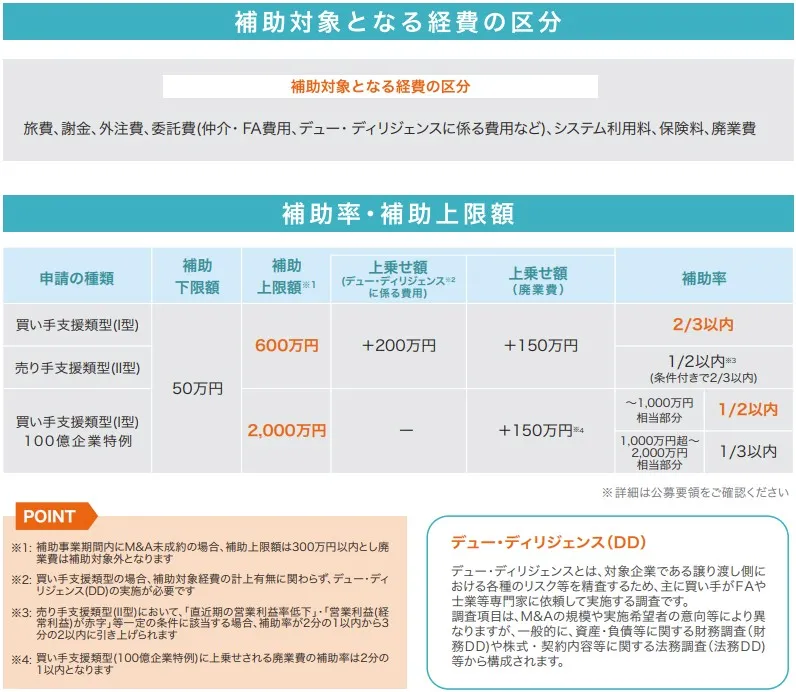

対象経費・補助率・上限額(専門家活用枠)

専門家活用枠で補助対象となる主な経費は、謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料などです。特に、M&A仲介会社やファイナンシャル・アドバイザー(FA)、弁護士、司法書士らに支払う費用は重要な対象経費です。ただし、これらの費用は「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者による支援に限られますので、依頼先の選定には十分な注意が必要です(DDのみは登録不要)。

の補助率・補助上限額.webp)

補助率

- 買い手支援(I型): 原則1/2以内

- 売り手支援(II型): 1/2以内(「営業利益率低下」「赤字」等の条件で2/3以内)

- 100億企業特例: 〜1,000万円部分1/2以内、超過〜2,000万円部分1/3以内

補助の上限額

I型/II型600万円、DD上乗せ+200万円、廃業費+150万円、100億企業特例2,000万円です。

補助の最低額

- 補助金額が50万円未満は申請不可

- 未成約時: 補助事業期間内にM&A未成約(クロージング未達)の場合、上限300万円、廃業費は対象外

補助対象外となる経費の注意点

- 売上原価相当と判断される経費は対象外

- 譲り受け費用(被承継者に対する支払)は原則対象外(事業承継促進枠)

- ファイナンスリースの解約金・違約金のうち、リース資産の売買に係る費用は対象外

- 交付決定日前の契約・発注・検収・支払は対象外(交付決定日以降に同期間内で完了が必要)

デューデリジェンス(DD)費用の重要性

デューデリジェンスとは、譲受企業がM&Aの対象となる企業を詳細に調査・評価する手続です。財務、法務、事業、労務など多岐にわたる側面から行われ、潜在的なリスクや課題を洗い出すために不可欠なプロセスです。専門家活用枠ではDD費用に対して最大200万円の上乗せが可能で、買い手支援ではDDの実施が必須です。

▷関連:事業承継アドバイザリーとは?資格の種類・仕事内容・依頼メリット

事業承継・M&A補助金の審査のポイント

審査のポイントは、譲受企業側と譲渡オーナー側でそれぞれ異なります。

譲受側の審査ポイント

譲受企業の審査では、事業計画の適切性、財務の健全性、譲受の目的や必要性、そして経済効果などが重視されます。単に規模を拡大するだけでなく、その譲受がどのようなシナジーを生み出し、地域経済や雇用にどのような良い影響を与えるか、その具体的なビジョンが問われます。

譲渡側の審査ポイント

譲渡オーナーの審査では、事業計画の適切性、譲渡の目的や必要性、経済効果などが主なポイントとなります。なぜ事業を譲渡するのか、その譲渡によってどのような未来を描いているのか、そしてそれが社会全体にどのような価値をもたらすのか、そのストーリーが審査において重要な役割を果たします。

過去の公募の採択状況と成功の秘訣

2025年7月11日には、中小企業庁から専門家活用枠の第11次公募の採択結果が公表されました。申請件数590件に対し、採択件数は359件と、採択率は60.8%という高い数値でした。これは、5社中3社が採択された計算になり、M&Aを検討している企業にとって非常に狙い目の補助金と言えるでしょう。

採択されるためには、加点要素を意識することも大切です。例えば、「中小企業の会計に関する基本要領」の適用や、「経営力向上計画」「先端設備等導入計画」の認定取得などが加点の対象となります。これらは、企業の経営体制を強化し、持続的な成長を目指す上で役立つ取り組みでもあり、補助金申請と並行して進めることで、より採択の可能性を高めることができるでしょう。

事業承継・M&A補助金のまとめ

事業承継・M&A補助金は、今後も継続的に実施される見込みです。事業承継促進枠・専門家活用枠・PMI推進枠・廃業・再チャレンジ枠を組み合わせることで、M&Aの各段階で幅広い支援が受けられます。公募要領は変更される可能性があるため、申請前に必ず最新の公募要領をご確認ください。また、補助事業期間内に「契約・発注・検収・支払」まで完了した経費のみ対象となります。補助金の交付は実績報告等の後に行われ、交付決定後でも支払いに至らない場合がある点にも留意が必要です。

当社は、みつき税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の業歴があり、中小企業M&Aに特化した実績経験が豊富なM&Aアドバイザー・公認会計士・税理士が多く在籍しております。事業承継・M&Aをご検討の際は、みつきコンサルティングにご相談ください。

完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >

著者

- 事業法人第三部長/M&A担当ディレクター

-

宅食事業を共同経営者として立ち上げ、CFOとして従事。みつきコンサルティングでは、会計・法務・労務の知見を活かし、業界を問わず、事業承継型・救済型・カーブアウト・MBO等、様々なニーズに即した多数の支援実績を誇る。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上

監修:みつき税理士法人

最近書いた記事

2026年1月12日会社売却とは?手法・目的・手続・価格・費用と税金・成功のポイント

2026年1月12日会社売却とは?手法・目的・手続・価格・費用と税金・成功のポイント 2026年1月11日不動産M&Aとは?仕組・手続スキーム・税務メリット・注意点を解説

2026年1月11日不動産M&Aとは?仕組・手続スキーム・税務メリット・注意点を解説 2025年12月13日第三者割当増資とは?株価・手続の流れ・会計税務・M&A事例を解説

2025年12月13日第三者割当増資とは?株価・手続の流れ・会計税務・M&A事例を解説 2025年12月10日ベンチャー企業のM&A|メリット・注意点・買収・成功事例を解説

2025年12月10日ベンチャー企業のM&A|メリット・注意点・買収・成功事例を解説