内装仕上工事は建設業で欠かせない工程ですが、職人不足や後継者難、資材高騰など課題が山積しています。本記事では内装工事・リフォーム業界の現状、市場規模、課題、そしてM&A動向を解説し、課題解決と成長につなげるポイントを示します。

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」

そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績にもとづく無料相談でお応えします。本格的な検討前の情報収集だけでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。

> みつきコンサルティングにM&A仲介を無料相談する|税理士法人グループ

内装工事の市場規模と外部環境

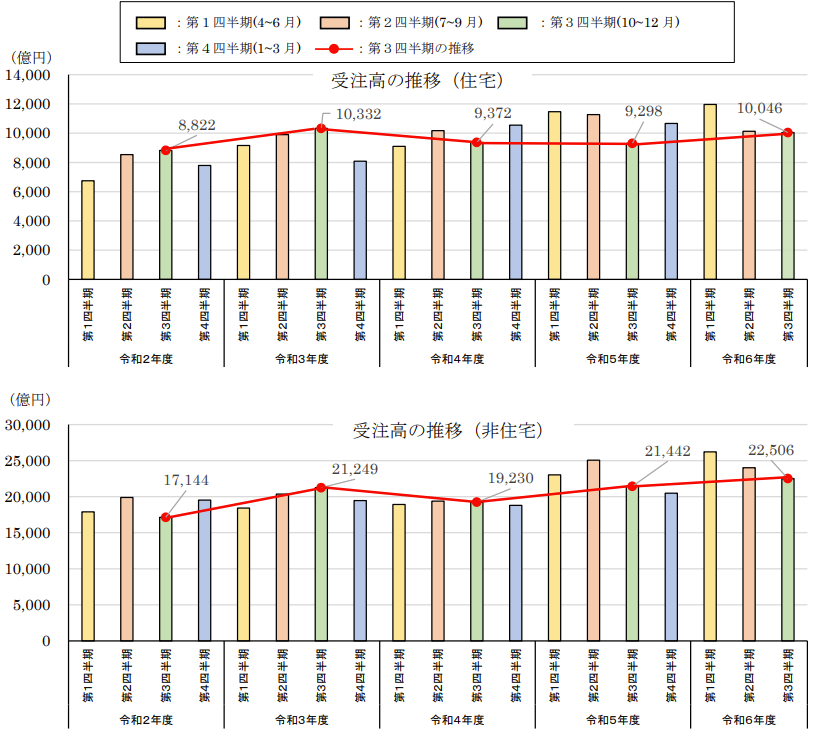

内装工事需要は、新設住宅・非住宅の建設投資とリフォーム市場の動向に大きく左右されます。人口減少局面でもリフォーム需要が底堅く推移しており、2023年度の住宅リフォーム市場は約6.5兆円が見込まれています。

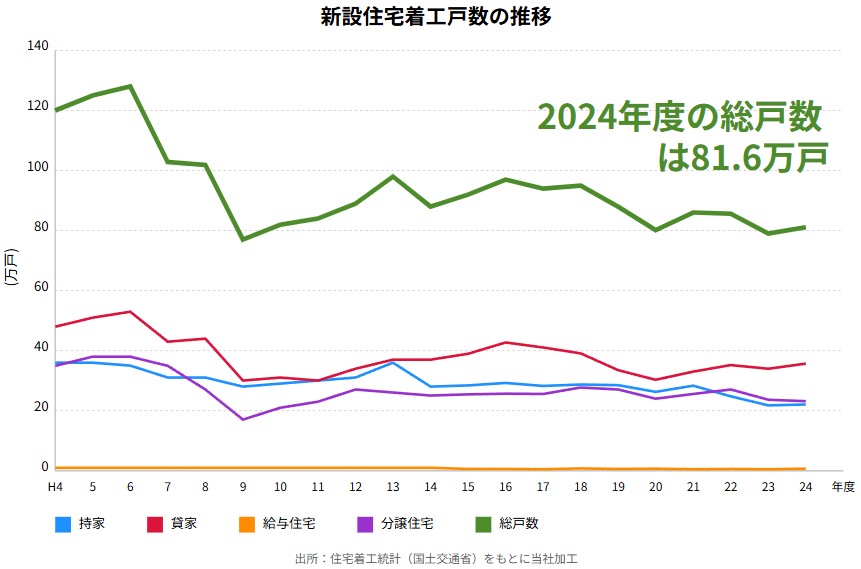

新設住宅着工戸数の推移

政府統計によると、新設住宅着工戸数は2006年に128万戸でピークを迎えた後、減少傾向が続き、近年はは80万戸程度で推移しています。住宅着工が減ることで新築内装需要は縮小しますが、中古住宅の流通増加が改修需要を支えています。

建設投資額の動向

国土交通省によれば、建設投資額は1992年度の約84兆円から2011年度には約42兆円へ半減したものの、その後増加に転じ、2024年度(令和6年度)の建設投資額は約74兆1,600億円と見込まれるまで回復しました。公共土木の割合が高い公共部門と建築主体の民間部門のバランスが、内装工事需要にも影響を及ぼします。

▷関連:事業承継の相談先は税理士・公認会計士がおすすめ!選び方・費用相場

住宅リフォーム市場の堅調な成長

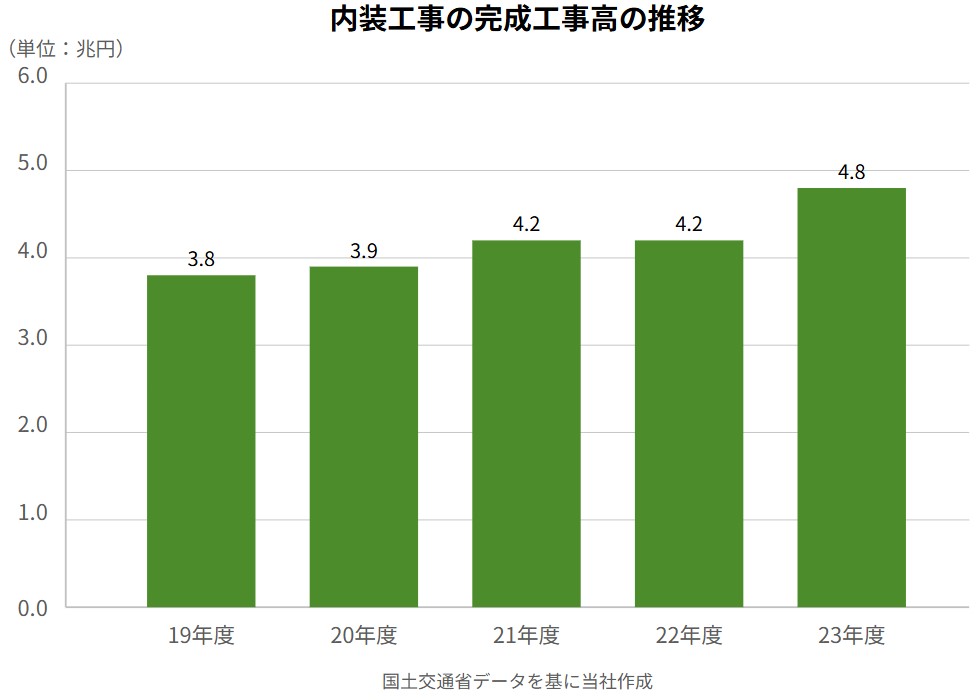

国交省データに基づく以下のグラフは、内装工事の完成工事高が増加傾向にあることを示しています。これは、以下のような複数の社会的要因が内装工事市場の拡大を後押ししていると考えられます。

- 住宅や商業施設の老朽化に伴うリフォーム需要の拡大

- コロナ禍以降の在宅勤務の普及による住環境の改善やホームオフィス化など内装改修のニーズの高まり

- 少子高齢化により新築需要が減少する一方、既存住宅のリノベーションやバリアフリー化といった内装工事の重要性が増している

いわゆるリフォーム市場は堅調に推移し、テレワーク対応や省エネ・バリアフリー化など多様化するニーズが成長を後押ししています。内装工事会社にとってはリフォーム需要が安定収益源となり、サービス拡充が競争力強化の鍵となります。

競合環境と事業者の現状

建設資材価格の高騰と受注競争の激化は、内装工事業者の利益を圧迫しています。2022年度末時点で工事業者は約47万社といわれ、大半が年商数千万円から数十億円規模の中小企業で、市場シェアは分散しています。

資材高騰と利益圧迫

鉄鋼・木材・樹脂製品など建設資材の価格上昇が続き、コスト転嫁が進まない中小事業者ほど収益を圧迫されています。特に内装では仕上材の多様化が進むため、資材調達コスト管理が経営課題となっています。

中小事業者間の過当競争

都市部・地方を問わず、限られた受注をめぐり価格競争が激化しています。中堅以下の事業者は単価下落を受けやすく、職人確保や技術継承に投資する余力を失いがちです。

企業規模と地域性

上場する総合建設企業はごく一部で、多くの内装事業者は地域密着型です。固定客の有無や協力業者ネットワークの強弱が経営安定度を左右し、地域特性に応じた差別化戦略が不可欠となります。

▷関連:中小企業M&Aの相談先ランキング|銀行・税理士・仲介会社の違い

内装工事業界の現状

内装(仕上)工事業は、木材・石膏ボード・壁紙・床材・畳など多様な資材を用いて建物内部を美観と機能の両面から仕上げる専門領域です。戸建住宅から商業施設、ビル・ホテルに至るまで、新築・改築・修繕・リフォームのいずれでも欠かせず、建物の価値と快適性を左右します。近年はオフィスのレイアウト変更やテレワーク対応のホームオフィス整備、飲食店のイメージ刷新など需要が拡大しており、将来性は依然として高い分野です。

内装工事業とは

建設業法に定められた29工事種の一つである「内装仕上工事」は、天井・壁・床・建具・照明などを含む室内空間の総合的な施工を指します。個人住宅のリフォームから大規模商業施設のリニューアルまで幅広く対応し、建築工程で最も一般的かつ最終段階に位置付けられる工事種別として、利用者の体験価値を直接高める点が特徴です。

内装工事業界の特性

内装工事は民間工事と公共工事の双方を収益基盤とします。大手ゼネコンが工事一式を受注し、その一部を内装業者へ下請発注する「一括請負」方式のほか、発注者が主体となり内装のみ直接契約する「別途工事」方式も存在します。一方で技術・デザイン・スピードなど求められる要素が多岐にわたり、専門性の高い人材と多彩な資材調達力が競争力の源泉となります。

建設業界の構造的課題

建設業界全体は、生産性の伸び悩みや過重労働問題を背景に深刻な人手不足に直面しています。内装工事業も例外ではなく、技能者・技術者の高齢化と若年人材の確保難が将来の事業継続を脅かしています。

長時間労働と賃金水準

労働時間が長い割に適切な賃金水準が確保できない現状が続いており、いわゆる3K(きつい・汚い・危険)のイメージが根強く残ります。現場ごとの繁閑差も大きく、仕事量が安定しにくい構造が賃金上昇を阻む要因です。

技能者不足と高齢化

国土交通省の資料では、建設業就業者数が年々減少し、技術者・技能者も並行して減少していることが示されています。高齢化が進む一方、貴重な技能が若手に継承されにくく、事業承継や技術伝承の面で危機感が強まっています。

若年層・女性就業者の不足

若年労働者の流入が限定的で、女性が活躍する場も少ないことが業界の多様性を欠く一因です。中小企業では社会保険加入率も上がり切らず、週休2日制の確保が難しい企業が多い点も、人材確保を難しくしています。

国の取組と制度改革

こうした課題を受け、国土交通省は働き方改革の推進や現場処遇の改善、生産性向上に向けたICT化など複数の施策を講じています。適正な工期設定・価格転嫁の仕組みづくりや、週休2日モデル工事の拡大などにより、労働環境の是正と生産性向上を図る方針です。

働き方改革の推進

現場従事者の長時間労働削減を目的に、労務費の適正支払いと工程管理の高度化が求められています。特に大規模工事では週休2日制導入の試行が進み、休日確保と賃金水準の改善を両立させるモデルケースが増えています。

生産性向上施策

国はBIMや3Dスキャナなどデジタル技術を活用し、設計・施工の効率化を推進しています。内装業界でも、省力化機器やITツール導入による工程短縮と品質向上が図られ、限られた人材で高い生産性を実現する動きが強まっています。

▷関連:中小企業の「M&A仲介」とは?流れ・費用・メリット・選び方を解説

内装工事業界のM&A動向

内装工事業界では、技能者不足と経営者の高齢化が深刻化し、事業を将来にわたり維持するための打ち手としてM&Aへの注目度が急速に高まっています。M&Aは譲渡企業にとって「廃業回避と従業員雇用の維持」、譲受企業にとって「人材と技術の一括確保」という双方の課題を同時に解決できる選択肢です。

経営者高齢化と後継者不在率

帝国データバンクの2024年11月の調査によると、全業種平均の後継者不在率が52.1%であるのに対し、内装工事を含む建設業界では59.3%、職別工事業では63.0%に達します。およそ3社に2社が後継者を決められないまま将来の事業継続に不安を抱えているのが現状です。

M&Aを後押しする4つの要因

内装工事業では、以下の要因からM&Aが今後も活性化する可能性が高いと考えられます。

異業種からの参入拡大

不動産会社や設備会社が内装会社を買収し、購入からリノベーションまで一気通貫サービスを実現しています。

人材確保とスキル継承

熟練職人を抱える企業を取り込むことで、資格者不足を一挙に解消し技術継承を促進できます。

省エネ・エコリフォーム需要

脱炭素社会の実現を背景に、省エネ内装を得意とする企業の買収が増加しています。

デジタル技術導入の加速

3D設計やBIMを保有するIT企業と連携・買収し、設計工程の効率化と差別化を狙う動きが拡大しています。

今後の課題と展望

内装工事業界が抱える今後の課題です。

テレワーク対応リフォームの増加

快適なワークスペース構築のための間仕切り変更・防音施工・照明計画などの需要が拡大します。

省エネ・環境対応型内装の重要性

断熱材更新や省エネ設備導入など環境配慮型内装がスタンダードとなり、対応企業の競争力が高まります。

中古住宅市場拡大とリノベーション

中古住宅の流通拡大により、老朽化物件の価値向上を図るリノベーション案件が増加します。

DX推進による効率化と差別化

設計・施工・アフターサービスにわたるデータ連携を実現するDXが進めば、少人数で多件数を管理できる体制が整います。

▷関連:2025年版【M&A仲介会社一覧】上場・非上場・会計系を紹介

M&Aのメリットと留意点

M&Aが内装工事会社にもたらすメリットは以下のようなものです。

譲渡オーナーのメリット

- 後継者問題を解決し事業承継を実現できる。

- 従業員の雇用と取引先との関係を維持できる。

- 保有株式を譲渡して創業者利潤を確保できる。

- 大手グループの経営資源を活用し運営コストを削減できる。

さらに、不採算部門を切り離して採算部門へ資源を集中できる点も大きな利点です。

譲受企業のメリット

技術資格を持つ人材を一括確保でき、内装―電気―設備など隣接業種とのシナジー創出で売上を拡大できます。

また、資材や機材の共同利用により固定費率を下げつつ受注機会を最大化できるため、成長スピードを飛躍的に高められます。

M&Aの留意点

内装工事会社のM&Aを成功させるため、以下の点に留意しましょう。

人材定着と技術継承の仕組みづくり

待遇改善や教育制度の整備、技術者表彰などソフト面の施策を講じ、モチベーション維持と技能継承を支援しましょう。

デジタル技術活用とサービス多角化

BIMやVR、クラウド見積を導入し、仕様確認を可視化することで顧客の意思決定を高速化し、再工事リスクを低減できます。

建設業許可とコンプライアンスの維持

建設業許可は会社単位で付与されるため、株式譲渡なら許可をスムーズに引き継げますが、事業譲渡では新規許可取得が必要になる場合があります。許可要件を誤ると施工継続が不可能になるため、手法選定段階から公認会計士・税理士・M&Aアドバイザーなど専門家の関与が不可欠です。

また、法令違反が発覚すれば許可取消など致命的影響を受けるため、買収前に遵法状況を確認し、統合作業中に是正策を講じることが必須です。

▷関連:成功する「建設業M&A」のポイント!注意点や対処法も解説

みつきコンサルティングのM&A成約事例

「みつきコンサルのM&A仲介」では、内装工事会社の譲渡を成功させたオーナー経営者の体験談を紹介しています。

内装工事業のM&A事例【東京】シーピーオーさま

東京に拠点を置く株式会社シーピーオーさまは、商業施設の内装工事における設計から施工監理、家具製作までを一貫して手掛ける企業です。30年以上の歴史がありましたが、事業承継を検討されていました。2020年8月、大阪の上場企業であるSUMINOE株式会社さま(旧 住江織物株式会社さま)へ全株式を譲渡しました。

譲渡企業の状況と背景

譲渡企業である株式会社シーピーオー様は、1990年に設立され、商業内装の施工監理を主力事業としてきました。店舗デザインから木工家具製作まで、幅広いサービスを提供できる点が強みです。年間の売上高は約19.4億円にのぼります。オーナー経営者様は、会社の将来的な継続と発展のため、事業承継を課題と考えていました。

M&Aの概要と目的

譲受企業となったSUMINOE株式会社様は、絨毯や壁紙などのインテリア製品や、自動車・鉄道車両向け内装材の製造・卸売を手掛ける大手企業です。今回のM&Aは、シーピーオー様の発行済株式すべてをSUMINOE様が取得する形で行われました。SUMINOE様の目的は、店舗や商業施設の施工分野へ本格的に参入し、事業の幅を広げることでした。

M&A後の展望

このM&Aにより、シーピーオー様はSUMINOEグループの一員となりました。SUMINOE様が持つインテリア製造のノウハウと、シーピーオー様が持つ施工監理のノウハウを組み合わせることで、互いの強みを活かした相乗効果が期待されます。シーピーオー様にとっては、既存事業の強化に加え、新たな顧客開拓などを通じて、経営基盤をより強固なものにしていくことが見込まれます。

その他の内装工事会社のM&A成約事例

N&Aの成約事例を3例ほど紹介します。

澄川工務店のエー・ディー・デザインビルドへの譲渡

2019年6月、東京都のエー・ディー・デザインビルドは株式譲渡により澄川工務店の全株式を取得し、後に吸収合併しました。

目的は建設部門の事業規模拡大で、内装工事の施工力をグループに取り込み受注体制を強化しています。

シコーの東宝ファシリティーズへの譲渡

2021年11月、東宝ファシリティーズは商業施設の内装監理を強みとするシコーを株式譲渡で取得しました。建設関連事業を拡充し、東宝グループ資産のリニューアル需要を自社内で完結できる体制を整えています。

その他参考事例:専門特化企業との連携

- 省エネ内装に特化した企業を買収し、環境配慮型サービスを強化

- 中古物件リノベ事業強化のため、大手不動産会社が内装企業を買収

- 3D設計ツールベンダーと提携しプレゼン精度を向上

▷関連:M&A仲介会社の比較|信頼できるアドバイザーを選ぶポイント

設備工事業のM&Aのまとめ

内装工事業界は職人不足や資材高騰、経営者高齢化に直面していますが、リフォーム需要とDX推進が市場を支えています。M&Aは事業承継と人材確保を同時にかなえる有力策です。本記事で紹介した業界動向やメリット・事例を踏まえ、最適なスキーム選択と早期の専門家活用をお奨めします。

当社は、みつき税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の業歴があり、中小企業M&Aに特化した実績経験が豊富なM&Aアドバイザー・公認会計士・税理士が多く在籍しております。M&Aをご検討の際は、みつきコンサルティングにご相談ください。お気軽にお問い合わせください。

完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >

著者

- 事業法人第三部長/M&A担当ディレクター

-

宅食事業を共同経営者として立ち上げ、CFOとして従事。みつきコンサルティングでは、会計・法務・労務の知見を活かし、業界を問わず、事業承継型・救済型・カーブアウト・MBO等、様々なニーズに即した多数の支援実績を誇る。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上

監修:みつき税理士法人

最近書いた記事

2026年1月12日会社売却とは?手法・目的・手続・価格・費用と税金・成功のポイント

2026年1月12日会社売却とは?手法・目的・手続・価格・費用と税金・成功のポイント 2026年1月11日不動産M&Aとは?仕組・手続スキーム・税務メリット・注意点を解説

2026年1月11日不動産M&Aとは?仕組・手続スキーム・税務メリット・注意点を解説 2025年12月13日第三者割当増資とは?株価・手続の流れ・会計税務・M&A事例を解説

2025年12月13日第三者割当増資とは?株価・手続の流れ・会計税務・M&A事例を解説 2025年12月10日ベンチャー企業のM&A|メリット・注意点・買収・成功事例を解説

2025年12月10日ベンチャー企業のM&A|メリット・注意点・買収・成功事例を解説