M&Aにおける財務デューデリジェンスでは、対象企業の収益性を分析することが、譲受企業がその事業の本質的な価値を把握し、適切な意思決定を行うための重要なステップとなります。収益性分析では、一時的な損益や特異な要因を排除し、企業の通常の収益力を正常収益力」として明確にすることが中心となります。 本記事では収益性分析について分かり易くお伝えします。

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」

そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績にもとづく無料相談でお応えします。本格的な検討前の情報収集だけでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。

> みつきコンサルティングにM&A仲介を無料相談する|税理士法人グループ

財務デューデリジェンスにおける収益性分析の重要性

財務デューデリジェンスにおける収益性分析とは、対象企業の将来計画を精緻化し、その真の事業価値を評価するために、企業の経常的な収益力を深く理解する手続です。この分析を通して、対象企業の隠れたリスクや潜在的な価値を洗い出し、譲受企業が適切な譲受価格を算定し、譲受後の事業戦略を立案するための重要な情報を提供します。

譲受企業にとって、M&Aは単なる通過点ではなく、企業価値向上に向けた新たなスタート地点です。そのため、譲受判断の根拠となる事業計画の妥当性を詳細に検証し、特に収益性の側面から、対象企業の将来性を正確に評価することが不可欠です。

▷関連:財務デューデリジェンスとは?M&Aでの目的・手順・調査項目・費用

M&Aにおける財務デューデリジェンスの目的

財務デューデリジェンス(DD)は、譲受を検討している対象企業の財務状況を詳細に調査し、その実態を把握することを目的としています。財務DDは、譲受企業が対象企業の潜在的なリスクを特定し、そのリスクを譲受価格や契約条件に適切に反映させるために不可欠です。財務DDの主な目的は、対象企業に存在する財務上のリスクを把握すること、そして対象企業の株式価値を適切に算定するために必要な財務情報を把握することにあります。

譲受企業が対象企業の将来計画を策定する際には、対象企業の深い理解が不可欠です。この理解は、対象企業の事業構造を外的要因と内的要因の両面から分析することで可能となります。財務DDは、この深い理解を支援し、譲受後のシナジー効果の可能性を特定する上でも重要な役割を果たします。

▷関連:中小企業M&Aの財務デューデリジェンス|特有の論点と簡易財務DD

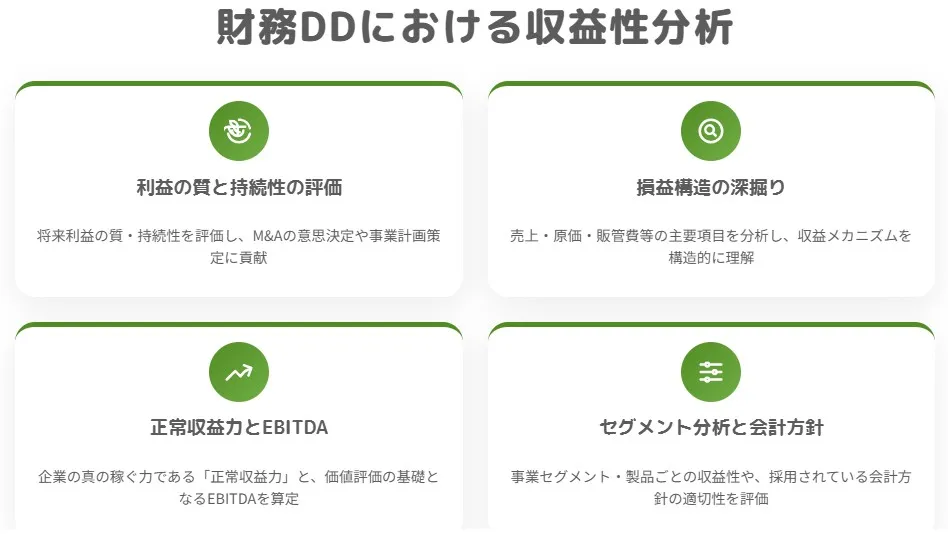

収益性分析の概要

収益性分析は、財務デューデリジェンスの中でも特に重要な要素です。この分析の目的は、対象企業が将来にわたって生み出すと期待される利益の質と持続性を評価することにあります。具体的には、対象企業の過去の損益トレンドを詳細に分析し、その「正常収益力」を見極めることで、不確実性の高い将来利益の見積もりの精度を高めます。

財務DDにおいては、譲受の意思決定に必要な情報を提供するだけでなく、譲受後に期待されるシナジー効果を含めた事業計画の策定にも貢献します。収益性分析を通じて、売上高、原価、販売費及び一般管理費(販管費)といった損益計算書の主要項目を深掘りし、対象企業の事業がどのようなメカニズムで収益を生み出しているのかを構造的に理解することが求められます。

▷関連:財務デューデリジェンスの進め方|FDDの必要資料リストも解説

正常収益力とEBITDA(償却前営業利益)の見極め方

正常収益力は、企業の真の稼ぐ力を示す重要な指標であり、M&Aにおける企業価値評価の基礎となります。この概念を理解し、EBITDAを適切に算定することは、財務デューデリジェンス収益性分析の肝と言えます。

正常収益力の概念とM&Aにおける重要性

正常収益力とは、将来の利益を見積もる上で非常に重要となる、対象企業の経常的な収益力を指します。M&Aの意思決定においては、対象企業の過去の損益トレンドを分析し、直近の経常的な収益力を把握することで、不確実性の高い将来利益の見積もりの精度を高めることが可能となります。

譲受企業は、将来にわたる継続的な収益を生み出す対象企業を求めています。そのため、偶発的な要因や一時的な損益に左右されない、本来の事業活動から生み出される収益力を評価することが極めて重要です。この正常収益力の評価は、譲受価格の算定だけでなく、譲受後の事業計画の策定においても中心的な役割を果たします。

チェンジオブコントロール条項の確認

譲渡企業の契約書にチェンジオブコントロール(COC)条項が含まれている場合、譲受に伴う株主の変更が契約の解除事由や相手方の事前承諾事由にならないかを確認します。これにより、譲受後の事業継続性や将来の収益力への影響を評価します。

EBITDA(償却前営業利益)の算定方法と調整項目

EBITDAは、財務デューデリジェンスにおける収益性分析で特に注目される指標の一つです。EBITDAは、利息・税金・減価償却費・償却費控除前利益を意味し、企業のキャッシュフロー創出能力を評価する上で有用な指標となります。帳簿上のEBITDA(調整前EBITDA)は、対象企業が採用している会計処理や臨時・非経常的な取引の影響を受けている可能性があるため、本来の収益力を示す「調整後EBITDA」を算出するための調整が不可欠です。

調整後EBITDAを算出するための主な調整項目と、その具体的な内容を下表に整理しました。

| 調整項目 | 具体的な調整内容 |

|---|---|

| 会計処理上の誤りの修正 | 決算処理の誤り、損益区分の誤り、期間帰属の誤りなど、営業利益の算出に影響を与える項目を修正します。これにより、財務諸表が示す利益が、実際の事業活動を正確に反映しているかを確認します。 |

| 非経常的な損益取引の除外 | 単発のキャンペーンによる一時的な売上、災害による損失、不動産の売却益など、今後継続して発生する見込みが乏しい取引の影響を除外します。これは、将来の収益予測において、再現性のない要因を取り除くためです。 |

| 営業外・特別損益の経常的な取引の調整 | 恒常的に発生しているにもかかわらず、営業外や特別損益に計上されている項目(固定資産の除却損、訴訟関連費用など)は、経常的な収益力に含めて評価します。これにより、実態に即した収益力を把握します。 |

| 役員報酬や特定の個人に帰属する費用の調整 | 譲渡企業のオーナー経営者や特定の役員に支払われている報酬が、一般的な水準と比較して過大または過少である場合、適正な水準に調整します。また、個人的な費用が会社経費として計上されている場合は、それらを除外します。これは、譲受後の組織体制における費用水準を正確に予測するために行われます。 |

| 関連会社取引の調整 | 譲渡企業のグループ企業間で行われている取引において、独立企業間取引価格(アームズ・レングス・プライス)から乖離している場合は、適正な価格に調整します。これにより、グループからの離脱後も継続的な収益性を維持できるか評価します。 |

| 過去の一時点から発生しなくなった取引の除外 | 特定のブランドの撤退、店舗の閉鎖、特定の製品ラインの販売終了など、今後損益が発生しないことが確実な場合、過去の実績からその影響を除外します。これにより、現在の事業構造に基づく収益力を評価します。 |

| 過去の一時点から新規に発生した取引の調整 | 新ブランドの立ち上げ、新規出店など、今後継続的に収益に貢献すると見込まれる取引について、期中に発生した影響を年間に引き直して調整します。販売価格や仕入価格の変更により、損益構造に変動が見込まれる場合も、過去の損益を遡及して見積り調整します。 |

これらの調整を通じて、財務デューデリジェンス収益性分析では、対象企業の真の経常的な収益力である正常収益力を算出します。この調整後EBITDAは、譲受価格算定の基礎となるだけでなく、譲受後の事業計画の策定においても重要な指針となります。

▷関連:財務DDのキャッシュフロー分析とは?資金創出力・返済能力・FCF

▷関連:財務DDでの運転資本分析|M&A後の所要資金の予測・企業価値評価

売上高とコスト構造の深掘り分析

財務デューデリジェンス収益性分析においては、売上高だけでなく、それを支えるコスト構造を詳細に分析することが不可欠です。これにより、企業の収益性の源泉と改善余地を明確にします。

売上高の分析:顧客・製品・地域からの視点

売上高は事業の規模や成長性を示す基本指標ですが、単なる総額だけでなく、その中身を詳しく分析することが重要です。財務デューデリジェンスにおける売上高の主な分析視点を下表にまとめました。

| 分析の視点 | 具体的な調査内容と目的 |

|---|---|

| 顧客別分析 | 主要な顧客ごとの売上高や取引条件を分析します。特定の顧客に依存しすぎていないか、将来的に取引条件が悪化するリスクがないかを確認し、売上の安定性を評価します。 |

| 製品・サービス別分析 | 製品やサービスごとの売上や利益率を分析します。成長期にあるのか衰退期にあるのかを見極め、それぞれの事業が全体の収益にどう貢献しているかを評価します。 |

| 地域別分析 | 国内や海外など、地域ごとの売上と利益率を分析します。その地域の市場が伸びているか、競合の状況や法規制が売上にどう影響するかを評価します。 |

| 売上成長トレンドと継続性評価 | 過去の推移から成長の傾向をつかみ、将来も続くかを判断します。市場環境や競合の動きに加え、将来的に条件が悪化するような不利な契約がないかも確認します。 |

原価構造・販売費及び一般管理費(販管費)の分析

売上高だけでなく、コスト構造を詳細に分析することは、将来の収益性を高めるために欠かせません。コスト分析の主な視点と改善の検討事項を下表に整理しました。

| 分析・検討項目 | 具体的な調査内容と目的 |

|---|---|

| 原価構造の分析 | 製造業では原材料費や労務費の比率を分析し、効率性を評価します。サプライチェーンの見直しによるコスト削減の可能性や、原材料価格の変動リスクなどもあわせて検討します。 |

| 販売費及び一般管理費(販管費)の分析 | 人件費や広告宣伝費などの内訳を分析します。特に人件費の割合が高い場合は、報酬制度や人員配置を詳しく確認します。また、固定費と変動費を分けて、無駄なコストがないかを探ります。 |

| 収益性改善余地の検討 | 分析結果をもとに、調達コストの最適化や生産性の向上、販管費の削減といった具体的な改善策を検討します。これは譲受後の企業価値を高めるための基礎となります。 |

▷関連:財務DDでの貸借対照表分析|資産負債の実態把握・簿外リスクも発見

事業セグメント別・会計方針の評価

対象企業が複数の事業を展開している場合、全体だけでなく、事業セグメントや製品・サービスごとの収益性を詳細に分析することが譲受の意思決定において非常に重要です。また、対象企業が採用している会計方針を理解し、その適切性を評価することも、財務デューデリジェンス収益性分析の重要な側面です。

事業セグメント別・製品サービス別の収益性分析と評価

複数の事業を展開している企業の場合、会社全体だけでなく個別の事業や製品ごとの分析が欠かせません。セグメント別・製品別に収益性を分析する際の視点を下表に整理しました。

| 分析の視点 | 具体的な調査内容と目的 |

|---|---|

| セグメント別の構成とトレンド | 各事業や製品ごとの売上や利益を詳細に分析し、どの部門が会社の収益を支えているか、あるいは成長を牽引しているかを見極めます。 |

| 利益率の差異要因分析 | 事業間で利益率に差がある場合、価格設定やコスト構造、競合状況などの違いを深掘りし、それぞれの事業が持つ本来の実力を評価します。 |

| 成長性・継続性の評価 | 市場の将来性や競合に対する強み、M&A後のシナジー効果などを考慮し、その事業が将来にわたって収益を生み出し続けるかを判断します。 |

会計方針の確認と他社比較における留意点

対象企業の財務数値を正しく理解するためには、その前提となる会計方針の確認が不可欠です。会計方針を評価する際のポイントと、他社と比較する際の注意点を下表に整理しました。

| 評価・検討項目 | 具体的な確認内容と留意点 |

|---|---|

| 会計方針の適切性評価 | 収益の計上時期や在庫の評価方法などが、会計ルールに従っているかを確認します。過去の処理に誤りがないか、利益(EBITDA)の計算に必要な項目が正しく処理されているかを検証します。 |

| 他社比較における留意点 | 同業他社と比較する際、会計方針の違いで数字の意味が変わることに注意が必要です。特に海外など監査の質にばらつきがある場合は、二重帳簿やグループ間取引の実態を確認し、必要に応じて数字を調整して比較します。 |

これらの分析を通じて、財務デューデリジェンス収益性分析は、対象企業の財務状況を多角的に評価し、譲受企業がリスクを最小限に抑えつつ、最大の価値を創造するための意思決定を支援します。

▷関連:財務DDでの設備投資(CAPEX)分析|成長と維持に必要な投資額

税理士法人グループによる財務デューデリジェンス

M&Aに潜む財務リスク、見逃していませんか?

よくある質問|財務デューデリジェンスと収益性分析(FAQ)

M&Aの財務DDにおける収益性分析について、Q&A形式で疑問に答えます。

M&Aにおける財務デューデリジェンス(DD)では、対象企業の「正常収益力」を見極めることで、会社の「本当の儲け」を把握します。これは、一過性の損益や特殊要因を除外し、本来の事業活動から継続的に生み出される利益を指します。

具体的には、過去の決算書上の利益から、臨時的な収益や費用、個人的な経費、グループ会社間の不適正な取引などを調整し、「調整後EBITDA」などの指標を算出することで、将来性のある真の収益力を評価します。

EBITDAは、利息・税金・減価償却費・償却費控除前の利益を指し、企業のキャッシュフロー創出能力を示す指標です。計算は、損益計算書の「営業利益」を基に、減価償却費と償却費(無形固定資産の償却費など)を足し戻して算出します。

さらに、M&Aの財務デューデリジェンスでは、このEBITDAを「正常収益力」として評価するため、一過性の損益(例えば、工場売却益や災害損失)、過大な役員報酬、関連会社との非市場価格取引などを調整します。これにより、事業の真の稼ぐ力を示す調整後EBITDAが算出されます。

決算書の利益は、会計原則に基づいて過去の事業活動の結果を示したもので、一時的な要因や非経常的な取引も含まれます。これに対し、正常収益力は、M&Aにおける将来予測の基礎となる「継続的な事業活動から生み出される利益」を指します。

財務デューデリジェンスでは、決算書の利益から、例えば不動産売却益のような一時的な利益や、個人的な費用計上など、将来は発生しないであろう特殊な損益項目を調整し、事業本来の収益力を明確化します。

この正常収益力は、譲受後の事業計画の基礎となり、譲受価格の算定に大きく影響します。

売上や利益の分析では、まず売上高の構成(顧客別、製品別、地域別など)を詳細に分析し、特定の取引先への依存度や製品のライフサイクルを評価します。次に、原価構造や販売費及び一般管理費(販管費)の固定費・変動費の分解を行い、効率化の余地や将来のコスト変動要因を特定します。

特に、過去の異常値や不自然な傾向がないか、また、グループ会社間の取引や特定の契約に注意し、市場価格との乖離や譲受後の契約継続リスクを確認します。 これにより、表面的な数字だけでなく、売上と利益の質と持続性を深く理解することが可能になります。

▷関連:デューデリジェンスとは|誰がやる?DDの意味をわかりやすく解説

財務デューデリジェンスと収益性分析(正常収益力)のまとめ

財務デューデリジェンスにおける収益性分析は、譲受企業が対象企業の真の価値を把握するために重要です。一時的な損益を除外して「正常収益力」を算出し、売上やコスト構造、事業セグメント別の収益性を詳細に検証することで、将来の改善可能性を評価できます。

みつきコンサルティングは、税理士法人グループとして15年以上の実績を持ち、財務調査に精通した公認会計士が在籍しています。税務を含めた専門的な調査をワンストップで提供します。財務デューデリジェンスをご検討の方は、お気軽にご相談ください。

完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >

著者

最近書いた記事

2025年12月31日小売・飲食業M&Aのデューデリジェンス|店舗・FC・ブランド評価

2025年12月31日小売・飲食業M&Aのデューデリジェンス|店舗・FC・ブランド評価 2025年12月31日製造業M&Aのデューデリジェンス|工場・設備・サプライチェーン

2025年12月31日製造業M&Aのデューデリジェンス|工場・設備・サプライチェーン 2025年12月31日IT・ソフトウェア企業のM&Aデューデリジェンス|リスクと評価

2025年12月31日IT・ソフトウェア企業のM&Aデューデリジェンス|リスクと評価 2025年12月31日事業再生M&Aにおけるデューデリジェンスの実務ガイド

2025年12月31日事業再生M&Aにおけるデューデリジェンスの実務ガイド