経営承継円滑化法とは、中小企業の事業承継を円滑化するために、税制・金融・民法・会社法の特例などが措置された法律です。本記事では、それらの概要や具体的な要件、申請手続の流れなどをやさしく解説し、将来に向けた跡継ぎの準備をサポートします。

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」

そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績にもとづく無料相談でお応えします。本格的な検討前の情報収集だけでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。

> みつきコンサルティングにM&A仲介を無料相談する|税理士法人グループ

経営承継円滑化法とは

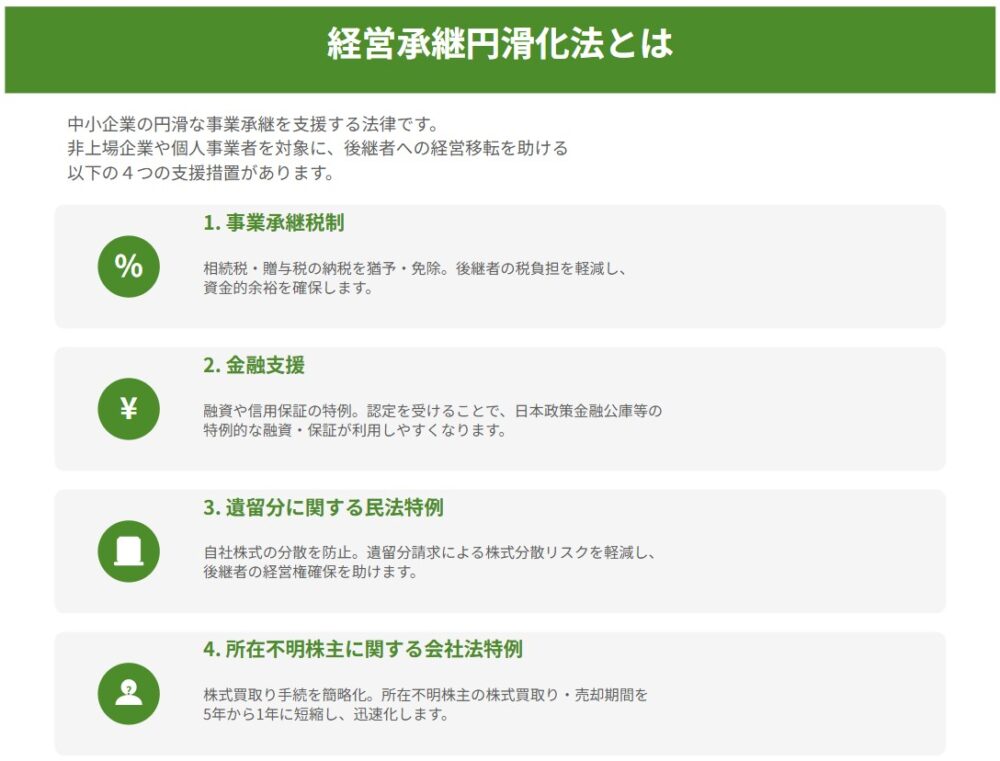

経営承継円滑化法は、中小企業がスムーズに事業承継を行うための包括的な支援を提供する法律です。対象は「中小企業者」である非上場企業や個人事業者で、後継者への経営移転を円滑化するために以下の4つの支援措置を定めています。

これらの支援を利用すると、相続税・贈与税の負担を大幅に軽減できたり、資金調達の難しさを補う制度を活用できたりするため、後継者が円滑に会社や事業を引き継ぐことが可能になります。

▷関連:事業承継とは|3つの承継先・対象・方法や成功事例・進め方も解説

- 事業承継税制

非上場株式等を後継者が引き継ぐ際、贈与税・相続税の納税を猶予・免除する制度です。多額の納税負担を軽減し、資金的な余裕を生み出します。 - 金融支援

都道府県知事の認定を受けることで、日本政策金融公庫の低利融資や信用保証協会の別枠保証など、有利な条件で資金調達が可能になります。 - 遺留分に関する民法特例

相続人全員の合意により、自社株を遺留分の対象から外す(除外合意)ことや、評価額を固定する(固定合意)ことができ、株式の分散を防ぎます。 - 所在不明株主に関する会社法特例

所在不明株主の株式買い取りに必要な手続期間を、通常の5年から1年に短縮できます。迅速に株式を集約し、経営権の安定化を図れます。

なお、税制支援・金融支援、所在不明株主に関する会社法特例は都道府県知事の認定が前提となり、遺留分に関する民法特例は中小企業庁(経済産業大臣)の確認を受ける形となります。具体的な要件や申請手続の詳細は、以下で詳しくご紹介します。

制度創設の背景

事業承継は、後継者不足や税負担、資金調達などの課題が多く、かつては高いハードルがありました。しかし、2008年施行の「経営承継円滑化法」により、環境は大きく改善しています。この法律は、税負担の軽減(事業承継税制)や金融支援、遺留分対策、所在不明株主への対応といった支援策を定めています。これらの支援を受けるには認定手続が必要なため、制度を正しく理解し、早めに準備を始めることが重要です。

▷関連:事業承継の相談先を比較|中小企業のための選び方・おすすめ先を紹介

事業承継税制(税制支援)

事業承継税制とは、先代経営者から後継者へ自社株式や事業用資産を承継する際にかかる相続税や贈与税の納税を猶予または免除する制度です。高額になりがちな税負担を抑えることで、後継者が事業を引き継ぎやすくなります。

事業承継税制の2つの措置(一般措置・特例措置)

事業承継税制には、大きく分けて「一般措置」と「特例措置」があり、特例措置はより手厚い猶予・免除が受けられます。

一般措置

納税猶予の対象株数が発行済株式総数の最大3分の2までなど、猶予対象に制限があります。適用期限は設けられていませんが、雇用の確保要件(平均8割の雇用を5年間維持)が必要とされています。

特例措置

事前に「特例承継計画」を提出する必要がある一方、猶予対象株数が全株式であったり、納税猶予割合が相続も含めて100%であったりと、より有利な内容となっています。2027年(令和9年)12月31日までに承継を完了すれば特例が適用されるため、できるだけこの制度を活用するのがおすすめです。

特例措置を受けるには、2026年(令和8年)3月31日までの間に特例承継計画を提出し、その後の諸手続を行う必要があります。期限に間に合わないと、特例措置を使えなくなりますので注意しましょう。

事業承継税制の適用要件

事業承継税制を利用するには、会社・先代経営者・後継者など、それぞれの立場で細かい要件を満たす必要があります。主な例としては以下の通りです(特例措置・一般措置ともに共通する代表的な要件のみ)。

会社の要件

- 中小企業者であること

- 非上場企業であること

- 風俗営業会社ではないこと

- 資産管理会社に該当しないこと

先代経営者(贈与者)の要件

- 贈与前に会社の代表者であったこと

- 贈与直前には代表権を有していないこと

- 贈与直前に、贈与者本人と親族などで発行済株式総数の50%超を所有し、後継者を除いて最も多く株式を保有していること

後継者(受贈者・相続人)の要件

- 贈与時に18歳以上であること

- 贈与時点で役員等であること(相続の場合は、相続時点で役員、かつ相続の5ヶ月後に代表であること)

- 同族関係者の中で最も多くの株式を所有していること

この他にも、複数株主からの承継を認めるかどうか、雇用確保要件をどの程度維持するかなど、特例措置か一般措置かによって要件の細部が変わります。必ず最新の情報をチェックしながら、要件を満たすための準備を進めることが大切です。

事業承継税制の手続の流れ(概要)

事業承継税制による納税猶予を受けるための大まかな流れは以下のとおりです。

- 特例承継計画を都道府県へ提出する

- 都道府県から特例承継計画の確認を受ける

- 代表者を交代し、先代経営者から後継者へ株式を承継する

- 都道府県に認定申請書を提出する

- 贈与税や相続税の申告を税務署に行う(納税は猶予される)

- 承継後5年間は年次報告書を都道府県に提出し、継続要件を満たしているか確認を受ける

特例措置の場合は、2026年(令和8年)3月31日までに特例承継計画を提出する必要がある点が最大の注意点です。早めに計画を作成し、認定手続へ進むようにしましょう。

▷関連:事業承継税制とM&Aの関係|利点と欠点・要件・手続とは

金融支援(融資・信用保証の特例)

事業承継には、多額の資金が必要となるケースが少なくありません。たとえば、自社株式の買取資金、相続税や贈与税の納税資金、新体制での運転資金など、後継者や譲渡企業側がまとまった資金を確保しなければならない場面が多々あります。しかし、経営者が交代したばかりの企業は信用力が不十分とみなされる場合があり、通常より資金調達が難しくなるリスクがあります。

そこで、経営承継円滑化法では、都道府県知事の認定を受けた会社や個人事業者に対し、日本政策金融公庫や信用保証協会などから特例的な融資や保証を受けやすくする仕組みが設けられています。

融資

日本政策金融公庫や沖縄振興開発金融公庫の融資制度が利用可能になります。申請の際は、経営承継円滑化法の認定を証明する書類に加え、それぞれの金融機関が求める必要書類を提出する必要があります。

信用保証の特例

信用保証協会の保証枠が通常より拡大されるなど、承継時に必要な保証を受けやすくなるメリットがあります。後継者が代表となるタイミングで融資を受ける場合でも、保証が得られる可能性が高まり、資金繰りの不安を軽減できます。

ただし、この金融支援も認定申請と金融機関・信用保証協会それぞれの審査が必要です。事業の実態や返済計画などをしっかり示せるよう、事前の準備が重要となるでしょう。

▷関連:事業承継融資のスキームは?公庫・銀行・保証協会|手続の流れも解説

遺留分に関する民法特例

遺留分とは、たとえ遺言書などで特定の相続人に多くの財産を渡そうとしても、他の相続人が最低限度の財産を確保できるように保障する仕組みのことです。遺留分の侵害が起きると、侵害された相続人は他の相続人に対して遺留分侵害額に相当する金額の支払いを請求できます。

中小企業の事業承継においては、後継者が相続時に自社株式をすべて引き継ぎたいと考えていても、ほかの相続人から遺留分の請求が起きると株式の一部を手放さざるを得ません。すると、経営権が分散してしまい、承継後の安定的な経営が難しくなるリスクがあります。

そこで、経営承継円滑化法では、推定相続人全員の合意と所要の手続を前提として、自社株式の遺留分計算への組み入れを制限できる「遺留分に関する民法特例」が認められています。具体的には、以下の二つの特例があります。

除外合意

贈与された非上場株式などを遺留分の計算の対象外にできる合意です。相続時に株式が対象外扱いとなるため、後継者の株式が分散することを防ぎやすくなります。

固定合意

後継者が経営に貢献したことで株式の価値が上昇した場合、上昇分を遺留分の計算から除外できる合意です。価値上昇分が除外されるため、将来的に後継者が多額の支払いを請求されるリスクを抑えられます。

民法特例の適用要件

この特例を利用するためには、大きく「会社の経営を承継する場合」と「個人事業の経営を承継する場合」で要件が異なる点に注意が必要です。

会社の経営を承継する場合

- 会社が中小企業者であり、かつ合意時点で非上場企業として3年以上事業を継続していること

- 過去または合意時点で先代経営者が代表者であること

- 後継者が合意時点で代表者であり、先代経営者からの贈与により議決権の過半数を保有していること

個人事業の経営を承継する場合

- 先代経営者(個人事業主)が合意時点において3年以上継続して事業を行っていること

- 先代経営者が事業用の全資産を後継者に贈与したこと

- 後継者が合意時点で個人事業主であり、中小企業者の範囲内であること

- 後継者が贈与によって「事業用資産」を取得したこと

さらに、遺留分権利者全員の合意を得たうえで、経済産業大臣(中小企業庁)の確認と、家庭裁判所の許可を受けるという手続が必要です。ここで重要となるのは、推定相続人全員との合意をスムーズにまとめることです。誰か1人でも合意しないと特例は使えないため、事前に十分な話し合いを行っておくことが大切です。

民法特例の手続の流れ(概要)

- 遺留分権利者全員(推定相続人)と特例の内容について合意する。

- 必要な書類を揃えて、経済産業大臣(中小企業庁)に確認申請を行う。

- 経済産業大臣から「この合意は経営承継の円滑化を図る目的にかなっている」旨の確認を受ける。

- 家庭裁判所に許可の申立を行う。

- 家庭裁判所から許可が出れば合意の効力が生じ、遺留分の請求を制限できる。

後継者が複数の相続人の理解を得やすいよう、早めの準備と十分な説明がポイントです。

▷関連:遺留分の特例で事業承継対策!民法の除外合意・固定合意も解説

所在不明株主に関する会社法特例

中小企業の場合、株主名簿に名前があるのに長年連絡を取れず、書類が届かない状態の「所在不明株主」が存在するケースがあります。通常、所在不明株主の株式を競売や買取りなどで処分するには5年以上の通知・公告が必要ですが、これが大きな障壁となり、事業承継の足かせになることがありました。

経営承継円滑化法における改正では、この期間を短縮する「会社法の特例」が整備され、所在不明株主に対する通知期間が1年に短くなります。ただし特例を使うためには、都道府県知事からの認定や裁判所の許可など、定められた手続を踏まなければいけません。

会社法特例の認定要件

所在不明株主への通知を1年に短縮するには、以下の要件を両方とも満たしていると認められる必要があります。

経営困難要件

現代表者の年齢・健康状態その他の事情により、会社を安定的に経営することが困難になっている(たとえば、代表者が高齢である、健康状態が思わしくない等)。

円滑承継困難要件

所在不明株主が保有する株式が一定以上の議決権割合を持っており、そのままでは後継者への円滑な経営承継ができない。

都道府県窓口に認定申請書を提出して審査を受け、認定を受けて初めて会社法特例の手続が可能となります。その後、通常の会社法で定める公告や所在不明株主への催告も行い、最終的には裁判所の売却許可を得て株式を買い取ることが認められます。

この特例を活用するには多少の手間と時間がかかりますが、5年かかるはずの期間が1年に短縮できるのは大きなメリットです。所在不明株主の株式がネックとなり事業承継のスケジュールが遅れている場合は、前向きに検討すると良いでしょう。

▷関連:事業承継コンサルティングとは?資格・専門ファーム・報酬費用を解説

経営承継円滑化法を利用する注意点

経営承継円滑化法を活用して支援を受ければ、税制面や資金面で大きなメリットが得られます。しかし、制度を使ううえで意識しておきたい注意点もあります。

支援措置ごとに個別の手続が必要

経営承継円滑化法には、事業承継税制や金融支援、遺留分に関する民法特例、所在不明株主に関する会社法特例など複数の支援が用意されていますが、それぞれ別個の要件・申請先・必要書類が定められています。一括で済むわけではなく、支援措置を増やせば増やすほど、事務手続は煩雑になりがちです。早い段階から要件を確認し、順番に手続を進めましょう。

継続要件を満たし続ける必要がある(特に事業承継税制)

事業承継税制の適用を受けるためには、承継後5年間にわたって毎年年次報告書を提出し、雇用維持などの要件を満たし続ける必要があります。万一これを満たせなくなると、猶予されていた税金をまとめて支払わなければならないリスクがあるため注意が必要です。特例措置であれば、相当の事由がある場合に猶予が続く可能性がありますが、なるべく条件を守るための計画性が欠かせません。

申請期限を逃すと特例措置を受けられない

特に事業承継税制の特例措置は、2026年(令和8年)3月31日までに特例承継計画を提出し、2027年(令和9年)12月31日までに承継を完了することが要件です。提出・認定には書類準備や確認作業に時間がかかるため、あらかじめスケジュールを逆算して進める必要があります。

▷関連:事業承継アドバイザリーとは?資格の種類・仕事内容・依頼メリット

経営承継円滑化法のまとめ

事業承継では、株式の相続税・贈与税の負担、資金確保、相続人間の合意形成など多くの課題があります。経営承継円滑化法は、認定や申請手続を経ることで税負担の猶予や融資・保証の特例を利用でき、これらの課題解決を支援します。早期の準備と専門家への相談により、円滑な事業承継を実現できます。

みつきコンサルティングは、みつき税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の業歴があり、中小企業M&Aに特化した豊富な実績を持つアドバイザー・公認会計士・税理士が多数在籍しています。事業承継やM&Aをご検討の際は、お気軽にご相談ください。

完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >

著者

- 事業法人第一部長/M&A担当ディレクター

-

みずほ銀行にて大手企業から中小企業まで様々なファイナンスを支援。みつきコンサルティングでは、各種メーカーやアパレル企業等の事業計画立案・実行支援に従事。現在は、IT・テクノロジー・人材業界を中心に経営課題を解決。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上

監修:みつき税理士法人

最近書いた記事

2026年1月12日M&Aの手順と流れ|検討・相談~成約までを売り手・買い手別に解説

2026年1月12日M&Aの手順と流れ|検討・相談~成約までを売り手・買い手別に解説 2025年12月6日経営承継円滑化法とは?事業承継税制の認定要件等をわかりやすく解説

2025年12月6日経営承継円滑化法とは?事業承継税制の認定要件等をわかりやすく解説 2025年11月29日従業員持株会と事業承継・M&Aによる株式譲渡|仕組み・設立も解説

2025年11月29日従業員持株会と事業承継・M&Aによる株式譲渡|仕組み・設立も解説 2025年11月29日EBOとは従業員による事業承継!MBOやLBOとの違い・手順を解説

2025年11月29日EBOとは従業員による事業承継!MBOやLBOとの違い・手順を解説