M&A戦略とは、企業の成長を実現するための重要な経営戦略の一つです。その策定には、自社の現状と市場を客観的に分析するためのフレームワークの活用が欠かせません。本記事では、M&A戦略の重要性や策定フロー、そしてアンゾフの成長マトリクスを中心に、PPMやSWOT分析といった主要な経営フレームワークについて、分かりやすく解説します。

「うちの会社でも売却できるだろうか…」、「何から始めればいいんだろう…」

そのようなオーナー経営者の不安に、中小企業向けM&A仲介会社みつきコンサルティングは、20年間・500件以上の支援実績にもとづく無料相談でお応えします。本格的な検討前の情報収集だけでもかまいません。まずはお話をお聞かせください。

> みつきコンサルティングにM&A仲介を無料相談する|税理士法人グループ

M&A戦略とは

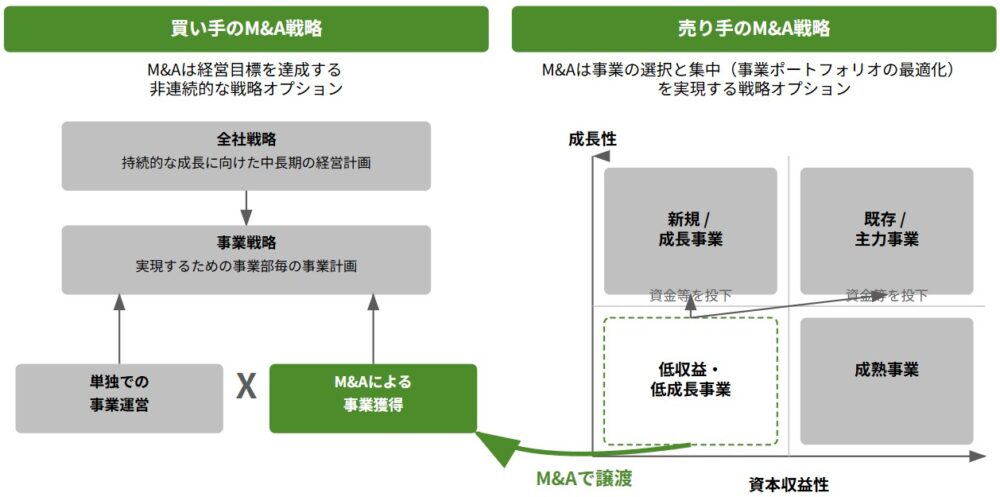

M&A戦略とは、M&Aという手段を通じて企業の経営目標を最短距離で実現するために定める総合的な方針を指します。譲受企業・譲渡企業の双方が「取引成立そのもの」をゴールと勘違いせず、「M&A後に描いた成果を着実に体現する」ことを念頭に置き、あらかじめゴールまでの道筋を整理する作業がM&A戦略の本質です。

M&Aはあくまで会社の戦略を実現するための「手段」であり、まずは会社の将来像や事業計画を具体的に考えることが大切です。会社を譲り受ける譲受企業にとって、M&Aは事業を大きく成長させるための一つの方法となります。一方、会社を譲り渡す譲渡企業にとっては、収益性が低い事業や成長が見込めない事業を見直し、より有望な事業に力を集中させるための有効な手段となり得ます。つまり、M&Aは会社の将来をより良くするための戦略的な決断の一つなのです。

▷関連:M&Aとは|目的やメリット・デメリット、手法、流れを簡単に解説

経営戦略とM&A戦略の関係性

経営戦略とM&A戦略は、親子のような関係と考えると分かりやすいかもしれません。まず、会社全体として「どうなりたいか」「どこを目指すのか」という大きな夢や目標、つまり経営戦略が存在します。これは企業の憲法とも言える最上位の概念です。

そして、その大きな夢を実現するための具体的な「手段」の一つがM&A戦略です。例えば、「海外市場に進出して売上を倍増させる」という経営戦略があったとします。その実現のために、「現地の販売網を持つ企業をM&Aする」という具体的な作戦を立てるのがM&A戦略の役割です。

つまり、M&Aはそれ自体が目的ではなく、あくまで経営戦略を達成するためのパワフルな選択肢の一つです。この関係性を理解せず、M&Aを行うことが目的になってしまうと、座礁してしまいます。

▷関連:経営戦略とM&A|中小企業におけるメリットと注意点・成約事例

買い手・売り手別のM&A戦略

譲受企業と譲渡オーナーでは、M&Aに求める戦略が根本的に違います。お互いの狙いを理解することで、より良い取引につながります。

譲受企業の代表的戦略

譲受企業は、自社の成長や競争力向上のためにM&Aを活用します。

成長戦略の加速化

市場が頭打ちになったり、競争が激しくなったりしたとき、譲受企業は事業を一気に大きくする手段としてM&Aを使います。新しい分野に参入したり、違う地域に展開したりすることで、ライバル会社との違いを作り出します。

経営資源の補強戦略

他社が持っている技術力、ブランド、販売ルートを手に入れて、自社の足りない部分を素早く補う戦略です。社内で一から育てるには時間がかかる専門知識やノウハウを外部から取り入れることで、競争で有利な立場に立てます。

▷関連:オーガニック・グロースとは?M&Aによる成長戦略との違い

譲渡オーナーの代表的戦略

譲渡オーナーは、会社の将来や自身の人生設計を考えてM&Aを検討します。

事業存続戦略

後継者がいないオーナーが、社員や取引先との関係を大切にしながら会社を続けていくための戦略です。信頼できる第三者に会社を任せることで、長年築いてきた会社の価値を次の世代に引き継げます。

資産最適化戦略

事業が安定した時期に創業者としての利益を確定し、その資金を新しいビジネスチャンスや投資に活用する戦略です。適切なタイミングで譲渡することで、これまでの経営努力を最大限に活かせます。

▷関連:中小企業M&Aの意味・特徴は?問題点・失敗例・大企業との違い

M&A戦略は立案した方が良い?

M&A戦略の策定は必須ではありませんが、一般的には、程度の差こそあれ、何らかの戦略がプランニングされます。

M&A戦略を策定するメリット

明確なM&A戦略を持つことは、企業にとって数多くのメリットをもたらします。

M&Aの目的が明確になる

なぜM&Aを行うのか、その目的がはっきりします。「売上を上げたい」という漠然としたものではなく、「A事業のシェアを30%に拡大するため」「B国への進出の足掛かりとするため」といった具体的な目標が定まります。目的が明確であれば、交渉の軸もブレにくくなります。

自社の状況を客観的に把握できる

M&A戦略を立てる過程で、自社の強みや弱み、市場の機会や脅威を冷静に分析することになります(後述するSWOT分析)。これにより、「我が社にはこんな可能性があるのか」「この弱みは克服しなければならない」といった自己認識が深まり、経営の精度が高まります。

M&Aの成功確率が向上する

目的が明確で、自社の状況を把握できていれば、どのような企業をパートナーに選ぶべきか、その基準も自ずと明らかになります。場当たり的に良さそうな案件に飛びつくのではなく、戦略に合致した相手を吟味できるため、M&Aの成功確率は飛躍的に向上します。

PMI(経営統合)を円滑に進められる

M&Aは契約がゴールではありません。特に譲受企業にとっては、その後の経営統合プロセス(PMI)こそが成功の鍵を握ります。戦略策定の段階で、M&A後のシナジー(相乗効果)をどのように生み出すかを計画しておくことで、統合プロセスをスムーズに進め、期待した効果を早期に実現できます。

従業員や金融機関への説明責任を果たせる

M&Aは従業員の雇用や取引先の関係にも大きな影響を与えます。なぜこのM&Aが必要なのか、将来どのようなビジョンを描いているのかを戦略に基づいて論理的に説明できれば、内外の関係者からの理解と協力を得やすくなります。これは金融機関からの資金調達においても同様です。

M&A戦略を策定しないことのデメリット

もし、M&A戦略という羅針盤を持たずに航海に出たらどうなるでしょうか。そこには多くの危険が待ち受けています。

場当たり的なM&A

明確な戦略がないと、M&A仲介会社から紹介された案件を「なんとなく良さそうだから」といった曖昧な理由で検討しがちです。その結果、自社の経営課題解決に繋がらないばかりか、かえって新たな問題(例えば、予期せぬ簿外債務や企業文化の衝突など)を抱え込んでしまうリスクがあります。

M&Aの失敗リスクの増大

目的が曖昧なままM&Aを進めると、交渉の最終段階で条件がまとまらなかったり、M&A後に「こんなはずではなかった」という事態に陥りがちです。これは、そもそも何をもって「成功」とするかの基準がないために起こる悲劇です。

シナジー効果が得られない

戦略なきM&Aでは、譲受した事業と既存事業との間に何の関連性もなく、期待したシナジーが生まれないケースが少なくありません。足し算(1+1=2)にすらならず、むしろ非効率な部門を抱え込むことで引き算(1+1<2)になってしまうことさえあるのです。これでは、高い投資をした意味がありません。

PMI(経営統合)の失敗

M&A後の統合作業(PMI)の計画がなければ、異なる文化を持つ組織がスムーズに融合することは困難です。従業員のモチベーション低下や、優秀な人材の流出を招き、結果としてM&Aが企業全体の活力を削ぐことになりかねません。これは、M&Aの失敗で最もよく見られるパターンの一つです。

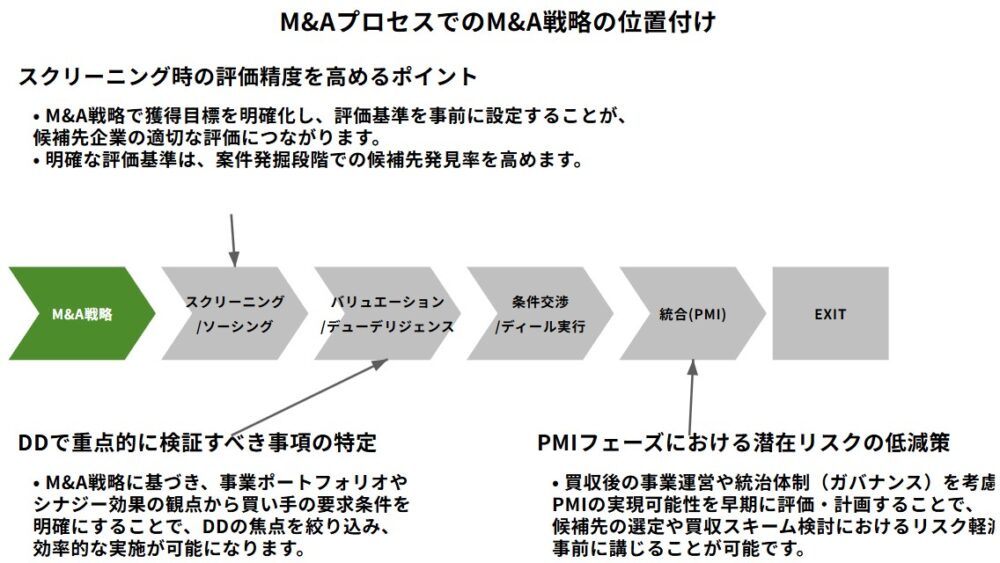

M&AプロセスにおけるM&A戦略の位置付け

M&Aプロセス全体のなかで、M&A戦略は「起点」となります。後続するスクリーニングからPMI(統合プロセス)に至るまでの全工程は、この戦略に基づいて展開されます。

起点となる戦略が明確だからこそ、スクリーニングでは自社に最適な候補先を効率的に探し出せるのです。続くデューデリジェンスでは、戦略に沿って調査の焦点を絞り、重要なリスクを見抜く精度が高まります。最終目的であるPMIも、戦略というゴールが明確でなければ成功しません。M&A戦略は、プロセスを最初から最後まで貫く「背骨」のような存在です。

M&A戦略の策定に役立つ経営フレームワーク

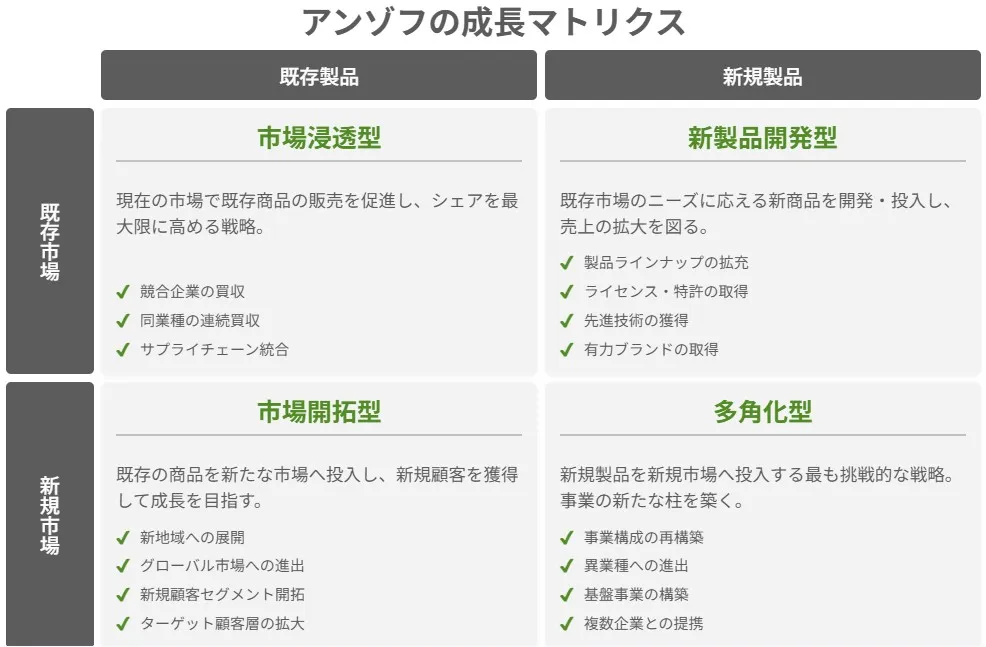

では、どのようにしてM&A戦略という羅針盤を作り上げれば良いのでしょうか。その強力なツールとなるのが「アンゾフの成長マトリクス」です。これは、企業の成長戦略を体系的に考えるための思考の枠組みです。その他の代表的な経営のフレームワークとともに説明します。

アンゾフの成長マトリクス

アンゾフの成長マトリクスは、経営学者であるイゴール・アンゾフによって提唱されたもので、「製品(サービス)」と「市場(顧客)」という2つの軸を、それぞれ「既存」と「新規」に分けることで、成長戦略を4つのパターンに分類します。

この4つの戦略は、それぞれリスクとリターンの大きさが異なります。一般的に、左上の「市場浸透戦略」が最もリスクが低く、右下の「多角化戦略」が最もリスクが高くなります。

市場浸透戦略(既存市場 × 既存製品)

これは、現在事業を行っている市場で、既存の製品・サービスをさらに深く浸透させていく戦略です。いわば、今いる”ホームグラウンド”でシェアを拡大し、ライバルに差をつけることを目指します。M&Aにおいては、同業他社を譲り受けることで、一気に市場シェアを高めるのが典型的な活用法です。

新市場開拓戦略(新規市場 × 既存製品)

これは、自社の既存製品・サービスを、新しい市場に投入していく戦略です。例えば、これまで関東圏でしか販売していなかった商品を関西圏でも展開したり、海外展開したりするケースがこれにあたります。M&Aでは、進出したいエリアに既に販売網や顧客基盤を持つ企業を譲り受けることで、時間とコストを大幅に短縮できます。

新製品開発戦略(既存市場 × 新規製品)

これは、既存の顧客層に対して、新しい製品・サービスを開発・投入していく戦略です。長年の付き合いで信頼関係のある顧客に、「こんな新商品もいかがですか?」と提案するイメージです。M&Aの活用法としては、自社にない優れた技術や開発力を持つ企業を譲り受けることで、製品ラインナップを強化できます。

多角化戦略(新規市場 × 新規製品)

これは、これまでとは全く異なる新しい市場へ、新しい製品・サービスで参入していく、最も挑戦的な戦略です。未知の領域に踏み出すため、リスクが高い一方で、成功すれば企業を大きく飛躍させる可能性を秘めています。M&Aは、このリスクを低減し、成功への時間を買うための最も効果的な手段となり得ます。

▷関連:M&Aの水平型 vs 垂直型の違いは?シナジー効果・事例を紹介

M&A戦略に役立つその他の経営フレームワーク

アンゾフの成長マトリクス以外にも、M&A戦略の精度を高めるために役立つフレームワークは数多く存在します。ここでは代表的なものをいくつかご紹介します。

PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)

PPMは、自社が展開する複数の事業を「金のなる木」「花形」「問題児」「負け犬」の4つに分類し、経営資源をどこに集中させるべきかを判断するためのフレームワークです。

- 金のなる木: 安定収益源。ここで得た資金を他の事業へのM&Aに投資します。

- 花形: 成長市場で高シェア。さらなる成長のために追加投資やM&Aを検討します。

- 問題児: 成長市場だが低シェア。M&Aでシェアを高めて「花形」に育てるか、撤退(売却)を検討します。

- 負け犬: 低成長で低シェア。事業の売却(M&Aの売り手となる)を検討します。

このように、どの事業をM&Aで強化し、どの事業を売却するのか、といったポートフォリオの最適化に役立ちます。

ファイブフォース分析

ファイブフォース分析は、業界の収益構造を「5つの力(脅威)」から分析し、その業界の魅力度を測るフレームワークです。

- 業界内の競合

- 新規参入の脅威

- 代替品の脅威

- 買い手(顧客)の交渉力

- 売り手(供給業者)の交渉力

この分析により、「なぜこの業界は儲からないのか」あるいは「どうすればもっと儲かるのか」が分かります。M&Aによって、業界内の競合を減らしたり、新規参入の障壁を高くしたりと、自社に有利な業界構造を作り出す戦略を立てる際に有効です。

バリューチェーン分析

バリューチェーン分析は、企業の活動を「価値(バリュー)の連鎖(チェーン)」として捉える考え方です。事業活動を「購買物流」「製造」「出荷物流」「販売・マーケティング」「サービス」などの主活動と、それを支える支援活動に分解し、どの部分で付加価値が生まれているのか(=強みの源泉)、どの部分が弱いのかを分析します。

M&A戦略においては、自社のバリューチェーンの弱い部分を補強するために、その機能に強みを持つ企業を譲り受ける、といった活用が考えられます。例えば、製造は得意だが販売網が弱いメーカーが、強力な販売チャネルを持つ企業をM&Aするケースなどがこれにあたります。

M&A戦略の策定フロー

それでは、具体的にどのようなステップでM&A戦略を策定していくのか、その流れを見ていきましょう。

ステップ1:現状分析と課題の抽出(SWOT分析の活用)

まずは、自社が今どのような状況にあるのかを正確に把握することから始めます。ここで役立つのがSWOT分析です。これは、自社の内部環境である強み(Strength)・弱み(Weakness)と、外部環境である機会(Opportunity)・**脅威(Threat)**の4つの観点から分析する手法です。

この分析を通じて、「強みを活かしてこの機会を掴むべきだ」「この脅威に対処するために弱みを克服する必要がある」といった戦略の方向性が見えてきます。そしてM&Aは、弱みを補ったり、機会を掴んだりするための有効な手段となるのです。

ステップ2:M&Aの目的と基本方針の明確化

ステップ1の分析結果を踏まえ、M&Aをどのように活用するのか、その目的と基本方針を定めます。ここでアンゾフの成長マトリクスが役立ちます。

例えば、「自社の技術力(強み)を活かし、海外市場の拡大(機会)を狙う」という方針が決まったとします。その場合、アンゾフの「新市場開拓戦略」を選択し、「M&Aによって3年後までにアジア市場での売上10億円を達成する」といった具体的な目標を設定します。

ステップ3:譲受対象の具体化(ターゲットの絞り込み)

M&Aの目的が明確になったら、次はどのような企業をパートナー候補とするか、具体的な条件(ターゲット像)を定義していきます。闇雲に探すのではなく、理想の相手のプロフィールを作成するような作業です。

事業内容、事業規模、収益性、技術力、エリア、企業文化など、様々な観点から条件を絞り込みます。このターゲット像が詳細であればあるほど、その後の候補先探し(ソーシング)の効率と精度が格段に上がります。

ステップ4:M&Aスキームの検討

M&Aには、株式譲渡や事業譲渡、合併、株式交換など、様々なM&A手法(スキーム)があります。どのスキームを選択するかは、譲り受ける範囲、税務上のメリット・デメリット、手続の煩雑さなどを総合的に考慮して決定する必要があります。この段階では、専門家であるM&Aアドバイザーの知見が非常に役立ちます。

ステップ5:M&A実行後の経営統合(PMI)計画の策定

M&Aは、契約書に印鑑を押して終わりではありません。むしろ、そこからが本当のスタートです。異なる歴史や文化を持つ2つの会社を1つに融合させるプロセス、PMI(Post Merger Integration)の計画を、M&Aの交渉段階から策定しておくことが成功の鍵を握ります。この準備を怠ると、せっかくのM&Aが期待外れに終わってしまうのです。

▷関連:M&Aスキームの種類は?広義と狭義・手法の選択・事例も紹介

M&A戦略の成功事例

ここでは、実際にM&A戦略を駆使して成功を収めた企業のM&A事例を見てみましょう。

日本電産の事例

日本電産は、M&Aを成長戦略の中核に据えていることで非常に有名な企業です。同社は「2030年度に売上高10兆円」という壮大な経営目標を掲げ、その達成手段として積極的なM&Aを展開しています。特に、モーター事業とのシナジーが見込める周辺技術を持つ企業を次々と譲り受けることで、事業領域を拡大してきました。これは、明確な戦略に基づいたM&Aの好例と言えるでしょう。

RIZAPグループの事例

RIZAPグループも、M&Aを積極的に活用して短期間で事業を拡大した企業です。同社は「自己投資産業でグローバルNo.1」というビジョンを掲げ、その実現のために美容・健康関連の企業を次々とグループ傘下に収めていきました。これは、既存の「RIZAP」ブランドの顧客基盤という「既存市場」に対し、アパレルや美容製品といった「新製品」を投入していく「新製品開発戦略」などを組み合わせたものと分析できます。

▷関連:近年のM&A事例|最近の有名な事例・中小企業の成功事例も紹介

M&A戦略のまとめ

M&A戦略は、企業の持続的な成長に不可欠な羅針盤です。SWOT分析で自社と市場を理解し、アンゾフの成長マトリクスなどで進むべき方向を定める。こうしたフレームワークを活用し、「なぜM&Aを行うのか」という明確な目的を持つことで、M&Aの成功確率は飛躍的に高まります。

当社は、みつき税理士法人グループのM&A仲介会社として15年以上の業歴があり、中小企業M&Aに特化した実績経験が豊富なM&Aアドバイザー・公認会計士・税理士が多く在籍しております。M&Aをご検討の際は、みつきコンサルティングにご相談ください。サルタントによるサポートを提供できるため、計画を進めやすくなります。まずは、お気軽にお問い合わせください。

完全成功報酬のM&A仲介会社なら、みつきコンサルティングへ >

著者

- 事業法人第三部長/M&A担当ディレクター

-

宅食事業を共同経営者として立ち上げ、CFOとして従事。みつきコンサルティングでは、会計・法務・労務の知見を活かし、業界を問わず、事業承継型・救済型・カーブアウト・MBO等、様々なニーズに即した多数の支援実績を誇る。M&Aの成約実績多数、M&A仲介・助言の経験年数は10年以上

監修:みつき税理士法人

最近書いた記事

2025年12月13日第三者割当増資とは?株価・手続の流れ・会計税務・M&A事例を解説

2025年12月13日第三者割当増資とは?株価・手続の流れ・会計税務・M&A事例を解説 2025年12月10日ベンチャー企業のM&A|メリット・注意点・買収・成功事例を解説

2025年12月10日ベンチャー企業のM&A|メリット・注意点・買収・成功事例を解説 2025年12月7日事業再構築補助金とは|事業承継M&A費用に使えるか?採択も解説

2025年12月7日事業再構築補助金とは|事業承継M&A費用に使えるか?採択も解説 2025年12月7日M&A補助金とは?2025年13次公募の要件・申請方法を解説

2025年12月7日M&A補助金とは?2025年13次公募の要件・申請方法を解説